京師大學堂藏書樓(圖書館)記略

姚伯岳

(天津師范大學古籍保護研究院 天津 300387)

1898年京師大學堂一成立,即有藏書樓的設置。1900年庚子事變,京師大學堂暫時裁撤,藏書樓也隨之關閉,藏書幾乎全部毀于此難。1902年京師大學堂重建,藏書樓得到迅速發展,且不久即改稱圖書館,直到1912年5月京師大學堂改名為北京大學校。從始至終,京師大學堂藏書樓和圖書館一直位于校園的中心位置,見證著京師大學堂的誕生、成長和挫折、磨難。京師大學堂藏書樓和圖書館作為近代中國向西方學習、進行變法維新的產物,在中國近代圖書館事業史上有著重要的地位。

1 戊戌京師大學堂藏書樓的創建

1840年和1860年兩次鴉片戰爭,中國從有著幾千年文明歷史的泱泱大國淪為千瘡百孔、不堪一擊的衰朽弱國。1894年中日甲午戰爭中國慘敗,《馬關條約》中國割臺灣,賠巨款,屈辱備至;帝國主義列強則趁火打劫,掀起新一輪瓜分狂潮。在空前巨大的民族危機面前,一個意在救亡圖存、振興中華的變法維新運動應運而生。變法維新,首重教育。興辦新式學堂、建立圖書館、開啟民智,培育學貫中西的新型人才,是當時中國社會的當務之急,也是當時有識之士孜孜以求的目標。

光緒二十二年五月初二日(1896年6月12日),刑部左侍郎李端棻向光緒皇帝呈上《奏為時事多艱需才孔亟請推廣學校以厲人才而資御侮恭折》[1],建議自京師以及各省、府、州、縣皆設學堂,其實就是在全國各級行政區劃內普遍建立各級新型學校的教育體系。而與新型學校建設相應的就是大建藏書樓亦即圖書館。李端棻建設藏書樓的設想和具體實施辦法,極為詳明。特別是將其與大學堂的設立相提并論,將藏書樓的設立上升到國民整體素質教育的高度,達到了很高的認識水平。

隨后梁啟超、孫家鼐等人也紛紛撰文或上呈奏折,提出開辦京師大學堂的設想,并特別指出“儀器圖書,亦必庋藏合度”,京師大學堂應當“設立藏書樓、博物院”[1]。

光緒二十四年五月十五日(1898年7月3日)由梁啟超起草、和碩禮親王世鐸等領銜上奏給光緒皇帝的《奏擬京師大學堂章程》[1]得到迅速批準,孫家鼐被派充管理大學堂事務大臣。光緒二十四年八月初六日(1898年9月21日),慈禧太后發動政變,以“訓政”名義剝奪光緒皇帝的實際權力,廢除此前光緒皇帝頒發的大部分變法詔令及措施,但京師大學堂的設立卻得到保全,由孫家鼐繼續籌辦。

光緒二十四年十月初九日(1898 年11 月22 日),內務府將地安門內馬神廟閑置的和碩和嘉公主府舊第房屋修葺完成后移交管學大臣接收,校園南北六十丈,東西四十丈,房屋約三百四十余間。居于校園中心的原公主寢殿被用來作為京師大學堂歷史上的第一座藏書樓,主要用來典藏中文圖書。光緒二十四年十一月十九日(1898 年12 月31 日),京師大學堂正式開學,并舉行了隆重的開學儀式。大學堂藏書樓也同時向師生開放服務。

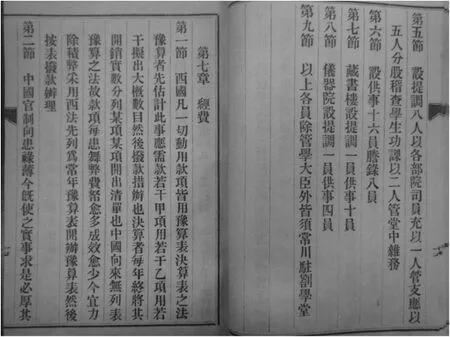

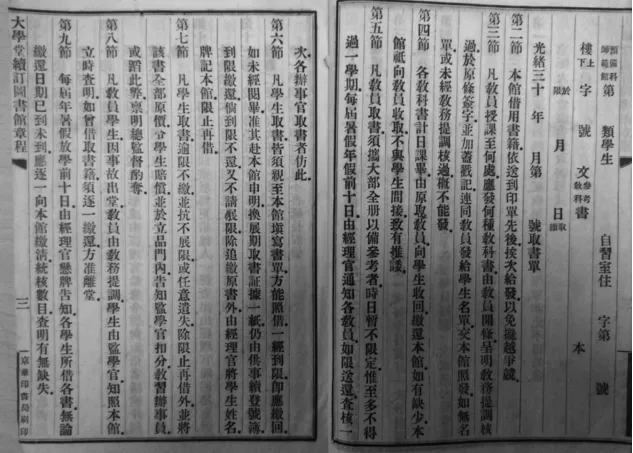

梁啟超起草的《奏擬京師大學堂章程》第八章“暫章”第五節中有如下文字:“應購各書目錄及藏書樓收藏借閱詳細章程歸藏書樓提調續擬”[1],雖然我們迄今未發現專門的戊戌大學堂藏書樓章程,但《奏擬京師大學堂章程》本身已對藏書樓的設立緣由、建筑、藏書、人員、經費有了堪稱周詳的考慮和規定,如:

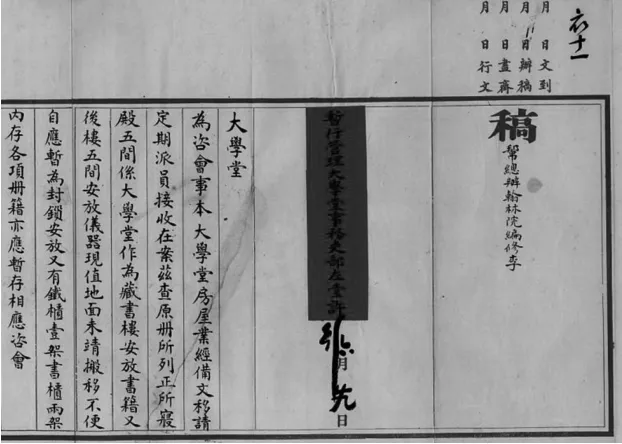

圖1 《奏擬京師大學堂章程》中關于藏書樓設提調的規定

第一章“總綱”第六節,詳細闡明設立大學堂藏書樓的宗旨。第六章第七節具體規定:“藏書樓設提調一員、供事十員。”第七章“經費”第二節開列各教習及辦事人應領俸薪表,其中明確規定:藏書樓提調一人,每月薪水五十兩,每年合計六百兩,與其他提調薪俸標準完全一樣。藏書樓供事十人,每人每月白銀四兩。大學堂總共三十個供事中,藏書樓占了三分之一,而且所有供事的薪酬標準都是一樣的。第七章第三節還規定:“建筑藏書樓費約二萬兩”,“購中國書費約五萬兩,購西文書費約四萬兩,購東文書費約一萬兩”。

京師大學堂第一部章程中的這些規定,充分顯示了藏書樓在京師大學堂草創時期中所占的重要地位。

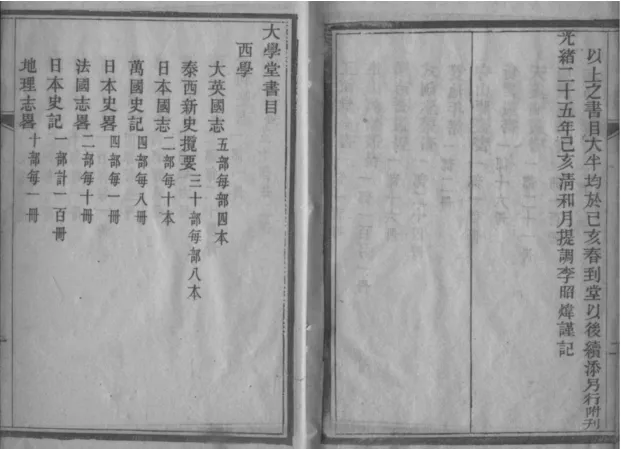

京師大學堂藏書樓的第一任提調是原詹事府左春坊左庶子李昭煒。李昭煒在任時間雖不到一年,但在光緒二十五年四月(1898年5月)離任前,就編撰出書本式藏書目錄《大學堂書目》,著錄藏書九百七十五種、近五萬冊。

圖2 清光緒二十五年(1899)刻本《京師大學堂書目》書影

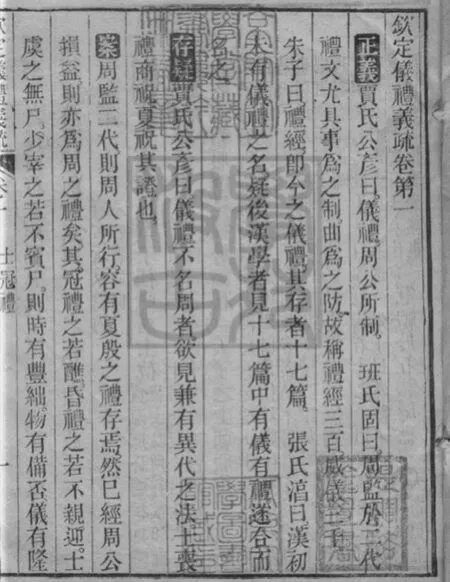

京師大學堂藏書樓的第二任提調是光緒乙未科(1895)狀元、原翰林院修撰、大學堂稽查功課提調駱成驤。駱成驤繼任藏書樓提調后,竭心盡力擴充藏書,并刻制了一方“提調駱監置書”的朱文大印,鈐蓋在他新購進的每一部書上。當時大學堂藏書樓的藏書都鈐蓋有“京師大學堂藏書樓鈐冊圖章”的藏章。

到庚子事變前,在前后兩任提調的悉心經營下,大學堂藏書樓藏書初具規模,各項業務有序開展,已能初步適應學堂師生的借閱需求。

圖3 同時鈐有“提調駱監置書”和“京師大學堂藏書樓鈐冊圖章”兩方印章的卷端書影

康有為等人于1895年11月創立的強學會曾有藏書室“書藏”的設置,強學會被取締后改為官書局,原有的“書藏”改稱“藏書院”。京師大學堂創立之時官書局劃歸京師大學堂,成為大學堂的印刷出版機構,其藏書院藏書則歸屬京師大學堂藏書樓,成為其最初的基本藏書。強學會書藏和官書局藏書院都是近代教育思想和近代圖書館的產物,在我國圖書館發展史上占有一定的地位。它們作為京師大學堂藏書樓的前身,構成了這所著名近代大學圖書館的良好基礎。可惜的是,官書局藏書院這批藏書連同京師大學堂藏書樓的其他藏書,在庚子事變中損毀殆盡,迄今為止,未有任何一冊強學會書藏或官書局藏書院的藏書被發現存世。

大學堂藏書樓也有為數不少的的西文藏書,原計劃是與中文藏書分開存放的。據當時的英文報紙《北華捷報及最高法庭與領事館雜志》(North-China Herald and Supreme Court and Consular Gazette)報道,大學堂西文圖書的典藏之處很可能是位于公主寢殿后面的后罩樓的二層樓上[2],但未等這些西文藏書編目整理上架,就在庚子事變中毀于一旦。

2 庚子事變中的京師大學堂藏書樓

光緒二十六年五月(1900 年6月),義和團進入北京城,攻打使館,焚燒教堂,八國聯軍開始進犯北京,局勢危急。六月十三日(1900 年7月9日),暫代管學大臣許景澄奏請暫行裁撤京師大學堂得允,藏書樓也隨之關閉。

北京大學檔案館現藏有光緒二十六年六月二十九日(1900 年7月25日)《許景澄為移交大學堂房屋、家具等呈內務府文》卷宗一件,其中有這樣一段文字:“本大學堂房屋業經備文移請定期派員接收在案。茲查原冊所列正所寢殿五間,系大學堂作為藏書樓安放書籍;又后樓五間安放儀器。現值地面未靖,搬移不便,自應暫為封鎖安放,又有鐵柜壹架、書柜兩架,內存各項冊籍,亦應暫存。相應咨會貴衙門,請煩查照。”[3]這件檔案說明了當時大學堂藏書樓的具體位置是在“正所寢殿”也就是原來公主府的公主寢殿,也說明庚子事變中大學堂藏書樓關閉時,是做了妥善安排的。

圖4 光緒二十六年六月二十九日《許景澄為移交大學堂房屋、家具等呈內務府文》原件

光緒二十六年七月初三日(1900 年7月28日),許景澄因主張剿禁義和團而被慈禧太后下令處死。七月九日(1900 年8月3日),京師大學堂停辦。七月二十一日(1900 年8月15日),八國聯軍攻入北京。俄、德兩國軍隊先后將京師大學堂占為兵營,對大學堂內的圖書、儀器、設備大肆破壞。據大學堂總辦工部郎中周暻事后呈報:“俄兵、德兵先后來學堂占住,看守人役力不能支,均已逃散。所有書籍、儀器、家具、案卷一概無存,房屋亦被匪拆毀”[4]。

京師大學堂第一任西文總教習丁韙良在其所著《漢學菁華:中國人的精神世界及其影響力》(The Lore of Cathay)一書的《序篇:中國的覺醒》最后一段這樣寫道:“義和團焚燒翰林院藏書樓,將京師最豐富的圖書收藏付之一炬,將京師大學堂藏書樓的藏書投入水中浸泡毀壞。”事實上,京師大學堂在七月九日關閉后,仍有人員看守,縱有義和團民進入,損害也不大,而且義和團只毀洋書,并不損壞中文線裝書。丁韙良將京師大學堂藏書樓的藏書被毀完全歸罪于義和團,是一種想當然的偏見和對聯軍罪責的推卸。

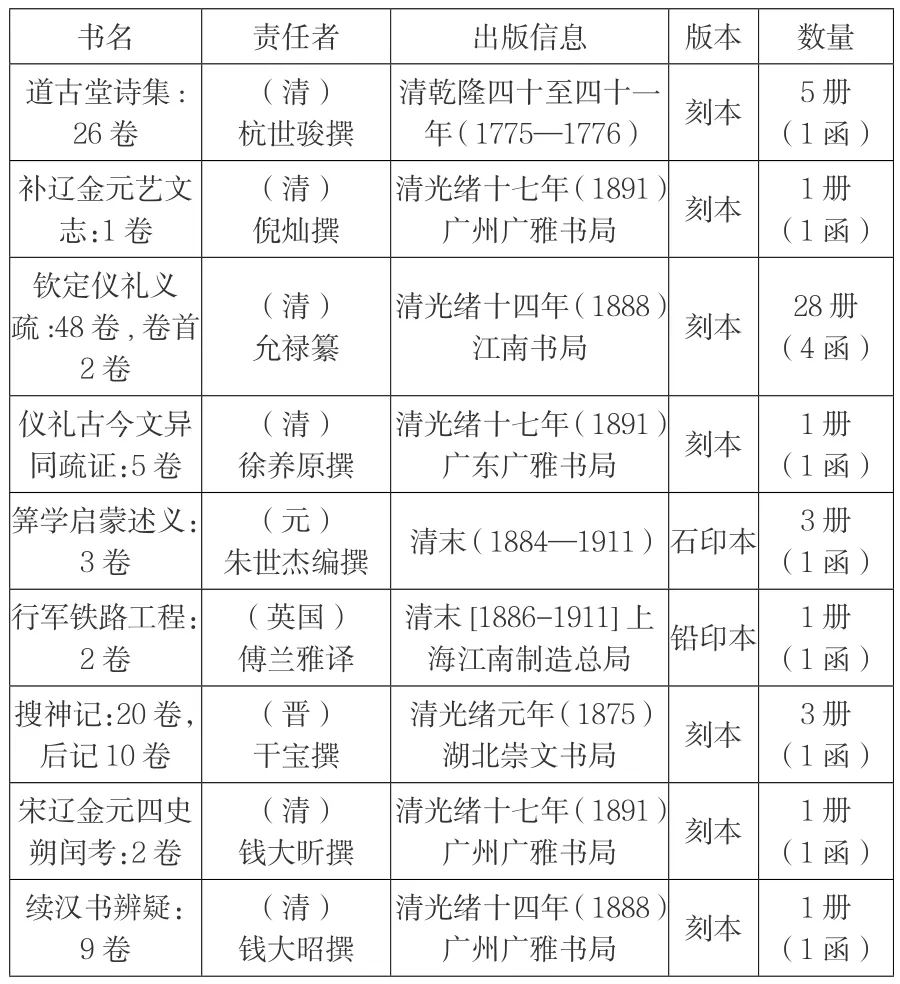

但庚子事變前大學堂藏書樓收進的藏書并非片紙不存,有部分藏書因各種原因幸存了下來,現仍收藏在北京大學圖書館古籍書庫中。這些書上都鈐有戊戌大學堂藏書樓藏書印“京師大學堂藏書樓鈐冊圖章”,說明著它們昔日的身份。下表是已知現存于北京大學圖書館古籍館的戊戌京師大學堂藏書樓原藏書,相信今后還會有更多的發現。

表1 北京大學圖書館藏戊戌京師大學堂藏書樓幸存藏書

3 壬寅京師大學堂藏書樓的重建

光緒二十七年七月二十五日(1901年9月7日),《辛丑條約》簽訂,同年十一月二十八日(1902年1月7日)“兩宮回鑾”,隨即發布上諭:“興學育才,實為當今急務;京師首善之區,尤宜加意作養,以樹風聲。從前所建大學堂,應即切實舉辦。著派張百熙為管學大臣,將學堂一切事宜責成經理,務期端正趨向,造就通才,明體達用,庶收得人之效應。如何核定章程,并著悉心妥議,隨時具奏”[1]。

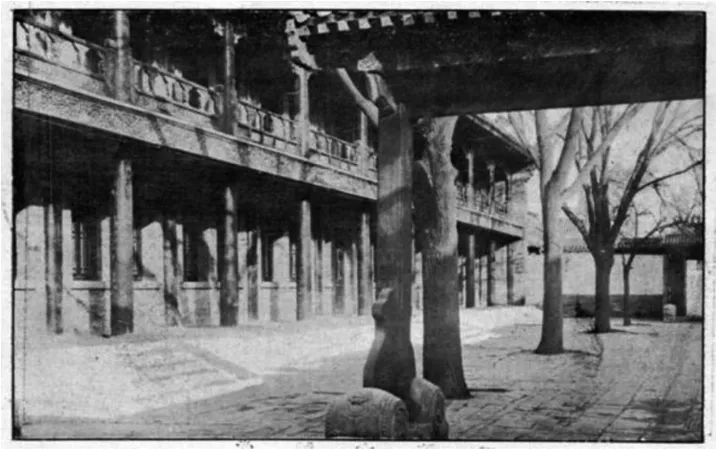

張百熙一俟受命,即經奏準后咨文內務府,要求收回位于原和嘉公主府的京師大學堂舊址。壬寅年重建后的京師大學堂基本保持了原公主府并列三軸線五進院落的原貌,主軸線和西軸線的建筑在修繕后加以利用。但當年戊戌大學堂用作藏書樓的公主寢殿只有一層五間,不能滿足圖書典藏和師生閱覽的需求,所以壬寅大學堂將藏書樓遷到公主寢殿后面的后罩樓亦即俗稱的公主梳妝樓。后罩樓為二層結構,一層劃分為五大間,用作閱覽室;二層九小間,用作書庫。面積比在公主寢殿時擴大了一倍有余。

張百熙還給慈禧太后和光緒皇帝上奏,提出快速充實京師大學堂藏書樓藏書的幾種方法:首先是朝廷授權,準許其行文各省,調取各省官書局刻印之書,歸入京師大學堂藏書樓;其二是準許其隨時購訪民間新舊圖書;其三是準許大學堂調取各地譯書局已譯、未譯之外國書,進行收藏或翻譯。這幾種方法隨即付諸實施,成為京師大學堂藏書樓重建之初藏書快速增長的主要方式和重要渠道。

京師大學堂在成立之初,還兼管全國的大中小學堂事務,相當于今天的教育部和文化部。而當時的大學堂藏書樓實際就是當時的國家圖書館,所以才有資格無償接受各省官書局出版圖書,并在之后的七年中實際擔負起收集和保存官方出版物這一國家圖書館的職能,直至1909年京師圖書館成立。

光緒二十八年七月十二日(1902年8月15日),管學大臣張百熙奏上其主持撰擬的《欽定京師大學堂章程》八章八十四節。該《章程》第五章“設官”第七節規定:“設藏書樓、博物院提調各一員,以經理書籍、儀器、標本、模型等件。”第九節規定“設收掌、供事、書手若干,員名俟開辦時視學務繁簡再行酌定。”

光緒二十八年八月二十一日(1902年9月22日),藏書樓提調梅光羲正式到任就職。次月,從各地官書局征調的第一批圖書運送到京。

光緒二十八年十一月十八日(1902年12月17日),京師大學堂舉辦開學典禮[4]。大學堂藏書樓也以新的面貌在壬寅年重建的京師大學堂中傲然矗立。

圖5 壬寅年大學堂重建后作為藏書樓的后罩樓

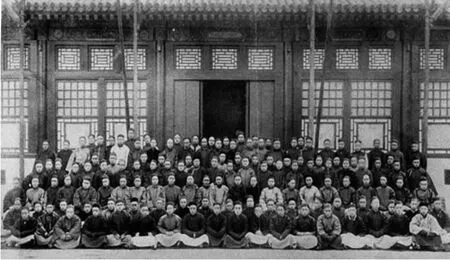

戊戌京師大學堂被用作藏書樓的公主寢殿,在壬寅大學堂重建后,成了供奉至圣先師孔夫子牌位和學生接受訓誡的場所,故被稱為“神殿”或“圣人堂”。

藏書建設并非一蹴可就,向各省調取書籍亦需時日,大學堂復課,師生急需圖書使用,在藏書樓中一時空空如也的情況下,京師大學堂不得不向國子監借調圖書,借用其辰廳書籍[5]。這件事雖屬臨時性措施。但京師大學堂可以借用國子監的藏書,也反映了二者之間一定的歷史淵源。

圖6 1903年底京師大學堂學生合影于圣人堂(戊戌京師大學堂的藏書樓)之前

各省官書局所刊印各書,大多是經史子集范圍內的中國傳統文化圖書,雖然也有一些所謂的“時務新書”,但數量太少,不能滿足大學堂師生對新學圖書的需求。所以大學堂在征調各省官書局刊印圖書之外,還按照張百熙規劃的另一種辦法,不遺余力地搜訪新學圖書。光緒二十九年六月二十七日(1903年8月19日),張百熙委派候選知縣屠寄赴上海等處“訪明各種新書,無論稿本、印本,但系宗旨純粹、有裨學堂實用者,隨時搜集,呈由本大臣悉心鑒核”[3]。光緒二十九年十月十五日(1903年12月3日),大學堂又委派副總辦姚錫光親自到上海調查書籍、儀器當時的價格等情況,以供大學堂制訂采訪計劃、編制相關預算時參考[3]。

壬寅大學堂藏書樓藏書建設在諸措并舉之下,成效顯著,各地各類圖書迅速大量地匯集而來,到1903年底,大學堂藏書樓藏書總量已達七萬八千冊,超過了戊戌大學堂曾達到的藏書數量。

除了藏書樓的藏書之外,壬寅京師大學堂還兼并了原來同文館的藏書。同文館也稱京師同文館,建于咸豐二年(1862),它是我國官方自行創辦新式學校的開始。同文館在建立之初就注意對圖書的收集。至遲到1887年,同文館就已有了專用的“書閣”。在光緒十三年(1887)的《同文館題名錄》中,對同文館書閣有過一番具體的記載:“同文館書閣存儲洋漢書籍.用資查考。并有學生應用各種功課之書,以備分給各館用資查考之用。漢文經籍等書三百本,洋文一千七百本,各種功課之書、漢文算學等書一千本。除課讀之書隨時分給各館外.其余任聽教習、學生等借閱,注冊存記,以免遺失”[6]。可見,1887年同文館書閣就有藏書及各類教科書三千本。

光緒二十八年(1902)十二月同文館歸屬重建后的京師大學堂,改稱翻譯科,次年三月又改稱譯學館,任命曾廣銓先后擔任翻譯科總辦和譯學館首任監督,并在東安門內北河沿(也就是后來北大三院的位置)另行購置房屋安頓。同文館可算是京師大學堂的前身之一。由于獨處在北河沿,故其原有的“書閣”藏書沒有歸并到位于大學堂本部的藏書樓,而是仍然存放在譯學館處,其藏書自成體系[7]。較之同文館時期,大學堂譯學館的藏書增幅不大。

重建后的大學堂藏書樓頗受師生歡迎,學生積極到館閱覽。特別是開學后不久,原來的東飯廳改為洗衣處,新的飯廳改在西院,京師大學堂東邊是新建的學生宿舍,學生們往來于宿舍和飯廳之間,藏書樓是其必經之地。晚餐后,學生聚集藏書樓前練習體操,到藏書樓閱讀書報之人數越來越多[8],藏書樓成為校園的中心活動場所。

4 京師大學堂圖書館

光緒二十九年十一月二十六日(1904年1月13日),清政府頒布全國高等教育條例《奏定大學堂章程》[4]。根據該章程,大學堂藏書樓改稱圖書館,原藏書樓提調改稱圖書館經理官。其第四章“屋場圖書器具”中明確規定:“大學堂當置附屬圖書館一所,廣羅中外古今各種圖書,以資考證。”全國大學堂的藏書機構稱圖書館,這在我國官方文件中是首次。《奏定大學堂章程》中的相關規定,實際上是將京師大學堂圖書館的模式在全國推而廣之。此后,辦學堂必建圖書館,建圖書館則必取法于京師大學堂圖書館,京師大學堂圖書館在我國圖書館發展史上的影響遠遠超過了在它前后開辦的一些教會或開明縉紳所辦的圖書館。

據《奏定大學堂章程》,第一任大學堂圖書館經理官徐廷麟隨即擬訂了《京師大學堂續訂圖書館章程》(1904年)[3]。但是在京師大學堂,人們仍習慣于沿用“藏書樓”這一舊稱。當時的做法是“于樓額仍沿用藏書樓之名,而于章程則標為圖書館,并設經理官以掌其事”[3]。

圖7 《京師大學堂續訂圖書館章程》書影

在此之前,湖廣總督張之洞奏請另設總理學務大臣統轄全國學務,京師大學堂則另設總監督一人,專管大學堂事務。緊接著《奏定大學堂章程》的頒布,張之洞的奏請得到批準,孫家鼐被任命為首任學務大臣,張亨嘉被任命為京師大學堂首任總監督。光緒三十一年十一月十日(1905年12月6日),清政府正式設立學部,統管全國教育事務,任命榮慶為學部尚書,另設衙署辦公。張亨嘉、李家駒、朱益藩、劉廷琛、柯劭忞、勞乃宣等人先后擔任京師大學堂總監督一職。民國元年(1912年)3月8日,嚴復出任最后一任京師大學堂總監督;同年5月3日,京師大學堂改名北京大學校,嚴復成為北京大學第一任校長。京師大學堂圖書館隨之改稱北京大學校圖書館。

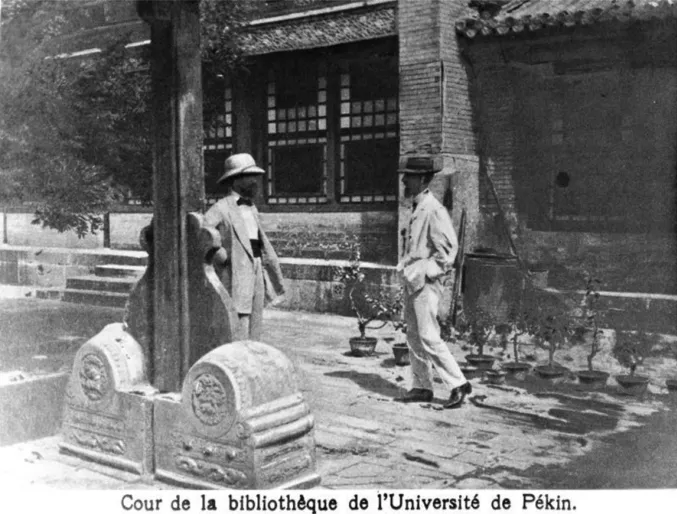

壬寅大學堂圖書館館舍從始至終變化甚小。到宣統末年,仍是只有上下十四間,即樓上九小間,樓下五大間。樓上作為書庫藏書,樓下作為閱覽室接待讀者,“隨墻一律安置木架、玻璃大柜,存收書籍”[9]。由于空間緊張,后來對后罩樓進行了改建,將門窗位置前推至廊柱外邊,以擴大室內面積。后罩樓所在的院落也進行了一番修整,將東西院墻拆掉,但保留了原有院墻之內的門樓,一張攝于1912年6月14日的北大圖書館庭院照片反映了其當時的大致模樣。

圖8 攝于1912年6月14日的北大圖書館庭院照片,對面建筑就是后罩樓及其東側耳房

京師大學堂圖書館在藏書建設上頗多建樹,如:

積極購買外國圖書。為了收集各種新學、西學圖書,尤其是國外的出版物,京師大學堂圖書館開辟了多種采訪渠道,首先是請大學堂洋教習幫助選購圖書。壬寅年重建的京師大學堂的外國教習中,日本人占了上風,其代表人物就是服部宇之吉。服部宇之吉積極參與了大學堂圖書館外文書的采購。從歐、美、日本購進各類西文圖書、百科全書、雜志、地圖等,先后購書四百余部、七百余冊。

除請外國教習采購圖書外,大學堂圖書館還請各駐外公使幫助購買圖書;通過國外書商購買圖書;委派專人出洋購書,如1910年京師大學堂派員出洋考察,任務之一便是收集圖書、礦物資料。

接受私人捐贈。私人藏書的捐贈歷來是公立圖書館的重要來源。1905年,京師大學堂圖書館接受清末著名藏書家方功惠的碧琳瑯館藏書共計一千八百余種、二萬二千余冊,當時約值銀一萬二千兩。方氏捐書多為古籍善本,大學堂圖書館從此開始了古籍善本書的收藏。

從政府機構獲贈大部頭圖書。各級政府機構撥贈的圖書也是京師大學堂圖書館重要的藏書來源之一,其中不乏其他途徑采訪不到的珍品。如光緒三十年(1904)四月,由外務部領得《古今圖書集成》一部;宣統二年二月二十六日(1910年4月5日),大學堂從學部領到《大清會典》三部[4]等等。

向官書局購求圖書。光緒三十四年(1908),京師大學堂分科大學校舍建設在德勝門外破土動工。次年九月,京師大學堂為即將開辦的分科大學圖書館又一次向各省官書局求書。不過這次向官書局求書不是免費征調,而是花錢購買。各省官書局這一次仍很配合,僅湖北官書局就揀選本局出版圖書四百二十五部,裝大木箱二十二只,送交大學堂[10]。宣統二年正月(1910年2月),江南官書局一次給大學堂寄售各類圖書三百二十五部[11]。

據不完全統計,從光緒三十一年(1905)至宣統三年(1911),大學堂圖書館購置圖書共用銀二萬五千余兩。多年的積累和建設,使京師大學堂圖書館具有了雄厚的館藏基礎,無論是古籍善本,還是外文圖書,當時都處于全國領先的地位。宣統二年(1910)圖書館經理官王誦熙主持編撰的《大學堂圖書館漢文圖書草目》即收錄中日文圖書八千余種。

5 京師大學堂藏書樓和圖書館的人事與管理

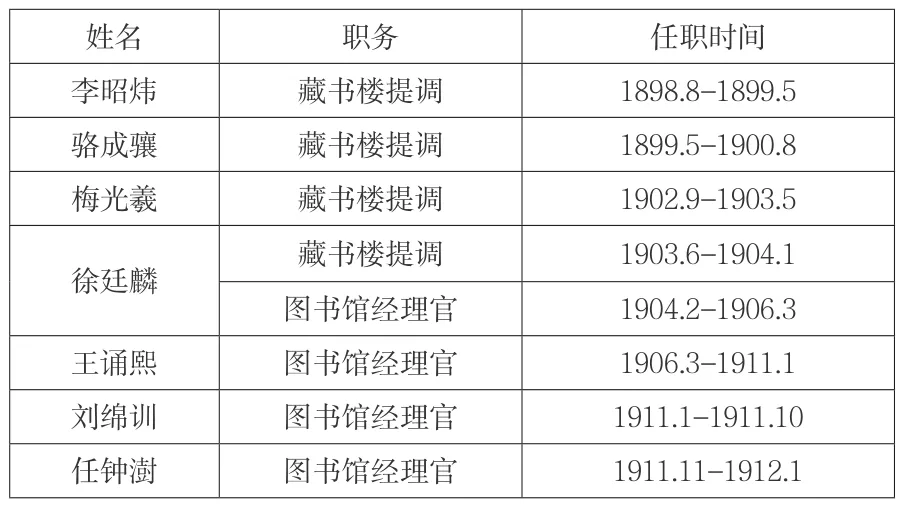

戊戌大學堂和壬寅大學堂的藏書樓提調在用人機制上有所區別,就是戊戌大學堂藏書樓提調重名望,都是翰林出身;而壬寅大學堂藏書樓提調則重才干,不講究出身。像第一任藏書樓提調李昭煒赴任前是左春坊左庶子兼翰林院侍讀學士;第二任藏書樓提調駱成驤是清代四川省唯一的狀元,時任翰林院修撰。而壬寅大學堂第一任藏書樓提調梅光羲當時身份只是個候補道臺,時年二十四歲。其后的第一任圖書館經理官徐廷麟、第二任圖書館經理官王誦熙,都只是舉人出身。二者的差異也反映了庚子事變前后統治者上層對大學堂藏書樓性質認識的不同。

擔任過京師大學堂圖書館經理官的前后共有四人,即:徐廷麟、王誦熙、劉綿訓、任鐘澍。他們都是才學過人、并在新舊交替時代具有使命感、勇于擔當的優秀人物,京師大學堂圖書館在他們的手中得到了穩定的發展,奠定了日后發展的堅實基礎。

表2 京師大學堂藏書樓歷任提調或圖書館經理官一覽表

京師大學堂自創辦之時就非常重視章程的制訂,戊戌年梁啟超起草的《奏擬京師大學堂章程》八章五十四節是第一個京師大學堂章程;光緒二十八年七月十二日(1902年8月15日),京師大學堂管學大臣張百熙主持撰擬的《欽定京師大學堂章程》八章八十四節是第二個京師大學堂章程;光緒二十九年十一月二十六日(1904年1月13日)頒布的《奏定大學堂章程》七章七十二節是第三個大學堂章程。每個大學堂章程都有關于藏書樓的相關規定,只是內容詳簡粗細有所不同。

與大學堂章程相配合,藏書樓和圖書館也有自己專門的章程。壬寅大學堂第一任藏書樓提調梅光羲就曾制訂了《京師大學堂藏書樓章程》三章二十二節[12](1902年)、《京師大學堂藏書樓新定章程》二十八條[13](1903年)、《京師大學堂藏書樓增訂閱書借書章程》十一條[14](1903年)三個藏書樓章程;第一任大學堂圖書館經理官徐廷麟擬訂了《京師大學堂續訂圖書館章程》。這些規章制度的建立,不僅使京師大學堂藏書樓和后來的圖書館成為一所具有近代圖書館理念方法的大學圖書館,而且也對全國的各級各類圖書館起到了很好的示范作用。

(來稿時間:2018年6月)