“知識積累”(Meven)工程點燃美國軍事智能化

張新征

人工智能技術及其軍事應用

芯片技術是人工智能技術實用化加速的基礎

國際上對于人工智能研究的起源,普遍認為從1950年代開始。標志性事件就是1956年的達特茅斯會議,賽弗里奇和紐厄爾分別發布了關于模擬神經系統的模式識別、計算機下棋的研究成果。同年,麥卡錫在組織“關于人工智能的達特茅斯夏季研究項目”中,首次提出了“人工智能”一詞。1954年,明斯基也完成了“神經模擬強化系統的理論及其在大腦模型問題上的應用”的博士論文,但長期以來人工智能的研究主要還是局限在理論研究的范疇。到1990年代,在軍事上針對因無線電弱區造成對無人機失聯失控的問題,美國有運用神經網絡對遙控飛行進行訓練,進而實現自主飛行的報道。當時,第一代256位的圖形處理芯片GeForce256才剛剛誕生。受限于計算能力的限制,無線電弱區的問題主要還是通過通信中繼的方式解決。

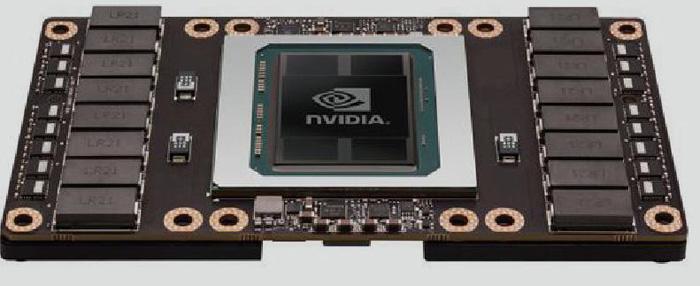

人工智能的核心共性技術大致可以分為人工智能芯片、基礎算法和系統平臺3類。各種不同算法是系統平臺的軟件基礎;人工智能芯片則是算法實現的硬件基礎。近年來,芯片計算能力和用戶數據量的發展使機器學習技術進展迅速,最終推動人工智能技術達到實用化。以谷歌、微軟、英特爾、Facebook為代表的科技巨頭爭相加大在人工智能芯片領域的布局。據國際權威基金評級機構晨星公司預測,到2021年,全球人工智能芯片市場規模有可能超過200億美元。目前,在人工智能芯片的技術體制中比較成熟的主要有兩種:一是基于GPU、FPGA等通用芯片打造半定制方案,建立包含深度學習網絡、深度神經網絡、深度感知網絡,以及強化學習網絡等算法的平臺,使人工智能算法可以與多種類型的智能終端相融合。比較有代表性的是恩偉達公司(NVIDA)于2016年發布的Tesla P100,運算速度達到每秒21.2萬億次。二是針對深度學習算法開發ASIC(特定用途集成電路)芯片。2018年,谷歌發布的Cloud TPU使用4個定制化ASIC構建,進一步對谷歌TensorFlow算法進行優化,每秒180萬億次浮點運算,一天之內就能達到基準訓練精度,成本低于200美元,已應用于美國防部的“知識積累”工程。

2016年,NVIDA公司發布的Tesla?P100深度學習GPU芯片

谷歌發布的Cloud TPU使用4個定制化ASIC構建,成本低于300美元,已應用于美國防部的“知識積”工程

長遠來看,利用類腦芯片進行神經形態計算,最有可能帶來計算的體系革命與架構變革,本質是借鑒人腦的工作原理來實現深度學習,進而解決極其復雜的計算問題。

人工智能具有廣泛的軍事應用前景

2018年4月,美國國會研究中心(CRS)發布了《人工智能與國家安全報告》,分析了當前人工智能項目在國防領域應用的進展。

一是情報、監視與偵察(JSR)領域的自動化情報處理 由于大數據對于情報分析十分重要,所以人工智能在ISR領域具有特殊作用。算法戰跨職能小組計劃在2018年中期將人工智能工具集成應用到30個場景中。中央情報局(CIA)正在開發的項目有137個,利用人工智能完成如圖像識別或標記(類似項目Maven的算法和數據分析功能)的任務。美國高級情報計劃局(DARPA)的人工智能項目包括:在嘈雜的環境中開發實現多語言語音識別和翻譯的算法、利用不相關的元數據進行圖像的地理定位、融合二維圖像來創建三維模型,以及基于生活分析模式推斷建筑物功能的工具等。

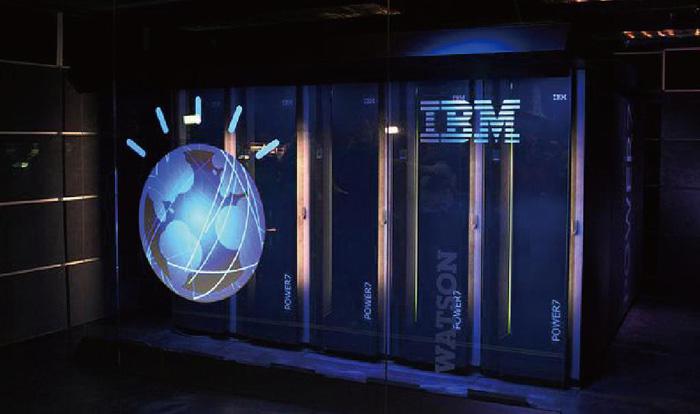

二是綜合保障領域的裝備定制維護 IBM的Watson超級計算機采用定制維護算法,根據來自17個車載傳感器提供的信息,對美國陸軍的斯特賴克車隊進行個性化定制維護。計劃中的項目還將利用Watson超級計算機來分析維修用零部件分布的運輸流,以確定最節省的交貨時間和最低成本。美國陸軍希望這一人工智能系統在分析貨運需求后,每年可以節省1億美元。

三是網絡空間安全領域的威脅檢測與主動防護 人工智能網絡防御工具被訓練來識別網絡中行為模式的變化,并檢測出異常,對先前未觀察到的攻擊方法形成更全面的屏障。DARPA組織的網絡挑戰賽展示出人工智能網絡工具的潛力。參賽者開發了人工智能算法來自動識別和修補己方軟件的漏洞,同時攻擊其他團隊的弱點。人工智能算法在幾秒鐘內就修復了這些安全漏洞,而傳統的網絡安全程序通常需要幾個月才能找到并修復漏洞。

四是指揮與控制領域的多域行動效果集成 美國空軍正在開發用于多域指揮控制(MDC2)系統,以實現對空中、太空、網絡空間、海洋和地基行動效果的集中計劃與實施。人工智能將在近期內被用于形成共用作戰圖(COP)。未來,人工智能還可用于識別通信鏈路的中斷,并找到替代手段來分發信息,還可以根據對作戰空間的實時分析,為指揮官提供可行的行動路線。

五是自主駕駛領域的下一代地面車輛 類似于商用自駕車輛,人工智能技術可用于感知戰場環境、識別障礙物、融合傳感器數據、規劃導航,甚至與其他自主車輛通信。美國陸軍計劃將不同類型的人工智能功能,如自主導航、監視和IED清除,部署到多個遠程作戰車輛(RCV),并將其經驗應用到暫定于2035年實現的自主駕駛下一代地面車輛的設計中。2018年4月,陸軍宣布計劃成立機器人創新中心,在訓練與條令司令部的機動作戰機器人與自主系統辦公室牽頭下,實現機器人與自主系統和當前與未來作戰編隊的集成。如海軍陸戰隊的多用途戰術運輸車(MUTT)是一種裝甲運輸車級別的車輛,能夠攜帶額外的裝備,通過無線電鏈路跟隨戰場上的海軍陸戰隊。

NVIDIA公司的Tesla P100圖形處理器芯片

IBM的watson超級計算機

美國空軍正在開發用于多域指揮與控制的系統,以實現對空中、太空、網絡空間、海洋和基地行動效果的集中計劃與實施

人機深度協作將成為未來地面部隊的主要特征

2018年4月,美國戰略與預算評估中心發布《未來地面部隊的人機合作》報告,認為人類與機器人編隊、人類與人工智能結合以及機器對人體機能的強化將是主導未來人機地面部隊的三大方向。到21世紀中期,人工智能的發展將不但為軍隊提供成千上萬的自主機器人,而且將對人類指揮官的決策產生重要影響。

人類與機器人編隊的核心在于人類與機器人的伙伴關系和對實現人與機器人伙伴之間互動的組織學習。2004年以來,美國DARPA網絡挑戰賽一直在鼓勵地面無人車的開發和能力提升。洛克希德·馬丁等公司研發了大量應用于保障領域的不同級別的自主車輛。2030年的典型地面戰斗群將由250~300個人類戰士和數千個不同大小、功能各異的機器人構成。

人類與人工智能結合的關鍵在于對不斷提高的決策支持與制定節奏和復雜程度的理解。未來戰爭中,軍事決策周期的速度最終將超過人類認知處理的能力,需要人工智能更快更好地處理信息,提供方案建議。2017年4月,美國防部成立算法戰跨職能小組就是對人工智能在戰略分析和決策制定方面潛在應用認識的體現。

機器對人體機能的強化將成為人機革命的最終表現形式,美國已經在這些領域大量投資,以增強士兵的戰斗能力。DARPA的加速學習計劃,就是通過演示神經科學和統計建模,尋求最佳的學習方式。美國特種作戰司令部代號為“塔羅斯巨人”的戰術突擊隊員輕型套裝則是利用機械增強特種兵的戰斗能力。埃隆·馬斯克投資的Neuralink腦機接口公司,就是尋求設計并制造可植入人類大腦的設備,使人類能夠跟得上人工智能進步的節奏。

從“知識積累”工程看美國推進軍事智能化發展

“成立算法戰跨職能小組(AWCFT)”備忘錄全文不足1頁半,代號“知識積累”工程(Project Maven),發布于2017年4月,旨在加速集成機器學習技術在戰場情報大數據處理中的應用。它是美國軍事智能化發展的里程碑事件。博思艾倫咨詢公司稱其為多年來數千份美國防部倡議中最重要的倡議之一。算法戰跨職能小組負責人杰克·沙拉漢,更是把“知識積累”工程稱為向導(pilot)、探路者(pathfinder)和火花(spark)。首先來看“知識積累”工程究竟要干什么?

“知識積累”工程的目標與輔助決策智能化

“知識積累”工程是第三次“抵消戰略”在人工智能領域的示范項目 人工智能的軍事化應用是美國第三次“抵消戰略”的重點,時任國防部副部長鮑勃·沃克,既是美國第三次“抵消戰略”的主要提出者,同時也是代號為“知識積累”工程的“成立算法戰跨職能小組”備忘錄的簽發者。沃克強調人與人工智能在戰略決策方面的協作,認為機器可以高速整理海量數據,然后將它的發現提供給人類做出最終決策。“知識積累”工程旨在利用人工智能算法識別伊拉克和敘利亞戰場上的叛亂目標,實現軍事情報處理、利用和傳播(PED)能力的現代化,是美國防部實現人工智能系統與作戰行動集成的“探路者和點燃整個國防部人工智能火焰的火花”。

情報大數據分析是美國防部啟動“知識積累”工程的動因 據美國防部情報部門預測,到2020年,美軍戰場無人機年均飛行時間將達到68~90萬小時,由此產生海量FMV數據。據統計,無人機在接近目標時,拍攝并傳回海量全動態視頻(FMV),這需要數百個3人分析小組來完成圖像處理與分析工作。

“知識積累”工程并非是要用人工智能算法取代人類情報分析員,而是通過集成化的高效智能管理系統實現“機器完成數據分析、人類完成戰略分析”。

人機深度協作將成為未來地面部隊的主要特征

2004年以來,美國DARPA網絡挑戰賽一直在鼓勵地面無人車的開發和能力提升算法

加速國防系統對大數據與機器學習技術的集成是“知識積累”工程的本質 美國防部“知識積累”工程的本質是加速推進美軍現役信息系統對大數據和機器學習技術的集成應用,以更快的速度將海量數據轉變為可供作戰使用的情報,提高情報的處理、利用和傳播(PED)能力,以顯示AI在維持作戰優勢上的技術潛力。

“知識積累”工程利用計算機視覺和機器學習技術,重點研究目標探測、分類和預警的計算機視覺算法,將其應用于海量FMV數據的高準確度實時運算處理,有助于減輕情報分析人員的負擔,產生更多具有實際價值的情報,提高軍事決策水平,未來將進一步支持網絡戰、電磁頻譜戰以及導彈防御等需要快速做出反應的作戰行動。

“知識積累”工程的組織與領導管理體制調整

“算法戰跨職能小組”體現了跨機構跨領域跨軍種管理職能的深度融合 “算法戰跨職能小組”(AWCFT)將直接向國防部情報副部長匯報,每月進行更新。AWCFT下設指導組、工作組和行動組等機構,各級組織的構成均體現出跨機構跨領域跨軍種職能部門合作的特點。其中,指導組負責AWCFT的督導工作,成員包括國防情報主管和聯合參謀部、各軍種、國防部總法律顧問辦公室及國防部其他部門的高級代表。工作組由國防情報項目辦公室以及來自國防部、各軍種及相關情報部門的軍官與技術專家組成。另設有若干負責軍種集成、技術主導、計算機視覺等各任務方向的行動組。行動組內的成員分工負責各任務領域的算法開發、系統集成、數據管理、政策咨詢等工作。“算法戰跨職能小組”與SCO、DIUx和ARL合作,相互從對方的戰略規劃和組織機構中獲益。

“聯合人工智能中心”將成為牽引智能化軍事體系建設的綜合性領導機構 在“算法戰跨職能小組”運行了一年多之后,2018年6月27日,國防部副部長特里克·薩納漢簽署了由首席信息官組建聯合人工智能中心的聯合備忘錄,發起人包括國防部首席管理官、各軍種部部長、參聯會主席、各軍種參謀長、各聯合司令部司令等等,幾乎囊括了除總統和國防部長之外的所有美軍高層,其核心只有一個,加速交付基于AI的軍事能力。明確接管Maven32程,明確國防部所有新啟動的AI倡議,都必須與聯合人工智能中心協調。這個備忘錄說明,美軍的軍事智能化已經從情報領域向整個軍事信息領域全面拓展了。

“聯合人工智能中心”將在2年內成立,將其建設成為類似桑迪亞國家核研究試驗室那樣的重要國家級試驗室,為美國所有軍事和情報機構提供服務。

“聯合人工智能中心”將協調整個國防部在人工智能領域的研究,并與私營部門和大學的其他試驗室聯系,從而建立一個牽引智能化軍事體系建設的綜合性領導機構,聯合全軍和17家情報機構的力量共同推進人工智能項目,以保持美國在該領域的技術優勢。同時,國防部研究與工程副部長辦公室正在制定統一的《國防部人工智能戰略》,以便實現對美軍事智能化長期發展的統籌協調,避免重復投資。陸軍也明確要成立人工智能任務組,作為對“聯合人工智能中心”的支持。

“知識積累”工程的實施與裝備采辦改革

先民后軍的創新模式給人工智能軍事應用提出新挑戰 人工智能技術創新的特殊性在于,如此重要的戰略性技術是由少數企業商業化開發的。核技術、GPS和互聯網等大多數主要的兩用技術首先是由政府主導項目開發,而后才擴展到民用領域。與之相反,民間企業正在引領人工智能的發展,而后才向軍事領域擴展,這其中存在諸多障礙。

一是運行環境要求對商用人工智能技術產品進行專業化改進。軍用車輛所處突發事件頻發的非結構化作戰環境,地圖數據相對貧乏,定位信號和車際通信也易遭敵方干擾,將限制自主駕駛車輛功能的發揮。

算法戰跨職能小組構成示意圖

二是安全和性能標準的差異將制約民用人工智能技術向軍事應用的擴展。民用人工智能應用的故障率可能要遠遠超出作戰環境中可接受的范圍。

三是傳統國防采辦流程不適應商業企業人工智能系統的開發時限和程序。美國政府問責辦公室(GAO)就政府采辦問題調查了12家美國商業公司,他們選擇不與國防部做生意,所有12家公司都把國防采辦流程的復雜性作為拒絕理由。

逐步構建適應人工智能系統的國防采辦規范 “美國防部進一步修訂完善了國防采辦法規。

一是增加適應軟件裝備的特殊采辦里程碑模型。修訂后的國防部指南DODI 5000.02“國防采辦系統運行”中增加了國防惟一軟件密集模型(DUSIM)、螺旋式部署軟件密集模型和軟件主導混合式模型等特殊采辦里程碑模型。

二是發布商用系統需求與采辦指南。2017年2月,美國防部專門發布了DODI 5000.75“商用系統需求與采辦指南”,取代了2014年由國防部首席信息官發布的“使用企業信息技術標準商業案例分析”備忘錄,適于商用人工智能系統的采購。商用系統需求與采辦指南制定了更為靈活的、循環式的商用能力采辦周期(BCAC)政策,包含5個步驟——能力需求識別、商用方案分析、商用系統功能需求與采辦計劃納入、商用系統采辦測試與部署、能力保障。未來,國防部將大規模復制“知識積累”工程所取得的經驗,并制定更為清晰的采購流程,以避免遭遇挫折。

算法開發集成與戰場用戶參與的深度融合 AWCFT為“知識積累”工程制定了三步走的技術路徑:一是數據標簽,即完成目標數據的獲取、分類處理與標簽化;二是算法開發,利用商業與開源算法、處理器和數據,生成具有初始作戰能力(IOC)的模型;三是算法集成,在當前的戰場情報任務中,實現模型與情報設備的集成列裝,用戶利用神經網絡和深度學習技術在反復的實戰操作中完成對模型的微調。早期戰場用戶的頻繁參與,推動了商業算法在應用中完成開發和集成。部署后的機器學習算法,通過實戰中的“反復訓練”和微調,得以不斷完善。

在“知識積累”工程中,美國防部向谷歌公司開放了戰場無人機提供的FMV數據,利用谷歌的TensorFlow開源軟件進行機器學習訓練。谷歌也借此獲得了SRG4和SRG5級別的FedRAMP政府云服務安全授權,打開了深度參與美軍信息系統建設的通道。

截至2018年5月,“知識積累”工程開發的算法已在美國的非洲與中央司令部和本土多個空軍基地實現了與“掃描鷹”/“捕食者”/“死神”無人機、空軍分布式地面站、海軍陸戰隊“米諾陶”GIS系統等現役情報裝備的集成應用,推動美國防部快速從硬件工業時代進入軟件數據驅動的信息環境。

機器人的進一步強化將成為人機革命的最終表現形式

加快我國軍事智能化發展的建議

鑒于美國在軍事智能化方面的發展,我國在這一領域亦可以從以下幾方面加強發展。

高度重視對美國軍事智能化進程的跟蹤掌握。

美國防部以中俄為軍事智能化領域的對手,以組建聯合人工智能中心聯合備忘錄為標志,已經全面點燃軍事智能化發展的火焰。美國人工智能芯片技術實力雄厚、發展迅猛、軍事化行動堅決,2~5年內實現技術突襲,顛覆傳統戰爭特征的可能性不斷增強。

協同推進人工智能產業發展與戰斗力生成

突出需求牽引,特別是戰場目標識別、網絡電磁對抗、人機作戰編組、后裝保障規劃、火力指揮控制等領域AI軍事需求的導向作用。可借鑒美國商用能力采辦周期政策,加快形成適應人工智能創新特點的信息系統采辦制度,同時發揮軍方在基礎芯片研制和針對民用特定應用進行二次開發的優勢,軍地協同推進技術研發、軍事應用、產業培育的“三位一體”和滾動發展。在大規模推動人工智能技術成果軍地應用和壯大智能產業的同時,帶動國家創新能力和國防實力的持續提升。

積極探索智能化戰爭的軍民融合數據保障

借鑒美聯邦政府FedRAMP云服務安全等級模式,培育數據信任環境,搭建系統化結構化的國防數據庫平臺,向民營創新企業分級開放國防和戰場大數據資源,用于促進AI算法模型和解決方案的優化升級,充分挖掘大數據為智能化戰爭服務的價值。

編輯/劉蘭芳