走進英國利茲皇家軍械博物館系列之五16世紀戰爭武器

陳傳生 張翼

16世紀步兵長矛,長5846mm,這樣的長兵器在這里垂直展示。居中位置為16世紀重騎兵

16世紀,歐洲最大的軍事沖突是意大利戰爭。意大利戰爭是發生在1494~1559年間一系列戰爭的總稱,也是奧地利哈布斯堡王朝與法國瓦盧瓦王朝為爭奪歐洲霸權而爆發的大規模戰爭。在長達60多年的時間里,意大利成為歐洲的大戰場,羅馬、威尼斯、佛羅倫薩、那不勒斯、米蘭等意大利城邦國均被卷入其中,參與戰爭的還有眾多歐洲列強和奧斯曼土耳其帝國。意大利戰爭結束后,不同規模的局部戰爭依然時有發生,其中對英國影響最大的是16世紀中后期英國與西班牙之間的沖突,在1588年的海戰中,英國海軍一舉擊敗了西班牙無敵艦隊。這些戰爭,都促成了軍事策略的變化和武器裝備的飛躍式提升。

在英國利茲皇家軍械博物館這一展區可以看到16世紀戰爭的幾個顯著特征:火槍兵的突起改變了傳統的長矛步兵的作戰方式;新的戰術陣形“西班牙方陣”在實戰中顯示了強大威力;重騎兵逐漸被中型騎兵和輕騎兵取代;冷熱兵器混合使用及各兵種協同作戰成為克敵制勝的關鍵因素。

長矛兵

16世紀早期,人數眾多、排列成緊密方陣的長矛步兵依然是歐洲大陸戰場上的主力。其中最著名的長矛步兵來自瑞士和德國,他們裝備精良、驍勇善戰,并作為雇傭兵出現在不同的陣營中。

這一時期步兵的防護裝備明顯提高,一種被稱為“corslet式”的半身盔甲在歐洲大陸被廣泛采用。這種盔甲主要產自意大利北部的米蘭和布雷西亞,這兩座城市從中世紀開始就成為了歐洲盔甲的制造中心。在16世紀,這里的盔甲工匠設計制造了許多相同風格、不同款式的盔甲配件,用戶可以根據需要組合成步兵使用的半身盔甲。這種被稱為“corslet式”的半身盔甲被大量出口到除德國之外的歐洲絕大部分國家和地區。

16世紀長矛步兵,其身著的“corslet式”半身盔甲產自意大利北部,約1570~1580年,這種半身盔甲被大量出口到除德國之外的歐洲絕大部分國家和地區——

16世紀長矛步兵的盔甲武器步兵盔甲組件:分別來自勃艮第、德國、意大利、西班牙、英國、弗蘭德等地長柄兵器:意大利劍刃戟(1)、(2)、東歐月牙戰斧(3)、德國戟(4)、(5)、矛尖錘(6)、英國長矛(7);英國都鐸王室慶典戰戟(8)、意大利長矛(9)、意大利鉤鐮槍(10)、英國鉤鐮槍(11)、德國戟(12)、瑞士戟(13)、德國步兵劍(14)、德國步兵短劍(15)、德國步兵匕首(16)、英國圓盾(17)、意大利/西班牙圓盾(18)、威爾士圓盾(19)

西班牙風格梳子型高頂頭盔, 約1520~1530年

半身盔甲的各個部件,更加側重于要害部位的防護和實戰需要。步兵佩戴的頭盔均為輕型頭盔,一種西班牙風格的梳子型高頂輕盔,得到廣泛認可,成為十分流行的款式。由德國工匠發明的頸圈護甲不僅提供了有效的頸部防護,而且可以使胸甲和背甲穿著更為舒適,這種設計自1500年起傳入意大利后便被廣泛采用。

盔甲制作益發精益求精,一個展柜里展出的7組不完整的盔甲部件,大部分都帶有時髦的蝕刻、浮雕等裝飾元素。其中,一組勃艮第盔甲組件,上面帶有“勃艮第十字”和金羊毛騎士團的火石標志以及制作者標記“AG”,表明它出自德國慕尼黑最著名的蝕刻工匠安布羅希奧斯·金里奇之手;一組產于1500~1510年的德國盔甲部件,上面帶有紐倫堡產品質量管理標記,表明產品通過了嚴格的質量檢驗;一個產于北意大利的胸甲,銘刻了所有者的標志,表明它是盔甲工匠為客戶量身定制的。

展品中有3個16世紀早期的圓盾,分別來自于英國、意大利和威爾士。圓盾是步兵的防御裝備,使用鐵、木、帆布、皮革制作,通常配備給沒穿盔甲的步兵使用。展品中有一件帶有凸浮雕和蝕刻裝飾的圓盾(18),制作于意大利,約1520年,表現了當時西班牙流行的裝飾風格,它屬于一套相同裝飾風格的步兵盔甲的套件,與之匹配的那套步兵盔甲現存于意大利佛羅倫薩巴杰羅博物館。不難看出,這種高度裝飾的盔甲和盾牌主要是用來展示的,很少會出現在戰場上。

步兵使用的武器仍以長兵器為主:步兵長矛,全長5846mm,從15世紀中期一直流行至16世紀并延續使用到17世紀初,主要用于大規模的步兵方陣,以對抗騎兵和試圖近戰的步兵,博物館將這種超長的長柄武器放置在中央大廳與人物模型一起展示;意大利劍刃戟,一種“劈砍型”單刃兵器,刀身很長,彎成凸型,上面有一個小的鉤狀,起防御作用,這種兵器最早記載于13世紀;德國戟(12)、瑞士戟(13),從16世紀開始在整個歐洲廣泛使用,同時也更多地用于皇室衛隊和皇家部隊的慶典儀式;鉤鐮槍,最早發源于英國,它的“孿生兄弟”是意大利鉤鐮槍,15世紀,意大利制造的鉤鐮槍在武器市場上占據了主導地位,進入16世紀后英國開始大批量生產英式鉤鐮槍,并出口到整個歐洲,英式鉤鐮槍也與德國/瑞士戟一樣,被各國的皇室衛隊采用;“月牙戰斧”(Haiberd)(3),據介紹是一種“非常可怕的武器”,主要流行于俄國、波蘭等東歐國家;一種帶有矛尖、形似“羊角錘”的兵器(6)較為罕見,博物館對這件展品未做具體介紹,據說仍在考證之中。展出的步兵武器中還有闊劍、長劍、短劍、匕首,這些通常為騎兵使用的武器是德國雇傭兵的裝備,當時德國雇傭兵會同時配備一把雙手重劍和一把相同款式的短劍或匕首。

早期手炮和火繩槍鐵質手炮(20),產于低地國家,15世紀末,全長1305mm,槍管長720mm銅質手炮(21)(木質槍托為復制品),產于德國,16世紀早期,全長1565mm,槍管長975mm鐵質手炮(22)(木質槍托為復制品),產于德國,16世紀中期,全長1575mm,槍管長990mm火繩槍(23),產于德國,約1510年,全長1055mm,槍管長750mm

火槍兵

從15世紀中后期開始,步兵配備火槍逐漸成為歐洲戰場常見的現象。火槍作為一種新型武器,與弩相比造價更低,可以大規模配置;與長弓相比,具有操作簡單易于掌握的優點,無須經年累月地訓練。因此到了16世紀以后,火槍的應用愈加廣泛,火槍兵的突起改變了單一的長矛步兵作戰方式。博物館的一個展柜展出了4件具有代表性的早期火槍實物樣本。

第一件展品英文名稱“handgun”,中文通常譯為“手炮”(20),制作于15世紀末,產于低地國家(指佛蘭德地區,位于現今的荷蘭、盧森堡、比利時)。這是一種結構極其簡單的最早期的手持火器,它只有一根鐵質的槍管和槍管后面延伸出來的一段鐵條,全長1305mm,槍管長720mm,槍管下面有一個鉤子,用來抵住架桿以吸收發射時產生的后坐力,射擊前須從槍口處裝填彈丸和火藥,另外還要在槍管上端的一個傳火孔處撒上一些火藥,射擊時由射手或其他人使用火繩將其點燃,對準目標的大致方向發射。這種火器最先出現在低地國家,并被大批制造。

第二件展品是一支銅管“手炮”(21),產地德國,16世紀早期,全槍長1565mm,槍管長975mm,與前一支手炮相比體積增大,槍管下面的鉤子增大,鉤子前方呈波浪形,槍管后面延伸的金屬長條被木質槍托取代。

第三件展品是一支鐵質槍管的大型手炮(22),產于德國,16世紀中期,槍托為復制品,全槍長1575mm,槍管長990ram,口徑0.90英寸(約22.9mm),非常笨重,總質量約為23kg,開火時需要倚靠墻或托架支撐。

繪畫《西班牙方陣》,佚名,16世紀。這幅繪畫可以看出,火槍兵沒有佩戴任何防護裝備,表明火器的作用已經變得越來越大

第四件展品英文名稱為“Matchlock”(火繩槍)(23),產于德國,約1510年,這種型號的火繩槍出現在16世紀早期,輕型槍管配有木質全托,全槍長1055mm,槍管長750mm,口徑0.595英寸(約15.1mm),帶有槍機(已遺失),并設有照門和準星,看起來頗具現代感,它是在手炮基礎上發展而來的第一種帶有槍機系統的輕型火器。

3種不同樣式、圖案的西班牙步兵軍官頭盔,產于意大利北部,16世紀后半期

西班牙方陣

在16世紀的歐洲大陸,最職業化的軍隊當屬西班牙軍隊,這在很大程度上歸結于他們的經驗、訓練以及在金錢上的巨大投入。他們在戰術上的一大創新便是將長矛兵和火槍兵有機地組合在一起,使火槍的巨大威力和長矛兵的近戰肉搏能力得以充分發揮,這種合成作戰的戰術陣型被稱為“西班牙方陣”(tercios)。

西班牙方陣最早出現于1530年代,一個方陣由1500~3000人組成,長矛兵和火槍兵各半,經嚴格訓練后形成穩固的戰術陣型。方陣中的長矛兵佩戴輕盔和緊身型半身鎧甲,這些盔甲制作精良,帶有鮮明的西班牙風格,多是在意大利著名的盔甲制造工坊定制的。方陣中還常常根據需要配備具有高速機動能力的巴爾干騎兵(stradiots)雇傭軍。方陣中的火槍兵佩戴簡易防護裝備。在1560年代新型火繩槍出現后,長矛步兵數量相對減少,火槍兵的數量明顯增加。在一幅描繪16世紀西班牙軍隊的歷史繪畫上可以看到,那個時候的火槍兵沒有佩戴任何防護裝備,表明火器的作用已變得越來越大。

西班牙方陣很快成為歐洲其他國家軍隊模仿的樣本。1540年代,亨利八世在位時英國軍隊的革新開始緩慢推進,1558年左右,愛爾蘭步兵連隊組建了包括由50名長弓手、50名火槍兵及50名長矛兵組成的步兵連隊方陣。1584年左右,萊斯特郡步兵連隊組建了包含80名長矛兵、40名長鉈(鉤鐮槍)兵、80名火槍兵、40名長弓手組成的步兵連隊方陣。從中可以看出,英軍步兵方陣依舊保留了他們的傳統特色,即長弓的應用。當時的許多英國軍事專家,例如約翰·史密斯爵士一直都在提倡大規模使用弓箭手,他們認為作為投射武器,長弓的作用是火槍無法替代的,當時的火繩槍精確度很差,一般只能在近戰中使用,而長弓具有更遠的射程、更快的射速和更高的精準度,而且英國有許許多多訓練有素的長弓手,這種優勢他們沒有輕易放棄。

騎兵

15世紀末16世紀初,依靠騎馬作戰的重騎兵(heavy cavalry)又興盛起來。與英法百年戰爭時期相比,重騎兵雖然數量較少但是裝備精良,如果戰術對頭指揮得當,其威力是致命的。為應對步兵戰術的變化,重騎兵全套盔甲(包括人盔和馬盔)的設計和實用性都達到了頂峰,其中最具代表性的騎兵盔甲是“馬克西米連式”盔甲。15世紀后期,因斯布魯克成為神圣羅馬帝國皇帝馬克西米連一世的主要居住地,他資助了數位德國頂尖工匠在此建立了皇家軍械坊,為皇室和皇家軍隊制造盔甲。當時馬克西米連個人更欣賞勃艮第盔甲,于是他派遣德國工匠前往勃艮第學習,這一舉措促成了德國和意大利兩種盔甲風格的融合,催生出“后哥特式”盔甲,并逐漸發展成有凹槽線、圓潤、不對稱的“馬克西米連式”盔甲。重騎兵佩戴的頭盔多為閉合式活動面罩頭盔,使用的主要兵器是重型長矛,輔助兵器有劍、狼牙棒、騎兵斧、騎兵錘等。

全套騎兵盔甲,包括人盔和馬盔,產于意大利北部,約1570年,裝飾為文藝復興風格

最具代表性的“馬克西米連式”重騎兵盔甲,產自德國紐倫堡,約1540年

“馬克西米連式”馬面甲,產于德國南部,1520~1530年

1530年代以后,重騎兵開始逐漸減少,取而代之的是中型騎兵(medium cavalry)和輕騎兵(light cavalry)。中型騎兵佩戴與重騎兵相似的閉合式頭盔及四分之三身板甲,輕騎兵佩戴輕型頭盔、四分之三身或半身板甲,也有的身著甲片戎衣(將鐵甲片縫制在戎衣夾層里),之前重騎兵使用的重型長矛也被輕型短矛取代。

16世紀晚期英國騎兵的武器裝備

黑白相間、以黑色調為主的德國“黑衫騎士”盔甲,產于德國南部,約1580年

16世紀晚期英國騎兵武器裝備的加強盔甲

1530年代后,中型騎兵和輕騎兵逐漸取代重騎兵,圖為彭布羅克伯爵威廉·赫伯特收藏的中型騎兵盔甲,產自英國格林威治,約1555年

彭布羅克伯爵威廉·赫伯特收藏的輕騎兵盔甲,產自意大利北部和英國格林威治,約1550~1555年

促使騎兵發生變化的重要因素是簧輪槍的問世。簧輪作為一種新型槍械發火裝置發明于1518年,在1530年以后開發出了功能穩定的簧輪槍成型產品。最早的簧輪槍為短槍管、單手握持型式,騎兵可以在馬背上一手持槍一手握住韁繩沖鋒陷陣,而之前的火繩槍則不能這樣。在兩軍對壘時,騎兵依賴快速的機動性和強大火力使對方陣型出現松動,然后再使用劍和短矛發起沖鋒。當時采用這種戰術的典范是德國騎兵,德國騎兵不僅英勇善戰,還因盔甲裝飾的流行色為黑白相間、以黑色調為主,而獲得了“黑衫騎士”的雅號。在博物館展出的盔甲展品中,可以看到很多這種裝飾風格的騎兵盔甲,包括戰馬盔甲部件。“黑衫騎士”在1530年以后被歐洲很多國家雇傭,因此也成為德國騎兵雇傭兵的代名詞。

展品中有一些高度裝飾或制造精良的騎兵盔甲,大多來自于皇室貴族。一套帶有蝕刻鍍金裝飾的輕騎兵盔甲,屬于約翰·斯邁斯爵士(Sir John Smythe1534~1607年),他既是戰士也是一位頗有名氣的軍事作家,他的這套盔甲是格林威治皇家工坊盔甲制作大師雅克布·海爾德為他專門設計的,包括盔甲加強件、半馬面甲及一對馬鞍,制作年代大約在1555~1590年,一同展出的還有一支相同裝飾風格的簧輪槍。

一套中型騎兵盔甲和一套輕騎兵鎧甲,均來自于彭布羅克伯爵一世威廉·赫伯特(william Herbert)的個人收藏。其中第一件盔甲是1556年威廉·赫伯特擔任英軍總指揮官帶領英軍出征法國前,由格林威治皇家工坊為其量身打造的。第二件鎧甲制作于1550~1555年,鎧甲的細節顯示出該鎧甲部件最初是在意大利北部制造的,之后由格林威治皇家工坊進行了重新組裝,并添加了護臂板等部件,原配的金屬手套在1558年的時候就沒有了。

帕維亞戰役

在16世紀戰爭中,各種冷熱兵器包括各類長槍、長矛、刀劍、弓弩及火槍、火炮等是混合使用的,克敵制勝的關鍵因素往往是各種專業部隊的協同配合和戰略戰術的合理應用。在16世紀的歐洲戰爭史上,充分發揮火槍威力、多兵種合成作戰的經典戰例當屬意大利戰爭中的帕維亞戰役。博物館精心設置的一個大型場景模型,展現了帕維亞戰役中西班牙火槍兵和長矛兵對陣法國騎兵的生動畫面,同時展出了油畫《帕維亞之戰》和多幅歷史圖片資料,介紹了這次戰役的經過和結局。

大型場景模型,展現了帕維亞戰役中西班牙火槍兵和長矛兵對陣法國騎兵的生動畫面

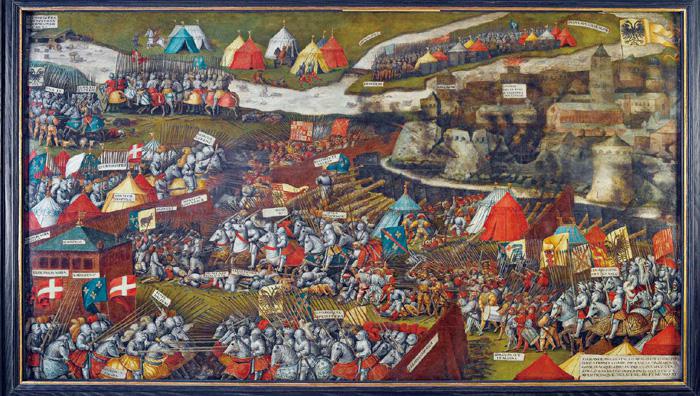

油畫《帕維亞之戰》,畫幅2076mm×1181mm,佚名,繪制于1525年,比較形象地反映了帕維亞戰役的歷史原貌

帕維亞戰役發生在1525年2月24日,交戰雙方是神圣羅馬帝國皇帝、西班牙國王查理五世的帝國軍隊和法國國王弗朗西斯一世率領的法國軍隊,交戰地點在米蘭公國要塞帕維亞城。此前,自1524年10月開始,法國出動重兵進攻帕維亞城,久攻不下便實施圍困戰術,待守城軍隊給養斷絕時迫其投降,或伺機發起猛烈的攻城戰。1525年2月3日,查理五世出動約2萬人的帝國軍隊前往救援,但法軍防線十分堅固難以突破,援軍只能在外圍排兵布陣。到了2月23日,被圍困數日之久的帕維亞城已是危在旦夕,隨時可能被法軍攻陷,帝國援軍決定采用迂回夜襲戰術,攻其不備。當晚22:00時左右,他們只留下火炮和少量兵力對法軍進行襲擾,而將其余大部兵力向北轉移。法軍北部防線因地處河流、沼澤地和樹林,地形復雜,法軍此前在這里修筑圍墻阻斷了全部通道,因此只部署了少量兵力。2月24日清晨5:00時,帝國援軍的先頭部隊終于艱難地突破了圍墻。6:30左右,帝國援軍借著晨霧和復雜地形,將法軍分隔在多個區域內與之展開混戰。8:30左右,法軍在經過若干次抵抗后終于被徹底擊敗。此役法軍死傷、被俘人數多達15000人,法王弗蘭西斯一世也身負重傷被俘,大獲全勝的帝國軍隊損失不到1000人。帕維亞之戰成為意大利戰爭中的關鍵一役,它使帕維亞城繼續控制在神圣羅馬帝國手中,也使法國攻占帕維亞、進而爭奪米蘭公國的企圖落空。

由于帕維亞戰役影響巨大,有關這次戰役的描述出現在16世紀許多藝術作品中。博物館收藏并展出的油畫《帕維亞之戰》繪制于1525年,畫幅2076mm×1181mm,它出自法國或佛蘭德一位佚名畫家之手。這幅繪畫描繪了帕維亞城所處位置、法軍營地、攻城火炮,以及雙方軍隊中的騎兵、長矛兵、火槍兵激戰的場面,同時還用許多文字(法文)標簽標示了各個交戰區域不同的地形特征和雙方所屬部隊的構成及其領軍人物,比較形象地反映了帕維亞戰役的歷史原貌。據介紹,相同題材的繪畫作品在英國牛津阿什莫林博物館、奧地利維也納藝術史博物館、瑞典斯德哥爾摩國家博物館、德國慕尼黑老繪畫陳列館也有收藏,意大利卡博特蒙特美術館還藏有多件16世紀根據繪畫編織的掛毯。

編輯/劉蘭芳

[下期預告]

下期將呈現17世紀三十年戰爭和英國內戰中使用的盔甲與武器。