戰略決戰序幕:濟南戰役

任松偉 趙海軍

濟南戰役紀念館位于濟南市英雄山路,其是1998年在濟南革命烈士陵園烈士事跡陳列室基礎上擴建而成的

戰役前奏

濟南為山東省省會,是津浦、膠濟鐵路交會點和連接華東、華北地區的戰略要地。它北靠黃河、南倚泰山,易守難攻。國民黨“第二綏靖區”以濟南內城為核心防御陣地,以外城和商埠為基本陣地,以濟南外圍縣城及制高點構成外圍陣地,各陣地內均構筑有眾多的永備和半永備工事。

為加強濟南兵力,蔣介石于8月上、中旬令青島的整編第32師第57旅、徐州的整編第83師第19旅空運濟南。9月15日,又令整編第74師于17日開始由徐州空運濟南。同時決定以濟南、青島為主要基地,北平、徐州為輔助基地,集中戰斗機162架、重型轟炸機42架,組成空中支援力量,以確保固守濟南。

中共中央軍委就華東野戰軍提出的作戰方案,確定了“攻濟打援”的方針,采取攻城與打援分工協作,以多于主攻方向的兵力置于打援、阻援方向,以20天至2個月時間奪取濟南,并準備殲滅徐州北援的國民黨軍。

國民黨軍盡量縮小防御圈,加強要點防御,特別是機場和城區的守備,并組成強大的預備隊,準備支援外圍據點的防守,且適時進行反擊。在徐州及其附近地區集結有3個兵團,準備待華東野戰軍進攻濟南受到一定消耗后,伺機北上發起會戰。

我軍攻濟打援的整體戰斗由華東野戰軍代司令員兼代政治委員粟裕指揮,攻城部隊由山東兵團司令員許世友、華東野戰軍副政治委員兼山東兵團政治委員譚震林指揮。

華東野戰軍根據中央軍委指示,決定組成攻城及阻援、打援兩個兵團。

攻城兵團以6個半縱隊和特種兵縱隊大部以及地方部隊共14萬人組成,分為東、西兩個集團,以西線為主攻方向,從東、西兩線向濟南城實施鉗形突擊。

其中,東集團由第9縱隊、渤海縱隊及渤海軍區一部兵力組成,由第9縱隊司令員聶風智、政治委員劉浩天指揮。西集團由第3、第10縱隊和兩廣縱隊、魯中南縱隊一部組成,由第10縱隊司令員宋時輪、政治委員劉培善指揮,并以特種兵縱隊炮兵第1團、第3團及各縱隊炮兵團組成東、西兩個炮兵群,分別配屬東、西集團,支援攻城作戰。另以第13縱隊為攻城預備隊。

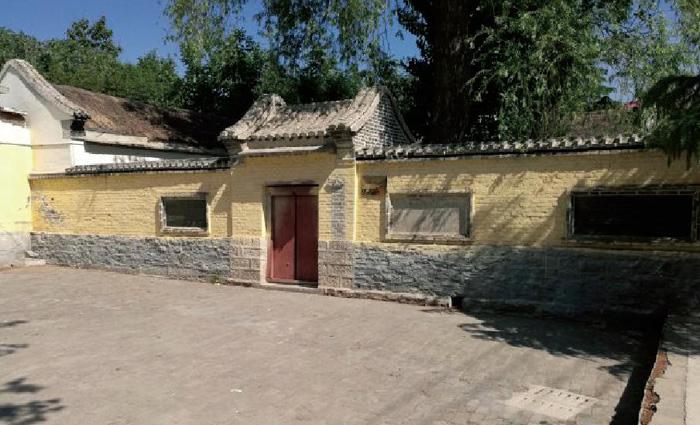

濟南戰役山東兵團指揮所位于濟南市歷下區仲宮鎮尹家店村內。1948年濟南戰役打響后,山東兵團指揮所從泰安移駐此地。8月13~20日,人民解放軍華東野戰軍副政治委員兼山東兵團政治委員譚震林、山東兵團司令員許世友、副司令員王建安等在此指揮攻堅戰

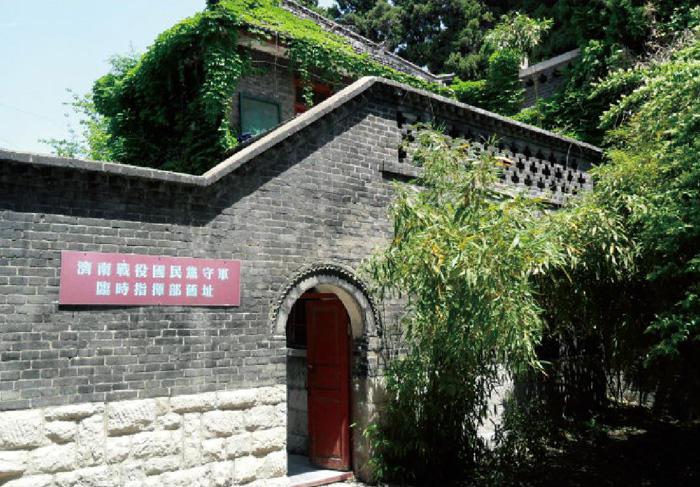

濟南戰役國民黨守軍臨時指揮部舊址位于濟南市大明湖北岸,是一處小院,院內有一座二層小洋樓

阻援與打援兵團由8個半縱隊和特種兵縱隊一部及地方部隊約18萬人組成。其中以第4、第8縱隊和冀魯豫軍區部隊等組成阻援集團,于運河以西城武、金鄉、巨野地區阻擊可能由徐州而來的北援之敵;以第1、第2、第6、第7、第12縱隊、中原野戰軍第11縱隊及魯中南縱隊一部組成打援集團,于運河以東鄒縣、滕縣地區待機殲擊北援之敵。

國民黨軍由“第二綏靖區”司令官王耀武任總指揮,共設置有3道防御陣地:以內城為核心陣地;以外城和商埠為基本陣地;以周圍城鎮及制高點為外圍陣地。各陣地以混凝土地堡為主,形成能獨立作戰的支撐點,內外城均構筑有巷戰工事。

其部署是:以黃河北岸濼口鎮至城南馬鞍山之線為界,分為東、西兩個守備區,東守備區由整編第73師、保安第6旅等3個旅防守;西守備區由整編第96軍(下轄整編第2、第84師和獨立旅)、“綏靖區”特務旅、保安第8旅和青年教導總隊等8個旅防守;以保安第4旅等部守備長清、齊河等外圍據點;以第19、第57旅和準備由徐州空運濟南的整編第74師為預備隊。

戰役經過

濟南戰役從1948年9月16日發起至9月24日結束,歷時8晝夜。我軍參戰兵力為15個縱隊,加上地方武裝民兵共計32萬人;國民黨守城兵力約為9個正規旅、5個保安旅及特種兵部隊約11萬人,并在徐州及其附近地區集結有17萬人的3個機動兵團伺機北援,還有162架戰斗機、42架轟炸機作空中支援。

濟南戰役紀念館內的英雄浮雕

山東兵團副司令員王建安收藏的國民黨第二綏靖區司令官王耀武的手槍、槍套及手槍佩帶

濟南戰役期間,我軍使用及繳獲的各種手槍

華東野戰軍指揮部在濟南戰役期間使用的手搖電話機

高銳師長使用的M6英式6倍望遠鏡。1948年9月,29歲的高銳師長擔任華東野戰軍第37師師長,率部攻打濟南內城

此戰役,我軍以傷亡2萬人的代價,殲滅國民黨軍共10余萬人,俘虜國民黨高級將領23名,繳獲火炮800多門,坦克、裝甲車20輛,汽車238輛。

攻城兵團掃清外圍據點,對濟南市區構成四面包圍

9月9~13日,我軍攻城部隊分別隱蔽向濟南開進,于15日晚逼近城郊。東集團一部于行進間攻占龍山鎮、三官廟;西集團的兩廣縱隊于16日拂曉包圍長清城,主力進至長清東南地區。

此時,國民黨“第二綏靖區”司令官王耀武判斷華東野戰軍的主攻方向在西面,遂將預備隊第19旅調至飛機場以西古城方向待機,將第57旅撤入市區,準備轉用于西郊,并掩護整編第74師空運濟南。

16日晚,攻城兵團全線展開攻擊,以突然勇猛的動作迅速突破國民黨守軍外圍防線。至17日,西集團各部分分別占領長清、齊河、雙山頭,殲守軍一部,并乘勝進逼西郊飛機場、臘山、黨家莊地域;東集團各部分別攻占辛店、茂嶺山和回龍嶺等地,殲滅國民黨守軍整編第73師一部后,直撲外城。

東集團以迅猛的攻勢突破城東部外圍屏障,使國民黨守軍大為震驚。王耀武據此又判斷華東野戰軍的主攻方向在東面,隨即一面將預備隊第19、第57旅東調,一面以整編第73師第15旅及空運剛到的整編第74師一部自七里河向東實施反擊。

17日,攻城東集團擊退國民黨守軍連續猛烈反擊,鞏固了茂嶺山等陣地。18日,西集團乘機向前推進,攻占古城、黨家莊等地,殲滅國民黨整編第84師一部,并以炮火控制飛機場,使國民黨軍空運中斷。攻城兵團指揮部為擴大戰果,調預備隊第13縱隊加入西集團作戰。

19日晚,國民黨軍整編第96軍軍長吳化文率整編第84師等部3個旅2萬余人起義,撤離戰場,使國民黨守軍西部防線出現缺口。攻城西集團乘勢疾進,于20日拂曉占領商埠西南陣地。

東集團飛奪黃河鐵橋,攻占燕翅山、馬家莊、新城黃臺山等要點,主力直逼城垣。攻城兵團的連續猛攻和吳化文部起義,使國民黨守軍部署被打亂,堅守的信心開始動搖。王耀武向蔣介石請求準許突圍,遭嚴詞拒絕,令其固守待援。王耀武隨即調整部署,除以3個多旅防守商埠外,將主力撤入城內。

至此,攻城部隊兵團以4天時間掃清國民黨守軍的外圍據點,從四面包圍濟南市區。

猛攻市區,全殲守軍,解放濟南

王耀武將商埠作為基本陣地,以重兵守備。攻城兵團指揮部為不給國民黨守軍以喘息之機,令西集團迅速攻占商埠,令東集團抓緊進行攻城準備。

張铚秀師長使用的指北針,時任第9縱隊26師師長

西集團從20日黃昏開始對商埠發起攻擊,充分發揮炮火及炸藥威力,多路突破守軍陣地,并向縱深發展,迅速插入商埠東部,直逼外城西墻,切斷了商埠守軍的退路。經過激烈戰斗,分別攻占“綏靖區”司令部、火車站等主要據點,并肅清外城國民黨守軍的地堡群,逼近城垣,進行近迫作業。

22日黃昏,東、西兩集團開始合擊外城。各部隊在強大火力掩護下,實施連續爆破,勇猛突擊,僅1小時激戰,即攻入外城,與守軍展開激烈巷戰。

我軍攻打濟南城時使用及繳獲的各種步槍、卡賓槍

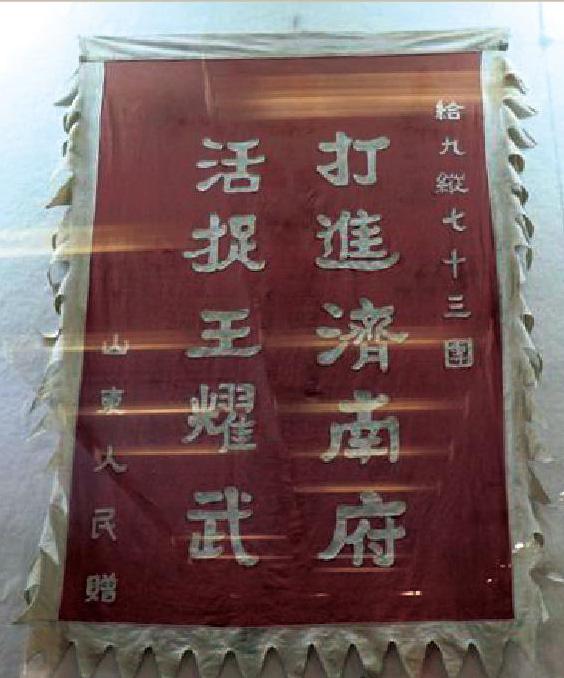

山東人民贈給9縱73團的錦旗,其上印有“打進濟南府,活捉王耀武”口號

23日中午,攻城部隊全殲國民黨守軍第213旅及保安第6旅殘部,占領外城,逼近內城,并在炮火支援下,分別從東、西兩個方向對內城實施突擊。國民黨守軍拼死抵抗,戰斗異常激烈。攻城部隊除第13縱隊一部從西南角登城并占據少數房屋外,全線受阻。攻城兵團指揮部遂調整部署,將炮彈、炸藥集中使用于主要突擊方向,再次組織突破。

24日2時許,第9縱隊第25師和第13縱隊第37師各一部,運用炮火、爆破、突擊相結合的戰術,先后在城東南角和西南角突破成功。其余各縱隊也于拂曉突入城內,與守軍開展激烈巷戰。突入部隊東、西對進,直插縱深,國民黨守軍節節敗退。

1948年9月20日下午6時,我軍向濟南外城商埠炮擊

激戰至24日黃昏,全殲內城國民黨守軍。外圍據守馬鞍山、千佛山等地的國民黨軍殘部,經攻城部隊的炮擊和政治攻勢,于25、26日放下武器投降。王耀武等少數高級官員化裝潛逃,在壽光縣境內被民兵俘虜。

打援兵團嚴陣以待,國民黨軍增援部隊倉皇回撤

當華東野戰軍攻城兵團突破濟南外圍防線之際,蔣介石命令徐州“剿匪”總司令部副總司令杜聿明指揮第2兵團準備由商丘經魯西南北援,第7、第13兵團分由新安鎮、固鎮地區向徐州集結,準備沿津浦鐵路北攻。

據此,粟裕令打援兵團迅速進入陣地,做好迎擊援軍的準備。打援、阻援集團分別在鄒縣、騰縣地區和城武、金鄉、巨野、嘉祥地區嚴陣以待。國民黨軍援軍雖經蔣介石再三督促,但懼怕被殲,行動遲緩,直至9月24日,第7、第13兵團尚在集結之中;第2兵團進抵城武、曹縣地區后,聞濟南守軍已被全殲,隨即倉皇回撤。

濟南解放后,菏澤、臨沂、煙臺等地國民黨軍先后放棄城市撤逃。至此,山東全省除青島及少數據點和島嶼外,均獲解放。戰役期間,中原野戰軍嚴密監視和牽制中原戰場的國民黨軍,有力地策應了攻濟作戰。華東軍隊所屬各軍區和豫皖蘇部隊以及民兵也積極配合,主動出擊當面之敵,攻克據點數十處。

戰役評價

濟南戰役開創我軍奪取重兵堅固設防大城市的先例,沉重打擊了國民黨軍堅守大城市的決心,鍛煉和提高了人民解放軍的攻堅作戰能力。

戰役發起前和進行過程中,軍委和華東野戰軍首長運籌帷幄、精心制定作戰方案,作戰部隊充分發揮敢打必勝、勇猛頑強的戰斗精神,在山東人民的踴躍支前下,在8天時間內就一舉攻占國民黨自認為固若金湯的堡壘。

濟南戰役是解放戰爭中敵我雙方戰略態勢發生變化,雙方的戰爭力量、戰略指導、戰略部署作出重大調整時期所進行的一次重要戰斗,作戰地點是戰略要地濟南,從而使這次戰役具有標志性的意義,我軍戰斗勝利的歷史經驗值得認真學習和研究。

及時果斷的戰略決策是戰役成功的前提

在濟南戰役發起前,我中原野戰軍于6月初切斷了津浦鐵路中段。7月13日,華東野戰軍又在中原野戰軍的支援下,攻占兗州,迫近徐州,徹底打通與魯西南野戰軍的聯系,使濟南之敵處于孤立無援的境地,為發起濟南戰役創造了有利條件。

鑒于國民黨決策層對其“撤出東北、鞏固華北、確保華中”的戰略計劃正在舉棋不定、躊躇難決之時,如果濟南戰役實施過早,可能使敵認為我軍將把決戰方向首選在華東,而導致東北敵軍迅速撤出關內,實現其收縮防御、重點設防的戰略企圖;如果濟南戰役實施過晚,又將影響我軍冬春戰略決戰計劃在東北、華北、華東各戰場的實現。

為此,黨中央、毛主席從戰爭全局出發,敏銳抓住全國戰局發展的有利時機,果斷決策于1948年9月12日遼沈戰役打響之后的第4天(此時我軍已攻克錦州,殲敵10多萬人,對東北戰場形成了“關門打狗”之勢),即9月16日向濟南發起進攻。

這一正確果斷的戰略決策,及時抓住部隊士氣高昂、裝備改善、規模擴大之形勢,敵我力量對比已經發生重大變化,我軍同國民黨軍進行戰略決戰的條件已經趨于成熟。華東戰場我軍取得的節節勝利,打亂了國民黨軍收縮防御、重點守備的戰略部署,造成其各強大的戰略戰役機動兵團在各個戰區之間與各戰區內的重點守備兵團難以兼顧,形成被割裂圍殲的戰場態勢。而我軍各戰區部隊圍點打援和機動作戰的能力已經極大提高,掌握了戰略全局主動權,將加速實現戰略決戰的全面勝利。

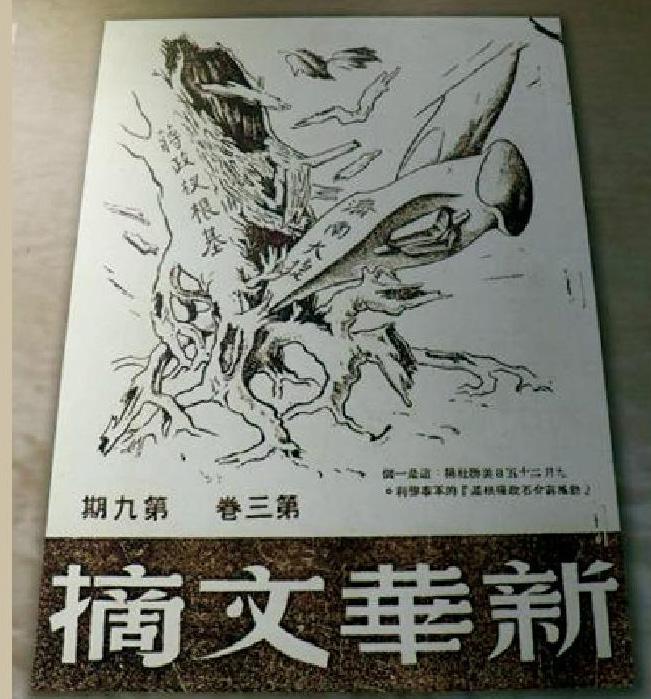

1948年刊登在《新華文摘》雜志封面的漫畫,繪制的是濟南大捷像一把利斧,砍斷蔣政權根基

濟南戰役期間,山東人民群眾使用的木制雙輪大車支援前線

濟南戰役期間,山東人民群眾使用的木制獨輪車支援前線

周密預想作戰方案,密切組織作戰協同是戰役勝利的重要保證

中央軍委和華東野戰軍首長在濟南戰役發起前,認真分析敵情、我情、地形及戰場態勢,充分考慮此次戰役的各種可能情況,并制定出詳細的方案計劃,從而有效保證戰役的順利發展。

例如,在攻城與打援這兩個問題上,結合當時形勢主要有三種情況:一是在援敵距離尚遠之時攻克濟南;二是在援敵距離已近之時攻克濟南;三是在援敵距離已近之時尚未攻克濟南。作戰中,應立足爭取第一種,其次爭取第二種,再次應有辦法應付第三種。在第三種情況下,即應臨機改變作戰計劃,由以攻城為主,改變為以打援為主,在打敗援敵后再行攻城。

為此,軍委要求將作戰部隊分為攻城集團和阻援、打援集團,兩個集團均應留出必要的預備兵力,特別是阻援、打援集團應留出強大的預備兵力,準備在第三種情況下有足夠力量殲滅援敵。

作戰過程中,各作戰部隊為盡早攻克濟南,充分發揮密切協同、主動配合的精神。在濟南戰場的西線,國民黨軍重兵防守,主要是保護其飛機場。戰役發起后,蔣介石通過空運向濟南調遣整編74師1個團的兵力,并計劃將整編74師全部運抵濟南,而這些空運兵力必將在濟南西線飛機場轉運。

發現敵軍這一企圖后,負責西線進攻作戰的10縱、3縱立即密切協同,集中兵力向敵飛機場方向發展進攻,首先掃清臘山外圍,再占領臘山主陣地,隨后兩個縱隊的炮兵部隊從西方、南方猛烈轟擊西郊機場。炮彈在飛機跑道上爆炸,滿載著74師后續部隊的運輸機在濟南上空盤旋,無法降落,只好調頭飛回徐州。

攻城部隊各縱隊在行動預案基礎上,立足完成自身擔負的作戰任務,并能根據作戰實際相互配合、主動協調,這對于我軍加快戰役進程,并以相對較少的傷亡最終奪取勝利起到十分重要的作用。

濟南戰役期間,國民黨軍整編第96軍軍長吳化文率整編第84師等部3個旅2萬人起義

英勇頑強的戰斗作風是戰役勝利的強大動力

濟南北靠黃河,南倚泰山,地形險要,易守難攻。在日軍占領期間,濟南就筑有堅固的防御工事,國民黨軍接收濟南后,又系統地進行全面設防。特別是昌淮解放以后,王耀武又督率所部日夜加修。在濟南周圍百里內,從核心到外圍,遍布鋼筋水泥碉堡千余個,無數道電網、石墻、壕溝并守以10多萬重兵。面對如此完善堅固的陣地防御體系,華東野戰軍攻城部隊充分發揚頑強拼搏和勇于犧牲的精神,克服一切艱難險阻,不怕流血犧牲,體現出堅強的戰斗意志。

戰斗過程中,天上有國民黨軍的飛機轟炸,地上有國民黨軍的大炮轟擊,國民黨軍還瘋狂地使用毒氣彈、火焰噴射器,我軍陣地前沿變成一片火海。面對這種情況,我軍攻城勇士們冒著槍林彈雨,架起云梯,奮勇沖上城頭,前面的倒下了,后面的又沖了上去。槍彈打光了,就用刺刀、鐵鍬、磚頭與敵人搏斗,尸體填滿護城河、鮮血染紅河水。

經過7天的激戰,部隊終于進至內城護城河前。然而內城護城河河寬水深,城高墻厚,守軍設有許多明碉暗堡,構筑有3層嚴密火力網。退守內城的國民黨第15、第19、第57旅等部依托堅固工事,運用各種火力與障礙進行頑抗。攻城部隊經過幾次沖鋒,均無果而終。

在關鍵時刻,攻城部隊主力第9縱隊和第13縱隊運用打雒縣時總結的“擴大與鞏固突破口相結合,連續突擊、有進無退”的原則,采取勇猛突擊、連續作戰的“五邊”戰法,即邊打邊偵察,邊打邊準備,邊打邊組織,邊打邊補充,邊打邊教育,于23日晚,對內城發起總攻,霎時間,“前進!前進!再前進”的戰斗口號聲震天撼地。第9縱隊25師73團班長李永江英勇異常,不顧敵人的猛烈火力,率先登上濟南內城城墻,孤身—人,獨自面對數面猛撲上來的敵人進行戰斗,保證了后續部隊不斷登上城墻。隨后而來的全體指戰員前赴后繼、一往無前,大軍所至如排山倒海。

部隊發揚勇敢戰斗和連續突擊的作風,像一把永不卷刃的尖刀直刺敵人的心臟,使得敵人毫無喘息之機,從而一舉突破敵人防御,并于次日攻占濟南全城。

戰后,中央軍委授予第9縱隊第25師第73團為“濟南第1團”、第13縱隊第37師第109團為“濟南第2團”稱號,班長李永江被授予“濟南英雄”光榮稱號。

民眾踴躍支前是戰役順利進行的重要條件

1948年夏末,山東子弟兵在津浦線實施的夏季攻勢剛剛結束,中共華東局就及時下達準備解放濟南和爭取戰役全勝的總動員令。經過土地改革、反蔣保田的山東人民政治覺悟空前提高,支前參戰積極性異常高漲。解放區人民決心全力協助子弟兵拔掉濟南這個土豪劣紳還鄉團云集的最后堡壘,保衛自己的勝利果實。大批優秀青年民兵報名參軍,人民群眾傾其所有,以極大的人力、物力、財力支援前線作戰。

9縱13團首先沖入濟南內城東南角突破口,山東兵團司令部授予其“濟南第一團”榮譽稱號

建在濟南戰役內城東南角突破口原址的解放閣,以紀念這場戰役的勝利

濟南戰役期間,人民群眾籌集糧食1.4億余斤;組織50萬民工和1.8萬輛小車、1.4萬余副擔架、1.1萬多幅挑子隨軍征戰;13.2萬余人擔任武器彈藥、傷員的轉運任務;30余萬民工擔任物資籌措、傷員護理等工作。廣大民工懷著對子弟兵的深厚感情,冒著生命危險沖上火線救治傷員,當敵機轟炸時,他們撲在傷員身上,寧肯犧牲自己,也不讓傷員第二次負傷。參戰的民兵積極配合部隊攻城作戰,阻敵增援,發揮了重大作用。

攻克濟南后,敵第二綏靖區司令官兼國民黨山東省政府主席王耀武化妝逃往壽光,敵副司令官牟中珩逃至高密,均被我民兵搜查俘獲。山東軍民同仇敵愾、眾志成城,到處布下天羅地網。

濟南戰役中,“打進濟南府,活捉王耀武”的戰斗口令,成為廣大軍民的自覺行動。山東解放區的人民群眾,把自己的命運與戰役的勝負緊密相連,為了解放濟南,不惜傾家蕩產積極支前,體現出一切為了前線、一切為了勝利的全局觀念和大局意識。正是由于全體軍民自覺服從戰爭大局的堅定決心和積極行動,決定了濟南守敵全軍覆滅的命運。

濟南戰役的勝利,使華北、華東兩大解放區連成一片,揭開了我軍同國民黨軍戰略決戰的序幕。濟南戰役首開我軍大城市攻堅戰的先河,為我軍在解放戰爭中相繼攻陷大城市探索和積累了寶貴的經驗。

編輯/曾振宇

進入濟南市區的人民解放軍

在濟南城垣上,我軍與國民黨守軍激戰的情景