新時代背景下吉林省特色小鎮發展現狀及創新路徑探析

孫 娜,馮志佰

(長春師范大學城市與環境科學學院,吉林長春 130032)

科技創新是新時期、新經濟背景下對特色小鎮建設提出的高標準、高要求。自2016年7月1日,住建部、國家發改委、財政部聯合發布通知決定在全國范圍開展特色小鎮培育工作以來,受各種利好政策的合力推動,到目前為止,住建部共公布了403個國家級特色小鎮。總體來看,特別是十九大以來,我國特色小鎮的發展趨勢主要有以下幾點:特色小鎮將進一步提升新型城鎮化水平;特色小鎮將進入內涵式發展時代;特色小鎮將促使多元協同發展;特色小鎮建設要更加注重產城融合;特色小鎮與互聯網大數據時代聯系更加緊密。

吉林省在特色小鎮建設方面,搶抓戰略機遇,積極爭取國家相關政策,目前已有遼源市東遼縣遼河源鎮、通化市集安市清河鎮等9個國家級特色小鎮。總體來看,吉林省特色小鎮的發展優勢主要集中于區位交通優勢、自然資源豐富、文化底蘊深厚、產業特色突出、品牌效應明顯、鄉村風情獨特等方面,但與新時代發展戰略要求存在一定的差距,特別是在創新科技方面,吉林省特色小鎮的發展對創新元素的融入還處于初級階段,創新活力較為缺乏,導致吉林省特色小鎮的發展后勁不足。因此,吉林省特色小鎮的發展急需重新審視外部環境,認清自身的短板,以科技創新為重要突破口,全面轉型升級,助推新型城鎮化的快速發展。

1 特色小鎮研究概況

1.1 理論研究

國內外關于特色小鎮的理論研究主要集中于規劃學層面及發展模式層面兩個維度展開。從國外研究來看,部分學者認為“自下而上”要比“自上而下”的城鎮發展模式效果更好,前者以小規模農業為重點,將發展勞動密集型產業與高新技術產業相融合,重點強調專門機構的重要作用,不能僅僅依靠政府的投入[1-2]。也有學者認為城鎮化水平的程度受限于二、三產業在國民經濟中所占的比重,人口城鎮化的過程和速度能有效反映城鎮化整體的發展過程和速度,居民生產生活方式的提升得益于第三產業的推廣范圍[3-4]。從國內研究來看,大部分學者認為小城鎮的建設發展必須先從規劃入手,而且要做到科學規劃、民主規劃、依法規劃,要將長遠發展目標和近期建設目標有機結合,把城鎮建設規劃、土地利用總體規劃與當地國民經濟和社會發展規劃結合起來[5-6]。從傳統經濟角度來看,主要有“蘇南模式”、“溫州模式”以及“珠三角模式”。從功能形態角度來看,主要的小城鎮發展模式有交通樞紐型、旅游服務型、工業主導型、歷史文化名鎮型等[7]。

總體來看,國內外的特色小城鎮發展研究大部分建立在經濟發展水平比較高的社會背景下,對于欠發達地區的小城鎮發展問題的探討及經驗分享比較缺乏。同時,大部分學者基于比較傳統的研究視角與研究方法,對特色小鎮的科技創新問題研究的不夠明確。

1.2 實證研究

2014年特色小鎮概念首次被提出,2016年三部委聯合發出《關于開展特色小城鎮培育工作的通知》,特色小鎮培育和發展如雨后春筍全面鋪開。但我國特色小鎮尚處于起步探索階段,2018年中國建筑設計研究院城鎮規劃院對全國403個國家特色小鎮的建設情況進行連續三年的跟蹤,提出近兩年來,我國特色小鎮培育推進過程中發展各有短板。出現了許多風險問題,推進存在困難。國內特色小鎮研究的興起與政策實踐密切相關,學者們大部分集中于研究長三角經濟圈范圍內特色小鎮實證研究,特別是對浙江模式特色小鎮的實證研究較為充分,并且重點探討特色小鎮在主導產業、生態建設、文化融合等方面建設與發展問題,而科技創新視角的實證探討較為缺乏,特別是對吉林省這樣欠發達地區特色小鎮的創新發展路徑極少被關注。

國外的特色小鎮由來已久,可以追溯到美國的硅谷、英國的劍橋鎮、法國的戛納、瑞士的達沃斯等形態各異的小鎮,但這些特色小鎮的發展都離不開產業集群的支撐[8],同時具備舒適的人居環境,深厚的歷史文化底蘊、歷史遺跡以及極具特色的城鎮建設風貌。大多數國外的特色小鎮內部集中了全球一流的院校和企業總部,這都是我國許多城市無法媲美的基礎實力和要素集聚優勢,但從創新的視角來看,國外許多特色小鎮如硅谷小鎮、格拉斯小鎮、波托菲諾小鎮等發展經驗可以為我國提供較為科學的經驗借鑒。

2 吉林省特色小鎮建設現狀

自2016年中央發布《關于開展特色小鎮培育工作的通知》以來,引起全國各省市政府積極響應,2017年3月,吉林省住建廳在《關于開展吉林省特色小鎮培育的通知》中提出“十三五”規劃期間要高水準、高標準推進特色小鎮健康有序發展[9]。同時,吉林省特色小鎮建設作為推進新型城鎮化和鄉村振興的重要抓手,目前已經進入加快發展期。

吉林省共有建制鎮429個,許多重點鎮具有獨特的區位優勢、資源稟賦及文化底蘊。自2013年以來,省委、省政府對吉林省示范特色城鎮建設做出許多重大部署,多年來培育發展了一批傳統文化、綠色生態、休閑旅游、商貿物流等各具特色的小城鎮。到2016年,第一批中國特色小鎮名單中吉林省有3個特色小鎮入選,分別是延邊州龍井市東盛涌鎮,遼源市東遼縣遼河源鎮和通化市輝南縣金川鎮。隨后,吉林省住房和城鄉建設廳公布了省級第一批特色小鎮名單,共計40個特色小鎮入圍,其中,延邊州安圖縣二道白河鎮、長春市綠園區合心鎮等6個特色小鎮入圍國家級特色小鎮。吉林省特色小鎮的建設與發展全面緊扣我省十大新興產業和三大支柱產業,力求“一鎮一業”,特色小鎮的發展全面拉開帷幕。

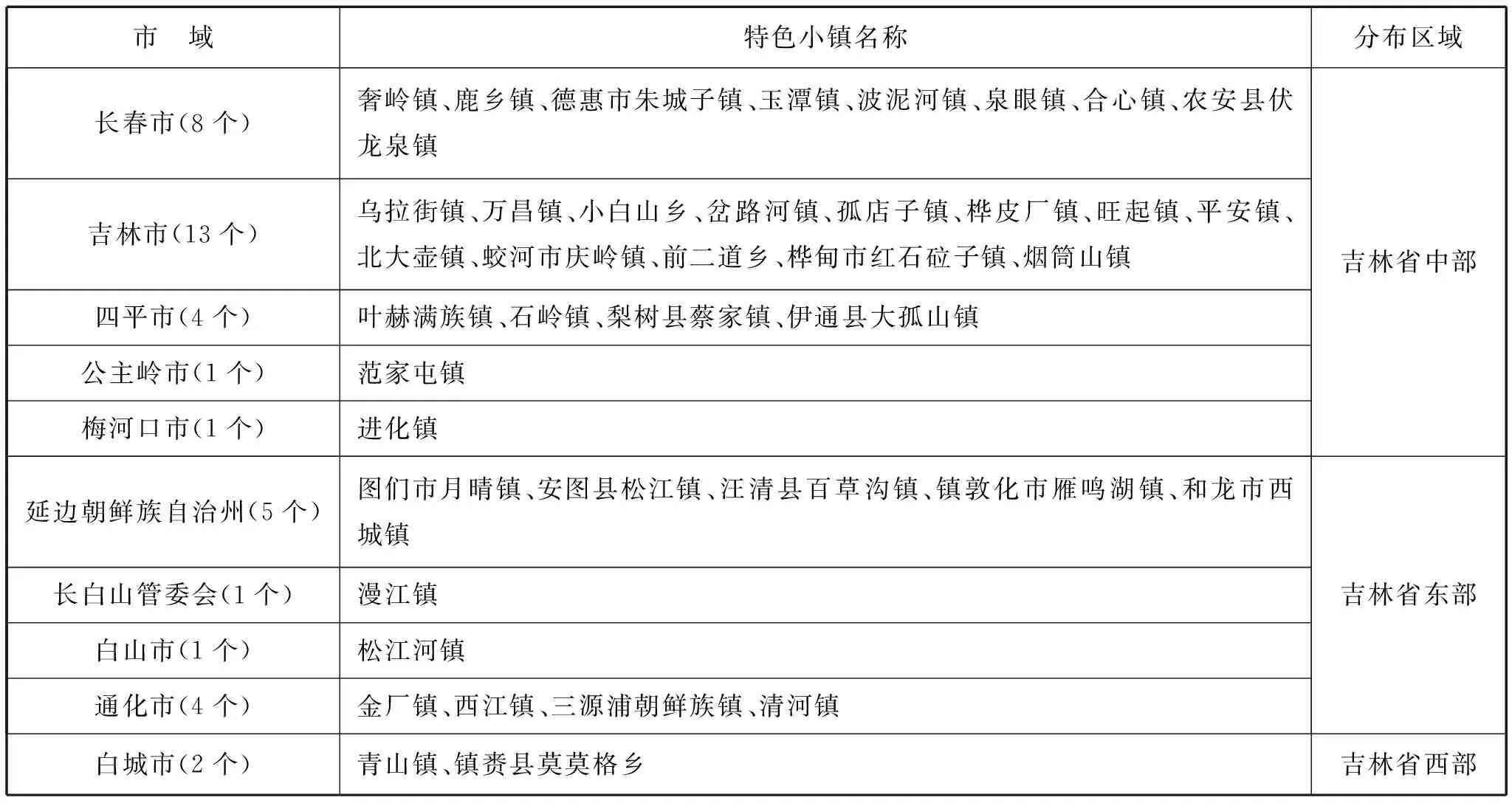

2.1 空間分布

吉林省特色小鎮的空間分布呈現較為不均衡的布局態勢。40個特色小鎮中67.5%分布于吉林省中部創新轉型核心區域,其中,長春市域范圍有鹿鄉鎮、奢嶺鎮等8個特色小鎮;吉林市域范圍有岔路河鎮、樺皮廠鎮等13個特色小鎮;四平市域范圍有葉赫滿族鎮、石嶺鎮等4個特色小鎮;梅河口市域范圍有1個進化鎮特色小鎮;公主嶺市域范圍有1個范家屯鎮特色小鎮。27.5%的特色小鎮分布于吉林省東部綠色轉型發展區域,其中,通化市域范圍有金廠鎮及集安市清河鎮等4個特色小鎮;延邊朝鮮族自治州區域范圍有圖們市月晴鎮、敦化市雁鳴湖鎮等5個特色小鎮;白山市域范圍有1個撫松縣松江河鎮特色小鎮;長白山管委會有1個漫江鎮特色小鎮。5%的特色小鎮分布于吉林省西部生態經濟區域,其中,白城市域范圍有青山鎮和鎮賚縣莫莫格鄉2個特色小鎮。通過對40個特色小鎮的空間布局關系分析發現,一方面,為加快吉林老工業基地新一輪振興發展,以省會長春為龍頭,吉林、四平、遼源等城市構成的中部創新轉型核心區擁有優越的區位交通,雄厚的產業基礎及較強的綜合經濟實力,是培育特色高端產業類型特色小鎮的重點區域。另一方面,我省東中西部的經濟發展存在較大的差距,中部綜合發展水平較高,西部區域較低,東部地區處于中間水平。因此,吉林省特色小鎮的空間分布基本上與區域經濟發展水平大致呈正相關關系。

表1 吉林省特色小鎮的分布情況

2.2 特色產業

產業是特色小鎮壯大發展的內生動力。吉林省在特色小鎮的打造與培育過程中,十分注重對小鎮的產業選擇。一方面,立足各地區自身發展特色及優勢,以農業大省、老工業基地為產業基礎;另一方面,充分彰顯東北地域特色、山水生態魅力及民俗民族文化,打造一批宜居宜游、風貌獨特的優秀特色小鎮。從吉林省40個特色小鎮的產業支撐來看,38%的特色小鎮以特色農業及農業現代化為產業支撐;23%的特色小鎮主要以生態休閑旅游為核心產業;20%的特色小鎮以裝備制造、礦產等工業為主導產業;19%的特色小鎮以民族、民俗特色文化產業為支撐。綜合來看,吉林省特色小鎮的產業選擇緊扣吉林省三大支柱產業及新興產業,力求“一鎮一業”。

2.3 文化挖掘

吉林省自古是個多民族、多部落和部族活動的地區,擁有底蘊深厚的歷史文化,生態資源十分豐富。吉林省特色小鎮在文化挖掘方面除了對關東文化、少數民族文化、田園文化等傳統文化發揚傳承以外,同時較為注重對創意文化的挖掘,如長春市綠園區合心鎮軌道交通文化特色小鎮,將軌道交通相關元素進行整合,通過街道、景觀、場址、軌道等空間環境載體,打造工業文化韻味十足的特色小鎮。

2.4 運營管理

吉林省特色小鎮運營管理主要采取政府與經營主體聯動發展模式。政府負責小鎮的空間規劃、目標定位、公共服務、基礎設施和審批服務,以市場化運行模式引進社會資本的投入建設,給投資主體一定的經營權和政策扶持力度。這種運營模式較符合吉林省各地方的現實情況,對緩解政府的財政壓力起到一定的積極作用,同時也存在一定的問題,吉林省部分特色小鎮在運營過程中由于所有權與經營權的分離,導致參與企業的短視行為,使特色小鎮建設步伐緩慢甚至止步不前。

3 吉林省特色小鎮科技創新發展存在的問題

3.1 創建模式老套

吉林省特色小鎮大都屬于特色產業型及傳統景觀風貌型,主要依托傳統資源及優勢產業創建特色小鎮,在經驗模式方面不夠代表性,可復制的經驗做法缺乏特色,特別是智能化、互聯網科技的運用極度缺乏。特色小鎮的發展在生產、生活、生態自主創新和技術運用等領域融合性不高。

3.2 產城融合不高

吉林省小城鎮多數是自發形成的傳統農業服務型行政中心,在產業結構中,以傳統農業或工業為主導產業,服務業發展滯后,高新技術產業相對缺乏,戰略新興產業缺少動力引擎,產業結構問題十分突出。這與特色小鎮的戰略要求及發展趨勢不相匹配,造成產業發展后勁不足,風險隱患大,經濟效率低等問題。吉林省特色小鎮的產業發展聚集功能和規模效益較差,并且缺乏有潛力、有基礎的重大項目支撐,地產化現象仍然風靡,產業高新技術、高端服務含金量十分有限,缺乏市場核心競爭力,產業發展較為粗放,對特色城鎮發展的支撐作用較為薄弱。

3.3 品牌效應不強

吉林省擁有得天獨厚的資源優勢及基礎雄厚的產業優勢,但在特色小鎮的打造方面,對優勢條件的挖掘并不充分。一方面,外界的認同感有待提高。吉林省在特色小鎮的對外宣傳方面力度不夠,經驗不足,使得小鎮的發展相對閉塞。另一方面,特色小鎮的發展缺乏對外合作與聯系。在“互聯網+”時代,吉林省特色小鎮的品牌影響力沒有與信息、資源、技術等要素的集聚充分結合,與外界缺乏對口合作,開放性不夠,導致吉林特色小鎮的發展品牌效應不強。

3.4 融資渠道狹窄

當前,國內大多數特色小鎮的融資渠道存在不穩定性,雖然各地能獲得國家及地方政府的相應配套政策及資金支持,也能通過一定的融資方式獲取市場化運作推動,但仍存在一定的盲目性及風險性。吉林省特色小鎮的融資模式同樣存在這樣的問題,主要采取的PPP合作模式理論上可以緩解政府財政壓力,但效果有待驗證,并且存在一定的風險隱患。因此,目前來看,吉林省特色小鎮開發建設缺乏穩定的資金流,市場開放度較低,融資渠道狹窄、方式單一,仍然是最大的障礙。

4 吉林省特色小鎮創新路徑選擇

4.1 注重產業科技創新,提升產業發展能級

強化特色小鎮產業技術創新,支持與高校院所建立科技創新平臺,圍繞重點解決企業關鍵技術問題,重點推進吉林省主導產業及戰略新興產業轉型升級。在特色小鎮內部積極自主研發特色新產品,形成以市場為主導,重大項目為支撐,“產、學、研、用”一體化的科技創新鏈條。將大專院校的科研成果與特色小鎮產業技術創新公共服務平臺互融、共享,加快提高特色小鎮產業技術創新步伐和技術水平,提升小鎮產業發展的能級。

4.2 創新特色開發運營模式,打造孵化集聚平臺

以“平臺化運作,產業鏈經營”為戰略模式,引入知名專業特色小鎮運營集團,采取特色小鎮孵化器、產業研發設計孵化器、科技創新孵化器、文化旅游孵化器、IP孵化器“五大孵化方式”,引入政府、投資開發商、建造商、金融機構、運營商及IP企業“五類合作伙伴”,運用孵化模式,導入經典特色小鎮模式,形成整套的、可復制的運營模式結構,形成從規劃設計、開發建設、投融資、運營管理、孵化器到人才培訓為一體的六大平臺體系以及特色小鎮一攬子全產業鏈全程解決方案,形成特色小鎮孵化模型為頂層設計與全要素導入以及持續的服務相結合的統一整體。

4.3 探索融資模式創新,盤活市場主體運行

圍繞“政府主導、多元投入、市場配置、社會參與”,創新特色小鎮建設的投融資機制。通過政府資金投入的引導和有效的機制與政策,運用市場化的運作模式,拓寬投融資渠道,形成政府、金融機構、社會資本和民間資金共同參與的多元化、可持續的投融資機制。發揮財政投資的引導功能,通過財政資金的先期投入、財政補助、資本金注入、信貸貼息等手段,引導民間資本通過直接參與、特許經營、BOT、BOO、BTO等方式參與到特色小鎮建設中來,達到以較少財政資金帶動更大規模社會資金投入的放大效應。編制項目建設規劃和融資規劃,整合資源,吸引社會資本進入。

4.4 統籌兼顧“多規合一”,提升空間環境品質

編制特色小鎮全域規劃,堅持規劃先行,科學編制特色小鎮全域規劃,合理確定建設規模和功能定位,統籌考慮人口分布、生產力布局、國土空間利用和生態環境保護,合理確定生產、生活、生態空間,推動城鎮發展規劃、城鄉規劃、土地利用規劃等“多規合一”,實現以規劃“定空間、定產業、定項目”。編制特色小鎮概念規劃,強化小鎮建筑風格的個性設計,落實概念設計方案和重要節點的意向效果,塑造完整、連續、有辨識性的小鎮形態風貌。編制特色小鎮控制性詳細規劃,劃分控制性詳細規劃編制單元,明確各地塊的剛性和彈性內容,實現近期建設用地范圍控制性詳細規劃全覆蓋。