白樺E-box元件的載體構建及與BplMYB46轉錄因子的互作分析

王博 王蓮萍 楊春雨 國會艷 魏繼承

(牡丹江師范學院生命科學與技術學院,牡丹江 157011)

真核生物的基因表達與調控是一系列順式作用元件(Cis-acting element)與反式作用因子(Transacting factor)相互作用的結果。順式作用元件本身不編碼蛋白,只是基因組中一些特定的區域,它們需與反式作用因子結合才能發揮其生理作用,調控基因轉錄的精確起始和轉錄效率[1]。植物在應對逆境脅迫時,反式作用因子直接或間接結合在順式作用元件上,能夠調控生長發育、形態建成、次級代謝產物的合成,增強防御體制,在應對各種生物和非生物脅迫應答中起著至關重要的調節作用[2]。

近年來,反式作用因子與順式作用元件互作的研究越來越多。有學者通過酵母單雜交以及凝膠電泳阻滯實驗發現轉錄因子NAP受到ABA的調控并直接與其靶基因SAG113啟動子上的一個特定區域進行專一性結合,SAG113與控制氣孔運動和水分缺失有關,為適當延長植物的生育期,最終提高農作物產量發揮了重大的作用[3]。劉慧春等[4]運用酵母單雜交技術發現牡丹(Paeonia suffruticosa)的抗逆轉錄因子PsDREB與順式作用元件DRE(干旱應答元件)可以特異性結合,從而提高了植株的抗逆性。Shi等[5]研究發現DOF轉錄因子可以與DOFCOREZM元件結合,在植物激素響應和逆境條件下調控植物的光合作用。劉縉等[6]運用凝膠阻滯實驗結果表明,小麥(Triticum aestivum)的TaPBFB融合蛋白能與麥谷蛋白GluD-LMWGS基因啟動子上的順式元件Prolamin-box特異結合,從而增強小麥的儲存蛋白功能,并為進一步在轉錄調控水平實現農作物的遺傳改良奠定基礎。由此可見,轉錄因子與順式作用元件的相互作用在植物的生長發育中起到非常重要的作用。

植物轉錄因子MYB(v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog)是近年來發現的與調控植物生長發育、生理代謝、細胞的形態和模式建成等生理過程有關的一類轉錄因子[7]。有學者通過研究發現通過研究發現小麥的TaMYB30-B基因可提高植株在發芽期和幼苗期的耐旱性[8]。高巍等[9]通過實驗發現GbMYB60基因的過表達可以提高棉花(Gossypium spp.)幼苗對高鹽脅迫的耐受性。Lotkowska等[10]發現擬南芥的AtMYB112受光照調節并調控花青素的積累,強光脅迫時,AtMYB112表達量增加,并能促進花青素合成過程中的關鍵因子—花青素貳的合成、降低黃酮醇的合成,從而使花青素合成積累。Campos等[11]發現番茄(Lycopersicon esculentum)中的ARS1基因有助于減少鹽脅迫下的水分蒸騰損失,可以提高番茄脅迫耐受性而不會產生產量的損失。

白樺(Betula platyphylla)別名樺木、樺樹。其木材可用于建筑,制作家具、造紙,葉可作染料或煤油,樹皮可提樺皮油、栲膠,樺樹汁液可祛痰止咳、清熱消腫[12]。由于近年來環境惡化日益嚴重,白樺的生境越來越困難,因此對于白樺的遺傳改良工作越來越迫切。前人研究發現,E-box的核心序列為CANNTG(N:A/G/C/T),參與光響應和苯丙氨酸生物合成途徑[13]。前期研究通過以轉錄因子為中心的酵母單雜交技術發現白樺的BplMYB46轉錄因子能夠與一個E-box順式作用元件(CAAATG)結合[14]。有研究顯示,E-box的核心序列中間兩個堿基可能是DNA堿基里的任意一個。在本研究中,我們將E-box順式作用元件核心序列中間的兩個堿基進行了不同的組合,設計正反引物后進行雙鏈DNA的復性并連接到pHIS2載體上,然后通過酵母單雜交技術篩選與BplMYB46轉錄因子能夠特異結合的E-box順式作用元件,確定中間的兩個任意堿基的特異性序列,從而為下一步研究BplMYB46轉錄因子與下游基因的調控及為篩選優良下游基因改良白樺遺傳性狀奠定基礎。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 菌株及載體 酵母菌Y187,含有pHIS2質粒的大腸桿菌,pGADT7-Rec2-BplMYB46質粒,均由本實驗室保存。

1.1.2 試劑 大腸桿菌DH5α感受態細胞(本實驗室制備)、TaKaRa公司產品(大連):Goldview,6×Loading Buffer,DL2000 DNA marker,rTaq 聚 合酶。EcoR I和SacI(NEB公司)、DNA純化回收試劑盒(OMEGA生物技術有限公司),質粒提取試劑盒(OMEGA生物技術有限公司)。T4連接酶試劑盒(Promega公司),卡那霉素(kan,Sigma公司),3-氨基-1,2,4-三氮唑氨三唑(3-AT,Sigma公司)。

1.1.3 藥品儲存液及培養基制備 藥品儲存液配制:(1)1.1×TE/LiAC :10×TE 1.1 mL,1 mol/L LiAC 1.1 mL,ddH2O 定 容 至 10.0 mL。(2)PEG/LiAC:50%PEG3350 8 mL,10×TE 1 mL,1 mol/L LiAC 1 mL。(3)3-AT溶液:3-AT粉末用去離子水溶解,儲存濃度為2 mol/L,抽濾滅菌,工作濃度為50 mmol/L,4℃保存。(4)卡那霉素:稱取卡那霉素1 g用無菌水定容至20 mL,用濾器過濾除菌,配制成50 mg/mL的溶液分裝在滅菌的1.5 mL離心管中,-20℃保存備用。

培養基配制:(1)LB液體(固體)培養基:10 g/L蛋白胨,10 g/L NaCl,5 g/L酵母粉,8 g/L瓊脂粉,調節pH為7.0;固體培養基另加瓊脂粉10 g/L即可。(2)YPDA液體(固體)培養基:酵母提取物10 g/L,胰蛋白胨20 g/L,葡萄糖2%(W/V),腺嘌呤0.003%(W/V)(固體培養基另加瓊脂粉20 g/L)。(3)SD/DO液體(固體)培養基:酵母氮源(無氨基酸)6.7 g/L,葡萄糖2%(W/V),相應缺陷型10×DO母液100 mL/L;固體培養基另加瓊脂粉 20 g/L即可。缺陷型氨基酸營養包括:DDO:SD/-Leu/-Trp(缺少亮氨酸和色氨酸);TDO:SD/-His/-Leu/-Trp(缺少組氨酸、亮氨酸和色氨酸)。

1.2 方法

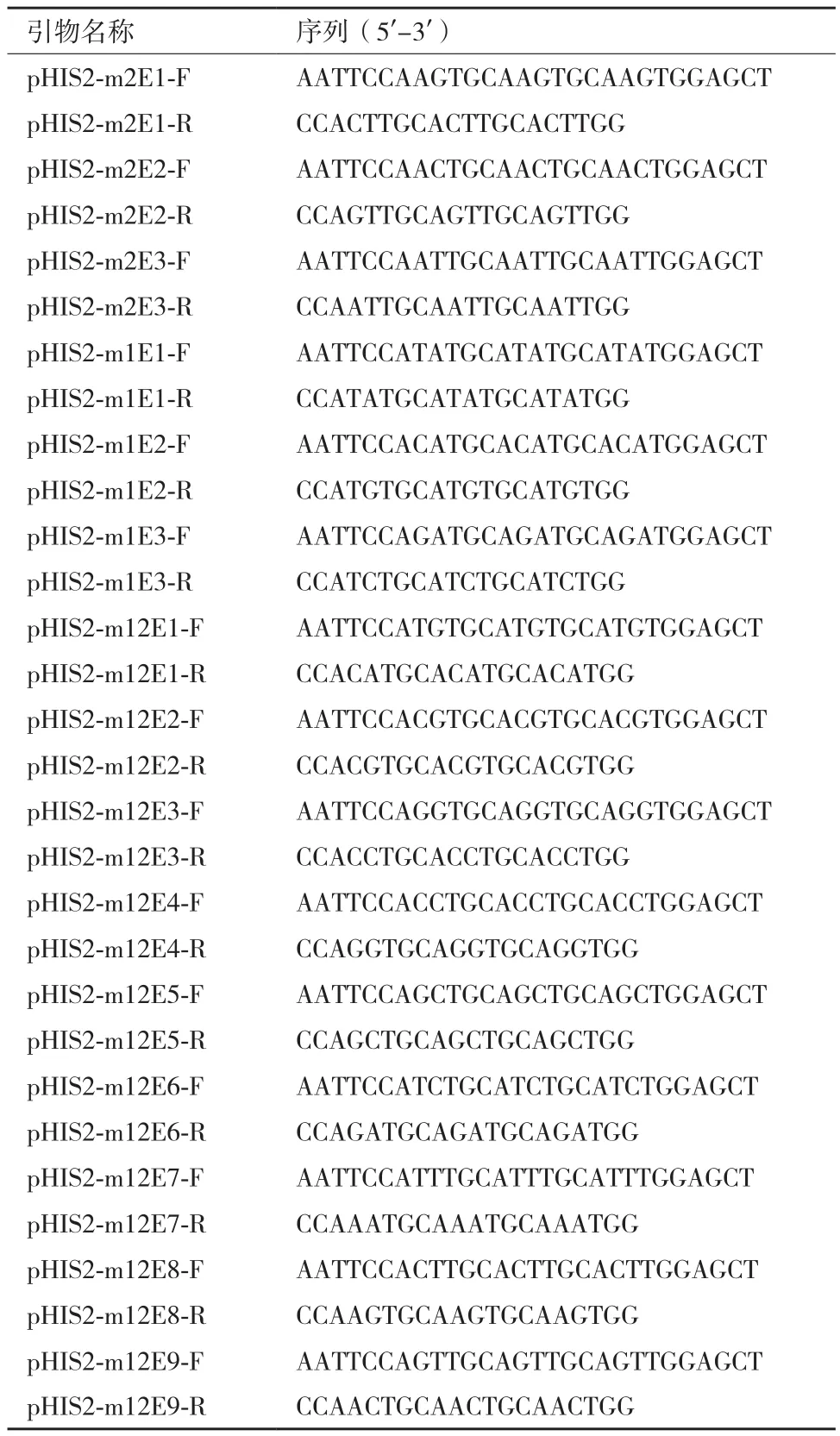

1.2.1 元件雙鏈DNA的合成 設計引物并在上下游引物的5′端分別引入核酸內切酶(EcoR I)和(SacI)的酶切位點(表1),然后將引物分別稀釋為100 μmol/L 將正反兩條引物復性成雙鏈DNA片段,反應體系,如表2所示。

反應條件 :95℃ 30s,72℃ 2 min,37℃ 2 min,25℃ 2 min。然后用滅菌水進行1/100的稀釋。

1.2.2 提取pHIS2載體質粒 挑取pHIS2的單個克隆接種于含有Kan(50 mg/L)的LB液體培養基中于37℃搖床中180 r/min過夜培養,用質粒小量提取試劑盒提取質粒后用EcoR I 和SacI進行雙酶切,并純化回收。

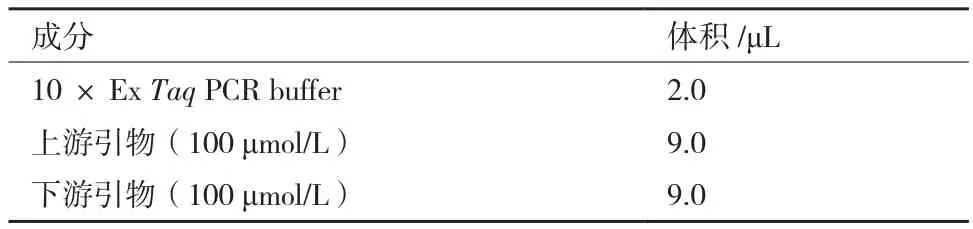

1.2.3 連接及轉化 將稀釋后的復性雙鏈DNA片段與切后的pHIS2進行連接,反應體系如表3。利用42℃熱激法將連接產物轉入大腸桿菌DH5α感受態細胞中。

表1 引物序列

表2 PCR反應體系

表3 連接反應體系

1.2.4 PCR菌液鑒定及測序 挑取大腸桿菌轉化后的單菌落到加有Kan抗生素的LB液體培養基中,在37℃條件震蕩培養6 h,培育結束后取10 μL菌液加入PCR小管中,98℃預變性10 min,冰浴2 min,離心1 min,取1 μL上清液作為模板,進行PCR鑒定,引物根據pHIS2載體上EcoR I 和SacI內切酶識別位點兩側設計,具體序列如表4。

表4 PCR擴增所需引物序列

PCR反應條件:預變性95℃,1 min;變性94℃,30 s;退火55℃,30 s;延伸72℃,30 s;反應30個循環后,后延伸72℃,5 min。對產物進行電泳檢測。照相保存。

對含有目標條帶的菌液用質粒小量提取試劑盒提取質粒,并測序,測序成功的菌種進行保存。

1.2.5 酵母轉化 (1)首先用YPDA培養基活化Y187酵母菌,然后制備酵母感受態細胞。(2)每管加入 50 μL 酵母感受態細胞、500 μL PEG/LiAc、5 μL 變性的鮭精 DNA(10 μg/μL,98℃變性 5 min)和 5 μL pGADT7-Rec2-BplMYB46質粒。(3)分別加入構建好的含有E-box順式作用元件的pHIS2載體質粒,輕柔混勻(加入5 μL pGADT7-Rec2-p53s質粒和5 μL pHIS2-p53s質粒作為陽性對照;加入5 μL pHIS2- p53s質粒和 5 μL pGADT7-Rec2-BplMYB46 質粒作為陰性對照)。(4)30℃水浴30 min,加入23 μL DMSO,混勻。(5)42℃水浴15 min,冰預冷1-2 min;14 000 r/min離心 15 s。(6)棄上清,加入 1 mLYPD Plus Medium重懸酵母細胞,30℃震蕩培養30 min;14 000 r/min離心15 s,沉淀酵母細胞。(7)棄上清,加入1 mL 無菌去離子水重懸酵母細胞。(8)取100 μL菌液分別涂布于SD/-Leu/-Trp、SD/-His/-Leu/-Trp、SD/-His/-Leu/-Trp/3-AT固體培養基中30℃培養3-4 d。

1.2.6 酵母點點驗證 ( 1)挑取在SD/-His/-Leu/-Trp/3-AT平板中生長的單菌落接種在SD/-Leu/-Trp液體培養基中,220 r/min培養16 h。(2)分別測菌液的OD值,12 000 r/min離心15 s,加入無菌水重懸菌液至OD值為2,并稀釋成1/10、1/100、1/1000在SD/-Leu/-Trp、SD/-His/-Leu/-Trp+3-AT固體培養基上進行點點復檢。

2 結果

2.1 載體酶切結果

使用EcoR I 和ScaI將pHIS2載體進行酶切,酶切電泳結果如圖1。

圖1 酶切結果

載體在酶切前是雙螺旋閉合環狀分子,酶切后變為線性分子,線性分子比環狀分子的電泳遷移速率慢,從圖1中可以看出,酶切后的質粒比酶切前的質粒遷移速率慢,表明酶切成功。

2.2 PCR鑒定結果

每個載體構建的大腸桿菌菌落各挑取3個單菌落搖菌活化,進行PCR檢測。根據pHIS2載體上EcoR I和SacI限制性內切酶識別位點的前后序列設計載體引物,進行PCR菌液檢測,以陽性菌液為模板的PCR擴增的DNA條帶要比以pHIS2空載體為模板的PCR擴增的條帶分子量大20個堿基左右。

從圖2中可以看出,泳道1-13、15-18、19、21、23-26、28-30、32-37、40、41和 43-48號 的PCR擴增條帶比對照分子量大,初步證明這些泳道對應的菌液為陽性結果,然后將其送到測序公司測序,結果發現,測序序列與已知構建的E-box元件序列具有100%的一致性,說明載體構建成功。

2.3 酵母單雜交結果

圖2 PCR鑒定結果

在前期研究中發現,白樺的BplMYB46轉錄因子能夠與E-box順式作用元件(CAAATG)結合。因此,我們將E-box順式作用元件核心序列中間的兩個堿基進行了不同的組合。從圖3中可以看出,E-box的核心序列第3個堿基為A/T/C時,酵母轉化單菌落在缺陷性培養基TDO/3AT上生長;第4個堿基為A/G/C時,酵母轉化單菌落在缺陷性培養基TDO/3AT上生長。因此本實驗結果說明,與BplMYB46轉錄因子結合的E-box順式作用元件的特異性序列為CA(A/T/C)(A/G/C)TG。

3 討論

E-box元件是R2R3型MYB轉錄因子可能作用的元件,參與光響應和苯丙氨酸生物合成途徑[13],該元件最初由Matern和Grimmig運用了足跡分析(Footprinting)和凝膠電泳阻滯實驗(EMSA)從歐芹的咖啡酰輔酶A-O-甲基轉移酶(CcoAOMT)基因啟動子中鑒出來并加以命名。前期研究發現,白樺的BpIMYB46轉錄因子能夠通過調控苯丙氨酸裂解酶(Phenylalanine ammonia-lyase,PAL)等與次生壁合成相關基因的表達增加木質素沉積和次生細胞壁厚度[15]。我們通過對BpIMYB46調控的下游基因啟動子上的順式作用元件分析發現,PAL基因啟動子上含有多個重復的E-box元件,因此推測,E-box元件可能與次生壁合成相關。在后續的實驗中,我們將利用實驗手段對PAL基因在白樺中的功能進行更深入的分析,為后續篩選優良基因改良白樺遺傳性狀奠定基礎。

圖3 酵母單雜交結果分析

4 結論

本實驗將E-box順式作用元件的雙鏈DNA復性后連接到pHIS2載體上,并利用酵母單雜交技術將E-box順式作用元件與BplMYB46轉錄因子進行結合分析,結果顯示,與BplMYB46轉錄因子特異性結合的E-box順式作用元件的DNA序列為CA(A/T/C)(A/G/C)TG。