影響農村土地流轉農民意愿的因素概述

——基于中江縣的調研

李相甫

四川農業大學法學院,四川 雅安 625014

土地流轉是一個從實踐中催生的產物,是具有土地承包經營權的農戶將土地的經營權流出,由經營者規范規模統一經營。西部省份卻是十分不發達,相當數量的地區仍處于起步階段。根據中江官方統計數據,區域內99.8%的農民依然是從事傳統糧食、經濟作物種植,農民依靠自己的土地養家糊口,附加值低,收入不高。

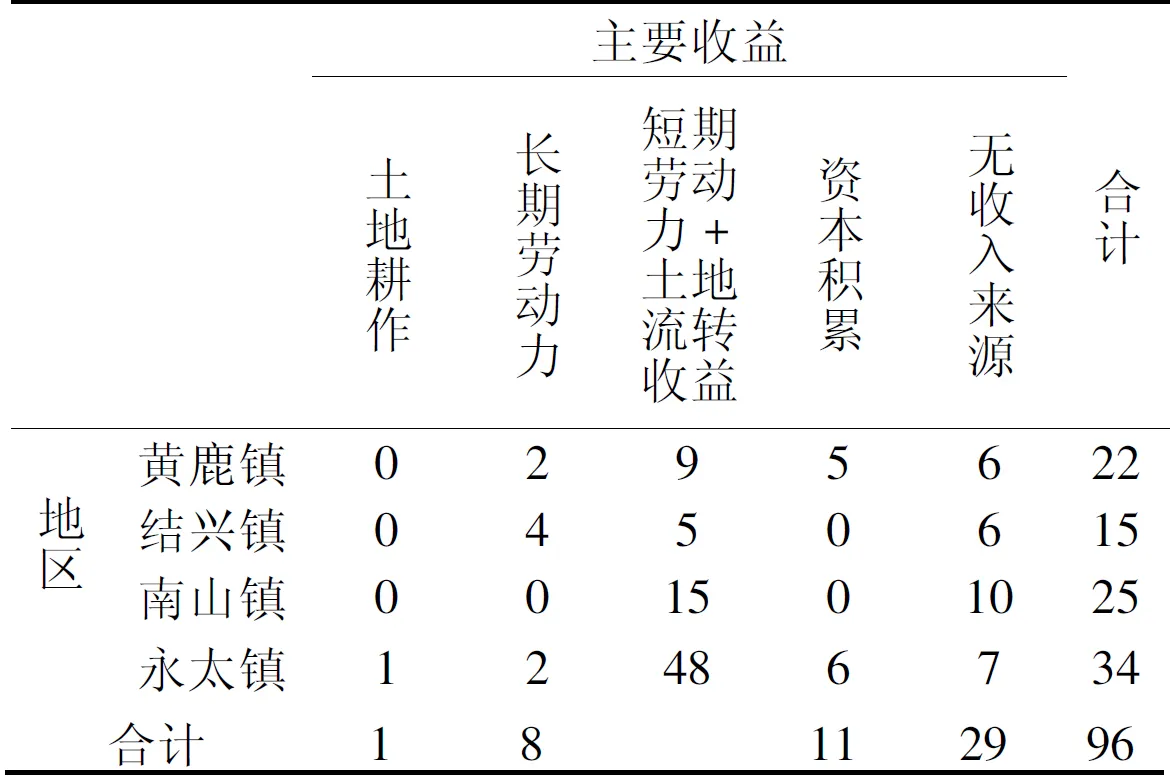

本次調查以臨近中江縣03縣道的結興鎮、永太鎮、南山鎮、黃鹿鎮為數據采集地,之所以這樣選取是因為這一帶較早開展土地流轉。具體來說,本次調查采用隨機抽樣調查法,從各鎮隨機抽取以戶為單位的家庭。共抽取250戶。運用問卷訪談法收集數據,在數據整理階段,共發放問卷201份,回收96份,回收率達47%。這個樣本得到的數據可以推論中江的土地流轉情況。

在中江縣調查區域內,93%的農民將土地全部流轉,陷入無地可種的尷尬局面。自2007年至2017年中江縣農民土地流轉形式較為單一,多以口頭承諾出借為主。直到2017年發展為具體有轉讓、互換、入股、租賃等形式。其中主要以土地經營權的租賃為主。

一、土地收益理想與現實落差大,流轉意愿呈倒退趨勢

昝劍森和原棟認為“降低對土地收益的依賴程度的關鍵,是使農民在非農產業中的工資性和收益性收入成為其收入的主要來源。”[1]在大量農村勞動力轉化為非農勞動力的背景下,橫向比較調查區域農民收入構成,發現“土地流轉收益+短期勞動收益”成為農村積累財富的主要模式。按照土地流轉制度的基本設想,農民的預期回報應當有所上漲,但是實際情況卻與理論設想相悖。這是因為在農村勞動力資源配比失衡,留守農民在市場經濟的環境下缺少競爭力,以勞動力獲取勞動性收益有限。同時,解放出的耕種勞動力又重新投入短期務工的勞動活動中,在兩者人力勞動程度幾乎相同的情況下,新的收益構成卻相較于之前“純土地”增收模式總體趨于穩定偏低,低流轉收益抑制了農民流轉土地的積極性[2]。

調查地區主要收益類型

二、農民主體地位缺失,行政“公權力”侵犯農民“私利益”

根據《中華人民共和國憲法》第十條規定“農村和城市郊區的土地,除由法律規定屬于國家所有以外,屬于集體所有”,然而實踐中,農村土地所有權權屬不明確[3],權利多為集體經濟組織所行使。其并不享有物權權利,但是在土地流轉實際運行由過程中直接控制土地所有權。同時,充當流入方與流出方“代理人”的法律角色,出現行政關系與法律關系的交織。在農民集體缺乏實現其權利的組織途徑下,其權利主體地位逐漸缺失,其權利弱化,在被自治組織支配的土地流轉中,被迫分化出個體的“私有利益”。

三、農村社保體現功能差異,土地依賴程度參差不齊

隨著城鄉統籌一體化的推進,涉及農村養老保險、新型農村合作醫療以及農民最低生活保障。但是,社會保障資源有限不能滿足基本生活需求。在農民財富累積困難的窘境下,購買社會保障占比家庭支出重,其他利益性收入并不能替代土地收益成為農村家庭養家糊口的主要來源[4],因此,即便土地收益小,土地依然是農民不愿意放棄的最根本的經濟安全保障;若社會保障制度能分擔土地本身承載的經濟價值與社會保障功能,則會對農民土地轉出意愿產生積極的正向作用[5]。在經濟基礎堅實的家庭,社會保障作為穩定的收入來源為家庭生活提供了基本的支持,而為了追求更高層次的生活需求與尋求當前生活方式的改變,農民迫切地希望在土地探索更多權能。

四、熟人社會文化根深蒂固,感性抉擇優于理性認識

由于歷史遺留問題,農村封閉治理淵源已久,為了維持和諧的群體關系,在村級事務自治時,群體意志常常凌駕于個人意志,在土地流轉中主要表現為“強制”流轉和“從眾”流轉。其次,在農村熟人社會,深受親緣和地緣影響,農民傾向于以個體形式將少部分土地流轉給與自己有親緣或地緣關系的經營者,在流轉交易中,出于“法律規避”心理,常以口頭締約替代書面協議,這種看似便利、和平的交易方式也為后來的糾紛解決埋下隱患。