發球限高令國內首秀

8月8日至15日,2018年威克多杯全國羽毛球單項錦標賽在江西省南昌市舉行。今年賽事最大特色莫過于發球,本次錦標賽是國內首次實行發球新規則的專業賽事,這也讓裁判員和運動員在發接發環節有了新的體驗,整個比賽也因為新規定的引入有了不一樣的氣氛。

雖然“1.15米限高令”早在今年3月就在世界羽聯的巡回比賽中正式試行,并在5月的世界羽聯理事會議上正式通過議案(具體高度在今年12月最終確定),但中國國內的比賽此前并未引入這項規則。經過幾個月的研究和熟悉,“限高令”終于正式來到了國內專業賽場上,本次的單項錦標賽就是與國際接軌的開始。

全新的規定需要裁判員和運動員重新學習,為此,開賽前的幾天時間,組委會就組織了多次專門的裁判員培訓和運動員教學。早在6月的全國冠軍賽上,國家級裁判員團隊就開始了科普并學習1.15米限高發球規定,他們制作了專門的教學幻燈片,國際級的專業裁判進行講解。這一次錦標賽適逢南京世錦賽剛結束,本次比賽的副裁判長侯龍虎在世錦賽有執裁經歷,因此他在南昌著重協助了發球新規推行的工作。

器材方面,錦標賽的1.15米發球視線裝置由威克多公司制造,圓形的底座與國際上現在使用的四角底座略有不同。雖然只是增加了兩個器材,但因為1.15米裝置需要和場地邊線有一定的距離,所以場地間的間隔需要加大。原來兩個場地間只需要相隔2米,但現在至少需要2.8米,實際上應以3米到3.2米最為合適,這也對未來的比賽承辦場館提出更高要求。

新的規定對于新老裁判員都是新的課題,不少裁判員都表示,頭一兩天的發球裁判真不好當。以前,發球違例通俗上集中在發球過腰、發球過手、揮拍不連續、未先擊中球托、發球腳違例等幾點上,新規下,過腰和過手都不再存在,以1.15米限高代替。雖然種類少了,但是“新手上路”需要經驗累積,甚至有裁判出現注意力完全集中在1.15米線上,而忽略了其他幾項的情況。但隨著比賽的進行,裁判員都逐漸掌握了要領。

當然,發球限高令在國際上依然是引起很多批評的話題,在國內的實行也難免會遇到問題。在新規的培訓和發球裁判實習環節上,同一個運動員在同一個位置做同一個動作的情況下,不同的裁判依然有一定的判罰認知偏差。特別是混雙比賽,男隊員發球時,女隊員有時會擋住裁判視線,原來的規定下發球裁判可以移動身軀進行觀察,但有了限高裝置后,這樣的移動顯得很不方便。雖然新規依然不能完全規避人為因素,但不少裁判覺得現在當發球裁判比以前簡單了。

值得一提的是,新規定下,運動員在擊球瞬間,羽毛球需要整個位于1.15米線以下,而不單是球托。也就是說,只要裁判員在擊球瞬間發現1.15米線以上有白色羽毛出現,就可以判發球違例。對于新規,不少地方隊的運動員和教練員并不熟悉,他們都是來到南昌才開始學習并適應的,這樣的情況也表現在了場上。

全新的規定對發球的概念和技戰術策略都有顛覆性的影響。以前,通俗上的過手違例常出現在發后場、特別是平快球中,但現在這些有威脅的球只要高度合格,就成為理論上的合法,運動員、裁判員、教練員甚至觀眾都需要適應和心理接受過程。有運動員因被發平快球而丟分時,依然會向裁判提出抗議。比賽前,不少人認為這樣的情況下高個球員會成為被判罰的重災區,但事實卻恰恰相反。高個球員會特別注意發球高度,有些球員發后場球時也會把球放低,相反,以前一些像“發網前小球沒有威脅性,所以不會被判罰”的想法會讓部分球員在發小球時不太注意高度。

由于對新規的不熟悉,有運動員在發后場時會帶著試探、懷疑、擔心或猶豫的心態,顯示出來的就是發后場后明顯的第三拍準備不足,陷入了被反擊的被動局面。新的發球規則讓大家回到了一同學習和適應的新起跑線, 有些運動員已經搶先一步,走在適應甚至合理利用新規的路上。總體來說,運動員發后場的頻率上升了,但判罰率沒有明顯上升,特別是在第二階段淘汰賽后,判罰率和投訴率都下降了。

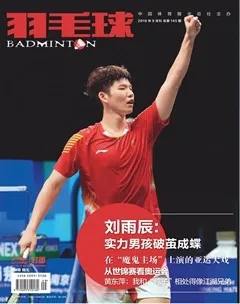

除了發球新規是最大特色,比賽本身也成為了老運動員和年輕隊員的對壘。國家一隊的成員因為比賽和訓練任務并未參加本次比賽,一眾二隊的年輕小將們便獲得了更大的施展拳腳的舞臺。單看決賽的陣容,每個單項都有“00”后球員,像白玉鵬、邸子健、王昶、周萌、劉玄炫和夏玉婷等,都是青年軍的主力隊員,他們也延續了自全國冠軍賽和亞青賽以來強大的沖擊勢頭,獲得多個獎牌。像男雙冠軍張穩/柴飚和混雙冠軍裴天軼/吳茜茜等老將也依然“老當益壯”,戰斗力十足。正因不同力量的碰撞,每次的全國賽依然充滿看點。

全國單項錦標賽冠亞軍榜:

男單:冠軍:張維伊(遼寧);亞軍:白玉鵬(江蘇)

女單:冠軍:周萌(湖南);亞軍:惠夕蕊(江蘇)

男雙:冠軍:張穩/柴飚(湖南);亞軍:邸子健/王昶(遼寧/浙江)

女雙:冠軍:夏玉婷/劉玄炫(江蘇/湖南);亞軍:姜彬彬/唐平陽(上海)

混雙:冠軍:裴天軼/吳茜茜(四川);亞軍:邸子健/劉玄炫(遼寧/湖南)