新方法:聆聽腦電交響樂

編譯 傳植

2010年,生物物理學家亞當·科恩(Adam Cohen)漫步于加利福尼亞舊金山時,接到一個意料之外的電話:“我們捕捉到信號了!”電話的另一端在5 000公里之外的馬薩諸塞州坎布里奇,是他的合作者一鏟挖到了寶藏。在實驗失敗了幾個月后,研究者終于發現了一種熒光蛋白,可以反映信號在神經元間的傳遞。

但出了件怪事。當科恩回到哈佛大學的實驗室,他發現所有實驗中的記錄都呈現出一種奇怪的趨勢。最初,蛋白修飾的神經元都在電沖動一閃而過時發出閃光。但接著,細胞就持續發光,形成了明亮的斑點。“每次記錄到一半時,信號就像發了狂一樣。”科恩說。

因此他決定和他的團隊一起進行一次實驗。“當記錄開始時,他們緊張地屏住呼吸,”科恩說,“接著實驗成功了,他們開始慶祝,繞著屋子邊跑邊跳。”

在他們興奮地慶祝時,桌上的臺燈正巧照到了顯微鏡上。“我們其實記錄下了我們的興奮。”當時科恩團隊中的一個研究生丹尼爾·霍克巴姆(Daniel Hochbaum)說。歡呼聲漸漸平息,一年后,科恩的團隊發表了研究成果——修飾哺乳動物特定神經元的熒光蛋白能夠用于實時記錄單個神經元的電沖動。他們是最先發表這一成果的研究團隊之一。

神經科學家多年來一直在嘗試記錄轉瞬即逝的神經元電信號——腦活動的主要內容。盡管電極作為可靠的電壓測量手段能測定單個神經元的活動,卻很難在神經元數量和記錄時間上有所突破。過去的20年中,科學家發現了向神經元細胞膜上植入可指示電壓的熒光蛋白的方法。在特定的顯微鏡下,細胞便顯露出它們間的對話來,或是一絲低語,或是一聲呼喊。電壓圖像還能夠同時記錄一大片神經元間的“對話”,并以某一區域的腦組織作為單位將信號進行平均化計算。這可以幫助研究者以空間尺度研究大腦的電活動,僅僅聆聽一個神經元的聲音無疑無法做到這一點,我們需要記錄的是科恩比喻的“眾人的喧鬧聲”。

過去5年中,科學家發表了大約1 000篇這一主題的論文。同時,幾個大型的資助計劃,像美國國立衛生研究院的“腦計劃(BRAIN initiative)”,加速了一些新型基因工程電壓指示器的發展。為了找到更好的方法,一些課題組甚至提出對數百萬的蛋白進行篩選的策略,希望以此來找到具有一定特性,比如具有一定亮度的發光蛋白。其中一個課題組成功地鑒定出一種指示蛋白,相比4年前研發的類似指示系統,具有兩倍的亮度。

這些蛋白不斷進步的同時,顯微鏡技術的發展也使人們得到更清楚的圖像,科學家希望以此解決神經科學最大的謎團:腦中的細胞是如何共同運作將電信號轉換為思想、行動和情感的。研究者仍然希望可以捕捉到全范圍的腦活動,并試著設計出新方法來觀察腦組織內快而深的神經沖動。如果這些技術難題被攻克,紐約市哥倫比亞大學研究神經環路功能的拉斐爾·尤斯特(Rafael Yuste)指出:“這將是革命性的。”

多種多樣的熒光

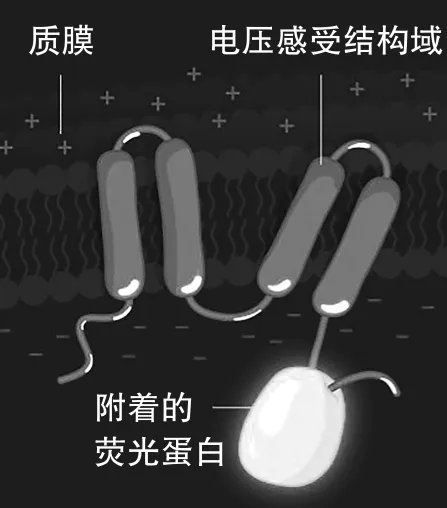

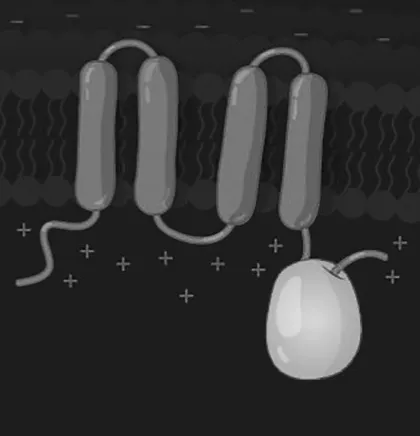

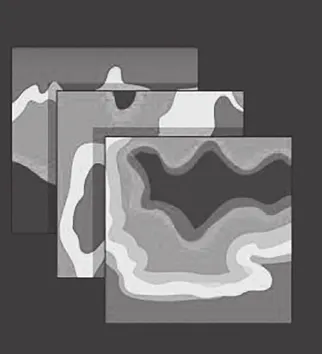

科學家如今已經建立了一些不同類型的基因編碼電壓指示器(GEVIs)。其中主要的一種(上)將電壓感受蛋白,譬如鈉離子通道的膜結合部位,與一個或多個熒光視紫紅質相融合,一個膜通道將直接改變其對電場反應的熒光特質。

電壓感受融合蛋白

基于視蛋白的電壓指示器

膜上的電位變化使GEVI改變形狀,降低附著蛋白的熒光

膜上的電位變化可以使視黃醛——視蛋白中的“光敏元件”結合一個質子,改變其熒光

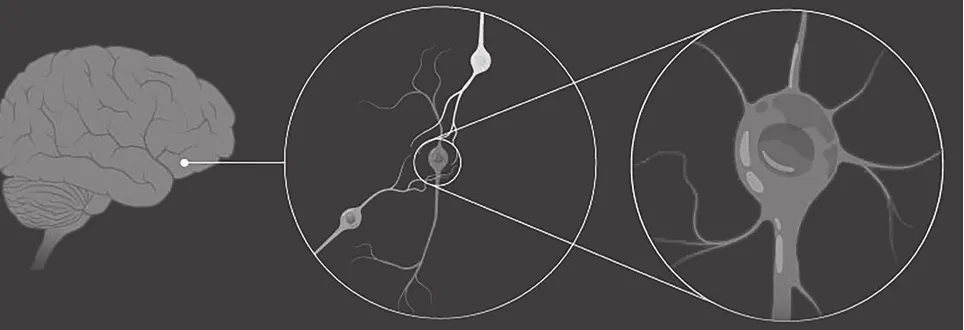

高速進程

人腦平均約含1 200億個神經元,它們無時無刻不在運作著,通過樹突等樹枝狀突起接收和發出信息。到達樹突的化學或電信號使樹突的細胞膜產生微小的電位變化,并傳至胞體。當電位的改變到達所謂的“閾值”后便不再恢復,神經元膜上將激起一個巨大的峰電位,即動作電位。這一電位將沿著神經元突起中的軸突,以每秒150米的速度傳遞至另一組樹枝狀突起。并于此通過化學或電信號將信息傳遞至周圍其他神經元的樹突。

神經元信號匯聚、分散并同步化,奏出思想、情感、行為和反應的交響曲,從害羞時的面紅耳赤,到新生兒的打嗝。但科學家聆聽這首樂曲的手段相當有限。最初于20世紀40年代,科學家用細如發絲的微小電極插入腦中,置于神經元的表面或內部,以此精確而又快速地測量到細胞膜上的電位。但這一方法的局限在于只能同時測量一個或少數幾個神經元,也只能維持有限的一段時間,畢竟電極終將破壞細胞。這正像是只給人聽交響樂團中的一個演奏者幾秒鐘的演奏,卻讓人從中領會到整首交響樂的編曲精髓所在,只能說是管窺蠡測。

成束的微電極可以同時記錄超過200個細胞的電活動,但由于這些電極被置于細胞膜外表面附近,而非細胞膜內,只能檢測到電活動中最劇烈的電位變化——動作電位。它們聽不到那些樂曲中弱音——那些微小而不引起動作電位的電位變化。但這些閾下電位變化卻至關重要,是它們的逐漸累積確定了神經元何時會產生動作電位。

為了在更小的電活動程度和更大的數量上進行測量,20世紀60年代,科學家開始設想是否可以設計一種感受器或探針,在電信號的作用下能夠發出熒光。最常用的探針是鈣指示劑,當電活動產生峰電位時,鈣離子流入神經元,而鈣指示劑在結合鈣離子后發光。但鈣離子成像這一技術僅僅能間接反映細胞電活動,并不能直接記錄細胞膜電位。同時,盡管它能記錄動作電位這種較為劇烈的電位變化,仍然對微小的膜電位變化或抑制了動作電位的電信號充耳不聞。這又如同是僅僅聽到交響樂結束后的掌聲震耳欲聾,顯然演出這一事件發生了,但演奏內容不得而知。

20世紀70年代,科學家開始研發能夠直接檢測細胞膜電位變化的染料傳感器。最初的染料必須被無差別地涂布于整個腦組織,因此所有種類的細胞都被標記了,那些同樣被標記的非神經元細胞,就使解析特定的神經元電活動變得很困難。

到了90年代,研究者開始嘗試能夠通過基因工程技術表達于特定神經元的指示器。第一個基因編碼電壓指示器(genetically encoded voltage indicator,GEVI)于1997年問世,這之后,許多研究者如法炮制,研發得到了超過20種傳感器。其中有些是通過將電壓敏感蛋白同熒光分子相結合(見上圖“多種多樣的熒光”)。當這些蛋白在檢測到電位變化后,三維結構發生變化,結合分子的熒光進而發生變化。另一種傳感器則是微生物視紫紅質的突變體,這是一種在光照條件下可使質膜電位發生變化的熒光分子。它也可以反其道而行之,在膜電位變化時,改變其熒光。

細節決定成敗

至今為止,GEVIs已成功在實驗室培養皿中的神經元細胞和從昆蟲到小鼠的許多種動物的完整大腦中,記錄了單個動作電位。這一技術最有前景之處在于它有可能實現記錄膜電位除了劇烈電位變化之外的、微小的閾下變化,以此反映出神經元細胞從周圍細胞中接收到的訊息。科恩說:“電壓成像讓人們看到體內神經元的輸入信號,這在以前如同是天方夜譚。”

在過去一年,科恩和他的同事們開發了新的GEVIs,并改善了顯微鏡技術,使同時記錄大量神經元的閾下電位變化成為可能,并在小鼠腦內進行了實驗。他的團隊同時實現了記錄同一神經元最多一周后的電活動。“確切了解實驗中記錄了哪些神經元,并長期跟蹤它們的活動,讓研究者有機會了解到神經元間的連接,”麻省理工學院的神經科學家艾德·博伊登(Ed Boyden)說,“通過這種方法,就可能將腦的結構與功能聯系起來,這是神經科學領域中的核心問題之一。”

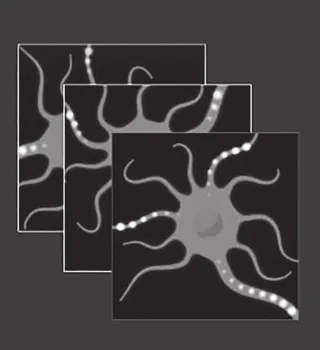

GEVIs的另一個優勢在于,它不同于電極主要從細胞胞體處記錄,而能夠從神經細胞的任意部位記錄電信號,從胞體一直到樹突末端(見下圖“直擊多尺度”)。這如同是能夠直接聽見鋼琴家左手彈奏的音符。“這是我多年來的夢想,自然我也絕非一人,”加拿大魁北克省拉瓦爾大學的神經生物學家凱特琳·托斯(Katalin Toth)說,“許多神經科學家都努力通過追蹤神經元整體的電壓變化,來研究電壓在細胞不同區域內的變化。”

伊利諾伊州芝加哥大學的神經生物學家魏巍正使用GEVIs研究不同的電輸入信號是如何在小鼠視網膜神經元內被整合的。魏巍的研究興趣涉及一類能夠對一定方向運動的視覺刺激產生強烈反應的神經元。通過觀測這些神經元不同部位膜電位的變化,她希望可以理解細胞如何處理輸入信號,以探測刺激的運動方向。

巴黎高等師范學校的神經生理學家文森特·維萊特(Vincent Villette)利用電壓傳感器研究閾下電信號的周期性波動如何影響小鼠小腦神經對肌肉活動的協調。維萊特表示:有關細胞如何協同運作,我們還知之甚少。

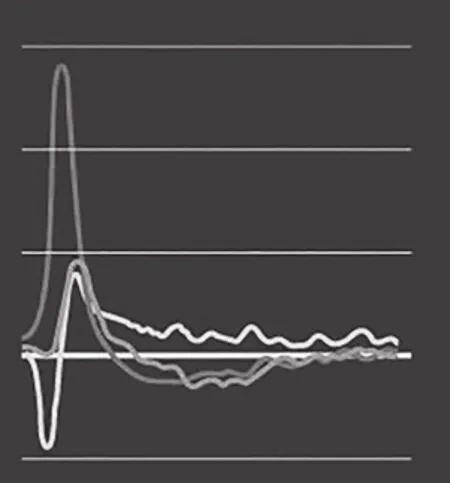

直擊多尺度

GEVIs有希望用于多種尺度上的神經元成像。GEVIs在組織中可用于同時測量許多神經元;亦可用于觀測僅由幾個神經元組成的小型細胞環路中的信號交換;還可以用于研究單個細胞中的信號傳導。現有的其他技術如鈣離子成像和電極如今都不能實現這種多尺度的成像。

組織層面探索

科學家如今可以觀測到嚙齒動物軀體感覺皮質小樣本中波狀的熒光變化

環路解剖

GEVIs可以用于追蹤果蠅腦在處理信息時,多個神經元的電反應

亞細胞觀測

用GEVIs可追蹤單個神經元上動作電位傳遞至單個樹突的過程

如果能夠直觀地讀出細胞的膜電位,那么科學家們就可以對抑制神經元活化的電信號進行研究,而不是僅僅將研究局限于激活信號上。法國馬賽港地中海神經生物學研究所的神經生物學家羅莎·柯薩特(Rosa Cossart)指出:由于鈣離子成像等方法無法記錄抑制性信號,我們并不清楚這類型號是如何影響腦活動的。

柯薩特長年以來使用電極和鈣離子成像作為實驗手段,如今她很希望試試GEVIs。她希望這些傳感器能幫助她在同一時間測量到活小鼠的多個神經元間——至少50個——高速傳遞的電位變化。“這將有利于理解一組組神經元是如何整合電信號——無論興奮性還是抑制性信號——來支持對腦發育和功能而言無比重要的活動。”

深層挑戰

過去5年中,“腦計劃”的財政資助加速了這一領域的進步,“也發展出了更好的GEVIs技術。”斯坦福大學的蛋白質工程師邁克爾·林(Michael Lin)表示。

新傳感器研發的同時,科學家還在進行對大腦中傳播的快速電信號進行精準成像的研究。挑戰在于,現如今的技術僅僅對培養皿中的細胞或腦的表面組織有效,但是“哺乳動物的腦并不是透明的,”加州大學伯克利分校的物理學家吉娜比喻道,“它看起來像豆腐。”

隨著研究的深入,研究者轉向了更有侵入性的方法,譬如去除表面的一些組織或直接向腦中刺入微內窺鏡這種微小的光學儀器。另一種非入侵性的替代方法,可以觀測1毫米內的不透明組織,稱作雙光子顯微鏡。這一技術使用更長波長、更低能量的光,能夠深穿入組織。由于雙光子顯微鏡一次只能照射并記錄一個點,捕捉圖像的速度過慢而跟不上腦中快速的電位變化。但專家們相信技術的進步將很快使人們看清GEVIs產生的信號。吉娜表示:“這絕對可行。”

如果能以各種方法來克服這些挑戰,那么無疑電壓成像將成為科學家測量腦活動的主流方法。“在一兩年內,會有大量運用電壓傳感器來研究生物現象的論文發表。”斯坦福大學的神經生物學家托馬斯·克蘭迪寧(Thomas Clandinin)指出。有些人認為這一技術甚至會替代電極,成為解決神經元如何處理和整合信息相關問題的關鍵技術。

值得一提的是,新手研究者們大多相當樂觀:波士頓哈佛醫學院的博士后研究員霍克巴姆認為,GEVIs終將成為研究細胞中不同部位對閾下信號反應的首選方案。他計劃用電壓成像研究信號是如何改變神經元間連接的,這是一個學習中的關鍵步驟。“這種可能性相當振奮人心,”霍克巴姆說,“我當初在顯微鏡下看到那耀眼的成像時,也曾興奮地繞著實驗室跳起舞來,當然后面的經驗告訴我:當實驗方法有效的時候,還是少歡呼為妙。”

資料來源 Nature