水面艦艇甲板上浪后排水問題解決方案

,,

(中國艦船研究設計中心,上海 201108)

在大風浪工況航行時,水面艦艇需要沖過海浪甚至產生埋艏現象,此時艦艇甲板尤其是艏部甲板經常會積蓄數噸海水[1-5]。傳統的艦艇艏部甲板基本上采用開敞設計,甲板周圍布置一圈欄桿,當艦艇恢復正常狀態時,海水可以迅速從艦艇兩側排出。

隨著現代海軍裝備的生命力和戰斗力日益強大,其設計理念和方法也發生重大轉變。其中隱身性能逐漸成為水面艦艇最重要的戰術技術指標之一[6-9],是艦艇現代化程度的重要標志。為了獲得良好的隱身性,在設計時對上層建筑和露天甲板采用舷墻遮蔽措施的方法已經成為隱身設計的基本手段之一,開敞甲板周圍的欄桿也逐步被舷墻所替代,在這些部位會形成“阱”結構。“阱”結構在甲板上浪時,會積蓄大量海水,同時因為舷墻的設置使海水難以快速順利排出。對整個艦艇的總體性能可能產生一些不利影響。目前我國的水面艦艇設計規范對該情況并沒有提出具體設計要求。

艦船隱身設計與甲板上浪后排水問題的解決方案需進行有效結合,以達到切合實際的現代艦船設計理念,為今后相關規范內容補充完善提供參考。

1 標準規范中的相關內容

水面艦艇積水一般包括露天甲板積水(包括上浪海水、露天雨水和甲板沖洗水等)、艦內艙底積水。露天雨水、甲板沖洗水由甲板漏水系統排至舷外,艦內艙底積水主要通過艙底水系統排至舷外。當水面艦艇設置有舷墻時,在高海情狀況下,落在露天甲板的上浪海水是通過安裝在舷墻上的排水舷口排出的。排水舷口即舷墻上的開孔,可讓從舷側進入甲板的水自由流向舷外。當舷墻在露天甲板部分形成“阱”時,在舷墻上開設的排水口,可以迅速排除甲板積水。船舶在風浪中航行作業,當甲板上浪時,如不能及時排除甲板上的積水,連續上浪沖擊會使甲板上的積水越來越多,形成自由液面,總體重量不斷增加,重心逐漸升高,致使船舶穩性明顯降低。由此可見,排水舷口的面積設置是否足夠,設置方位是否合理,在風浪中會影響到船舶的安全。對于干舷較低排水量較小的艦船受甲板上浪的影響更為嚴重。

1.1 《CCS鋼質海船入級與建造規范》中相關規定

《CCS鋼質海船入級與建造規范》[10]中明確規定:排水舷口應能迅速排出甲板積水和放盡積水,舷墻上的排水舷口面積應按照《1966年國際載重線公約》[11]1988年議定書修正案附件B附則Ⅰ第24條的要求設計。《1966年國際載重線公約》1988年議定書附件B修正案具體內容如下。

1)如果舷墻在干舷甲板和上層建筑甲板的露天部分形成阱,則應采取足夠的措施迅速排出甲板積水和放盡積水。

在上層建筑甲板上的每個阱內,最小面積應為按下式算得面積的一半:

當阱內舷墻長度(l)為20 m或小于20 m時,A=0.7 + 0.035lm2;當l超過20 m時,A=0.07lm2。在任何情況下,l值都不應大于0.7 L。

如果舷墻平均高度大于1.2 m,則所需面積對每0.1 m高度差,按每米阱長增加0.004 m2。如果舷墻平均高度小于0.9 m,則所需面積對每0.1 m高度差,按每米阱長減少0.004 m2設計。

2)排水舷口的下邊緣應盡可能接近甲板。所需排水舷口面積的2/3應分布在阱內最接近舷弧最低點的1/2長度范圍內。所需排水舷口面積的1/3應沿剩下的阱長平均分布。在舷弧為零或舷弧很小的露天干舷甲板或露天上層建筑甲板上,排水舷口面積應沿阱長平均分布。

3)舷墻上所有排水舷口,應使用間距約為230 mm的欄桿或鐵條保護。如排水舷口設有蓋板,則應有足夠空隙以防堵塞。鉸鏈的銷子或軸承應采用耐腐蝕材料。蓋板不應裝設鎖緊裝置。

1.2 《艦艇裝置和系統》中相關規定

蘇聯《艦艇裝置和系統》設計規范:有舷墻的艦艇,當強烈波浪時,落到上甲板上的水是通過安裝在舷墻上的舷部排水孔(露天排水孔)排出。露天排水孔的總面積不小于上甲板舷墻面積的10%,而艏樓甲板不小于5%。當防護放射性沾染的水幕防護系統工作時,在上甲板和艏樓甲板上積聚大量的水。為了快速將這些水排出舷外,在上甲板上安裝尺寸大的槽型可拆排水孔,以便將沾染的水直接從上甲板排到舷外。也可避免內部艙室被沾染。

1.3 規范內容分析

根據各標準規范的內容,民船設計規范關于排出因為舷墻而引起的上浪積水問題,有比較明確且操作性很強的詳細要求,蘇聯的艦船設計規范雖然內容較為簡單寬泛,但仍有明確的設計要求,同時也可以量化計算。

2 排水舷口設置實例分析

國內某型水面艦艇,其總體布置實際情況:船體采用長橋樓設計,艏部設置舷墻,為典型“阱”結構。該處舷墻長度為21 m,舷墻高度為1 m,甲板面積約為140 m2,在大風浪高速航行時統計出的實際上浪頻率大約為20 次/h。所需要設置排水舷口的最小面積,應按照保證每次上浪后的水量能在下一次上浪前及時排除的原則設計。

GJB4000-2000《艦船通用規范》[12]關于設置舷墻引起甲板上浪后積水排出的內容并無明確的描述。在實船設計上參考了甲板漏水口的設計排水流速,并結合實際上浪水量和上浪頻率預報的數據,最終估算出在舷墻上開設排水舷口的面積約為1.0 m2。

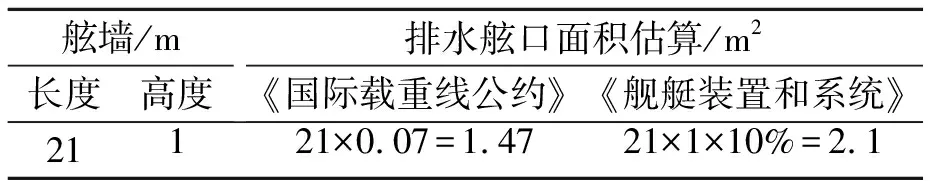

分別按照《1966年國際載重線公約》和《艦艇裝置和系統》的方法進行計算,具體計算內容見表1。

表1 各計算方法的排水舷口面積取值

由表1可知,按照《1966年國際載重線公約》和《艦艇裝置和系統》計算,需要設置的排水舷口面積分別為1.47 m2和2.1 m2,兩種結果均大于1.0 m2,滿足實際使用需求。但從實際效果來說,顯然是開口面積越大,排水效果更好。但艦船的使命任務與一般民船存在很大差異,在設計時還要考慮艦艇的隱身性。開口越大其隱身效果必然越差,且《1966年國際載重線公約》中也明確該公約適用的船舶種類中“不包含軍船在內”。

為充分融合排水效果和隱身性能,排水舷口位置應盡量按照長條形狀均勻布置在舷墻的底部最低處,并仍然需要考慮艦船的隱身性能。可以借鑒法國海軍的“阿基坦”級護衛艦排水舷口(見圖1)的隱身性設計,舷墻外部舷口位置處理成與艦艇該部位線型一致的遮蔽結構。

圖1 法國海軍的“阿基坦”級護衛艦排水舷口

3 結論

搜集整理了國內主要的民船和國外艦艇設計規范中對甲板上浪的主要規定和設計要求等內容。設計人員在設計時對排水舷口的設置無據可依,只能采取估算或者參考民船的設計規范,致使設計出的方案可能達不到最優的設計效果。通過水面艦艇甲板上浪后排水問題解決方案探討,提出舷墻遮蔽的水面艦船開設排水舷口的相關建議,為今后相關規范內容補充完善提供參考。