企業公關的倫理實踐及決策框架:德治與術治*

■ 滕姍姍

一、企業公共關系現狀:意識缺乏與倫理窘境

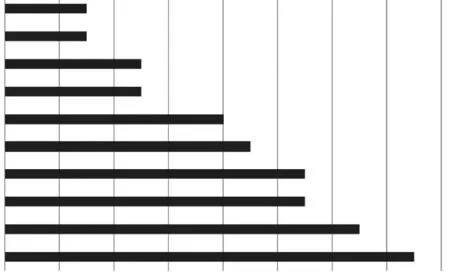

3·15晚會是中國中央電視臺聯合國家政府部門主辦并且直播的大型公益晚會,旨在通過對某些行業或企業的非倫理行為進行曝光,以維護消費者權益、實現市場健康穩定發展①。本文梳理了2009~2018年3·15晚會曝光的相關企業行為及其公關回應,以了解近十年以來企業危機公關與公關倫理的發展、演變。首先,針對晚會曝光的企業及其行為——就曝光數量分析,據3·15晚會官方網站不完全統計②,2009~2018年晚會共曝光了86起有關具體企業/行業的非倫理案例,其中國內企業超過100家,國外企業超過20家;就曝光領域分析,涉及行業主要包含醫療美容保健領域(15起,17.44%),互聯網隱私安全領域(13起,15.12%)、食品安全領域(11起,12.79%),以及車輛購買與維修領域、科技產品質量領域、金融機構風險領域等(見圖1),曝光領域趨于多樣化,由原來關注于醫療美容保健與食品安全問題逐漸發展至對互聯網安全問題、日用品消費問題、運營商隱私問題等全領域、多層次的監督;就曝光對象分析,曝光對象趨于明確化,由原先僅指出某行業的非倫理現象,發展至現今直接披露具體企業的非倫理行為,具有更強的針對性與沖擊性。

其次,針對企業采取的公關回應進行數量分析,在86起曝光案例中約有37起案例的超過50家相關企業主動或被動地做出正面回應,其回應/曝光比逐年穩健上升;就回應速度分析,做出正面回應的企業大多迅速及時,約50%的企業能夠在3月15日當晚做出回應,約90%的企業能夠在3·15晚會曝光之后的24小時內做出回應;就回應渠道分析,企業回應方式從原先被迫回應傳統媒體采訪,到借助官方微博、微信與網站主動發聲,再發展至目前綜合運用傳統媒體與新媒體,而官方網頁與微博仍然是企業主動回應曝光時選擇的主要平臺(超過70%的企業在主動回應時采取微博與官網發布聲明)。由此可見,企業對危機公關的重視程度在不斷提升,越來越多的企業開始運用公共關系以解決企業經營過程職中出現的危機事件,并借此挽回企業聲譽、重塑企業形象。

圖1 3·15晚會曝光行業領域匯總

雖然企業開始逐漸重視公共關系并借此緩解企業危機,但不同企業對公共關系的理解程度與實踐水平卻大相徑庭。首先,對于曝光事件的公關回應能夠直接體現企業是否存在公關意識,86起事件中涉及的超過100家企業中,僅有37起事件的約51家相關企業做出正面回應,所占比例不到50%,從側面上反映出企業的危機公關意識仍存在不足;其次,在這51家企業的公關回應中,僅有約9家(占比17.65%)企業在首次回應中直接承認曝光問題,約21家(41.18%)企業選擇回避面對,而在剩余21家(41.18%)否認曝光問題的企業中,則僅有“無印良品”出具相關證明,由此可見“事實真相”作為企業公共關系的底線倫理并沒有得到較好履行;再次,在51家企業的公關回應中,約18家(占比35.29%)企業在首次回應中存在態度傲慢、敷衍回應、推卸責任等現象,其中僅有個別企業在后續回應中轉變態度,企圖扭轉與利益相關者關系的發展頹勢,由此體現“重建信任”作為公共關系的倫理追求同樣沒有得到理想實踐。綜上所述,在當下社會主義市場經濟背景下,企業在公共關系運用,尤其是公關倫理實踐層面面臨著嚴峻的挑戰。

二、企業公關倫理實踐:事實傳播與價值建構

在當下這個傳媒高度發達的信息化社會,“公共關系”已成為被人們廣泛熟知的詞匯③和被企業普遍運用的傳播手段。3·15晚會后企業的公關回應證明,由于企業需要與股東、員工、消費者、政府和媒體等多方利益相關者打交道,而其中每一方都有自己的期望與要求,因此尤其容易出現沖突與矛盾。正因如此,倫理問題廣泛存在于企業公關活動之中,而針對企業公關倫理實踐的研究卻尚未形成完整體系。

1.企業公關倫理實踐的內涵界定

企業倫理領域。在國外相關文獻中,企業倫理指為道德上合理的行為提供各種指南的規則、標準、規范與原則,遵循這些道德規范的行為屬于倫理行為,而違背這些道德規范的行為則屬于非倫理行為④。企業非倫理行為往往在道德上不為社會大眾所接受與認可⑤,同時會對股東、員工、消費者等利益相關者造成危害⑥。而國內相關研究則指出,企業行為應當始終遵循與利益相關者關系相一致的善惡價值取向及行為規范要求,違背這些規范的行為即非倫理行為,企業非倫理行為強調對其利益相關者造成實際損害⑦。由此可見,對于利益相關者關系的遵循或違背,構成了判斷企業實踐倫理性的必要條件。

在企業公關領域,企業公共關系在某種意義上是企業與其利益相關者之間在“事實層面”與“價值層面”的對話,強調公共關系實際上既反映了組織與公眾之間事實層面的權利關系與利益關系,又反映了組織與公眾之間的各種價值關系⑧。企業公共關系在“事實”層面表現為信息傳播與利益互惠,在“價值”層面表現為信任生產與意義分享⑨,對事實真相的傳播與對和諧關系的追求構成了企業公關實踐的基本倫理要求。由此可見,“事實”與“價值”實際上整體構建了企業公關實踐的倫理框架。綜上所述,所謂“企業公關倫理實踐”,是指企業在公共關系的動機、過程與結果中,一方面堅持了傳播事實真相的基本底線,另一方面遵循了與實現相關者利益的價值追求。

2.企業公關倫理實踐的類型劃分

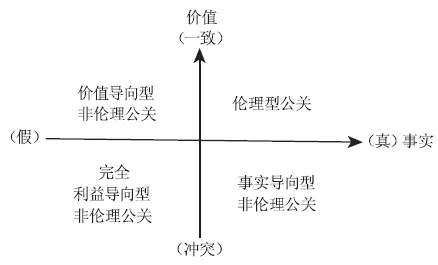

“事實”與“價值”構成了企業公關倫理實踐的基本框架與判斷標準,由此,本文構建“事實—價值”二維坐標系,對企業公關實踐的倫理屬性進行類別劃分(如圖2),橫軸表示“事實”維度,分為真與假,反映企業公關實踐是否傳播了事實真相;縱軸表示“價值”維度,分為價值沖突與價值一致,反映企業公關實踐是否維護了相關者利益。“事實”與“價值”將坐標系劃分為四個象限。

第Ⅰ象限,企業倫理型公關行為:企業公關實踐在事實取向上符合事實真相,在價值取向上與相關者利益一致,其作為最為理想的公關倫理實踐模式有利于實現企業發展與社會和諧。2012年3·15晚會曝光“家樂福”返包白條雞冒充鮮柴雞,當晚22點25分,家樂福通過官微聲明稱對曝光問題高度重視并已展開調查,同時向消費者道歉;次日在主流媒體采訪中,家樂福鄭州花園店負責人承認存在欺詐銷售并已停業整頓,家樂福中國食品安全總監承認企業監管問題并向消費者道歉;17日,家樂福通過官微聲明已下架花園店所有問題產品,并推出多項整改措施;同時召開媒體見面會,表示愿意退貨及賠償,并指出將組織培訓、加強考核等。總體而言,家樂福在此次危機公關中承認了事實真相,并嘗試減少相關者既有損失與保障相關者未來利益,基本符合企業公關倫理要求。而在上述提及的51家回應企業中,僅有8家(13.73%)企業基本實現公關倫理實踐,企業公關倫理發展形勢嚴峻。

圖2 企業公關行為的倫理劃分

第Ⅱ象限,企業價值導向型非倫理公關:企業公關實踐在價值取向上與相關者利益一致,但在事實取向上不符合事實真相,具體可以表現為回避事實與轉移矛盾但卻進行道歉或承擔責任。2014年3·15晚會曝光“中國電信”為垃圾短信提供渠道便利賺取暴利,2015年3·15晚會曝光“中國聯通”為詐騙電話提供虛假主叫服務,運營商回避事實而以“重視曝光內容、已成立調查小組、加強技術支持”等說辭進行回應;2013年3·15晚會中“大眾汽車”DSG雙離合自動變速器被曝存在安全隱患,大眾公關部總監將其歸咎于軟件升級問題,卻為用戶帶來的不便進行道歉,并采取強制召回措施。兩組案例中企業或回避事實或轉移問題,但均表達歉意并承擔相應責任,屬于價值導向型非倫理公關。而在上述提及的51家回應企業中,約13家(25.49%)企業表現“回避事實”,約11家(21.57%)企業表現為“轉移矛盾”,共24家(47.06%)企業在危機公關中出現純事實取向失范問題。

第Ⅲ象限,企業完全利益導向型非倫理公關:企業公關實踐在事實取向上違背事實真相,在價值取向上違背相關者利益。即企業在公關實踐中僅考慮自身利益,不僅欺騙公眾,而且忽視關系維護,具體可以表現為拒絕回應、簡單否認與惡意推卸等形式。2012年3·15晚會曝光“麥當勞”北京三里屯店銷售過期食品,當晚門店即否認曝光事件,其公關高級經理則指出公司有發言人制度,因此一問三不知且拒絕媒體采訪;2014年3·15晚會曝光“面包新語”使用過期食品原料,面包新語將責任推卸給廣琪貿易公司并否認購買過該公司原料;大唐電信高鴻股份則被曝泄露個人隱私、植入惡意程序,該公司否認并將矛頭轉向百度與360,企圖推卸責任、轉移矛盾。在上述提及的51家回應企業中,約4家(7.84%)出現拒絕回應問題,約13家(25.49%)出現簡單否認問題,約7家(13.73%)出現惡意推卸問題,其中超過5家企業同時出現了上述兩種甚至三種非倫理公關回應,共約16家(31.37%)企業在危機公關中出現事實、價值取向雙失范問題。

第Ⅳ象限,企業事實導向型非倫理公關:企業公關行為在事實取向上符合事實真相,但在價值取向與利益相關者利益不一致。即企業公關向公眾傳遞了真相,但在價值層面未能承擔起相應責任或處理好與利益相關者的關系,主要表現為敷衍回應。如2012年3·15晚會曝光汕頭某工場回收垃圾制造有毒玩具,工廠回應將會嚴格查處相關瀆職人員,而并沒有對消費者與其他利益相關者進行道歉或補償;2017年3·15晚會中“無印良品”被曝銷售核污染區食品,雖無印良品出具相關資料證明曝光現象并不存在,但其高姿態讓社會大眾無法接受。而在上述提及的51家回應企業中,共3家(5.88%)企業出現純價值取向失范問題。

綜上所述,在51家回應企業中,僅有8家企業實現了基本的倫理公關實踐,占總體的15.69%;24家(47.06%)企業出現單純事實取向失范問題;3家(5.88%)企業出現單純價值取向失范問題;而16家(31.37%)企業則出現事實與價值取向雙失范問題。由此可見,目前我國企業公關倫理實踐形勢嚴峻,一方面公關意識不足,無法妥善運用公共關系處理企業危機;另一方面,過分強調“價值”層面的關系維護,而忽略了“事實”層面的真相傳播,重“價值”輕“事實”易使得公共關系淪為企業處理危機的工具,從而無法實現其真正意義。企業公關實踐中非倫理形態的復雜性與多樣性,決定其不僅會對以品牌資產為核心的企業自身造成嚴重的品牌傷害,而且可能影響整個行業乃至社會經濟的健康發展,對股東、員工、消費者、政府、媒體等利益相關者造成不良影響,嚴重阻礙企業公關倫理秩序的構建。

三、企業公關倫理決策:道德追求與策略取向

“在事實層面傳遞真相”與“在價值層面重建信任”,構成了企業公關倫理實踐的核心追求。為實現企業公關倫理實踐對“事實”與“價值”的統一,應該建構企業公關倫理決策對“道德”與“策略”的平衡。單純追求“道德”的公關決策雖然嘗試傳遞真相與重建信任,但往往由于缺乏策略而使公關效果無法達到預期,導致公關效率偏低;一味追求“策略”的公關決策則可能出現事實回避或價值忽視,進而導致企業公關倫理的失范。公關決策對“德治追求”與“術治取向”的平衡,決定并影響著企業公關倫理實踐的事實傳播與價值構建。

1.道德與德治公關

在企業公關決策中,“德治公關”是指以追求倫理道德為主要目標的,與事實真相和價值標準一致的企業公關決策模式,強調以道德至上、以倫理為綱,其最終目的是必須實現“企業—組織—環境”之間的和諧關系和社會整體福利的不斷增長。以“德治公關”為追求的企業公關決策容易沉浸于道德至上主義之中,一方面無法滿足公關實踐的傳播與公關效果的擴散;另一方面則可能會導致企業在公益公關的重擔之下失去可持續發展的經濟基礎。

2.策略與術治公關

在企業公關決策中,“術治公關”是指以追求經濟利益為主要目標的,可能違背事實真相或價值標準的企業公關決策模式,強調金錢至上、利益為綱,其根本目的在于通過系列技巧及手段為企業及個人謀求經濟利益。而以“術治公關”為取向的企業公關決策在企業利潤與個人利益的驅使之下容易采取非倫理行為,對社會和企業的長遠發展造成無法挽回的損失。

“德治公關”與“術治公關”體現了企業公共關系不同的倫理追求與決策模式——“德治公關”強調企業公關決策對倫理道德和社會福利的單純追求,而“術治公關”則突出企業公關決策對經濟利益和自身獲益的局限關注。在不同倫理追求的指導下,企業公共關系將面臨不同的倫理決策與倫理實踐,進而產生不同的倫理效果。

3.德治與術治的平衡

“德治”與”術治”的價值取向矛盾,是企業公關決策的基本矛盾,也是決定企業公關實踐是否能夠實現“事實”與“價值”兼具的理想狀態的關鍵因素。對3·15晚會曝光后企業公關回應的倫理性分析,揭示了目前企業公關決策往往難以在“德治”與“術治”中尋得平衡而使其陷入公關實踐的倫理困境。

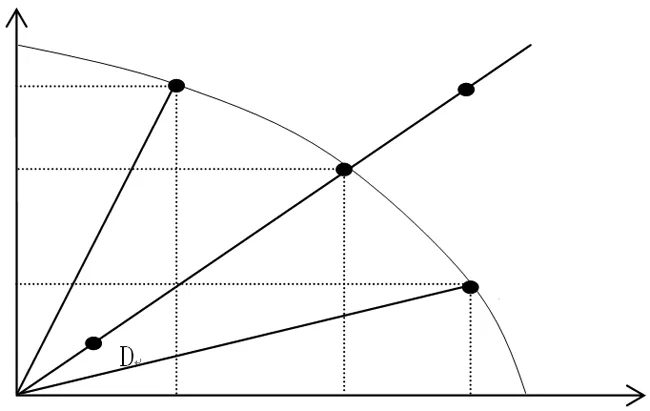

本文就企業公關決策關于“德治”與“術治”的價值取向矛盾,將“道德”與“策略”置于企業公關倫理決策的兩端,構建二維坐標,如圖3所示:其中橫軸代表策略取向,縱軸代表道德追求,X1點、Y1點分別代表在特定公關投入水平之下企業對公關決策所提供的最大策略投入與道德投入,由此形成的線條(圖中曲線,根據邊際轉換率遞增,曲線向外凸出)為公關投入曲線。

圖3 企業公關決策的策略取向與道德追求

在圖3中,A到E分別代表了企業公關決策的五種不同狀態——A狀態對道德的追求程度較高、對策略的重視程度較低,屬以“德治追求”為指導的公關決策,具體表現為企業將大部分經營收入投入到公關行為中,僅留下小部分用以維持企業生產。由于企業的逐利本質及資金對于企業擴大再生產的必要性,企業往往無力承擔如此龐大的公關開支,因此除具官方背景和公益性質的企業,一般企業并不可能長時間維持。與之相反,C代表以“術治取向”為指導的公關決策,表現為企業一味追求經濟效益而忽視對倫理道德的建設,雖然在短期內可能為企業帶來收益,但長遠來看對企業自身和社會發展將會造成無法挽回的損害。例如2017年3·15晚會曝光耐克氣墊門虛假宣傳事件,耐克在3月15日當晚與3月16日連發聲明表示道歉并承諾全額賠償,然而其較高的姿態與對三倍賠償問題的反對招致消費者更進一步的討伐,忽視消費者情緒與訴求的策略式的公關回應并無法實現危機平息,因此耐克不得不在3月17日承諾三倍賠償,然而輿論逐漸平息后消費者的消極品牌態度卻依舊延續。由此可見,上述兩者均會導致企業公關實踐的倫理失衡。

D、B、E所反映的公關倫理決策則較為中和,兼顧了企業公關行為的倫理標準與策略選擇。此時的企業公關決策一方面以倫理道德為追求,堅持企業公關的道德標準和倫理規范;另一方面則以經濟效益為目標,力求實現企業持續發展。道德與策略的平衡,有利于企業兼顧倫理責任與經濟效益,從而實現企業公關效果最優化和社會福利最大化。其中,受到公關投入的限制,D是對公關資源的浪費,E則是目前企業公關決策所無法實現的、更為理想的倫理決策。2011年雙匯關于“瘦肉精”問題的回應在企業危機公關中屬于相對符合倫理道德的成功案例。在危機公關不甚發達的2011年,雙匯在被曝光次日便查明真相、公開承認并誠摯道歉;17日雙匯免職相關高層管理人員并全面收回問題產品;此后召開萬人全國經銷商會議二度致歉,并將3月15日設立為“雙匯食品安全日”。此外,區域經理大吃火腿腸、引入第三方監督機構檢測質量、全面銷毀問題豬肉、調整經營方式等舉措,慢慢幫助雙匯重回市場領導地位。由此可見,道德與策略是企業公關倫理實踐的兩大必要條件,只有實現兩者的平衡統一,才有機會力挽狂瀾,在企業危機中尋找出路。

不同的企業公關倫理決策奉行不同的公關倫理標準,進而使企業公關效果大相徑庭。分析圖3可以發現:以OB為對角線的矩形的面積明顯大于以OA、OC為對角線的矩形的面積,即,或是受到較低策略取向及較高道德追求的制約,或是由于較高策略取向及較低道德追求的縱容,企業公關決策在A點與C點均無法實現公關效果最大化。當且僅當企業公關決策的倫理狀態處于B點,即實現了道德與策略的平衡統一時,才能夠真正實現企業經濟效益和社會效益的共同發展,達到最佳企業公關效果。

四、企業公關管理主體:公關決策與倫理實踐

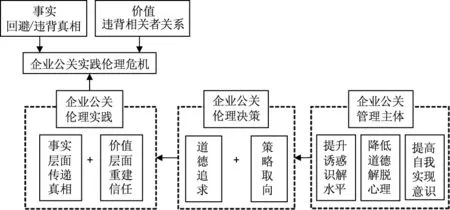

公關決策對“德治追求”與“術治取向”的平衡是企業公關實踐實現“事實傳播”與“價值共享”的關鍵。而企業公關管理主體作為企業公關實踐倫理性選擇的重要主體,其不同倫理意識與倫理取向決定了企業公關的差異導向,其對企業公關的參與程度與扮演角色也決定了企業公關的不同效果。上述51家回應企業中,有惠普、雙匯、家樂福等12家企業的總裁或高層領導在企業危機公關中扮演了重要角色,占比23.53%;其中約5家企業在一開始就實現了事實、價值兼備的倫理公關,約3家企業在管理者參與之后實現了公關倫理的提升,由此可見企業公關管理主體在企業公關決策中舉足輕重的地位與作用。本文嘗試從企業公關決策者的三大心理因素:誘惑識解水平、道德解脫心理與自我實現意識,探討如何建構“德治”與“術治”融合統一的企業公關倫理決策,進而實現符合“事實”與“價值”的企業公關倫理實踐(如圖4)。

圖4 企業公關倫理實踐框架

1.心理距離與誘惑識解水平

倫理誘惑(moral temptation)是指行為者在面對倫理決策時,由于意志力較為薄弱而屈從于誘惑,或是被誘惑蒙蔽了倫理理性,從而未能成功將倫理意識轉換成倫理行為,最后導致個體倫理淪陷。倫理誘惑通常表現在跨期選擇沖突及多重利益相關者沖突中,而公共關系則是典型的涉及多重利益相關者的跨期決策。

面對倫理誘惑現象,識解水平理論(construal Level theory)提供了有效解釋機制。識解水平是指個體對于同一認知客體可能存在不同抽象水平的心理表征,高水平識解表現為個體對事件概括性、抽象性的表征與結構化、去情景化的認知,低水平識解則關注事件具體、細節的表征與非結構化、情景化的認知。根據識解水平理論,高識解水平的公關管理主體傾向于采用抽象的思維認知問題,同時更能意識到行為的長遠意義和戰略影響,從而避免采取非倫理行為;而低識解水平的管理主體在面對倫理誘惑時,誘惑本身會被表征為一種工具性的實質收益,低成本、強影響和高效益迷惑了公關管理主體,導致其產生非倫理決策。

因此,提升企業公關管理主體對倫理誘惑的識解水平,需要培養其對待心理距離正確的認知及判斷——首先,保持對待公關實踐效果更長遠的眼光,認識到現在的公關實踐可能對未來產生的影響,不局限于短期利益;其次,在決策時不應只考慮與自己緊密聯系的利益相關者,而應充分兼顧主次關系,實現“企業—社會—環境”的和諧發展;再次,公關實踐的影響不局限于一個地區或國家,當企業是跨國企業時,要尤其注意各國倫理文化,公關效果會傳染與蔓延,不要妄圖封鎖影響的擴散;最后,對公關實踐可能產生的后果進行合理預期,不能因非倫理行為被揭發的可能性小就肆意采取非倫理決策;與此同時,公關管理主體還需避免由于忽略細節導致的計劃謬誤(planning fallacy),即對待公關實踐效果不合理的預計阻礙公關目標達成。

2.企業文化與道德解脫心理

道德解脫(moral disengagement)是指一系列使道德自我調整過程無效的認知機制,包括道德辯護、委婉標簽、有利對照、責任擴散、責任推諉、忽視或曲解結果、非人性化和責任歸因這八種機制。學界根據這八種機制的作用對象差異將其歸為道德合理化、模糊因果關系以及曲解有害影響三類,以解釋現實中商業倫理缺失現象背后的心理過程。

“道德合理化”指個體在進行非倫理決策時會通過心理暗示將非倫理行為進行合理化,提高自身的道德接受能力,使其行為在道德上實現“合理化”,從而使自身獲得道德釋懷;“模糊因果關系”指個體通過模糊有害行為與其后果間的關系來弱化自我約束,其重點在于將非倫理行為歸咎于他人或集體而使自身免受罪責;“曲解有害影響”則指通過歪曲結果、非人性化和責任歸因等重新解釋非倫理行為造成的影響,將不良后果歸因于受害者自身問題以弱化自我約束。

因此,為防止企業公關管理主體在道德解脫心理下采取公關非倫理決策,必須加強企業倫理文化塑造——首先,以倫理道德為核心開展企業文化建設,有效運用各種文化資源和手段,塑造企業良好的倫理氛圍和統一的倫理價值:企業公關管理主體一方面應身體力行,發揮率先垂范的人格力量,為企業員工提供優秀的示范,另一方面應在組織內部制定以倫理道德為核心的目標機制、激勵機制、約束機制、民主管理機制等,將企業倫理建設滲透至企業日常的各個方面。其次,必須建立權責明確的人力資源制度,降低道德解脫的制度基礎:道德解脫屬于公關人員的個體傾向,若將企業履行公關倫理實踐的希望寄托于公關管理主體自覺的心理約束,將存在較大風險,因此必須將這種約束外顯化。最后,注重公關人員個體的倫理性格特征,制定相應的評判標準和獎懲機制:企業公關管理主體的倫理道德素養不僅受到企業倫理氛圍與權責制約影響,而且是其本身所具有的倫理道德內涵的體現,每個公關管理主體在個體性格和倫理追求上均存在差異,企業一方面可以在招聘時選擇雇用擁有較高道德修養、與企業倫理目標一致的管理層;另一方面則可以設置或調整企業獎懲體系、倫理守則等,以減少公關管理主體道德解脫的心理。

3.思想層次與自我實現意識

企業公關管理主體在公關決策過程中的自我實現意識具體體現在超越、和諧與創造力三方面。企業公關管理主體具有強烈的自我實現意識時,首先會擁有較強的超越自我、超越他人、超越社會和文化的決心和信心,能夠克服自身軟弱性與依賴性,不因他人態度和意見輕易改變自己的倫理判斷,從而在非倫理行為盛行的社會背景下始終堅持公共關系的倫理原則;其次會更加注重與自身、與他人、與社會的和諧關系,追求內心和諧與利益相關者關系和諧,并以此為目標進行公關倫理決策;最后表現為具有較強的洞察力與創造力,對公關倫理保持獨到判斷,能夠對公關效果進行準確預估,以進行理性的公關決策。反之,當企業公關管理主體自我實現意識較弱時,則往往會忽視公關決策與自身、與社會、與利益相關者的和諧統一,僅僅注重金錢、利益與地位的追求,產生非倫理公關行為。

自我實現需求是個體的一種理想的存在方式與狀態,每個個體的自我實現都是一個漫長的過程。企業公關管理主體必須提高自身思想層次,加強自我實現意識,最大可能地避免非倫理公關決策——首先,正確認識自我、評價自我。無法對自己進行正確的認知和評價,常常導致決策脫離實際。一方面要對自己的心理活動、個性特點、心理品質有清晰認識,并根據自身存在的問題選擇加強對策略的學習或是對倫理的重視;另一方面則要充分認識自己的社會責任、社會地位,意識到企業應當承擔的社會責任,以及大企業所需要作出的先鋒表率。其次,實現個人理想與社會需求的有機統一。企業與社會不是獨立生存的,而是相互依存的,“企業-公眾-環境”三者關系決定企業發展,要實現自身的理想和價值,必須樹立社會責任意識,將國家利益、公眾利益擺在首位,將企業、個人的自我實現與整個社會的進步發展相結合。最后,充分發揮個人特點和創造精神。企業公關活動的形式在近年來呈現出趨同化,企業之間對公關活動和行為相互模仿、抄襲以減少公關成本、保障公關收益。

注釋:

① 央視網:《中央電視臺2015年3·15晚會成功直播》,http://jingji.cntv.cn/2015/03/15/ARTI1426434157697675.shtml,2015年3月15日。

② 央視網:《2017年315晚會:用責任匯聚誠信的力量》等,http://315.cctv.com/,2017年3月15日。

③ 劉志明:《“公共關系”再定義》,《新聞與傳播研究》,2014年第11期。

④ Lewis P.V.Defining‘BusinessEthics’:LikeNailingJellotoAWall. Journal of Business ethics,vol.4,no.5,1985,pp.377-383.

⑤ Jones.T.M..EthicalDecisionMakingbyIndividualsinOrganizations:AnIssue-ContingentModel. Academy of management review,vol.16,no.2,1991,pp.366-395.

⑥ Kaptein M..BusinessCodesofMultinationalFirms:WhatDoTheySay?Journal of Business Ethics,vol.50,no.1,2004,pp.13-31.

⑦ 袁靖波:《企業非倫理行為的形成機制研究:一個整合的理論模型》,《外國經濟與管理》,2016年第1期。

⑧ 胡百精、楊奕:《現代公共關系倫理史綱》,《現代傳播》,2013年第1期。

⑨ 胡百精:《公共關系的“元理由”與對話范式》,《國際新聞界》,2007年第12期。