陜西華縣的皮影藝術

◎文/朱文杰

中國皮影藝術,是我國民間工藝美術與戲劇巧妙結合而成的獨特藝術種類,也叫燈影戲。是人類藝術寶庫中至今仍保有原始風貌的一顆耀眼的明珠。

華縣皮影也叫華劇,是被世界公認的中國地方皮影中歷史最為悠久、演技最為精湛,達到爐火純青境界的皮影藝術。中國皮影在國際上的正式名稱,翻譯過來就是“華劇”,意指華縣的皮影。甚至有國外專家學者把華縣皮影稱為“世界皮影之父”,其地位如此之顯赫,影響如此之巨大,讓人有始料不及的震撼。

華縣皮影曲調為碗碗腔,所以也稱碗碗腔皮影。皮影戲俗稱“燈影子”,需憑燈觀影。意思就是在燈光照射下,以牛皮、驢皮刻制的人物隔亮布演戲而得名,也稱“牛皮影”或“驢皮影”。一個皮影

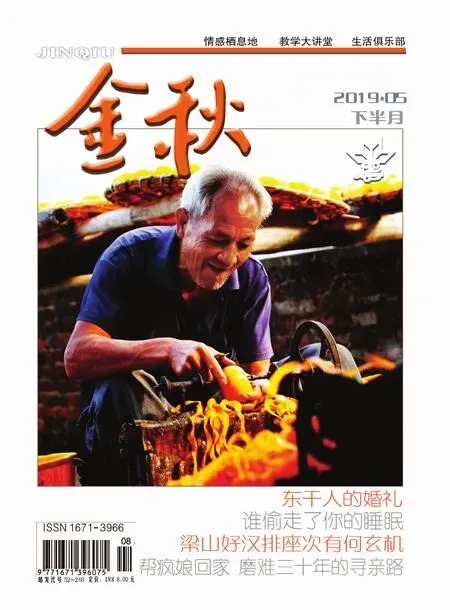

戲班子由5人組成,可以說是5個人一臺戲,每個人都要兼顧承擔至少4項以上任務。在幕內專管唱和道白的名“前首”,也叫“唱手”。一個人包唱生、旦、凈、丑,唱的同時還要打大鼓、彈月琴,相當一個樂隊指揮,有時一唱就是8個小時,堪稱全能。所以非唱功極深厚、技藝超絕者不能為。筆者在上世紀90年代初曾隨電視劇組去華縣拍過皮影戲,采訪過幾位身懷絕技的皮影老藝人,有潘京樂、呂崇德、王玉錄、王進發等。在潘京樂家里,他拿出上幾輩傳下來的清末民國初的皮影戲的手抄本,對我說:“他能唱大本戲200多部,演了60年沒停過,有一晚上唱過三本戲,唱到太陽都出來了。”他們幾個多次出國,光德國就去了兩次,后來潘老先生還在電影《活著》中扮演過耍皮影的老藝人。戲班子里的另一個重要人物就是“挑線手”,也叫“簽手”。指操縱皮影表演,一個人獨挑,掌握可達數十個皮影,乃至近百。這就需要眼疾手快,動作敏捷,演出時才能兼顧各方,游刃有余。那些人物是不分天上地下,可以隨時來去,千變萬化,什么噴煙吐火、劈山倒海,配上特技操作、聲光效果和演電影一樣,不但能演人間的悲歡離合,戚戚我我的感情戲,還能表現沙場鏖戰、金戈鐵馬的大場面。真正是“一口敘述千古事,雙手對舞百萬兵”。

陜西東路皮影除過碗碗腔皮影,還有老腔皮影,也稱“拍板皮影”,流行在華陰、潼關一帶。據傳說自明代就開始流行,唱腔以字定腔,聲調豪放激越,唱時一人為主,其他人幫腔,伴奏樂器有二弦、胡琴。唱至緊張高潮時,一人用力拍打板凳,有慷慨悲歌、壯懷激烈之氣氛,讓人氣血翻滾。北京人藝演出的話劇《白鹿原》,開場就把華陰老腔搬上了舞臺,一經亮相,就“震”了北京,讓觀眾在古樸的老腔藝術的強力沖擊下,擊節贊嘆,深受震撼。

華縣皮影在雕刻制作工藝上十分精美,久享盛名,具有極高的藝術欣賞性和收藏價值。也被列入了陜西省的非物質文化遺產保護名錄。

皮影的臉部刻畫一般為正側面,一條眉毛一只眼,特稱“五分臉”。皮影的輪廓內部以縷空為主,簡練純樸而顯玲瓏剔透的空靈之感。整體富有裝飾性,著色艷麗,地方風味濃郁,凝聚著中國傳統文化的古典之美。

在人物造型上,如《夢梁錄》所載:“公忠者雕以正貌,奸邪者刻以丑行。”還有以形表意,以顏色強化區分性格,什么紅臉忠、白臉奸、蠶眉為勇、風眼為仙逸等。表現武生將帥,以立眉突現其英武強悍,頭型前額突出,俗稱“巖顱”,更顯其神采飛揚,英雄氣概。一般凈角多作夸張變形的闊口、獅鼻、豹眼,以赤眉虬髯陪襯,再加上寬肩、大耳、圓臉,顯示其有萬夫不擋之勇的陽剛之美。而旦角追求的是柳眉、鳳目、纖腰、蓮足,俗語中的“彎彎眉,線線眼,櫻桃小口紅一點”,表現女性秀美清麗的陰柔美。生角以細目平眉表現其安詳沉穩,或睿智瀟灑,或俊朗飄逸等不同的情態神韻。

華縣風影在雕刻上刀法犀利明快,有一整套的技術要求。生角刀法穩健,線條平和;凈角刀法挺直,線條粗獷;旦角刀法婉轉,線條柔和。尤以旦角為最,包括小生中一些翩翩公子書生,配以細膩纖巧的花紋,雖有些費工費時,但特別的精美,這些牛皮雕成的皮影,似乎注入了魂魄,讓你有一見而愛不釋手的沖動。

關于皮影的起源,有世界皮影藝術源于中國,中國皮影藝術源于陜西之說。近代史學家顧頡剛在《中國影戲史略及其現狀》中稱“中國影戲之發源地為陜西,自秦漢至隋唐當皆以其最盛”。清代富察敦崇在《燕京歲時記》中言“陜西皮影戲歷史悠久,西安則是中國皮影的發源地”。

早在兩千年前,東漢的班固在《漢書·外戚傳》中,記載漢武帝時“李夫人少而蚤卒,上思念李夫人不已,方士齊少翁言能致其神,乃夜張燈燭,設帷帳,陳酒肉,而令上居他帳,遙望見好女子李夫人之貌,還幄坐而步,又不得視,上愈益相思悲感,為作詩曰:‘是邪,非邪。立而望之,偏何姍姍來遲!’”少翁為漢武帝再現李夫人之貌,生動傳神而使漢武帝真假難辨,用燈燭、帷帳,觀時“居他帳”,其影像還能走動,和今日皮影戲特點非常相似。因而宋代人高承在《事物紀原·影戲》中說:“影戲之原,出於漢武帝。”到了隋唐,皮影戲最早為佛教服務,用活動的紙人來做宣揚佛事的解說圖像,稱做“紙影演故事”。唐人《廣古今五行記》中,記載隋煬帝大業九年,有人在壁上映出一些佛形或獸形的影像作出表演,十分新奇引人,以至于“遠近惑眾數千百人。”在唐人小說中即有術士剪紙成月形貼于墻壁上,并引唐明皇游月宮的神話。民間影戲反映出皮影從紙影發展而來,而紙影實自燃火取影之彩燈變出。《廣德神異錄》記載:“唐明皇于正月望夜,上陽宮大陳影燈,設庭燎,自禁門望殿門,設蠟炬,瑩煌如晝。”可知皮影戲是古時元宵觀燈發展而來的。還有陜西皮影藝人相傳的“漢妃抱娃窗前耍,巧剪桐葉照窗紗。”照窗紗而透影,應該是皮影的原始狀態,而“剪桐葉”則是剪紙的初始狀態了,皮影由紙影發展而來,看來剪紙與皮影應屬同源,加上由彩燈之變出,這些民間藝術都是一脈相傳的。

皮影戲的發展應該與唐玄宗有關,因為就是這位風流皇帝在長安首創梨園,而被后來戲劇人尊為“梨園祖師”。陜西舊的皮影班相沿都掛有他的畫像以祀之。

江玉祥在其著作《中國皮影》中記載:到了宋代,中國皮影從陜西發展,首先沿黃河流域傳播,南宋時,影戲隨難民南渡,首先入臨安(杭州),繼而播植于湖、廣、皖、浙、江等南方各地。宋王朝的變徒,倒使陜西皮影戲北上南下地拓出了黃河流域的東奔西走疇域,例如川北皮影,四川人稱陜燈影、川北渭南影。清乾隆年間,華縣興起“新腔時調”,即碗碗腔皮影戲,箱底規模之大,演出劇目之繁多,音樂唱腔之復雜,皮影雕刻之精巧都超過了以往。同時也超過同一時期其它區域的影戲。清末民初之際,華縣皮影依然興盛,尤其是出了一批著名的影戲劇作家,代表人物就是有“花部泰斗”之稱的李十三,名李芳桂,創作皮影戲劇本“十大本”,名震西北。其中最著名的《火焰駒》和范紫東的《三滴血》,成為陜西秦腔歷史上的經典,堪稱雙璧。

中國皮影在18世紀傳入歐洲,得到了德國大詩人歌德的喜愛和推崇,他曾在1774年威藍博覽會上介紹過中國皮影戲,為慶賀自己的生日,還以中國皮影戲招待來賓。歐洲的電影史學家渾司樓在《人們的劇場》一書中說:“有聲電影的來源,不能不推崇中國影戲為開山之祖。”