一部很“正”的作品

——觀上海歌劇院原創歌劇《晨鐘》

文:老 井 圖:祖忠人

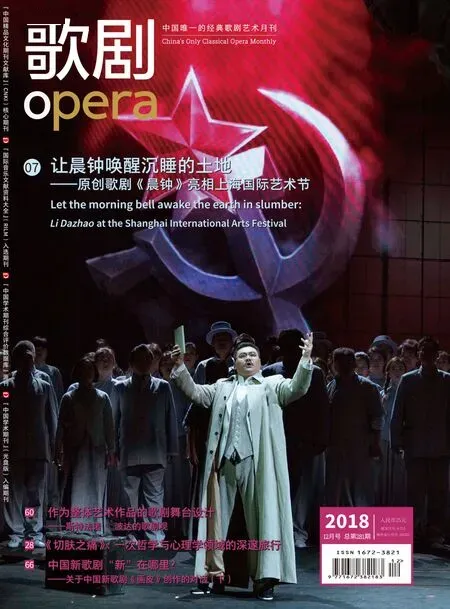

2018年11月2日,由上海歌劇院主創的二幕歌劇《晨鐘》在上海大劇院隆重首演,此次上演的是標準的舞臺版,現場觀眾反映強烈。

《晨鐘》是上海歌劇院近年來傾力打造的一部原創歌劇,歌劇以中國共產主義運動的先驅李大釗為主角,通過展現他赴日留學歸國后,宣傳救國真理、領導工人運動,最后被軍閥張作霖殺害的短暫歲月,表現出一位忠貞的愛國志士為實現共產主義理想而慷慨赴死的不屈精神。該劇由姚遠編劇,許舒亞作曲,胡宗琪導演,張國勇指揮,其余主創大多來自上海歌劇院,演員也均由上海歌劇院青年演員擔綱,合唱與樂團則是上海歌劇院合唱團與交響樂團。

我觀《晨鐘》,首先感到的是歌劇中所表現的一股凜然正氣。李大釗作為中國革命的偉大先驅者,他的崇高、他的神圣、他的情懷,都是鼓舞當今青年人的精神力量。作為一部藝術作品,《晨鐘》通過歌劇的形式將這種精神力量予以傳播,是非常富有價值的。僅此一點,《晨鐘》便是一個很好的范例,不僅在藝術上取得了成就,它的教育意義、教育作用和教育影響都是巨大的,應該說是一部滿載正能量的原創作品。

陳朝賓飾演的陳獨秀和于浩磊飾演的李大釗

左頁:鄭瑤飾演的宇劍、徐曉英飾演的琴君和于浩磊飾演的李大釗

為此,我十分欽佩劇作家姚遠,他將一個嚴肅的歷史題材寫成歌劇。《晨鐘》一劇中所涉及的歷史人物都是真實的,如陳獨秀、章士釗、張作霖、白堅武等。而對于這些人物思想、語言、性格的塑造,則是一件頗為困難的事,因為這些人物在舞臺上的展現,既要符合歷史的真實性,又要符合歌劇的藝術規律,任何不恰當的安排與處理,都會有損于人物的真實性,繼而對全劇造成不良的影響。

姚遠先生在劇本創作中,很好地注意了這些問題,人們從歌劇中看到,以上真實人物的形象基本與歷史原型相符,并沒有出現過分的舞臺呈現和離奇的性格展示。因此,《晨鐘》是一部在思想體現與人物展示方面都很“正”的作品。在這部作品中,無論是李大釗、陳獨秀,還是章士釗、柳湘鴻、白堅武,都有著各自的思想與性格。其中李大釗和陳獨秀是共產主義者,章士釗、柳湘鴻、白堅武則是同憂天下卻踏上不同之路的有志之士。他們與向往革命、立志擺脫封建桎梏的進步青年宇劍與琴君,思想傳統但性格善良的趙紉蘭(李大釗之妻)等人,在舞臺上相互襯托、對比,在戲劇上構成了一個完整的層次,使歌劇的中心思想得到了充分地展現。

《晨鐘》的作曲是許舒亞,公道地說,《晨鐘》的音樂是真正的歌劇化音樂。作曲家在技術的運用與發揮上顯得十分嫻熟,聽得出來,這樣的歌劇音樂,它的創作者一定是一位具有扎實專業功底的人。

個人認為,《晨鐘》最大的成功之處來自音樂上的相對成熟。對于一部正歌劇體裁的作品,作曲家始終能夠以清醒的頭腦,把握其結構特點和風格特色,這一點是非常不容易的。

具體來說,許舒亞的音樂有著很強的整體性,其結構、層次及表現手法,都基本達到了正歌劇所需求的標準。而更為突出的是,在中國式宣敘調的寫作上,許舒亞取得了突破式的進步,他大膽構思,以抒情性的手法,賦予了宣敘調以相對自由的表現空間和旋律化的實際效果。

《晨鐘》音樂的另一大優點是民族元素與正歌劇體裁的融合。人們從歌劇中聽到,作曲家在詠嘆調、宣敘調、重唱及合唱的寫作中,非常注重旋律的民族化和風格的個性化,從而使人物形象始終處在恰當的音樂元素的“包裝”之下。從這一點證明,作曲家的創作是真正建立在民族化的基石之上的。而“洋為中用”這一點,則是許舒亞的創作中始終遵循的根本原則。

導演胡宗琪是一位戲劇大家,近年來執導的歌劇數量很多。《晨鐘》對他來說,應該算是一部相對龐大的作品(正歌劇體裁)。首演中人們看到,《晨鐘》的舞臺呈現是清晰的,人物角色是鮮活的,而劇中場面化的調度及對手戲之間的“交鋒”,亦在胡導的精心安排與誘導下,顯現出緊湊、集中、實用的效果。

上海歌劇院的幾位年輕演員都是頗具實力的新秀,飾演李大釗的于浩磊、飾演陳獨秀的陳朝賓、飾演宇劍的鄭瑤、飾演章士釗的何超、飾演白堅武的劉濤、飾演柳湘鴻的陶闊、飾演趙紉蘭的賈文璇、飾演張作霖的余楊,尤其是飾演琴君的徐曉英,他們的演唱和表演都相當令人振奮,出色的聲音條件和表演能力,令人們深深感覺到上海歌劇院在人才儲備方面的雄厚實力。

下:于浩磊飾演的李大釗和余楊飾演的張作霖

上:歌劇《晨鐘》劇照

上海歌劇院交響樂團及合唱團給人們留下了良好印象,他們在演出中表現出了豐富的經驗和嫻熟的技術,與主要角色的配合亦達到了相對默契的程度。而以上這一切,都與指揮家張國勇的才能密不可分,試想,如若沒有他在現場指揮時的出色把控與調配,以上高質量的演出效果是絕對不可能達到的。

歌劇《晨鐘》的確有著很多藝術上的長處和專業上的進步,然而也存在著修改與完善的空間。

首先,《晨鐘》在編劇方面存在著一個重要問題,即全劇通篇體現出的話劇思維。眾所周知,話劇思維與歌劇思維有著本質的不同,話劇是語言思維,歌劇是音樂思維;話劇思維是敘述性的,而歌劇思維則是表現性的;話劇思維訴諸邏輯,歌劇思維訴諸抒情,這就是它們各自不同的特點。《晨鐘》的劇本固然流暢,人物表現亦很清晰,但它卻有著較重的話劇思維成分。這部歌劇自始至終是在一個大的敘述環境中進行的,為了盡可能地闡述情節與觀點,整部劇幾乎成了忙叨叨的說教,劇中很多能夠發生戲劇焦點、展開戲劇焦點和升華戲劇焦點的地方都被淡化了。更為遺憾的是,歌劇中最重要的情感因素,亦被當做了匆匆的“過場”,似“蜻蜓點水”般飄然而過,沒有留下任何深刻的印跡。人們很難從內容的表現上感覺到情感的交織與愛情的升華,其中無論是宇劍與琴君這對年輕戀人,還是李大釗與趙紉蘭這對患難夫妻,都沒有“刻骨銘心”和“生離死別”的情感表達,缺乏將“愛”表現到極致的戲劇效果。

另一個問題是音樂上的。盡管《晨鐘》有一些很美的唱段,也有著良好的和聲與配器,但從整體來看,全劇音樂的發展走勢是越來越平,幾乎沒有明顯的戲劇性高潮。另外,李大釗的就義沒有在音樂上給予更為豪邁悲壯的效果,就義場面的音樂布局與安排也似乎不夠深抓人心。

總之,《晨鐘》從劇本創作、音樂創作到其他創作(如舞美、燈光),都似乎總有一種放不開手腳、打不開局面、“扶著拐杖向前蹣跚”的感覺。其實我能夠理解,作為一部描寫共產主義先驅人物,影響和啟發后人思想境界的作品,它的創作者一定懷有著百倍的謹慎和千倍的小心。再有,對于革命先驅,人們也早已習慣了那種英雄式的表現手法,在思想觀念上很難擺脫傳統意識。這些主客觀方面的因素,都是迫使《晨鐘》主創在創作上過分謹慎的原因。

右頁:徐曉英飾演的琴君

目前,歌劇《晨鐘》作為上海歌劇院的原創劇目,初次亮相就受到了觀眾的認可和喜愛,這是一個很好的先決條件與基礎。我認為,《晨鐘》是一部有創意、有風格、有特點的歌劇,它在中國的正歌劇創作領域中,理應獲得一席重要之地。然而如何改進、提高,則是上海歌劇院乃至《晨鐘》創作組今后的艱巨任務。我相信上海歌劇院的實力與水平,他們的創作班子的功力是十分深厚的。我有太多的理由堅信,上海歌劇院的藝術家們,一定會以他們杰出的才華和能力,將這部歌劇修改得更加成熟,更加完善。