讓晨鐘喚醒沉睡的土地

——原創歌劇《晨鐘》亮相上海國際藝術節

文:游之 圖:祖忠人

2018年11月2日,由上海歌劇院最新創作出品的大型原創歌劇《晨鐘》,在上海大劇院首演。歌劇《晨鐘》以中國共產黨主要創始人之一李大釗為主人公,通過幾個重大事件構成完整的戲劇結構,以此展現以李大釗為代表的革命先驅為民族探尋真理、為共產主義慷慨赴死的革命精神和偉大品格。

本劇劇名“晨鐘”受到了廣大觀眾和專家的一致贊譽。大家認為,一部紅色主旋律題材的作品,以這樣一個充滿革命浪漫主義的劇名來展現,非常詩意動人!而這劇名正是取自于活躍于20世紀一二十年代的《晨鐘報》。1916年8月15日,李大釗在《晨鐘報》創刊號上發表《〈晨鐘〉之使命》一文,副標題為“青春中華之創造”。文章申明辦《晨鐘報》的使命,在于“喚起民族的覺醒,并激勵青年急起直追,勇往奮進”。

“上海作為中國共產黨的發源地,中共一大會址更是中國共產黨人的精神家園。雖然李大釗沒有參加一大的會議,但中國近百年文明的歷史與李大釗對馬克思主義的傳播和對中國共產黨創立的貢獻密不可分,而大釗先生以生命堅守和捍衛真理與信仰的精神,更是我們共產黨員必須繼承弘揚的。”被問及創排該劇的初衷時,上海歌劇院黨委書記、常務副院長范建萍表示,“在即將迎來建國70周年、建黨100周年的時刻,上海歌劇院推出歌劇《晨鐘》,不僅是為了對像李大釗那樣為中華民族的獨立和富強做出犧牲的先驅們致敬,也是為了藝術化地傳承上海的紅色基因,不忘初心、牢記使命就是要共同唱響心中嘹亮的歌聲——共產主義。”

作為出品方,上海歌劇院除了題材選擇上的用心良苦之外,亦力邀國內舞臺劇方面聲譽斐然、佳作迭出的藝術大家組建了主創團隊——除本劇作曲許舒亞、編劇姚遠、指揮張國勇、導演胡宗琪、舞美設計黃楷夫之外,還有燈光設計張順昌、服裝設計莫小敏、造型設計閔曉梅等。尤其本次力邀到許舒亞擔任歌劇《晨鐘》作曲,更是填補了多年來上海音樂界在重大題材原創歌劇音樂創作上的空白。

對于《晨鐘》整體音樂風格的把控,作曲家經過了深思熟慮和仔細研究。一方面,考慮到上海在共產主義的傳播、中國共產黨的建立等歷史中的重要性,許舒亞在“救國理想”“相約建黨”等重要段落,選擇了海派氣質鮮明的音樂風格。另一方面,考慮劇中主要人物的地域特色和性格特點,巧妙吸收了豐富的民族民間音樂元素。例如,傳統女性趙紉蘭的《四合院》中濃郁的京韻、軍閥張作霖音樂主題中頗有東北色彩的二人轉音調,再如章士釗、白堅武唱腔中飽含的文人氣質,柳湘鴻唱段中設計的固執迂腐等都經過了民族音樂轉化的精心設計。值得稱道的是,許舒亞筆下的民族元素在整個歌劇式音樂結構和寫作手法中,并未顯得格格不入,而是在保證了人物個性、時代氣質的同時,兼顧了整體音樂風格的統一。許舒亞表示:“一部歌劇要成為經典,必須反復接受觀眾的檢驗。希望通過我們不斷的修改打磨,能讓《晨鐘》成為一部可被傳唱的中國歌劇。”

擔任本劇主要角色的于浩磊、徐曉英、鄭瑤等上海歌劇院的青年演員們在導演胡宗琪的精心調教下,爆發出驚人的藝術表現力,受到了觀眾們的廣泛認可和好評。李大釗為尋求救國之路終止留學返回上海,當與同窗好友白堅武相會上海,他開啟了追尋理想的人生輝煌,卻也歷經了與好友漸行漸遠、道不同不相為謀的痛苦對立。這些段落不僅需要扎實的唱功,更需要深刻表達出人物內心的掙扎和堅定追求。當晚于浩磊、劉濤兩位主演對這一場景的演繹頗顯功力,臺下的細心揣摩可見一斑。

左頁:鄭瑤飾演的宇劍和徐曉英飾演的琴君

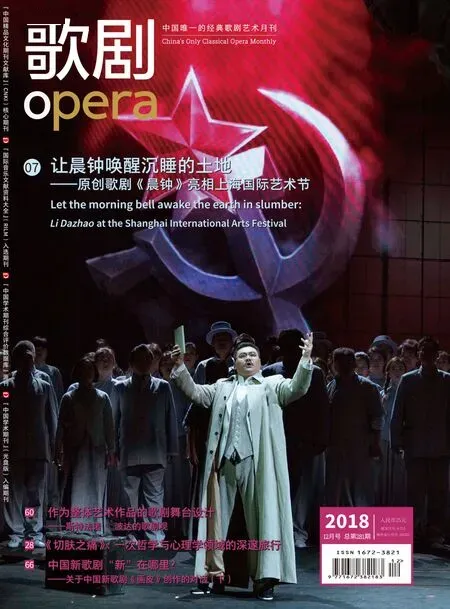

上:于浩磊飾演的李大釗

與此同時,李大釗與陳獨秀的激情澎湃、昂揚斗志,與妻子趙紉蘭的相濡以沫、滿懷愧疚,則兼顧了革命志士的熱血和普通人的溫情。北大首招女生的代表琴君在追求理想的過程中與救命恩人宇劍相知相戀并結合,又在反抗剝削的斗爭中失去了丈夫。新生兒的啼哭既是對舊世界的抗爭,也是對美好未來的呼喊。飾演琴君的徐曉英,不僅要唱出鏗鏘有力的戲劇高音,亦需要柔中帶剛的抒情低唱,最后的《丹柯之歌》更是全劇追求真理、奮不顧身、舍己為人的主旨精神的點睛之筆,是人物情緒迸發的頂點。值得欣喜的是,這次全新的挑戰她完成得十分出色。

主張社會改革要循序漸進的章士釗、被腐朽文化所“綁架”的柳湘鴻、殺伐決絕的軍閥張作霖……劇中的每一個人物都被演繹得可圈可點。在導演看來,“不怕演員年輕,就怕演員不用心”。經過一個多月的細心指導和排練,上海歌劇院年輕一代聲樂演員交出了一張滿意的答卷,在此劇的排練中他們也從角色身上汲取了許多精神的動力,“當代青年向百年前的青年致敬,這是責任也是榮幸。”演員們不無感慨。

演出當晚,極具震撼力的舞臺呈現與氣勢磅礴的音樂打動了在場的每一位觀眾。“舞臺別出心裁,很簡潔明了,沒有一絲多余的東西,我覺得那就是一部莊重的作品應該有的樣子。”演出結束,觀眾頗有些意猶未盡,“歌劇里所包含的情懷很打動我,那是一種對理想、對信仰的情懷,是那個波瀾壯闊的年代里,屬于每一個有抱負的年輕人的革命情懷。”

蘇格拉底說:“世界上最快樂的事,莫過于為理想而奮斗!”時代需要一個精神與信仰的標桿,歌劇《晨鐘》正是這樣一部致敬之作、必要之作。上海歌劇院院長許忠表示:“《晨鐘》是我們上海歌劇院傾力打造的上海原創、上海制作、上海出品的歌劇,我想這也正是此次上海國際藝術節選擇《晨鐘》的重要原因之一。明年上海歌劇院還將陸續推出原創歌劇《田漢》《天地神農》、原創舞劇《嫦娥奔月》等一系列新作,大力推進上海文化的‘源頭’建設,以更多更好的舞臺作品展現上海文化、江南文化的包容、精致、大氣與質感。”