我國參與國際農藥產品標準制定歷程回顧與前景展望

楊永珍,陳鐵春,宋俊華

(1.農業農村部農藥檢定所,北京 100125)

質量是產品的生命和靈魂,而標準是產品質量的根本。農藥作為農業生產的重要投入品和防治病媒害蟲的特殊商品,其產品質量與保障人身健康、保護環境生態安全密切相關,意義重大。農業農村部農藥檢定所恢復建所40年來,農藥管理力度不斷強化,農藥質量及其產品標準工作穩步推進。尤其是近10年來 (2009~2018) ,在參與國際農藥標準制定方面取得了突破性進展,為全面提高我國農藥產品質量、促進農藥國際貿易提供了重要支撐。

1 國際農藥產品標準的地位和作用

為協調統一全球范圍內的農藥產品質量標準,半個多世紀以來,聯合國糧農組織(FAO)和世界衛生組織(WHO)堅持不懈地致力于提高全球農藥質量,搭建世界農藥公平貿易平臺,通過制定農藥產品標準, 為農藥國際貿易中產品質量的鑒別仲裁提供可靠依據。

FAO農藥標準是被國際標準化組織(ISO)承認的具有權威性的國際先進標準,已成為評判農藥產品質量的國際基準。《 國際農藥管理行為守則》第8.2條明確要求各國政府和農藥企業,采取一切必要措施,確保進入國際貿易的農藥符合FAO/WHO推薦的產品標準。迄今為止,FAO/WHO農藥標準已被100多個國家認可和采用,是全球范圍內廣泛接受和普遍采用的農藥質量標準。國際農藥產品標準經FAO/WHO農藥標準聯席會議(JMPS)專家評審,由FAO和WHO頒布實施。截至到2018年9月,FAO/WHO共為300多個農藥品種制定產品標準3 000多個,為確保農業生產和病媒害蟲的有效防治,減少農藥對健康和環境的危害作出了積極貢獻。

2 我國參與國際農藥產品標準制定的必要性和重要性

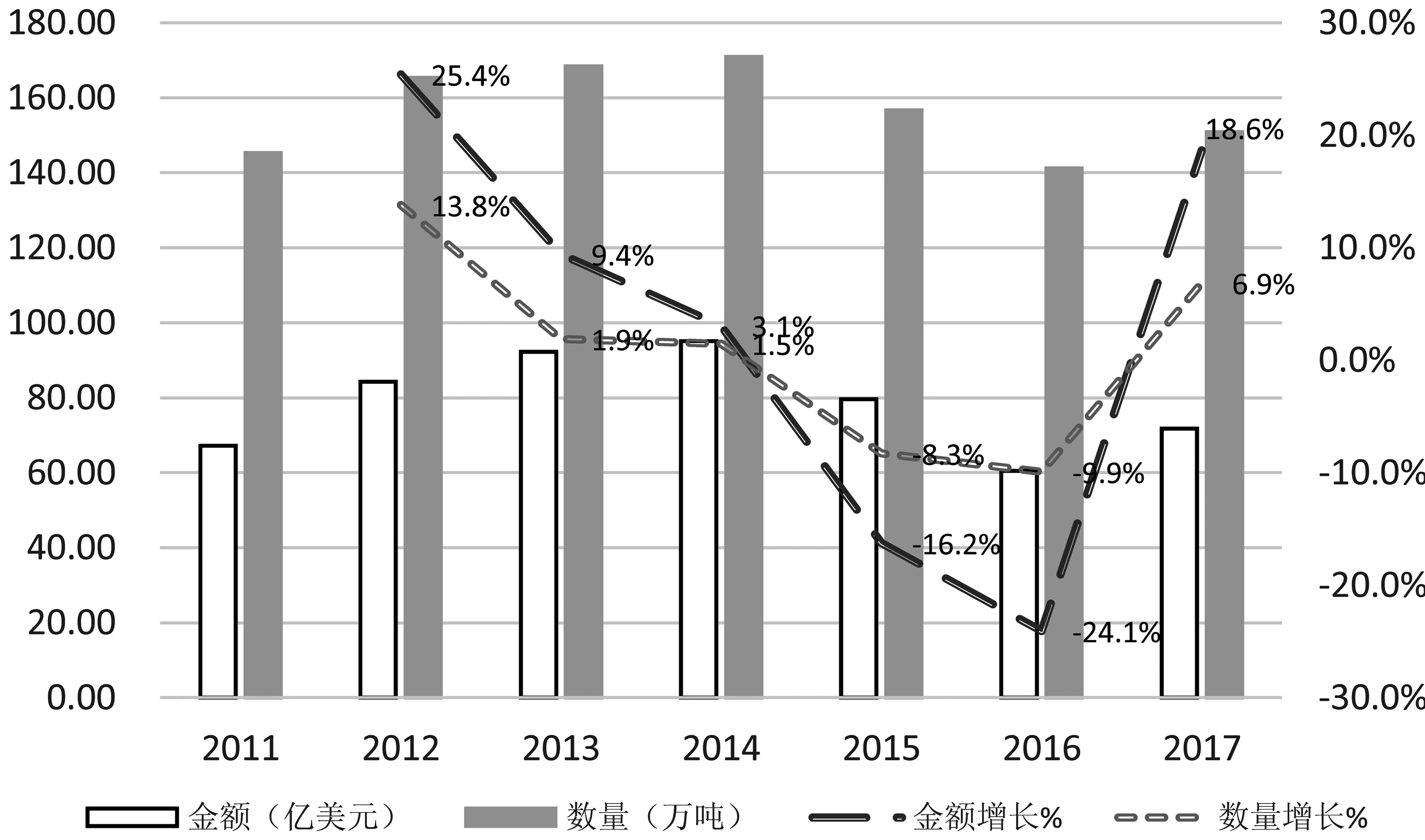

2.1 2008~2018我國農藥出口概況 21世紀以來,隨著全球農藥生產專業分工的不斷深化,我國憑借全方位的成本優勢和日益成熟的技術優勢,農藥工業得到迅猛發展。2001~2017年,我國化學農藥產量從78.72萬噸增長至294.1萬噸,復合增長率為7.4%,同時逐步形成了涵蓋新藥開發、原藥生產、制劑加工、原材料、中間體配套、毒性測定、殘留分析、安全評價及推廣應用等在內的較為完整的農藥工業體系。目前,我國已成為全球農藥的主要生產基地和世界主要農藥出口國之一,全球市場約有70%的農藥原藥由我國生產,農藥產品出口到180多個國家,市場覆蓋東南亞、南美、北美、非洲和歐洲等地區。2017年我國共出口農藥147萬噸,出口金額67.6億美元。

圖1 2011-2017年農藥進出口總體情況

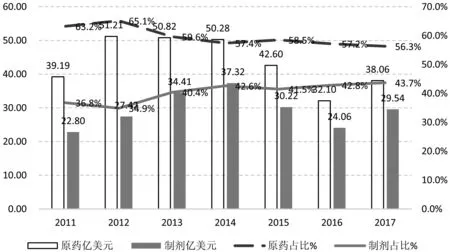

圖2 2011-2017年原藥制劑出口金額占比情況

與此同時,我國在農藥國際市場競爭中還存在一些隱憂。

2.1.1 出口的農藥多是老品種,市場競爭后勁不足

2.1.2 出口的產品以原藥和母液為主(約占出口金額的60%左右),附加值不高

2.1.3 在國外擁有自主登記和自主品牌的產品較少 大多是被跨國公司采購或被國外經銷商“貼牌”銷售,出口產品價值和經濟效益沒有隨出口量增加而相應增長。

2.2 參與國際農藥產品標準制定是我國農藥持續穩定發展的必然要求 隨著全球貿易自由化的不斷推進,標準已成為繼產品和品牌競爭之后又一種層次更深、水平更高、影響更大的市場競爭主要形式,也是貿易保護的主要手段。因此,把握制定國際農藥標準的優先權,將會贏得市場競爭的主動權。我國農藥正處于由大變強的關鍵時期,發揮國際標準的特殊作用尤為重要。

2.2.1 有利于突破境外登記瓶頸 作為全球認可的、鑒別區分不同質量農藥產品的通用標準,許多國家農藥登記管理部門已將FAO/WHO農藥標準納入其農藥登記要求。企業提出的標準一旦審定為國際標準和通過相同產品認定,即可大幅降低農藥企業及產品進入國際市場所需的登記成本,縮短登記時間。

2.2.2 促進提高產品知名度 FAO/WHO農藥標準作為銷售合同的組成部分,可使企業獲得參加聯合國組織和有關政府以及公益組織采購項目的競標資格,從而直接進入國際市場,節省市場開發時間,減少人財力和物力投入。同時,首家提出國際標準的企業和得到FAO/WHO認定的相同產品,其企業及產品將在FAO或WHO網上予以公布,有助于提升產品的國際認知度和打造國際品牌。

2.2.3 推動企業規范化經營 國際農藥產品標準的認可不僅是對申請企業產品的認證而且對整個生產過程、產品進入市場后的跟蹤服務等,都納入到標準評估體系。通過國際組織的評估,可以督促企業提高質量,轉變生產和經營方式,完善企業內部管理,提升企業的生產管理水平,促進企業持續穩定發展。

2.2.4 有助于企業獲得更多支持 企業成功申請國際標準后,有利于爭取政府政策和資金支持,增加外資引進和外企合作的機會,助力企業發展壯大。

3 我國參與國際農藥產品標準制定的發展歷程

3.1 適時開端起步 我國參與國際農藥產品標準制定起始于2008年。同年5月原農業部農藥檢定所副所長楊永珍接任FAO農藥標準秘書處工作,同時我國首次選派專家參加FAO/WHO農藥標準聯席會議(JMPS)。此后,在FAO農藥標準秘書處和農業部農藥檢所及中國農藥工業協會的共同推動和努力下,為幫助國內企業培養打造國際標準申請的人才隊伍,2010~2016年期間共舉辦了4次FAO/WHO農藥標準制定培訓班,累計培訓人數200多人。培訓班采取現場授課、分組討論、實例解析等多種方式,詳細介紹和講解FAO/WHO農藥標準的范圍、農藥原藥和制劑標準制定的基本程序和資料要求、相同產品和相關雜質認定程序和要求等,著力提高我國參與國際農藥標準制定的業務水平和技術能力。2012年經FAO農藥標準秘書處授權,農業部農藥檢所翻譯出版《FAO/WHO農藥標準制定和使用手冊》中文版,其電子版免費在FAO官網上發布,為我國農藥企業申請和參與農藥國際標準提供指導。

2011年6月,我國申請承辦了第10屆FAO/WHO JMPS暨第55屆國際農藥分析協作委員會(簡稱“CIPAC”)年會,共有來自33個國家的100多位代表參加了會議。在此次會議上,北京穎泰嘉和科技股份有限公司首次提交了2個產品的FAO農藥標準申請,我國向大會提交論文7篇,有2位專家做了技術報告,并組織20多個國家的40多位代表參觀了農業部農藥檢定所農藥質量和殘留實驗室。通過此次會議,加深了企業對國際農藥標準制定程序和規則的了解,增強了我國在國際標準制定領域的話語權,而且充分展示了我國在農藥產品質量檢測方面的能力和取得的技術成就,擴大了我國農藥管理的國際影響力,為我國參與國際標準制定奠定了良好基礎。

3.2 實現零的突破 通過培訓引導和積極推動,提高了我國農藥企業對國際標準的認識,提升了參與國際標準制定的能力。自2010年以來,我國參與FAO/WHO農藥標準制定不斷取得突破性進展。一是國際標準從無到有的突破。天津永闊國際貿易有限公司申請的WHO農藥標準,經過6年的不懈努力,于2010年通過評審,獲得認定,并以此建立起自主品牌長效殺蟲蚊帳Yorkool LN。隨后,北京穎泰申請的環嗪酮原藥于2011年獲得國內首家農用農藥相同產品認定。二是一次性通過率從無到有的突破。江蘇揚農化工集團有限公司在2014~2018年期間申請的6個相同產品認定都獲得一次性評審通過。三是主持制定新標準從無到有的突破。由中化沈陽化工研究院申請的唑菌酯原藥和懸浮劑兩項新標準于2016年通過評審成為國際標準,開創了我國創制新農藥國際標準的先河。多家中央主流媒體對此進行了專題報道,產生了積極的社會影響,對我國農藥企業參與國際標準事務起到了示范和引導作用。

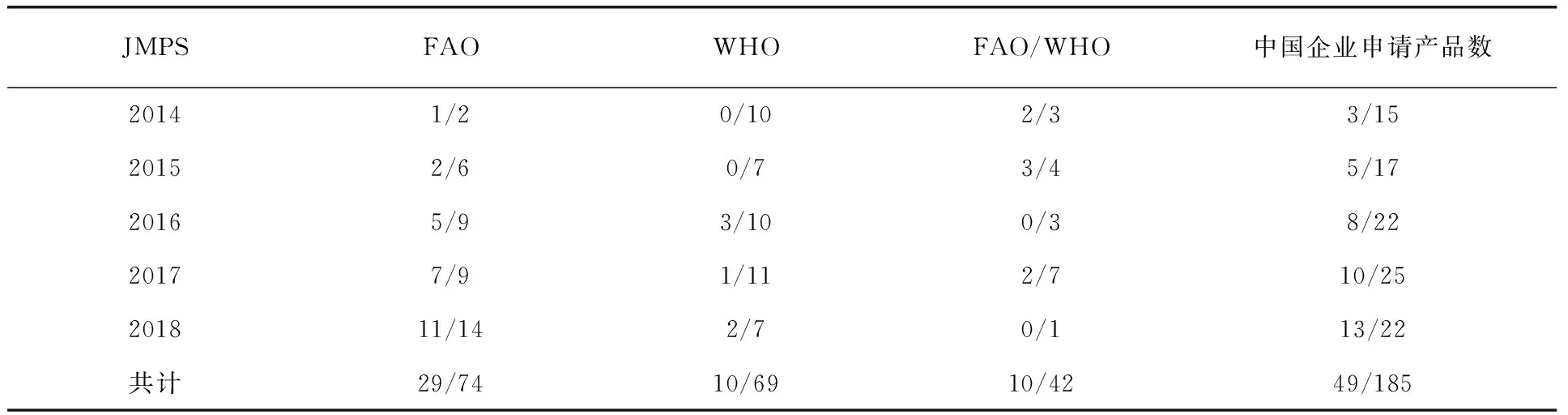

3.3 步入快速發展 近幾年,隨著我國農藥企業對FAO/WHO農藥標準重要性的認識不斷提高,企業參與國際標準制定和相同產品認定的積極性空前高漲。2018年我國實現了2個大于50%,即參加FAO/WHO/CIPAC聯席會議的代表人數超過50%,企業提出的申請占JMPS會議審議農藥標準總數的50%以上,彰顯了我國作為農藥大國在國際農藥標準制定中的重要地位。

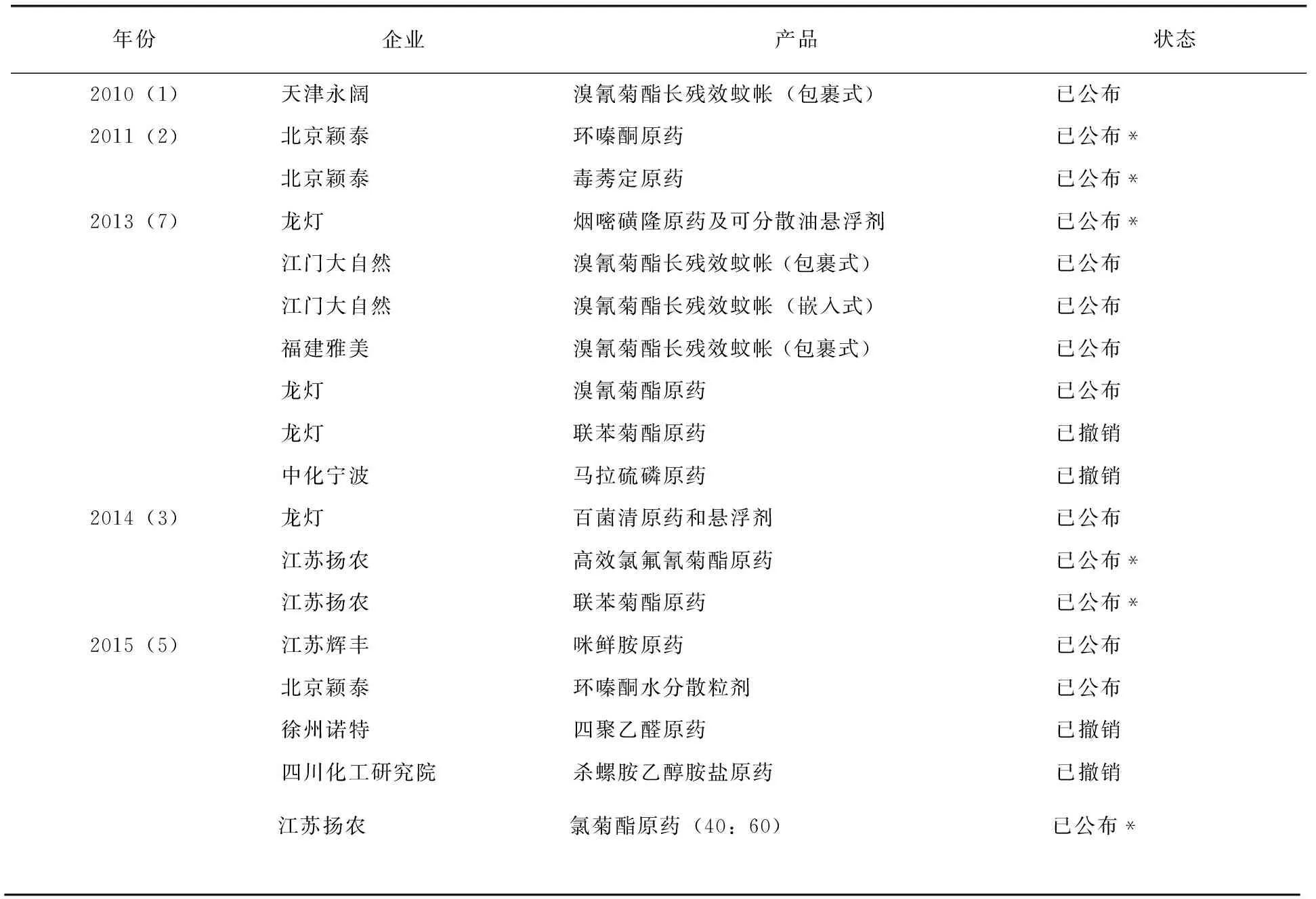

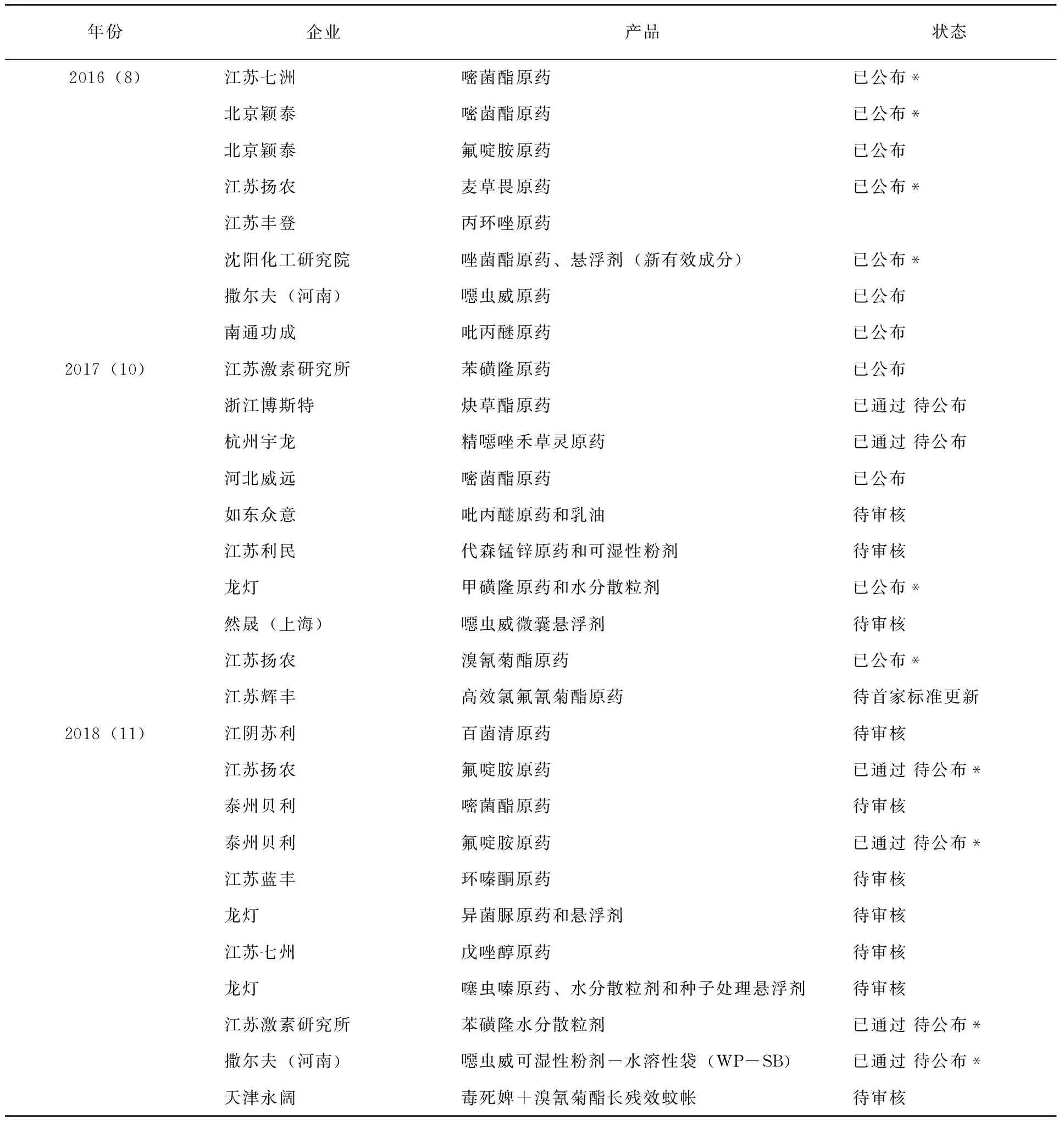

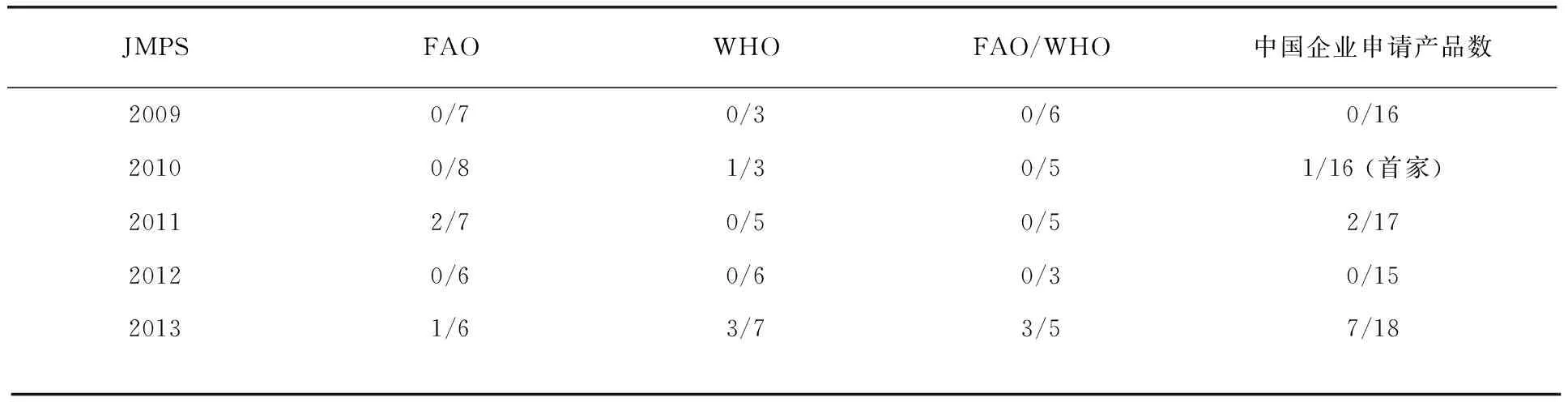

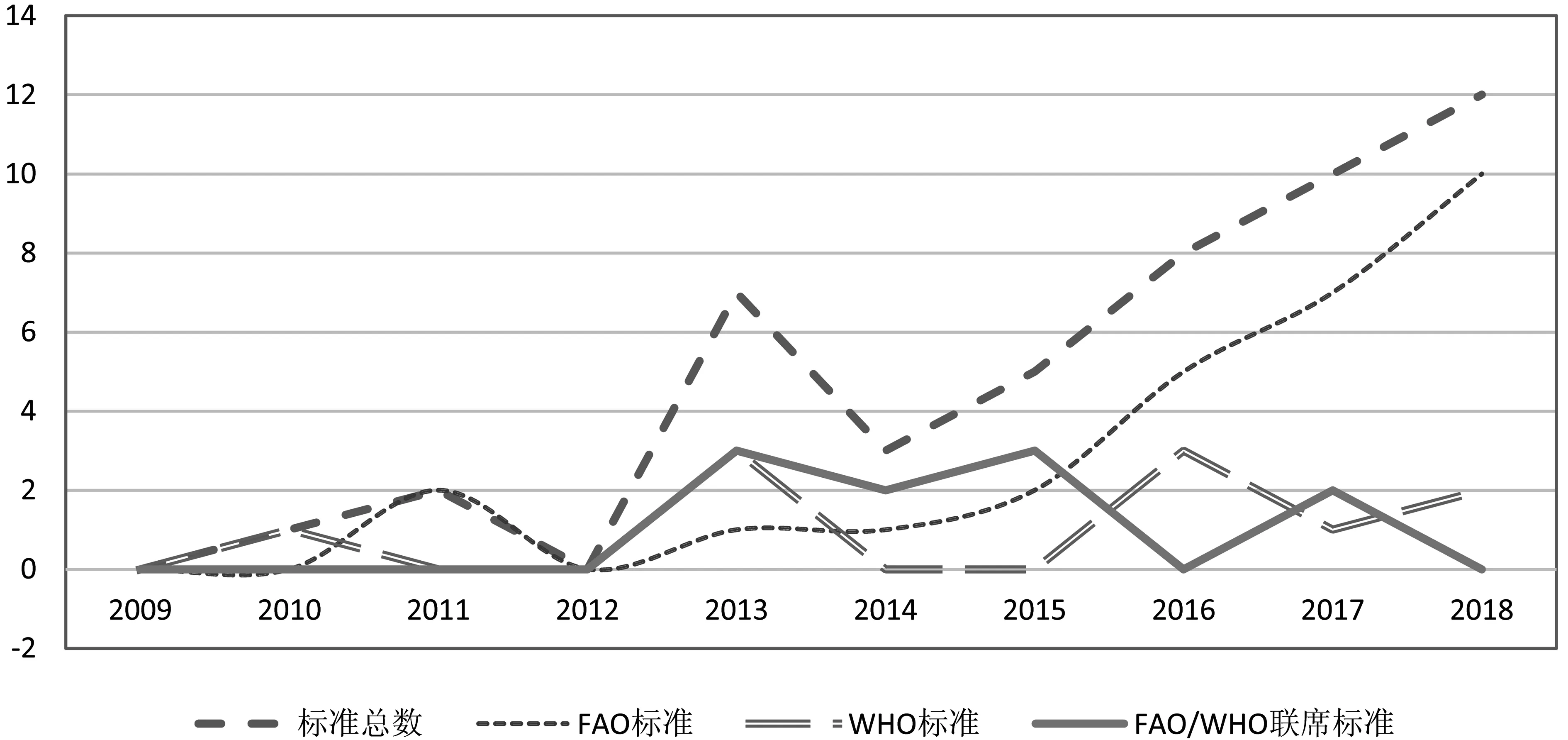

10年來(2009~2018),我國農藥企業共提交49份標準申請,其中FAO標準29份、WHO標準10份、FAO/WHO聯合標準10份,涉及28個品種、26家企業,位列前三位的分別為江蘇龍燈(7個)、江蘇揚農(6個)、北京穎泰(5個)。一次性通過的申請為16份,占比34%,撤銷申請4個,(表1)。

表1 2010~2018年我國企業申請FAO/WHO產品標準和企業名單及標準狀態

續表

注:*一次性通過

表2 2009~2018年我國企業申請FAO/WHO農藥產品標準數量

續表

注:一個企業對應一個產品為一份申請

圖3 2009-2018年我國企業申請FAO/WHO農藥產品標準

2016年FAO發布老程序下標準的更新行動計劃,第一批“更新優先列表”名單中共有56種農藥,目前收到其中22種化合物的變更申請,其中有8個是我國提交,(表3)。

表3 我國企業申請第一批老變新產品標準及評審時間列表

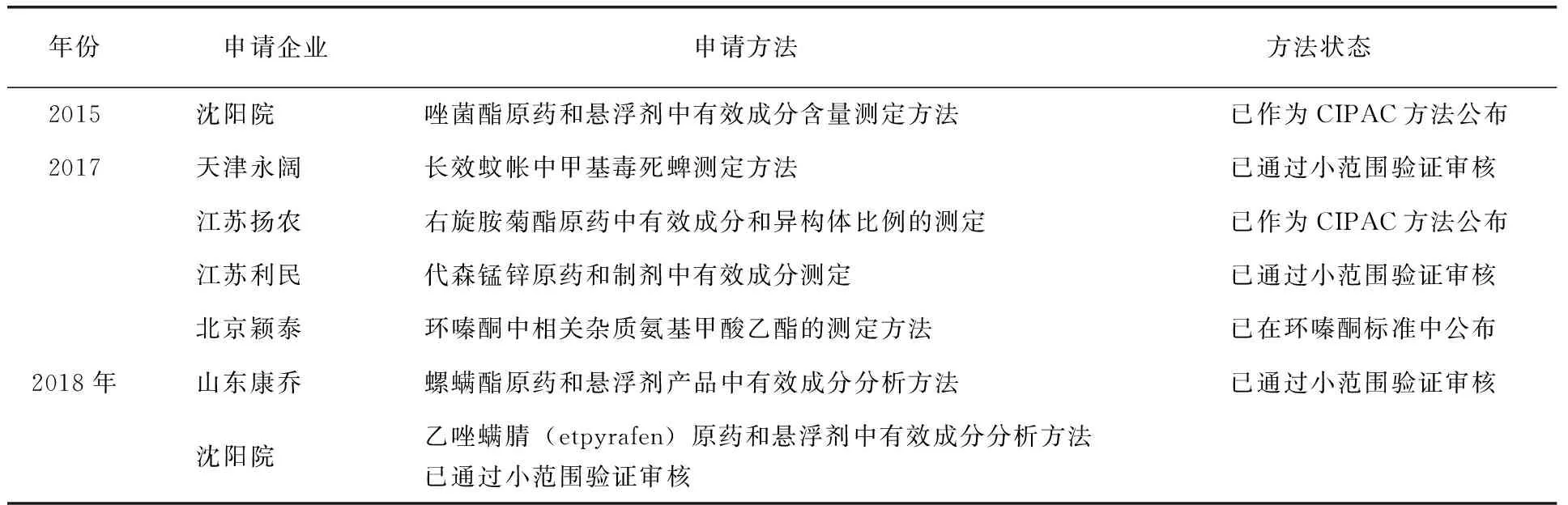

另外,我國在制定CIPAC方法方面也取得了可喜的進展。FAO/WHO標準中引用的分析方法主要為國際農藥分析協作委員會(CIPAC)制定公布的方法。CIPAC方法也是解決農藥國際貿易質量糾紛的常用仲裁方法。隨著標準申請的增加,同時帶動了行業參與CIPAC方法的制定。繼2015年沈陽院第一次成功申請CIPAC方法后,江蘇揚農、天津永闊、江蘇利民等企業也加入了申請制定CIPAC方法的行列。

中化沈陽化工研究院和天津永闊國際貿易有限公司通過成功參與國際標準制定和相同產品認定,促進了企業發展,成為我國參與制定和利用國際標準的典范。

主持制定農藥FAO新標準,作為行業競爭的重要技術手段和國際貿易非關稅壁壘的主要表現形式,長期被農藥跨國公司所壟斷。沈陽化工研究院在大力開發自主知識產權農藥品種的基礎上,積極探索主持制定國際新農藥標準并一舉成功。該院于2014年開始著手準備為其自主研制開發的新農藥-唑菌酯申請國際標準。經過幾年的努力,2015年該院建立了我國首個創制新農藥唑菌酯的CIPAC分析方法,并向FAO提出唑菌酯原藥和唑菌酯懸浮劑兩項新標準的評審申請,遞交了全套新標準制定所需的試驗研究資料。2016年唑菌酯原藥和唑菌酯懸浮劑兩項創制農藥標準順利通過JMPS評審,成為FAO農藥標準,實現了我國新農藥國際標準零的突破,對提高我國農藥產品的國際形象和競爭力具有劃時代意義。

表4 2015~2018年我國企業申請CIPAC方法

目前,唑菌酯已獲得中國、美國、日本以及歐洲多國發明專利。該新農藥兩項國際標準的制定,將有助于我國自主知識產權農藥產品國際競爭力的提升。

天津永闊國際貿易有限公司從2004年著手申請WHO農藥標準,但評審獲準過程并非一帆風順。由于對國際標準評審程序和要求不熟悉,對相關信息不能及時準確掌握,導致最初準備的產品標準認定資料不完善。在多次參加FAO/WHO農藥標準制定培訓班后,從培訓中獲取了很多重要信息和幫助,經過多年努力,終于在2010年通過了評審,公司創立的自主品牌長效殺蟲蚊帳被FAO/WHO農藥標準委員會認定為相同產品,隨之公司也成為聯合國及其它國際機構的供貨商,一躍成為世界馳名品牌,不僅增強了消費者對該企業及其產品的信任,還有利于產品營銷尤其是新市場開發。自2010年起,在被列為國際組織供貨商后,天津永闊產品訂單合同持續增加,產品銷量呈爆發式增長。因公司每年可獲得指定的采購數量,產品按合同生產,增強了生產供應的計劃性和持續性。目前,Yorkool?LN產品已進入非洲30多個國家和地區,取得了顯著的品牌效應和經濟效益。

4 我國深入參與國際農藥產品標準制定面臨的挑戰與對策

4.1 經過10年的探索和努力,我國農藥已成為國際農藥市場的有生力量,深度參與國際農藥產品標準制定事務正當其時。

4.1.1 農藥品種全、質量優 從出口原藥的質量來看,含量高于FAO/WHO標準的產品占比高達81%,許多主打品種的原藥質量達到甚至超過跨國公司的產品,獲得FAO/WHO相同產品認定具有明顯優勢。

4.1.2 經過多年境外登記積累,部分已獲境外登記產品的資料可用于申請國際標準,從而降低國際標準申請的成本和節省時間。

4.1.3 現有24家國內GLP實驗室獲得OECD認證,涵蓋質量、毒理、環境等多個領域,為完成符合國際標準要求的試驗數據提供了技術支撐。

4.1.4 具有申請新藥國際標準和相同產品認定的成功經驗,具備了一批專業人才隊伍。

4.2 同時,我國深度參與國際農藥產品標準制定也面臨一些挑戰。

4.2.1 標準制定要求日趨嚴格 近年來,隨著FAO/WHO農藥產品標準和相同產品認定在國際貿易和農藥登記中所發揮的重要作用得到越來越廣泛的認可和使用,標準申請的要求也日趨嚴格。如按照2016年JMPS會議的決定,相同產品認定如進入到第二階段(即毒理學認定階段),由原來要求的急性毒性數據修改為亞慢性毒性試驗報告。國內有意申請相同產品認定的企業應密切關注諸如此類的相關政策變化,提前做好應對準備,變被動應對為主動應對。

4.2.2 國內登記資料尚未與國際標準申請資料接軌 FAO/WHO“農藥老標準”共有近200個,涉及的多為過專利保護期產品,其中相當一部分農藥仍然廣泛用于農業生產,國際農藥市場仍有需求。為盡快更新這些老標準,2016年FAO啟動了“農藥老標準”更新行動,第一批“更新優先列表”名單共包括56種農藥,其中很多品種是我國農藥企業生產、出口或農業生產使用的主打產品。我國作為世界最大的“過專利保護期”農藥生產國,充分利用標準更新部分資料減免的政策,應該是一次增加我國在國際標準事務中的話語權、引領農藥國際標準的重大機遇。但老標準更新程序中明確了“首家優先原則”,因老標準的多由跨國公司主持制定,其產品登記資料相對完整規范。而國內企業在我國獲得上述產品登記時,因我國農藥登記管理發展過程中的歷史原因,完成和提交的資料不全或用于國內登記的資料不符合國際標準申請的要求,需要重新進行一些費用高、花時長的試驗,如毒理和環境生態試驗等,不得不放棄良機。相關企業要繼續積極參與FAO老標準更新行動,充分利用實施新《農藥管理條例》的契機,有針對性地補充與申請國際標準要求相一致的登記資料。

4.2.3 國內登記資料尚未與國外互認 目前我國仍然只是OECD化學品GLP試驗互認體系的觀察員國,國內認定的GLP實驗室出具的試驗數據大多不能被OECD國家登記部門接受,也不能用于國際標準申請。提高國內登記資料的國際認可度,有助于國內企業降低國際標準申請的成本。我國農藥管理部門應加速推動登記資料的國內外互認進程,實現GLP試驗數據的相互認可,避免重復試驗。企業也應重視國內、國外登記與FAO/WHO標準申請的統一謀劃,協調一致,避免資料之間的矛盾和重復試驗,縮短登記和標準申請時間,節約投入,提高效益。

4.2.4 熟悉國際農藥標準制定的相關人才不足 申請FAO/WHO農藥產品標準制定,對申請者的素質要求較高。需要準確把握申請資料要求,熟悉國際通用試驗指南、具有熟練的英文水平和溝通技能。我國深度參與國際農藥標準制定,資料數據是基礎,專業人才是關鍵。我國應繼續培養、壯大和穩定相關人才隊伍,實時跟蹤國際標準制定規則變化和最新要求,進一步提升我國參與國際標準制定的實力和能力。