族群藝術(shù)學(xué)語(yǔ)境下的苗族文化

——貞豐型苗族背扇藝術(shù)引發(fā)的文化思考*

淳于步,張化良

(凱里學(xué)院, 貴州 凱里 556000)

族群藝術(shù)學(xué)這一概念是近年由北京師范大學(xué)傳媒藝術(shù)學(xué)院梁久教授提出的,它既是民族藝術(shù)學(xué)的分支,又是工藝美術(shù)學(xué)的分支,旨在把民族藝術(shù)和工藝美術(shù)放到具體的族群和民族支系中去探討。民族藝術(shù)和工藝美術(shù)都是非常寬泛的概念,民族藝術(shù)包括不同民族和同一民族不同區(qū)域的藝術(shù)門類;工藝美術(shù)包括工藝技藝、材料、造型和文化內(nèi)涵等。族群藝術(shù)學(xué)則把視野放到特定生態(tài)背景下的具體的聚落群體,在特殊的時(shí)間段落中其藝術(shù)的表現(xiàn)與變化,以及所承載的藝術(shù)學(xué)、歷史學(xué)、地理學(xué)等人文方面的實(shí)證。因此,在它的聚合中,使讀者能夠真正細(xì)致地觀看到民族藝術(shù)真實(shí)具體的細(xì)節(jié)和脈絡(luò),而不是空泛的理論解構(gòu)。這是一門科學(xué)務(wù)實(shí)的學(xué)科和方法。

苗族是一個(gè)古老的民族,歷史上經(jīng)歷了5次大遷徙。定居西南后,不同的支系仍然處于不同規(guī)模的遷徙之中。在研究苗族歷史和文化變遷時(shí),經(jīng)常會(huì)用到一個(gè)比較通行的原則——“文化的最小變化”原則。“文化最小變化原則”說(shuō)的是少數(shù)民族在遷徙過(guò)程中,遷徙的時(shí)空比較近的,由于時(shí)間短空間近,其文化的保存和保持比較完好。“文化的最小變化”原則的空間有兩個(gè)含義:其一是文化空間,指的是文化的氛圍和樣式比較接近;其二是生態(tài)空間,指的是生存背景比較接近。反之,少數(shù)民族在遷徙過(guò)程中,遷徙時(shí)空比較遠(yuǎn)久的,由于時(shí)間長(zhǎng)、空間遠(yuǎn),其文化的保存和保持就要破碎和流失得較多。

然而,我們從一條貞豐型苗族背扇來(lái)對(duì)此進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)在族群藝術(shù)學(xué)語(yǔ)境下,“文化的最小變化”原則并非通行原則。生活在貴州黃平、施秉、凱里、福泉、甕安一帶的苗族與生活在苗族西部方言區(qū)范圍內(nèi)的貞豐一帶的一支苗族族群歷史上曾同屬于“黑苗”,由于多種原因,一支苗族于200年前脫離“黑苗”聚居地,來(lái)到貞豐一帶生活,他們保持了原苗族支系的很多文化,但也有了文化的變遷,這種變遷并非適應(yīng)“最小變化原則”。

一、西部方言區(qū)“黑苗”與黃平地區(qū)苗族的關(guān)系

“黑苗”是明清時(shí)期的一些文獻(xiàn)中對(duì)分布在黔東南地區(qū)的苗族支系的稱呼。由于對(duì)苗族的不了解,往往是以民族的服色、形制加以命名。乾隆十六年(1751年)六月初一日,乾隆皇帝下旨:“我朝統(tǒng)一區(qū)宇,內(nèi)外苗夷輸誠(chéng)向化,其衣冠狀貌各有不同,著沿邊各督撫于所屬苗、瑤、黎、憧以及外夷番眾,仿其服飾繪圖送軍機(jī)處,匯齊呈覽,以昭王會(huì)之盛。各該督撫于接壤處,俟公務(wù)往來(lái),乘便圖寫,不必特派專員,可于奏事之便傳諭知之。”[1]自此開(kāi)始了《皇清職貢圖》的編撰。所謂《皇清職貢圖》就是向清政府奉表納貢的少數(shù)民族,以及部分外國(guó)人的繪圖和圖說(shuō)[2]。在對(duì)貴州少數(shù)民族及其風(fēng)物的編撰中出現(xiàn)了許多版本的有關(guān)苗族的圖冊(cè),即“百苗圖”。在這些圖冊(cè)中,大多以苗族的服飾顏色、形制和居住地理環(huán)境劃分苗族支系,比如小花苗、大花苗、白苗、歪梳苗、箐苗、紅苗、黑苗、九股苗等。

“黑苗”主要居住在黔東南,語(yǔ)言分類上屬于苗語(yǔ)黔東方言,服飾以青黑色為主。那么苗語(yǔ)西部方言區(qū)又怎會(huì)有一支“黑苗”在此生活?眾多的歷史資料和黔西南、安順的一些地方志只記述了1732年以后,黔東方言區(qū)苗民由于難以接受“改土歸流”的強(qiáng)制漢姓,以及天災(zāi)大旱和苗族起義遭到鎮(zhèn)壓與屠殺等原因,于是紛紛遷往西部方言區(qū)。如《安龍縣民族志》提道:“本縣苗族,主要支系有黔東方言(自稱黑本家、他稱黑族、黑苗)……操黔東方言的苗族約在清乾隆、嘉慶年間(公元1735-1800年)陸續(xù)遷入縣境,大多數(shù)自稱祖先來(lái)自省內(nèi)黃平縣的谷隴區(qū)和重安區(qū),少數(shù)來(lái)自凱里縣旁海區(qū),臺(tái)江縣和施秉縣,遷徙原因主要是天災(zāi)和戰(zhàn)亂。”[注]安龍縣民宗局《安龍民族志》編寫組(內(nèi)參)1992年版55頁(yè)。《鎮(zhèn)寧縣志》也只有簡(jiǎn)單幾句:“馬廠和六馬區(qū)的部分苗族,于清咸豐年間,由黔東南遷來(lái)鎮(zhèn)寧縣,距今已有140多年。”[3]而在1732年之前的歷史則鮮有記述。筆者經(jīng)過(guò)對(duì)貞豐、安龍、鎮(zhèn)寧、關(guān)嶺和黃平、施秉等地近200年為同一支系的苗族進(jìn)行長(zhǎng)期調(diào)研,特別是族群中的長(zhǎng)者,初步認(rèn)定清代西部方言區(qū)的“黑苗”是分三批由黔東方言區(qū)黃平縣、施秉縣等地遷徙過(guò)去的。為方便敘述,本文把生活在貞豐的這支“黑苗”稱為“貞豐型苗族”,把生活在黃平周邊的這支“黑苗”稱為“黃平型苗族”,把生活在鎮(zhèn)寧的這支“黑苗”稱為“鎮(zhèn)寧型苗族”。200年前,這支苗族如何從“黃平型”變?yōu)椤柏懾S型”“鎮(zhèn)寧型”?歷史上曾經(jīng)歷了三次重要的遷徙。

第一次遷徙,發(fā)生于嘉慶年間。從清中期以后,為了進(jìn)一步管理苗疆,清政府推行了“改土歸流”的政策。為了更好地推行流官制度,采取了強(qiáng)制漢姓的措施,使得苗族非常不滿,加上自然災(zāi)害,糧食顆粒無(wú)收,政府課以重稅,這一帶的苗族紛紛出走。據(jù)當(dāng)?shù)厝苏f(shuō),嘉慶年間,黃平谷隴一些苗族結(jié)伴到貴陽(yáng)一帶找活路(打工),經(jīng)人介紹為一位貞豐來(lái)貴陽(yáng)做生意的布依族富人抬滑竿。這位好心的布依族富人聽(tīng)說(shuō)了他們的情況,讓他們到貞豐自己開(kāi)荒種地。他們到了貞豐看到確實(shí)有許多荒山,于是回到黃平攜帶家眷遷徙到貞豐,居住在現(xiàn)在的左旗一帶。

第二次遷徙,發(fā)生于道光年間。經(jīng)過(guò)在貞豐一些年的拓荒種地,最早遷徙過(guò)去的苗族過(guò)上了相對(duì)穩(wěn)定的生活,他們還經(jīng)常回老家走親訪友,相互通婚。得知貞豐一帶還有許多荒山,于是許多村寨的部分苗族又一次結(jié)伴遷徙過(guò)去。居住在現(xiàn)在的黑苗灣組(現(xiàn)改為聯(lián)合)和安龍的戈塘鎮(zhèn)等地。

第三次遷徙,發(fā)生于咸同苗族起義失敗后。1872年臺(tái)拱苗族張秀眉起義失敗后,清政府對(duì)黔東南的苗族進(jìn)行報(bào)復(fù),許多苗族村落被血洗。由于貞豐、安龍那邊有黃平苗族,于是許多村寨連片遷徙,居住在安順地區(qū)的鎮(zhèn)寧、關(guān)嶺等地。

二、一條貞豐型苗族子孫背帶

(一)貞豐型苗族子孫背帶形制

背帶,也叫背兒帶,是中國(guó)民間背小孩的用具。不同區(qū)域和不同民族在背帶的造型與用法各有不同,一般比較大眾化的背帶由帶、背、蓋三個(gè)部位組成。背帶背部主要是護(hù)住小孩的腰背;帶從大人兩肩往前交叉于胸,然后從大人兩肋往后兜住小孩臀部和雙腿,再繞到大人腹部捆綁起來(lái);背帶蓋則可以為小孩遮陽(yáng)擋風(fēng)。由于背帶的背部和蓋部有比較寬的面積,許多民族把自己的審美、圖騰、風(fēng)俗等文化信息繡在上面,形成了不同的人文和工藝風(fēng)景線。特別是背部的圖案和刺繡工藝最具代表性,因此把繡有圖案的背帶背部也稱之為背扇。當(dāng)然,也有的民族在背帶狹窄部分運(yùn)用不同的工藝,做出非常漂亮的圖案。

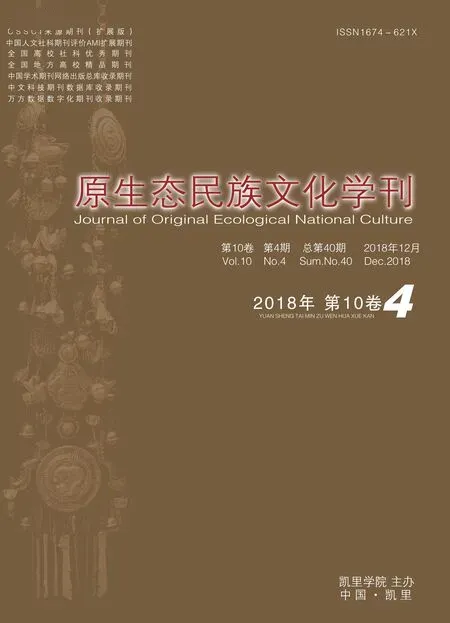

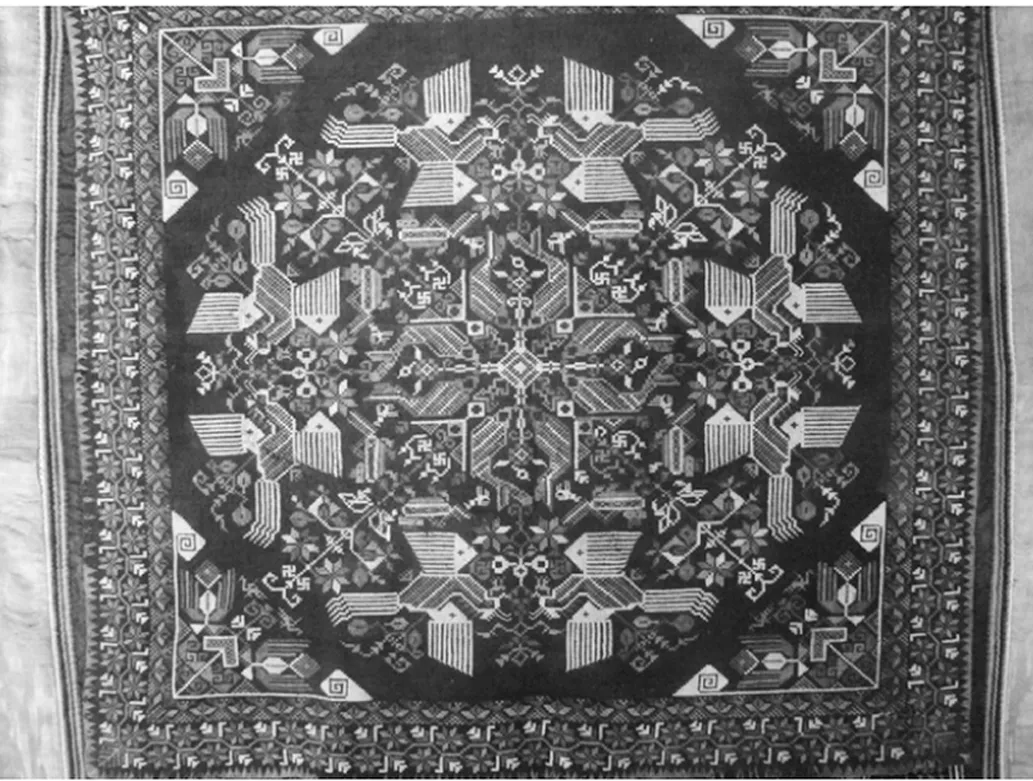

凱里學(xué)院苗侗文化博物館從民間征集了一條傳統(tǒng)的貞豐型苗族子孫背帶,背扇寬52厘米,高84厘米,刺繡部分寬28厘米,高67厘米,背帶蓋寬40厘米,高38厘米,兩邊背帶帶張開(kāi)各210厘米,帶寬22厘米,以青色為基調(diào)。背帶整體長(zhǎng)472厘米,加背帶蓋高122厘米。經(jīng)專家組認(rèn)定為19世紀(jì)初貞豐型苗族遺物。其以青黑色為基調(diào),有黃色刺繡花樣搭配,應(yīng)為經(jīng)濟(jì)條件較好的人家遺物。如圖1、圖2、圖3,這條背帶由背扇、背帶蓋、背帶帶子三個(gè)部分組成。背扇部分采用數(shù)紗繡的刺繡技藝完成,青黑色為基調(diào),紫蘭打底,黃線突出造型重點(diǎn),零星飄紅。背扇是背帶的主體部分,不僅面積最大,也是主要用來(lái)展示背帶持有者對(duì)本民族文化的崇拜,對(duì)苗族繁衍的崇敬,對(duì)未來(lái)的憧憬等。一般為豎起的長(zhǎng)方形,里子用作兜住幼兒的背部和臀部,外面用本支系最精妙的工藝制作,圖案以本支系的圖騰崇拜、對(duì)世界的認(rèn)知、以及工藝美術(shù)造型為主。背帶蓋與背扇上緣相連,大多正反兩面都有紋飾,用在背幼兒時(shí)蓋住小孩頭部以免風(fēng)吹日曬。背帶帶子是從背扇兩邊延伸出去,較長(zhǎng),大多沒(méi)有紋飾,主要作用是將嬰幼兒縛在成人的背上。

(二)貞豐型苗族子孫背帶的藝術(shù)

在苗族文化體系里,背扇的工藝和文化,與服飾工藝和文化處于同一量級(jí)位置,有的甚至還要高一個(gè)級(jí)別,這是基于苗族的根文化演繹出來(lái)的。繁衍生育崇拜在苗族族群的意識(shí)形態(tài)中根深蒂固,生生不息,延續(xù)至今。他們把能夠生育繁衍,看成是上對(duì)得起祖先,下對(duì)得起族群未來(lái)的大事。因此苗族女孩很早就開(kāi)始跟隨長(zhǎng)輩學(xué)做女紅,不僅學(xué)習(xí)到家族和族群的工藝技藝,更要學(xué)到這些工藝所塑造的造型紋樣的文化意蘊(yùn)。當(dāng)她們稍加懂事,就必須在自己的嫁妝上繡出表示自己能夠勝任未來(lái)生育繁衍的標(biāo)識(shí)性符號(hào)。而背扇大多由工藝更加?jì)故臁⑽幕滋N(yùn)更為豐富的長(zhǎng)輩們制作。這些符碼表現(xiàn)了苗族長(zhǎng)輩們對(duì)世界輪回、家族和家庭欣欣向榮的認(rèn)知,對(duì)民族血脈延續(xù)直到永遠(yuǎn)的觀念,以及在工藝用色、針技和造型上保持著本支系最具特征性的紋樣以維系和守候自己的文化和族群特質(zhì)。當(dāng)炫耀女性的美和民族特征的服飾因生境和時(shí)代的變化而變化時(shí),堅(jiān)守得最久的工藝符號(hào),就是背扇了!

圖1 貞豐苗族子孫背帶整體(淳于步攝)

圖2 貞豐苗族子孫背帶蓋(淳于步攝)

1.貞豐型背扇背帶蓋工藝藝術(shù)

針技:數(shù)針繡中的細(xì)線十字挑,每針距不超過(guò)1毫米。用線直徑在0.3毫米。

用色:以黃色為主色調(diào),以紫色為輔助色調(diào)。用黃柏皮煎水制作的亮黃色線跳躍而醒目,用春芽樹(shù)皮煎水制作的暗黃色線顯得沉穩(wěn),紫色主要用在花朵上做點(diǎn)綴,有吉祥四溢之感。

圖案結(jié)構(gòu):四瓣花為中心延展,以對(duì)稱符合型圖案為主,有鳥(niǎo)紋、魚(yú)紋、蝶紋、楓葉紋等。這種用紫色作暗色調(diào),用黃色作亮色調(diào)的明暗對(duì)稱符合圖案結(jié)構(gòu)堪稱苗族圖案結(jié)構(gòu)中的佳作,也是世界民族民間工藝圖案結(jié)構(gòu)中少有的精品。

圖3 貞豐“黑苗”子孫背帶背扇(淳于步攝)

2.貞豐型背扇工藝藝術(shù)

針技:以數(shù)針繡和細(xì)線鎖邊為主。無(wú)論是數(shù)針還是鎖邊,皆整齊清晰,無(wú)亂紗針技。

圖案結(jié)構(gòu)主要是用細(xì)黃線鎖邊制作出來(lái)的四瓣花和鳥(niǎo)蝶復(fù)合圖案。

用色:青藍(lán)打底、細(xì)黃線鎖邊、零星飄紅,鎖邊的細(xì)黃線在0.1毫米。在光線較暗的情況下,略顯昏沉,一旦遇到光亮,鎖邊的黃色突顯出來(lái),把圖案完全“鎖”在黃線里,重新構(gòu)成真正要表達(dá)的圖案。加上零星飄紅,好似黎明前星光未落,黑暗未去,卻掩不住太陽(yáng)的絲絲光縷。

另外,背帶帶與背扇連接部位也有與背扇相同的圖案、針技和用色。往外延伸還有織錦點(diǎn)綴。整張背帶顯得大而不拙,靈氣四溢。

三、黃平型與鎮(zhèn)寧型、貞豐型苗族背扇的藝術(shù)特征及文化變遷

苗族的背帶圖案的造型工藝,對(duì)于一個(gè)沒(méi)有文字的民族來(lái)說(shuō),有在追溯其文化和族群的歷史流程上的標(biāo)志性文獻(xiàn)作用。因此,對(duì)這件文物的歷史文化分析,需要有科學(xué)、謹(jǐn)慎的態(tài)度和豐富的苗族刺繡工藝歷史經(jīng)驗(yàn)。這要求不能夸大和神秘化文物的歷史感,又要對(duì)它作出合乎歷史、文化的邏輯解釋。學(xué)界有相當(dāng)多的人認(rèn)為,苗族的服飾刺繡圖案,是穿在身上的史書(shū)。雖然今天的許多支系的服飾在與其他文化交融后出現(xiàn)了“四不像”的現(xiàn)象,如牡丹、鳳凰等圖案的出現(xiàn)。但這并不是說(shuō)苗族服飾的文化成分是編出來(lái)的,而是在今天的時(shí)代背景下許多苗族服飾脫離了原有的文化軌跡,走向了市場(chǎng)化的道路。這也說(shuō)明了不同支系的苗族,隨著歷史的變遷,其針技、圖案紋飾、用色等的時(shí)代性烙印。

如果我們順著歷史順序的流程,從清康熙年間遷徙到貞豐的黑苗往后梳理,由于第一批遷徙的苗族已經(jīng)沒(méi)有了歷史文物和文獻(xiàn)的佐證,難以斷定當(dāng)時(shí)的服飾針技和圖案用色的模樣,貿(mào)然猜測(cè)反而會(huì)造成隔空臆斷。反過(guò)來(lái),如果我們從現(xiàn)代各地同一“黑苗”支系的針技、圖案、用色進(jìn)行歷史的回溯,捋到不能前進(jìn)的斷點(diǎn),可能還會(huì)有效些和科學(xué)些。

(一)黃平型苗族背扇藝術(shù)及變化

由于時(shí)代的變遷,在中部方言區(qū),特別是由此遷徙到西部方言區(qū)去的“黑苗”族源地一帶,已經(jīng)很難找到19世紀(jì)中葉以前的背扇實(shí)物。我們也只能從田野考察和僅存的物件中去探尋其工藝的變化。

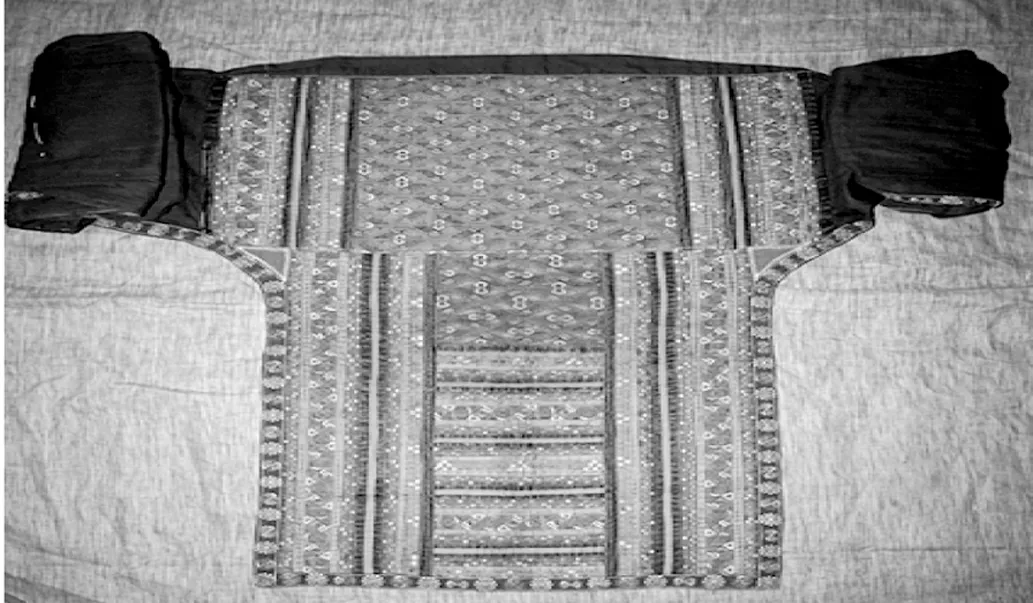

“黑苗”之所以有這樣的稱謂就是因?yàn)槠浞椧郧嗪谏珵橹鳌|S平、施秉一帶的苗族在清代背帶工藝的針技以數(shù)針繡聞名,圖案主要是程式性的飛鳥(niǎo)、楓葉和蝴蝶,間有數(shù)針十字挑,用色基本為青黑色,采用二方連續(xù)和四方連續(xù)結(jié)構(gòu)。清朝中后期,由于清水江貿(mào)易逐漸深入苗疆腹地,清水江兩岸的苗族在工藝上有所改變,如圖4。

圖4 臺(tái)江革一型苗族背扇(凱里學(xué)院苗侗文化博物館收藏)

這條19世紀(jì)中后期的臺(tái)江革一型苗族背帶,雖然還沿用數(shù)針繡針技和二方、四方連續(xù)造型。但明顯看出有了黃色和紅色。在考察中我們發(fā)現(xiàn)在18世紀(jì)清水江中下游一些富有的苗族就已經(jīng)大量使用黃色。20世紀(jì)以后,特別是解放后,該支系的苗族幾乎全部用大紅色,如圖5。

1.用色的變化。18世紀(jì)以前,該支系基本以青黑色為基調(diào),一些比較富庶的人家在背帶的細(xì)微部位用些黃色。19世紀(jì)清水江貿(mào)易和“新疆六廳”的逐漸歸統(tǒng),給沿岸帶來(lái)了東部的彩色絲線,開(kāi)始在局部用紅色。20世紀(jì)紅色逐漸成為主色調(diào),特別是解放后,基本上用大紅色,細(xì)微部分用黃色陪襯。

2.圖案紋飾的變化。苗族是一個(gè)極其崇拜先祖和生育繁衍的民族,許多服飾紋樣中都有這方面的標(biāo)志性圖案,但有的支系出現(xiàn)不同的紋樣,是有歷史原因的。例如,該支系在1800年前的主要紋樣是以飛鳥(niǎo)、蝴蝶、楓葉等抽象多重復(fù)合的祖先崇拜和圖騰崇拜的數(shù)針繡圖案為主。而清咸同年間苗族起義失敗后,遭到清政府的屠殺,許多村民逃跑遷徙,導(dǎo)致人口銳減。于是在該支系服飾圖案中,原來(lái)的以圖騰為主的紋樣,逐漸消失,代之而來(lái)的是以表現(xiàn)繁衍的蛙紋、蜘蛛紋為主的圖案紋樣,表現(xiàn)了他們對(duì)生存和族群繁榮的向往。20世紀(jì)初以來(lái)的大多圖案由0.5厘米見(jiàn)方或棱形的數(shù)針繡組合成較為抽象的蛙紋,間雜一些零星的細(xì)小的飛鳥(niǎo)抽象紋飾和細(xì)小的云龍紋飾,邊沿也由原來(lái)細(xì)線數(shù)針鎖邊變成了寬邊雙針鎖。整體圖案雖然也夠?qū)挻螅珗D案的局部都很瑣碎,多重復(fù)合結(jié)構(gòu)已經(jīng)沒(méi)有了,只是簡(jiǎn)單圖案的連環(huán)拼接。

可見(jiàn),黔東南黃平、施秉支系的“黑苗”在20世紀(jì)以來(lái),無(wú)論是用色還是圖案都有了明顯的改變,如圖5。

圖5 黃平苗族背帶

圖5為現(xiàn)在黃平苗族的背帶,針技是數(shù)針繡,構(gòu)圖是四方連續(xù),但圖案瑣碎,幾乎以紅色為基調(diào),間有些紫色和黃色。

(二)黃平型苗族背扇藝術(shù)嬗變的原因

1.原因之一:政治地位的變化

清朝改土歸流后,“黑”的話語(yǔ)意義是用來(lái)表述對(duì)黔東南苗族的貶稱,為了改變這種貶稱,黔東南苗族一直在努力用比較耀眼的紅黃色等彩色代替青黑色。清末民初由于戰(zhàn)亂,統(tǒng)治集團(tuán)無(wú)暇顧及邊遠(yuǎn)地區(qū),苗族有了休養(yǎng)生息的機(jī)會(huì),在服飾的局部上用黃色和紅色代替,如圖4。而民國(guó)以后,特別是新中國(guó)成立以后,苗族得到了安居樂(lè)業(yè),耀眼絢麗的紅色就成了主要色調(diào),圖案也加入了表示繁衍的蛙紋和蜘蛛紋,如圖5。

2.原因之二:經(jīng)濟(jì)的繁榮與發(fā)展

清水江由西向東橫穿黔東南腹地長(zhǎng)達(dá)380公里,再往東進(jìn)入湖南稱為沅江。從明朝中后期起,中央政府通過(guò)對(duì)清水江木材資源的開(kāi)發(fā),逐漸把中原文化帶入被稱為“生苗”的黔東南清水江沿岸。清代以來(lái)通過(guò)多種手段進(jìn)行管制,如設(shè)立府、廳、屯、堡等。咸同年間張秀眉起義失敗后,清政府對(duì)黔東南加強(qiáng)掌控。特別是19世紀(jì)末20世紀(jì)初,清水江貿(mào)易再度繁榮。經(jīng)濟(jì)上的融合,往往比政治上的高壓更能對(duì)生產(chǎn)力低下的民族地區(qū)形成突破。大量東部的百貨與西部的山貨在清水江沿岸轉(zhuǎn)運(yùn)交換,許多東部?jī)?yōu)質(zhì)的彩色絲線進(jìn)入苗疆腹地,因此以紅色為基調(diào)的刺繡才逐漸成為了清水江沿岸苗族的主要色調(diào)。如從劍河南加到展架一帶的紅繡,劍河革東周圍的破線繡,臺(tái)江平兆周圍的平繡,臺(tái)江施洞和施秉馬號(hào)的破線繡等,從19世紀(jì)中后期以來(lái),逐漸向紅色為主要基調(diào)過(guò)度。黃平、施秉支系的“黑苗”也不例外,也在不斷地變化中。原來(lái)那種青藍(lán)打底的數(shù)針繡,遠(yuǎn)看像似黑色的服飾,已經(jīng)變成了今天的大紅色了。這一點(diǎn),筆者在長(zhǎng)期的田野作業(yè)和文物收集工作中得到該支系老人們的間接證實(shí)。他們認(rèn)為黑色并不是苗族人十分喜歡或一定需要的色彩基調(diào),是因?yàn)樯a(chǎn)力低下不得已只能接受的現(xiàn)象。

(三)西部方言區(qū)“黑苗”支系背帶變化的歷史回溯

1.鎮(zhèn)寧型苗族背帶

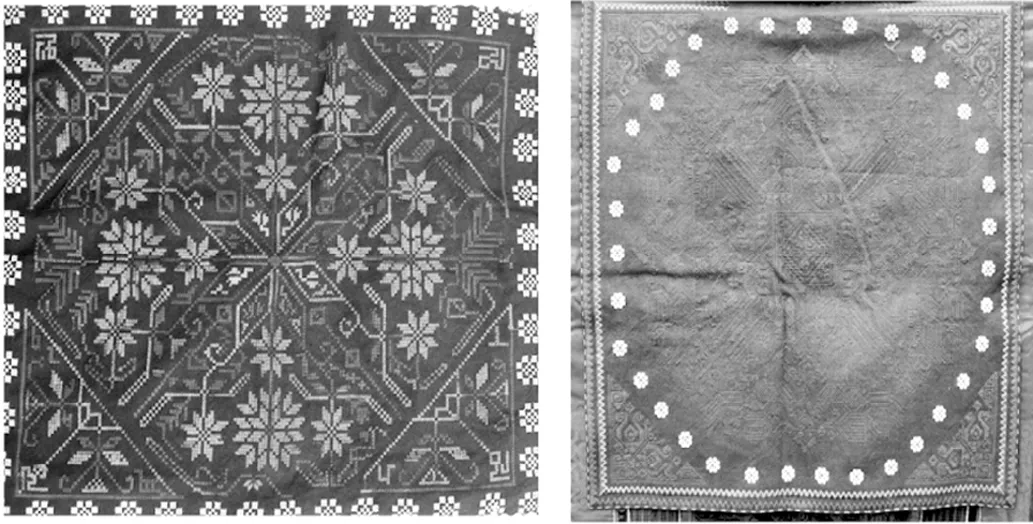

關(guān)嶺、鎮(zhèn)寧的“黑苗”大多是在咸同起義期間或之后遷徙過(guò)去的。這時(shí)期原住地苗族各個(gè)村寨已經(jīng)開(kāi)始用一些零星的紅色、黃色點(diǎn)綴背帶的各個(gè)細(xì)微部位。如圖6、圖7。

關(guān)嶺、鎮(zhèn)寧“黑苗”遷徙過(guò)去的時(shí)間在咸同年間,正是該支系苗族服飾開(kāi)始逐漸變化的時(shí)段。用色上開(kāi)始用一些富家也用的黃色、紅色,但使用面積較小。特別是蜘蛛紋和蛙紋的出現(xiàn)就是其歷史性標(biāo)志。在此之前原住地的“黑苗”圖案基本是祖先崇拜圖案,即飛鳥(niǎo)、蝴蝶、楓葉。蜘蛛紋和蛙紋則反映了該支系由于清政府的殘暴剝削和血腥鎮(zhèn)壓后,人口銳減。于是苗族的另一個(gè)文化發(fā)端的生育繁衍崇拜逐漸在服飾制作上反映出來(lái)。

針技都是數(shù)針繡,背帶蓋都是十字挑,造型以四瓣花為主的對(duì)稱楓葉圖案、飛鳥(niǎo)紋和蜘蛛紋。

圖6 關(guān)嶺“黑苗”背帶(楊曉輝攝)

圖7 鎮(zhèn)寧“黑苗”背帶蓋(楊曉輝攝)

2.貞豐型苗族背帶

于乾隆、嘉慶遷徙過(guò)去的“黑苗”背帶工藝還保持著古老的圖案造型。

背帶蓋圖案構(gòu)圖:中間以三重棱形結(jié)構(gòu)型圖案是家園、家庭和人的和諧象征,向上、下、左、右四個(gè)方向延伸出一個(gè)四瓣花的四條花莖。莖桿稍部為花身鳥(niǎo)首圖,樹(shù)葉為翅膀的復(fù)合型。花身中間用8個(gè)紫色絲線十字挑圍住黃線十字挑構(gòu)成一個(gè)細(xì)小的卐紋,與中心表示和諧的棱形圖案相對(duì)應(yīng)。花身外被兩條對(duì)嘴魚(yú)圍著。這是苗族對(duì)世界、人類繁衍的認(rèn)識(shí),也是圖騰的標(biāo)識(shí)。在這個(gè)主圖的外圍,由四對(duì)魚(yú)鳥(niǎo)復(fù)合型圖案構(gòu)成,鳥(niǎo)翅為變形的魚(yú)。在主圖的中間,添加一些由各種苗族文化元素構(gòu)成的細(xì)小抽象圖案,有飛鳥(niǎo)、蝴蝶、楓葉、卐字等的不同位置的重組,交叉對(duì)角線上,是楓葉、蝴蝶的復(fù)合型組合,圖案外留有空白六邊形,四角為飛鳥(niǎo)與蝴蝶的復(fù)合型組合,邊框?yàn)樽稀ⅫS雙色四瓣花組成的八瓣花棱形楓葉,由藤蔓的連接,把整個(gè)背扇蓋框起。整個(gè)圖案雖然是多重復(fù)合,但井然有序,組合嚴(yán)謹(jǐn),文化的源與流清晰,民族的審美訴求強(qiáng)烈。

背扇圖案結(jié)構(gòu):以飛鳥(niǎo)和蝴蝶復(fù)合的變型夸張程式性為主。時(shí)而飛鳥(niǎo)的眼睛成了蝴蝶翅膀的鳳眼,時(shí)而蝴蝶的翅膀成為飛鳥(niǎo)的身子,時(shí)而鳥(niǎo)首成了蝴蝶的尾羽,時(shí)而鳥(niǎo)喙成了蝴蝶的觸須,是一張極具中國(guó)傳統(tǒng)立體變型的復(fù)合圖案,而背扇上部左右和下部中間的斜十字連接外圍四條邊的圖案,不僅表達(dá)了苗族人對(duì)家庭和睦與和諧的理念,也表現(xiàn)了苗族非對(duì)稱結(jié)構(gòu)的審美觀念,如圖1、圖2、圖3。

雖然近二三十年來(lái),西部方言區(qū)“黑苗”受漢文化和布依族文化的影響,加入了一些與之相關(guān)文化內(nèi)容,如團(tuán)花紋、麒麟送子等,但僅僅是極個(gè)別現(xiàn)象。

(四)貞豐型苗族藝術(shù)文化的堅(jiān)守

通過(guò)對(duì)遷徙到西部方言區(qū)“黑苗”背扇藝術(shù)和黔東南遷徙族源地“黑苗”背扇藝術(shù)的工藝、紋樣的解釋,我們發(fā)現(xiàn):族源地區(qū)的該支系“黑苗”在工藝、造型和紋樣上已經(jīng)發(fā)生了重大的變化。遷徙的時(shí)間和空間較近的關(guān)嶺、鎮(zhèn)寧的“黑苗”背扇,雖然也有變化,卻還比較忠實(shí)于該支系古老工藝和造型紋樣。遷徙的時(shí)間較遠(yuǎn)久的貞豐、安龍“黑苗”仍然保存著該支系到目前為止發(fā)現(xiàn)的最古老的工藝和造型紋樣。這似乎與文化人類學(xué)的“少數(shù)民族遷徙文化的最小變化原則”相悖。

在大多情況下少數(shù)民族遷徙的文化“最小變化原則”是通行的,但用在西部方言區(qū)“黑苗”和其族源地這里卻大相徑庭,原因如下。

1.不屈的民族性格

無(wú)論是哪一個(gè)方言區(qū)的苗族,無(wú)論遷徙到何處,他們都“倔強(qiáng)”地保存著對(duì)故土的眷戀,對(duì)祖先的崇敬。這是他們勇敢、堅(jiān)決地生存下去的精神支柱。他們生存的最大意義是能使族群不斷地壯大和幸福地生活,他們?nèi)ナ篮笞畲蟮脑妇笆悄芘c祖先的靈魂同處一地的團(tuán)聚和呵護(hù)。因此,他們才能把四瓣花、卍字紋等紋樣傳承了數(shù)千年。也正因如此,他們才會(huì)把祖先遷徙的路徑,以鬼師祭詞的形式記錄下來(lái),在送逝者的亡靈時(shí),才會(huì)順著祖先遷徙的路線回去跟祖先團(tuán)聚。而服飾圖案的標(biāo)志性符號(hào)就是他們必須持有的信物。所以無(wú)論他們走到哪里,此信物是不能改變的,是必須堅(jiān)守的文化符號(hào)。基于這樣的信仰,西部方言區(qū)“黑苗”才把帶走的文化保留至今。在考察中我們發(fā)現(xiàn)西部方言區(qū)“黑苗”的《開(kāi)路歌》印證了這一點(diǎn)。鬼師在引導(dǎo)逝者的靈魂走過(guò)的路線為:平壩-貴陽(yáng)-龍里-福泉-黃平,然后告一段落,在與老家的先民的靈魂匯合后才走;又從黃平-清水江-劍河的久仰再告一段落,與這里的祖先靈魂再匯合后再走;再?gòu)木醚?雷公山-車江大壩,然后直往東方老家。正是這種原始巫教的祖先崇拜信仰深入骨髓,才鍛造了這樣的民族性格,在沒(méi)有文字的狀態(tài)下,運(yùn)用符號(hào)作為民族記憶,從而把自己的文化堅(jiān)守至今。

2.堅(jiān)持中的孤島文化

乾隆、嘉慶年間遷徙過(guò)去的黑苗不過(guò)楊、王、田、姜四個(gè)姓氏幾十戶人家,雖然到了清末已經(jīng)陸續(xù)達(dá)到數(shù)萬(wàn)人,但比起當(dāng)?shù)氐牟家雷搴推渌档拿缱鍋?lái)說(shuō)仍然是少數(shù)群體。經(jīng)濟(jì)上他們開(kāi)荒種地,自給自足。文化上他們保持著原有的體系,以便與老家的族群通婚,使得血脈傳承和族群壯大。服飾紋樣上雖然西部方言區(qū)許多民族都由四瓣花衍生出來(lái)的八角花和卍字紋,但他們堅(jiān)持自己的構(gòu)圖造型和用色來(lái)區(qū)別。即使是原住地的族群發(fā)生了變化,他們?nèi)匀槐3种w徙時(shí)代留下的造型工藝。這不僅僅是工藝的堅(jiān)守,更是符號(hào)載體意義下信仰的堅(jiān)守,才使他們把那個(gè)時(shí)代的文化保留下來(lái)。這一現(xiàn)象在貴州多處可見(jiàn),比如安順和錦屏的屯堡文化。

四、結(jié)語(yǔ)

從族群藝術(shù)學(xué)語(yǔ)境來(lái)看,少數(shù)民族遷徙文化的最小變化原則不是通行的原則。族群藝術(shù)學(xué)雖然只關(guān)注具體的族群在造型工藝上的特征和所承載的文化含量,但它卻從這些細(xì)部的精準(zhǔn)表述中獲得了一個(gè)族群在不同的時(shí)期和地域所體現(xiàn)出來(lái)的藝術(shù)特質(zhì),這些藝術(shù)特質(zhì)無(wú)疑成為人類學(xué)所依據(jù)的文獻(xiàn)和資料。它說(shuō)明了少數(shù)民族遷徙的文化變化與時(shí)間空間的遠(yuǎn)久和長(zhǎng)短關(guān)系不是太大,而是與該族群的民族性格的倔強(qiáng)和所在的孤島環(huán)境有關(guān)。只有這樣他們才可能盡量保留原有的文化現(xiàn)象和狀態(tài)。從西部方言區(qū)“黑苗”的藝術(shù)文化遺存可見(jiàn):雖然遷徙非常艱苦,卻留下了這個(gè)苗族支系的古老工藝和紋樣,為我們探尋該支系的文化脈絡(luò)保存了不可多得的文化載體,也是值得慶幸的。