華北克拉通南緣中條山地區汝陽群沉積特征與層序地層分析

張 嚴, 羅順社, 呂奇奇, 王銅山, 詹貴斌

( 1. 長江大學 地球科學學院,湖北 武漢 430100; 2. 中國石油大學(北京) 油氣資源與探測國家重點實驗室,北京 102249; 3. 長江大學 油氣資源與勘探技術教育部重點實驗室,湖北 武漢 430100; 4. 長江大學 非常規油氣湖北省協同創新中心,湖北 武漢 430100; 5. 中國石油勘探開發研究院,北京 100083 )

0 引言

隨著“四深”戰略的提出,向更古老地層開發逐漸成為油氣勘探的新方向[1-2]。在華北古陸中—新元古界沉積一套巨厚的地層,厚度可達數千至萬余米,不僅證實含有豐富的有機質,還發現大量油氣苗和大型瀝青脈[3-6],可形成多套有效的生儲蓋組合,具有較好的油氣勘探潛力。

華北克拉通南緣廣泛發育中—新元古界地層,以豫陜晉裂陷槽為沉積中心,出露較好且未經明顯變質作用[7]。根據沉積特征、火山巖的性質及形成過程,人們分析華北克拉通南緣構造格局及演化規律。周洪瑞等[8]研究華北克拉通南緣熊耳裂陷槽中—新元古代的古地理格局和演化過程,認為華北克拉通南緣處于拉張裂陷構造環境的裂谷盆地,且經歷裂谷階段(長城紀)、拗陷階段(薊縣紀)、差異沉降階段(青白口紀)和活動大陸邊緣階段(震旦紀—早古生代)等4個演化階段。翟明國等[9]收集并整理華北克拉通中—新元古代大量鋯石U-Pb測年數據,總結巖漿巖體發育規律,認為熊耳裂陷槽的形成時間早于北部燕遼裂陷槽,并探討熊耳火山巖系和基性巖墻群的成因。在地層比對厘定及層序地層研究方面,雷振宇等[10]研究豫西地區中—新元古界露頭層序地層學,探討露頭層序界面的識別標志。根據沉積特征,周洪瑞等[11]將豫西地區中—新元古界劃分為6種沉積體系、13種沉積相類型和38種沉積微相,并劃分11個層序。高林志等[12]利用不整合面、沉積特征及古生物等依據,重新厘定華北克拉通南緣中—新元古界,將汝陽群、洛峪群劃歸新元古界青白口系,黃連垛組—東坡組劃歸新元古界震旦系;利用露頭層序地層學研究方法,將南緣地層劃分為14個層序、4個沉積階段。胡國輝等[13]利用剖面和巖石學特征分析,結合巖相學和地球化學資料,建立華北克拉通南緣中—新元古代地層對比框架,并劃分為低水位、海侵和高水位沉積體系及5期沉積序列。

人們對華北克拉通南緣構造格局及沉積特征的研究多集中在豫西地區,對永濟中條山地區層序地層格架的研究相對薄弱,且沉積相劃分不統一,沉積演化認識相對匱乏。根據野外剖面觀察及鏡下薄片鑒定,筆者分析汝陽群沉積相類型和層序地層,闡述各個層序的特征、相互關系及海平面變化特征,建立研究區汝陽群碎屑巖障壁型海岸沉積模式和混合沉積模式,為油氣勘探開發提供地質依據。

1 區域地質背景

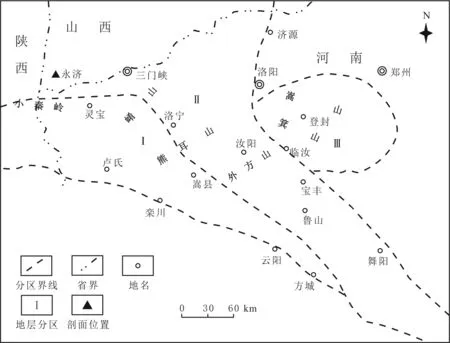

中條山地區位于山西省永濟市虞鄉鎮,大地構造上屬于華北地臺南緣渭南隆起構造單元,為豫陜晉地層分區。根據區域構造、沉積特征及古地理格局等,關保德等[14]、周洪瑞[15]、汪校鋒[16]將華北克拉通南部中—新元古界地層劃分為小秦嶺—欒川(Ⅰ)、澠池—確山(Ⅱ)和嵩山—箕山(Ⅲ)3個地層小區,觀察與實測剖面點可歸屬于澠池—確山地層小區(見圖1)。古元古代末期,華北克拉通南緣發育大規模的裂陷活動,形成以熊耳群等火山巖系列充填裂陷槽的三叉裂谷系;熊耳群末的楊莊運動,導致它與汝陽群呈不整合接觸;中元古代早期,槽內裂解活動趨于穩定,逐漸冷卻收縮,快速充填沉積而形成汝陽群;中元古代末期,裂谷充填階段結束,逐漸由穩定的海相碎屑巖沉積向碎屑巖—碳酸鹽巖沉積轉換,汝陽群頂部北大尖組二、三段處于兩者的過渡期,與上覆洛峪群呈整合接觸。

圖1 華北克拉通南緣中—新元古界剖面位置及地層對比(據文獻[14-16,19] 修改)

Fig.1 Comparison of Meso-Neoproterozoic strata in the southern margin of north China Craton and section location(modified from literature[14-16,19])

與熊耳裂陷槽大部分地區汝陽群地層相比,中條山地區底部沉積缺失云夢山組,推斷是受斷裂帶影響的結果[7]。受構造隆升作用影響,云夢山期海水未侵入北部中條山地區,無相應沉積作用。同時,關于汝陽群地質年代歸屬問題存在爭議,根據北大尖組海綠石K-Ar年齡,周洪瑞等[17]將汝陽群劃分為薊縣系;根據豫西白草坪組大量刺疑源類,高維等[18]認為汝陽群和洛峪群可補全薊縣剖面1 200~900 Ma中生物的空缺;根據洛峪口組凝灰巖U-Pb年齡((1 611±8)Ma),蘇博文等[19]將洛峪口組歸屬于長城系,將汝陽群也歸屬于長城系。

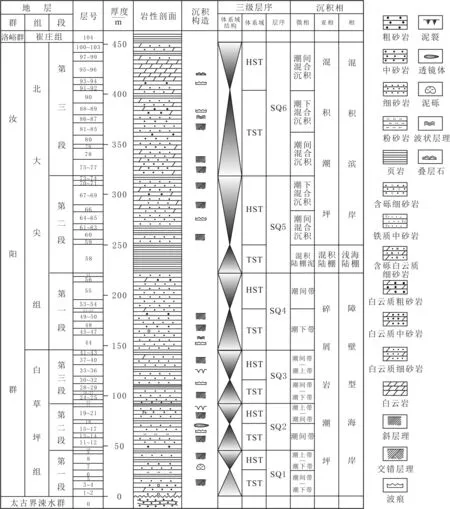

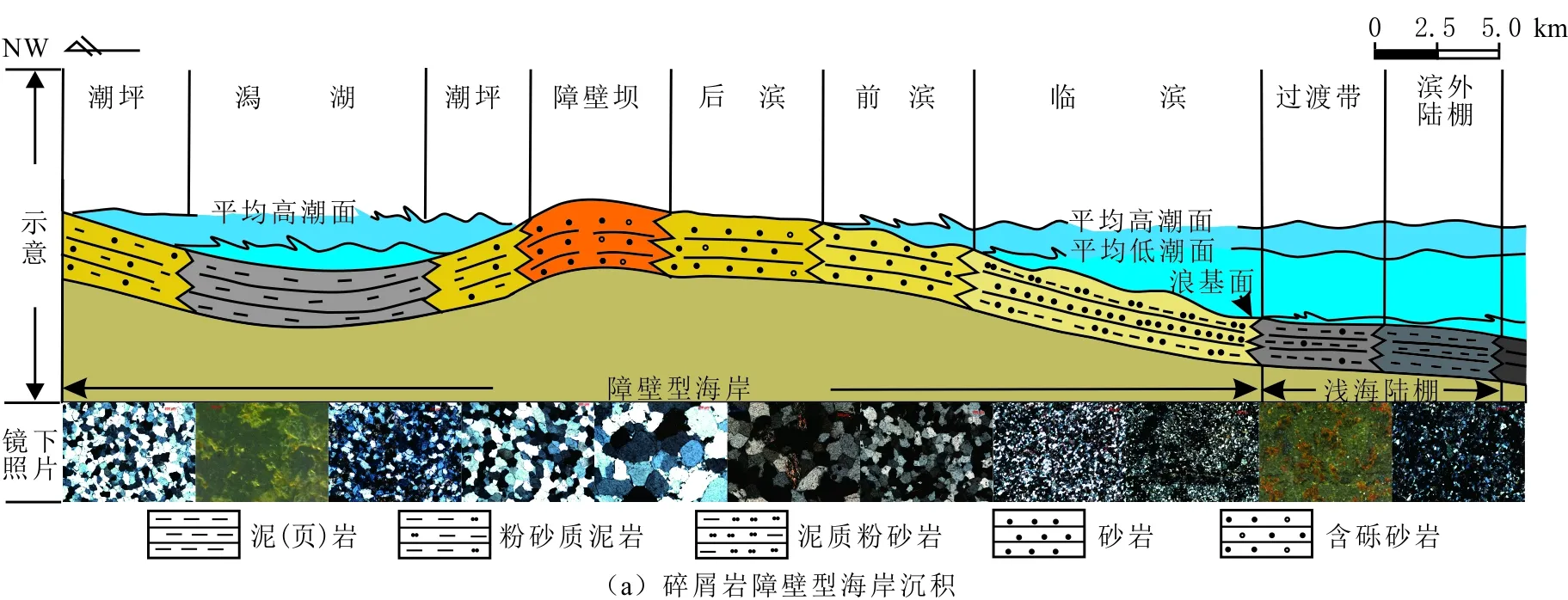

2 沉積相分析

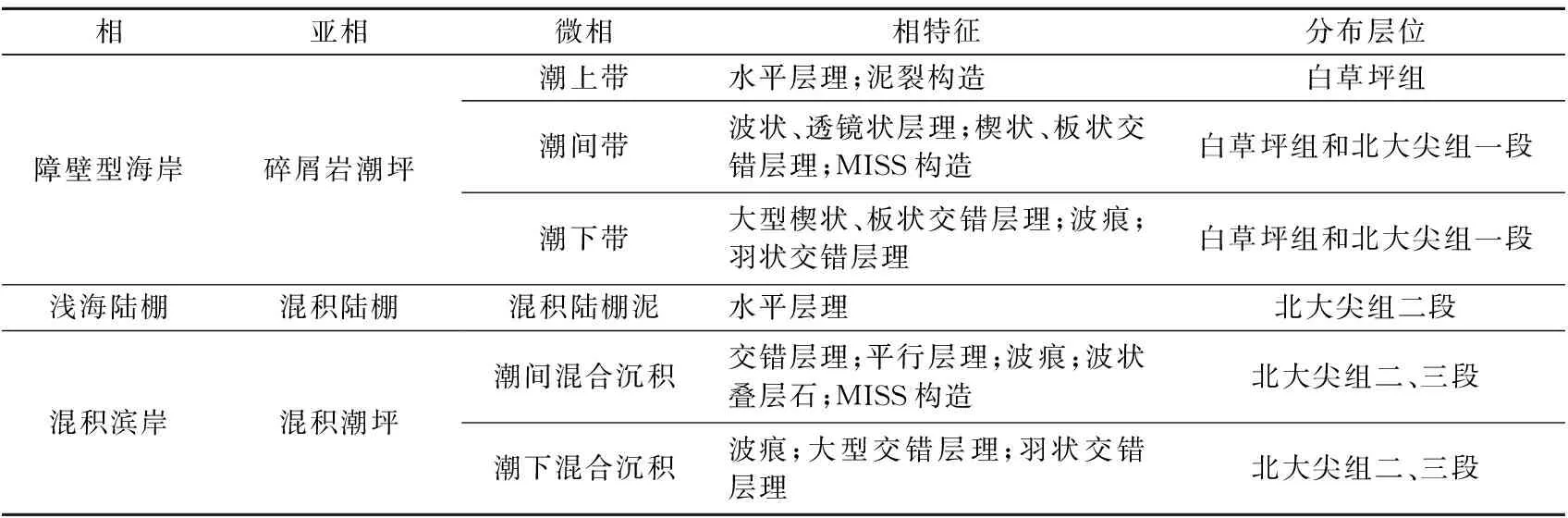

中條山地區汝陽群自下而上發育白草坪組和北大尖組,地層連續,出露清晰,主要由碎屑巖和混積巖組成,沉積構造豐富。白草坪組和北大尖組在巖性和沉積構造方面有相似性,由于缺少指向化石,因此通過沉積構造組合、巖石特征和自生礦物,結合相序遞變規律,推斷其沉積環境。實測剖面厚度為451.28 m,其中白草坪組地層厚度為145.79 m,北大尖組地層厚度為305.49 m。研究區汝陽群直接不整合于太古界涑水群紅褐色斜長片麻巖、斜長角閃巖系之上,與上覆洛峪群崔莊組呈整合接觸。根據巖性巖相組合、沉積構造等特征,汝陽群自下而上可劃分為103層、6個巖性段,其中白草坪組和北大尖組各分為3個巖性段(見圖2)。根據研究區剖面露頭觀察及鏡下薄片特征分析,結合區域地質背景,將山西永濟中元古界汝陽群劃分為障壁型海岸陸源碎屑巖沉積體系及碎屑巖—碳酸鹽巖混合沉積體系,發育障壁型海岸相、淺海陸棚相、混積濱岸相3種沉積相,以及碎屑巖潮坪、混積陸棚、混積潮坪3種亞相;其中碎屑巖潮坪亞相細分為潮上帶、潮間帶、潮下帶3種微相,混積潮坪亞相細分為潮間混合沉積和潮下混合沉積2種微相。山西永濟汝陽群各相特征及分布層位見圖2、表1。

圖2 山西永濟中條山地區汝陽群沉積相及層序綜合柱狀圖

2.1 白草坪組

白草坪組整體為一套互層狀紫紅色頁巖與黃褐色、淺紅色砂巖,分為3個巖性段:第一段(1-9層)厚度為45.90 m,以紫紅色細砂巖為主,夾淺綠色頁巖與黃褐色細粒石英砂巖互層,下部可見白云質砂礫巖(見圖3(a-b));發育交錯層理(見3(a))、泥礫等構造(見圖3(c)),底部發育潮下帶沉積環境,向上演化為潮間—潮上帶沉積環境。第二段(10-22層)厚度為44.40 m,以淺紅色、紫紅色中—薄層細粒石英砂巖(見圖3(d))為主,局部夾紫紅色、灰綠色頁巖;可見大型板狀、楔狀交錯層理,頂部可見暴露成因的泥裂構造,以潮間帶沉積環境為主,局部發育潮上帶沉積環境。第三段(23-43層)厚度為55.49 m,以紫紅色、黃褐色、灰白色薄—中厚層砂巖與灰綠色、灰黑色頁巖互層為主,偶夾紫紅色泥巖;發育大型交錯層理、平行層理(見圖3(e))、水平層理(見圖3(f))、透鏡狀砂體(見圖3(g))、波狀層理(見圖3(h)),主要為潮間帶沉積環境,潮下、潮上帶沉積環境少見。

表1 山西永濟剖面汝陽群主要沉積相類型

2.2 北大尖組

北大尖組為一套灰白色、淺紅色石英砂巖及黑色頁巖組成的海相碎屑巖沉積,頂部含淺紅色、灰黃色細晶白云巖、砂屑白云巖、白云質砂巖組成的碎屑巖和碳酸鹽巖混合沉積,分為3個巖性段:第一段(44-57層)厚度為76.32 m,以灰白色、淺紅色中層中粗粒石英砂巖夾薄層細粒石英砂巖為主,少見紫紅色、灰綠色頁巖;發育板狀、楔狀交錯層理、波狀層理及波痕構造,主要為潮間—潮下帶沉積環境。第二段(58-74層)厚度為96.82 m,下部以灰黑色頁巖夾薄層灰褐色粉砂巖(見圖3(i))為主,上部以灰白色、黃褐色厚層中細粒石英砂巖、白云質砂巖為主,發育板狀交錯層理、楔狀交錯層理、羽狀交錯層理、泥礫構造,下部為較深水的混積陸棚沉積環境,為汝陽群最深水沉積期,向上水體變淺,過渡為潮間混合沉積及潮下混合沉積環境。第三段(75-103層)厚度為132.35 m,處于碎屑巖和碳酸鹽巖混合沉積期,下部以紫紅色、黃褐色中—厚層中粗粒石英砂巖為主,夾紫紅色頁巖,中部以灰黃色、淺紅色中—厚層夾薄層石英砂巖、白云質石英砂巖為主,上部以灰黃色白云巖、白云質砂巖夾石英砂巖為主,如75-79層、88-93層及99-103層主要發育白云質細砂巖(見圖3(j)),根據董桂玉等[20]對混積巖分類方式,可命名為碳酸鹽質—陸源碎屑巖;94-98層主要發育細—粉晶白云巖(見圖3(k))、砂屑白云巖(見圖3(l))夾頁巖,局部夾紫紅色、黑色頁巖,發育交錯層理、MISS構造(微生物席構造)(見圖3(m))及波痕構造(見圖3(n)),白云巖中可見大量波狀疊層石(見圖3(o)),主要為混積潮坪相的潮下—潮間帶沉積環境。北大尖組形成于陸源碎屑物質供給稍顯不足且水動力條件適當的交替轉換時期[21-22],反映陸表海碎屑巖和碳酸鹽巖交互沉積的重要特征[23]。

圖3 山西永濟中條山地區汝陽群白草坪組和北大尖組沉積特征及鏡下特征Fig.3 Sedimentary characteristics and microscopic photograph of Baicaoping formation and Beidajian formation of Ruyang group in the Zhongtiaoshan area, Yongji city, Shanxi province

中—新元古界廣泛存在由生物化學作用形成的微生物席構造(見圖3(m)),在潮坪環境中最為發育。研究區MISS構造多呈鳥足狀分布,廣泛發育于潮間帶上部。受地勢與水動力條件影響,其形態組合特征反映沉積環境變化,可作為一種新的相標志,對古環境恢復具有重要意義[24-26]。

3 層序地層格架

3.1 劃分依據

層序地層學的基礎在于對層序界面的識別和劃分,以建立不同級次的地層格架。隨著理論和技術的不斷完善,地化指標、古生物對比、成巖作用等方法可輔助識別層序界面[27-33]。研究區汝陽群出露完整且連續,適用于以地表露頭為主的層序地層學研究[11,34]。

研究區汝陽群沉積期為具有緩坡特征的陸緣盆地[35],沉積環境處于陸架以上,普遍缺失低位體系域或陸棚邊緣沉積體系,并以海侵體系域和高位體系域為主。凝縮層不能廣泛適用,對應于研究區海侵期沉積的上部和高位期沉積的下部,反映遠離陸地、物源供給較少的環境。

3.2 界面識別

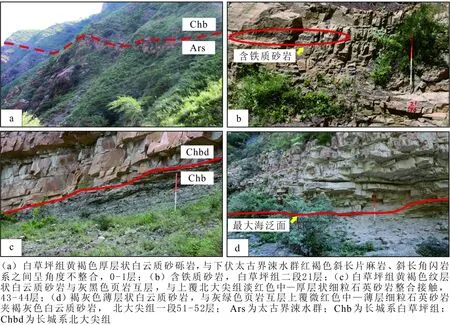

識別層序界面主要以巖相標志為主,根據不整合面、陸上暴露、沉積間斷面、最大海泛面等標志進行層序劃分。研究區第0層和第1層之間為角度不整合(見圖4(a)),反映下部太古界涑水群和汝陽群的沉積間斷,是最可靠的層序界面標志;在全球性海平面下降期,隨海水的退去,出現淺水陸上暴露間斷面,如21層出現含鐵質砂巖(見圖4(b)),偶夾泥巖中可見泥裂構造;部分時期雖然海水下降形成與之對應的整合面,但層段間出現巖性和巖相突變現象,如潮上帶向潮下帶的轉化,這些部位為層序界面。白草坪組和北大尖組的界面之下為43層的薄層砂巖與灰黑色頁巖互層,界面之上為北大尖組潮下帶淺紅色中—厚層細粒石英砂巖,表現為潮下帶砂巖直接覆蓋在潮間帶上部(見圖4(c)),沒有過渡帶存在;最大海泛面(MFS)是層序內海侵體系域和高位體系域的界限,從退積準層序組變為進積—加積準層序組(見圖4(d))。

圖4 山西永濟中條山地區汝陽群層序界面識別標志

3.3 地層格架

與通過地震剖面識別界面的經典層序地層稍有不同,露頭層序地層主要以單剖面沉積相的研究識別層序界面。根據野外分層描述資料,結合巖性序列和沉積相演化特征,將山西永濟汝陽群限定為6個三級Ⅱ型層序,命名為SQ1—SQ6,建立研究區三級層序地層格架(見圖2)。

(1)層序1(SQ1),由第1-9層構成。第1-5層為TST,沉積物供給充足,隨海水逐漸加深,由潮間帶低能砂坪轉變為潮上帶泥,粒度逐漸變細,砂泥比下降,由厚層狀白云質含礫中砂巖過渡為中—薄層狀細粒石英砂巖與頁巖互層,構成退積準層序組。MFS位于第6層,為潮上帶紫紅色頁巖。HST為潮上帶泥和潮間帶上部中—細粒石英砂巖構成的退積—加積準層序組,位于第7-9層。層序結構表現為TST大于HST,具有緩慢海侵—快速海退的特征。

(2)層序2(SQ2),由第10-22層構成。第10-17層為TST,由薄—中層狀細粒石英砂巖夾薄層粉砂巖構成退積準層序組。其中,第15層可見透鏡狀層理,第16層為細砂巖與灰綠色頁巖互層,第17層發育泥礫構造,沉積環境總體屬于潮間帶。MFS沉積位于第18層,為紫紅色頁巖夾少量灰綠色頁巖。HST位于第18-22層,以淡紅色中—厚層細粒石英砂巖為主,見板狀交錯層理,向上層厚逐漸變大,也為潮間帶沉積。頂部發育紫紅色含鐵質、灰白色薄層石英砂巖互層。層序結構表現為TST大于HST,具有緩慢海侵—快速海退的特征。

(3)層序3(SQ3),由第23-43層構成。第23-30層為TST,由紫紅色中—薄層細粒石英砂巖與頁巖互層構成退積準層序組,偶夾紫紅色泥巖。第23層發育楔狀交錯層理,第24層砂巖中可見波痕,屬于典型的潮下帶沉積;第25-30層為紫紅色、黃褐色薄—中層狀石英砂巖夾紫紅色頁巖、泥巖,發育交錯層理,可見逐漸過渡為潮間帶沉積環境。MFS沉積形成于第31層,為一套紫紅色頁巖,屬于潮間帶上部環境。在第32-43層形成HST,為黃褐色薄層砂巖與灰黑、灰綠色頁巖互層,砂巖中可見板狀交錯層理,泥巖中可見泥裂,總體屬于潮上帶—潮間帶沉積環境。層序結構表現為TST略小于HST,具有快速海侵—緩慢海退的特征。

(4)層序4(SQ4),由第44-57層構成。層序界面為白草坪組與北大尖組的整合接觸。界面之下為薄層砂巖與灰黑色頁巖互層,界面之上為紅色中—厚層細粒石英砂巖,是典型的巖性—巖相轉換面。第44-51層為TST,由細砂巖分別過渡至中—細砂巖、粗砂巖構成退積準層序組。MFS位于第52層,為薄層細粒石英砂巖夾頁巖,分為三個向上變細薄的韻律。HST為第53-57層,為潮間帶薄—中層細粒石英砂巖,局部夾灰綠色頁巖,砂巖中含有海綠石,見交錯層理和波痕。TST和HST厚度接近,表現為快速海侵—快速海退的特征。

(5)層序5(SQ5),由第58-74層構成。界面之下為淺灰色薄層細粒石英砂巖,界面之上為第58層的一套厚度約為30 m的黑色頁巖夾灰褐色粉砂巖,由于海平面上升,形成代表還原條件下的混積陸棚沉積環境,也是層序的TST。MFS位于第58層頂部。HST位于第59-74層,為潮下帶中—粗粒厚層石英砂巖和潮間帶薄層細粒石英砂巖,以及與頁巖互層組成的進積—加積準層序組,發育雙向交錯層理、泥粒、波痕等構造。層序結構表現為TST小于HST,具有快速海侵—緩慢海退的特征。

(6)層序6(SQ6),由第75-103層構成。第75-89層為TST,由潮間帶白云質細砂巖、中砂巖與泥頁巖互層,以及少部分潮下帶厚層白云質粗砂巖組成。巖性由砂巖過渡至白云質砂巖,代表水體相對上升,轉變為混積潮坪沉積。MFS位于第90層,由白云質細砂巖和頁巖組成,呈兩套向上變薄的韻律,此時海水達到汝陽群最深位。隨海水的下降,HST為第91-103層的潮間帶礫屑、砂屑白云巖、白云質砂巖夾頁巖,波狀疊層石發育,波痕、交錯層理極為發育。頂部被崔莊組黑色頁巖覆蓋。層序結構表現為TST大于HST,厚度相對較厚,具有較大規模緩慢海侵—快速海退的特征。

4 沉積演化規律及模式

根據沉積特征和沉積環境分析,在構造運動穩定、古地貌平緩的條件下,研究區汝陽群白草坪組和北大尖組沉積體系分布受控于物源和相對海平面的變化。白草坪組和北大尖組一段古陸邊緣的碎屑物源供給充足,主要發育碎屑潮坪沉積,沉積物多以紫紅色、黃褐色、淺紅色等氧化色為主;至北大尖組二段早期,海平面上升,形成灰黑色頁巖夾灰褐色粉砂巖的混積陸棚沉積環境(見圖5(a))。隨后海水動蕩,加上物源供給相對不足及地貌平穩緩和,北大尖組二段和三段出現碎屑沉積和碳酸鹽巖沉積的混積作用(見圖5(b)),在橫向上屬于碎屑巖潮坪與碳酸鹽巖臺地的過渡帶。研究區混積潮坪發育廣泛,但縱向上厚度范圍較小。后期隨海水繼續上升,過渡至上覆洛峪群崔莊組的陸棚環境。研究區汝陽群為一個大的海進—海退的沉積過程。

5 結論

(1)山西永濟中條山地區中元古界汝陽群自下而上發育碎屑障壁型海岸、淺海陸棚和混積濱岸3種沉積環境,進一步識別碎屑潮坪相的潮下帶、潮間帶、潮上帶,混積陸棚及混積潮坪相的潮間混合沉積和潮下混合沉積等微相。

(2)根據巖性—巖相轉換面和暴露標志等,將地層系統劃分為6個三級Ⅱ型層序,每個層序由海侵體系域和高位體系域組成,不具有凝縮層特征及形成環境。

(3)研究區汝陽群沉積充填過程受控于相對海平面變化和物源供給,縱向的演化反映海水由淺變深再變淺的沉積過程,相應發育由碎屑巖障壁型海岸沉積演化為碎屑巖和碳酸鹽巖混合沉積。