厄瓜多爾Oriente盆地DF油田白堊系M1層沉積特征

劉慧盈, 張克鑫, 國殿斌, 張超前

( 1. 中國石化新星(北京) 新能源研究院有限公司,北京 100083; 2. 中國石化地熱資源開發利用重點實驗室,北京 100083; 3. 中國石油勘探開發研究院,北京 100083 )

0 引言

南美洲主要含油氣盆地的儲采比遠高于世界平均水平的。Oriente盆地是南美洲油氣勘探開發的重點區域[1],有關盆地的沉積演化特征分析多限于盆地南部和西北部區塊白堊系Napo組。Oriente盆地南部區塊Napo組處于海陸交互沉積環境,碎屑巖和灰巖頻繁互層,發育緩坡型混積陸棚邊緣沉積相模式[2-9];盆地西北部區塊Napo組以富含有機質的泥巖、生物粒屑灰巖、泥粒灰巖和陸源砂巖為特征,發育河口灣沉積[10-11]。

位于Oriente盆地東北部的DF油田M1層發育潮控河口灣和潮控三角洲沉積,沉積條件復雜,研究程度低,沉積微相的研究精度有待提高。筆者利用巖心、測井和地震屬性資料,分析DF油田M1層沉積微相類型及特征,預測研究區沉積微相空間展布特征,優選有利儲集相帶,對評價儲層、預測剩余油分布和挖掘剩余油潛力具有指導意義,為DF油田滾動擴邊、井位部署提供依據。

1 區域地質背景

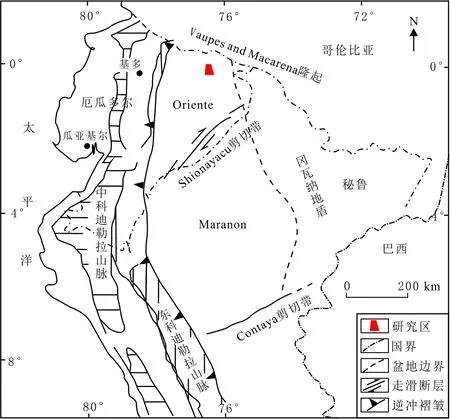

厄瓜多爾Oriente盆地是南美洲次安第斯前陸盆地群中最主要的產油氣盆地之一[6],是自古生代開始階段性發育的疊合盆地,經歷3個主要的原型盆地發育過程,即晚古生代的克拉通邊緣盆地、晚三疊世—早白堊世的裂谷盆地和晚白堊世至今的前陸盆地。

主力DF油田位于Oriente前陸盆地斜坡區東北部(見圖1[10]),西側以近南北走向的壓扭性斷層為界,面積約為175 km2;最主要的含油層系——白堊系包括Hollin組、Napo組和Tena組,其中M1層位于上白堊統Napo組頂部,與上覆Tena組、下伏Napo組upper Napo shale層呈不整合接觸,是研究區最主要的產出層位[1]。upper Napo shale層沉積末期,研究區經歷小型構造運動改造,形成2個泥質褶皺條帶;M1層沉積時期,研究區在構造上呈東北高、西南低單斜背景下的低幅度構造群,地層傾角約為2°,褶皺構造幅度小于15 m。upper Napo shale層沉積末期,研究區構造運動對M1層沉積相的發育及演化具有控制作用。

圖1 Oriente盆地DF油田構造位置Fig.1 Structural location of DF oilfield in Oriente basin

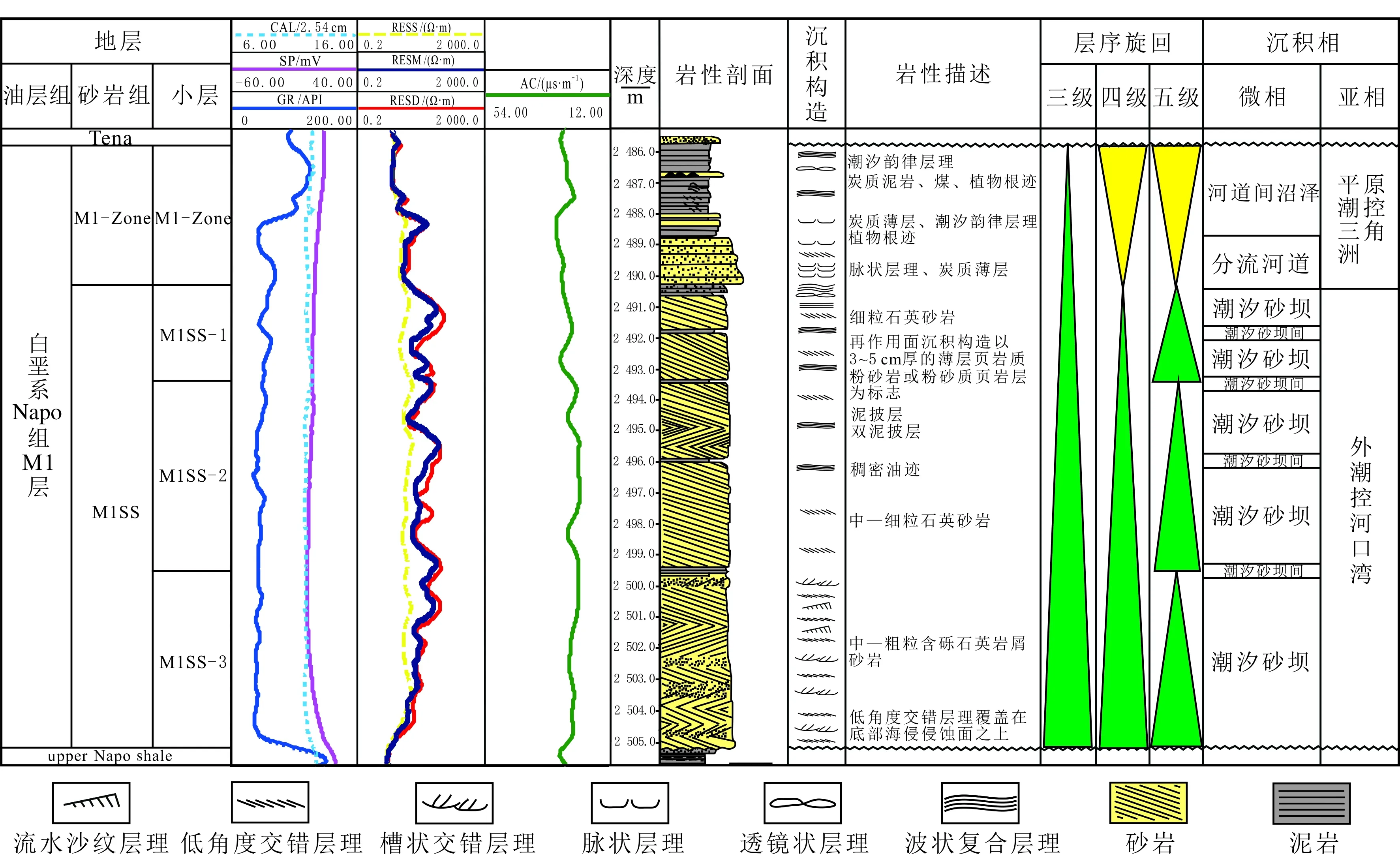

丁增勇等[8]、陳詩望等[9]、劉暢等[12]以經典層序地層學理論為指導,將Napo組M1層定義為三級層序,在M1層內識別1個沉積作用轉換面,將它分為2個四級層序,分別對應M1SS和M1-Zone砂巖組。米立軍等[13]、鄧宏文等[14]、王紅亮[15]、Ritchie B D等[16-17]應用高分辨率層序地層學研究方法,根據巖心、測井等資料,在M1SS砂巖組內識別2個巖性轉換面,將它分為3個具有上升半旋回的五級層序,由下至上依次為M1SS-3、M1SS-2和M1SS-1小層。

2 沉積特征及微相類型

2.1 M1層

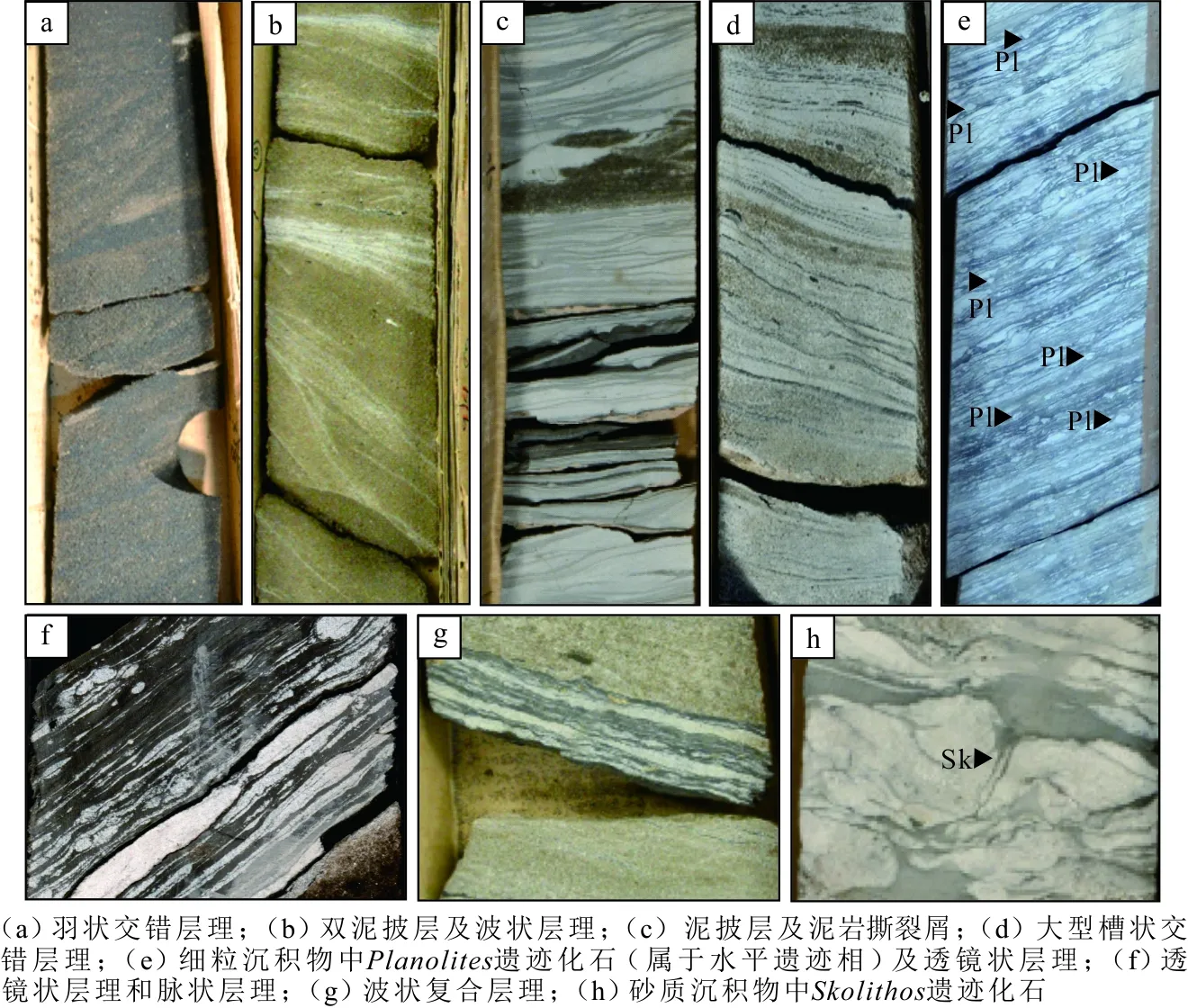

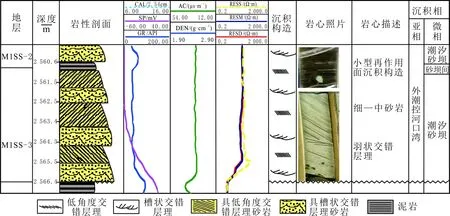

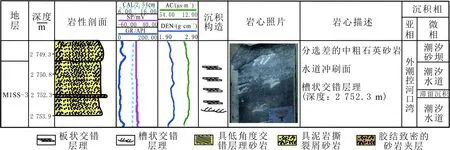

M1層具有較豐富的潮汐環境的典型沉積構造,為潮汐主控成因[9,12]。M1SS砂巖組巖石類型為含礫中—粗粒石英巖屑砂巖、中—粗粒石英砂巖、細粒石英砂巖和泥質粉砂巖等,成分成熟度為中等—高,分選為中等—好,顏色多為灰白色、褐灰色、深灰色;沉積構造包括潮汐環境中典型的羽狀交錯層理(見圖2(a))、雙泥披層(見圖2(b))、泥披層(見圖2(c))、脈狀層理、透鏡狀層理(見圖2(f))和波狀復合層理(見圖2(g))等,也可見流水成因的泥巖撕裂屑(見圖2(c))和大型槽狀交錯層理(見圖2(d))等;細粒沉積物中常見豐富的Planolites遺跡化石等位于浪基面以下(見圖2(e)),反映陸架淺海水動能較低至中等的遺跡化石[18]。M1SS砂巖組下部發育潮汐水道褐灰色、灰色含礫中—粗粒石英巖屑砂巖,分選為較差—中等,其中普遍含有水道沖刷形成的泥礫,向上逐漸變為灰色中粒石英巖屑砂巖;中、上部發育多期潮汐砂壩沉積的灰色、深灰色中—細粒石英砂巖,分選好,磨圓好,成分成熟度高。M1SS砂巖組整體呈向上變細的沉積韻律,且向上層理規模逐漸變小,反映開始沉積時水體能量較強,而后隨水體逐漸加深,能量逐漸減弱(見圖3)。

M1-Zone砂巖組巖石類型為中—細砂巖、粉砂巖、煤、炭質泥巖和泥巖,其中煤層標志沉積環境的轉變,指示陸上沼澤沉積。砂巖中發育潮汐韻律層理、水平層理等沉積構造,反映沉積過程受潮汐作用的影響;泥巖中常出現干裂,炭質泥巖中含大量炭化植物碎片,反映水體較淺、間歇性暴露的沉積環境。此外,砂巖中常見反映水動力較強的Skolithos石針跡遺跡化石(見圖2(h)),與短暫的侵蝕相關,指示濱海到潮間帶的近岸砂質沉積[18]。Dalrymple R W等[19]指出,河口灣是地質上的暫時現象,只在相對海平面上升(海侵)時形成,當相對海平面停止上升或下降時,河口灣被充填滿而消失,出現其他海岸沉積相,即M1-Zone砂巖組的沉積過程。

圖2 DF油田白堊系M1層典型沉積構造巖心照片

圖3 DF油田白堊系M1層Dor20井沉積微相—層序地層綜合柱狀圖

Fig.3 Comprehensive microfacies-sequence stratigraphic column of well Dor20 of the upper Cretaceous M1 sandstone in DF oilfield

根據9口取心井巖心觀察及245口井測井資料,結合區域構造背景分析表明,隨相對海平面不斷上升至最大海泛面,研究區M1層M1SS砂巖組發育具有海侵型退積序列的外潮控河口灣沉積;而后相對海平面下降,在河口灣系統的最后充填階段發育具有海退型進積序列的M1-Zone砂巖組小型潮控三角洲沉積體系(見圖3),進一步識別潮汐砂壩、潮汐水道、砂坪、混合坪、潮汐砂壩間、分流河道、河道間沼澤和潮坪等8種沉積微相。

2.2 M1SS砂巖組

2.2.1 潮汐砂壩微相

潮汐砂壩是由潮汐水道側向遷移加積而成的,且垂直海岸線分布。巖性以中—細粒石英砂巖為主,分選好,磨圓度高,砂壩底界具有明顯的海侵沖刷—侵蝕構造,下部多發育大型槽狀交錯層理、高角度羽狀交錯層理,向上逐漸過渡為低角度交錯層理,不同期次砂壩的低角度交錯層理內部紋層的傾向不同,代表漲潮和退潮兩種相反的潮流流向。此外,砂壩內部發育大量的再作用面構造(見圖2、圖4)。測井曲線形態多為箱形,RT和SP曲線平滑,反映壩內巖性變化穩定,無砂泥間互現象;電阻率曲線值較高,GR和AC值極低,反映砂壩沉積物性良好,泥質含量低。

圖4 潮汐砂壩微相巖相和測井相識別模板(FB26井)Fig.4 Lithofacies and electrofacies identification template of tidal sand bar(well FB26)

2.2.2 潮汐水道微相

潮汐水道和潮汐砂壩相間分布,砂壩兩側的水道內部潮流流動方向相反,一側向海,另一側向陸。潮汐水道巖性以分選較差的含礫中—粗粒石英巖屑砂巖、中粒石英巖屑砂巖為主,泥質含量較潮汐砂壩的高;水道內部可見槽狀交錯層理、低角度交錯層理等沉積構造,水道底部常見泥巖撕裂屑(見圖5),泥礫為深灰色的準同生泥礫,是相對海平面上升時被潮汐水道強烈沖刷的、尚末完全固結的泥巖,經過再搬運、再沉積而成的。測井曲線呈箱形或鐘形,箱形反映物源充足、水動力穩定的快速堆積,鐘形代表水流能量向上減弱,水道側向遷移,垂向上形成正旋回沉積;GR、AC曲線值較低,稍高于潮汐砂壩微相的,物性較好。

圖5 潮汐水道微相巖相和測井相識別模板(Dor40井)Fig.5 Lithofacies and electrofacies identification template of tidal channel(well Dor40)

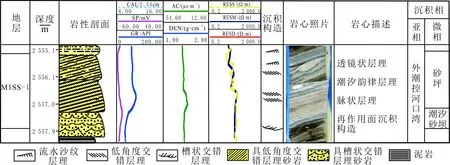

2.2.3 砂坪微相

潮流對海岸強烈的沖刷侵蝕及對潮汐砂壩的破壞改造,使研究區砂體廣為發育;加之潮汐水道側向遷移擺動,從而形成研究區大面積連片分布的砂坪微相。巖性以細砂巖和中砂巖為主,泥質含量中等,高于砂壩和潮汐水道微相的;巖心上可見豐富的砂坪微相典型沉積構造,主要包括脈狀層理、波狀層理、透鏡狀層理和再作用面沉積構造等。砂坪對應的GR值較下部潮汐砂壩的明顯升高,電阻率曲線值明顯減小,AC值較大,反映砂坪微相物性中等,差于潮汐砂壩和潮汐水道的(見圖6)。

圖6 砂坪微相巖相和測井相識別模板(FB26井)Fig.6 Lithofacies and electrofacies identification template of sand flat(well FB26)

2.2.4 混合坪微相

混合坪微相主要局限于研究區upper Napo shale層沉積末期形成的兩個泥質褶皺。由于砂體優先沿褶皺條帶兩側的低勢區沉積,在褶皺脊部沉積較薄,只有在漲潮和退潮后的憩水期沉積一定量的細粒物質。巖性以粉砂質泥巖、泥質粉砂巖和粉砂巖為主;測井曲線具有齒化現象,GR和AC值明顯高于其他微相的,物性較差。

2.2.5 潮汐砂壩間微相

潮汐砂壩間微相形成于潮汐砂壩之間相對低洼的地區,垂向上主要發育于兩期潮汐砂壩之間,規模較小,平均厚度約為1.0 m。巖性以泥巖、粉砂質泥巖為主,含少量細砂巖,內部具水平層理、波狀層理(見圖4)。潮汐砂壩間微相對應的測井曲線形態多呈指狀(見圖3),GR和AC值較高。

2.3 M1Zone砂巖組

2.3.1 分流河道微相

分流河道微相主要發育于M1-Zone砂巖組的小型潮控三角洲平原,表現為薄層砂巖沉積,厚度為1.0~2.0 m(見圖3)。巖性以中—細砂巖、粉砂巖為主,內部具有小型潮汐韻律層理。測井曲線多為鐘形,電阻率曲線和GR值較低,AC值較高,物性較差。

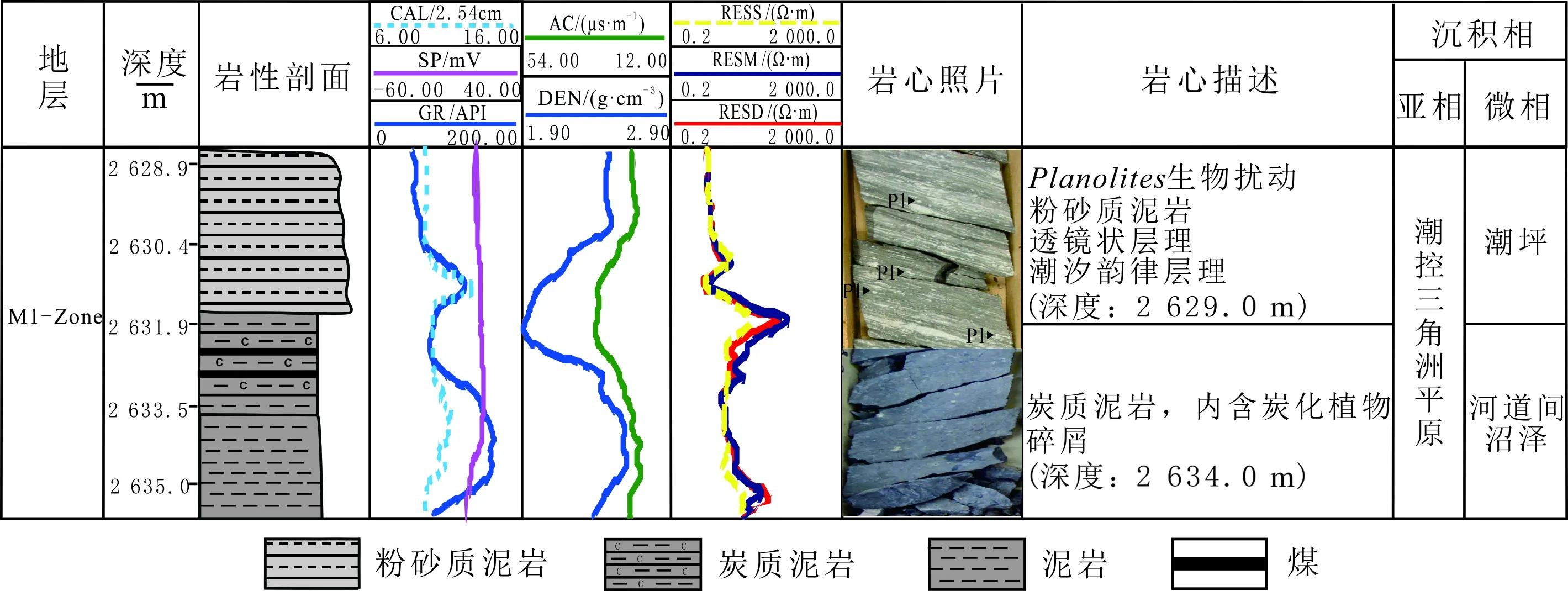

2.3.2 河道間沼澤微相

河道間沼澤微相巖性以炭質泥巖、煤和泥巖沉積為主,夾薄層粉砂巖。炭質泥巖中可見大量炭化植物碎片,多發育收縮裂縫;粉砂巖內可見小型潮汐層理,反映在沉積過程中受到潮汐作用的影響(見圖7)。炭質泥巖GR值極高,深、中、淺電阻率曲線無幅度差,且值較低,物性極差,是無滲透性的非儲層;煤巖電阻率曲線值較高,密度極低,AC值較高,可與砂泥質碎屑巖明顯區分。

2.3.3 潮坪微相

潮坪微相巖性以粉砂質泥巖和泥質粉砂巖為主(見圖7),內部發育潮汐層理和生物擾動構造,含Planolites遺跡化石。測井曲線微齒化,GR、AC和電阻率曲線值較低,深、中、淺電阻率曲線無幅度差,物性較差。

3 沉積微相空間展布

根據識別的微相巖相和測井相識別模板,進行各小層單井沉積微相劃分,分析主要剖面的沉積微相,研究M1層沉積相縱向演化規律;“由點及面”,考慮井間控制因素,利用優選的地震屬性分布圖、砂地比圖和砂體厚度圖約束研究區砂體的沉積走向,分析各小層沉積微相在平面上的展布特征。

圖7 河道間沼澤微相和潮坪微相巖相和測井相識別模板(FB66井)

Oriente盆地白堊系沉積期的物源主要來自盆地東南部的巴西地盾。根據地層厚度圖、砂地比圖和砂體厚度圖,分析古地形的變化趨勢,明確地層沉積時的物源方向。根據研究區M1層的地層厚度圖等資料,研究區的物源來自東南方向,與區域地質背景相符。

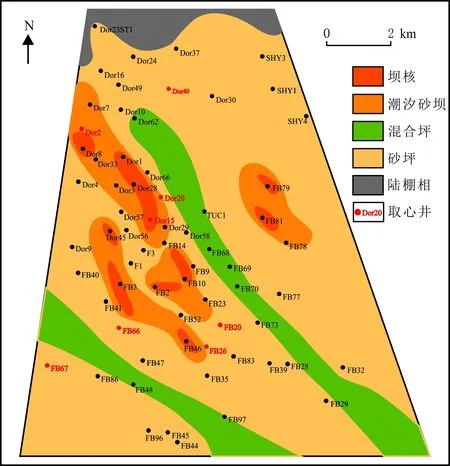

3.1 M1SS砂巖組

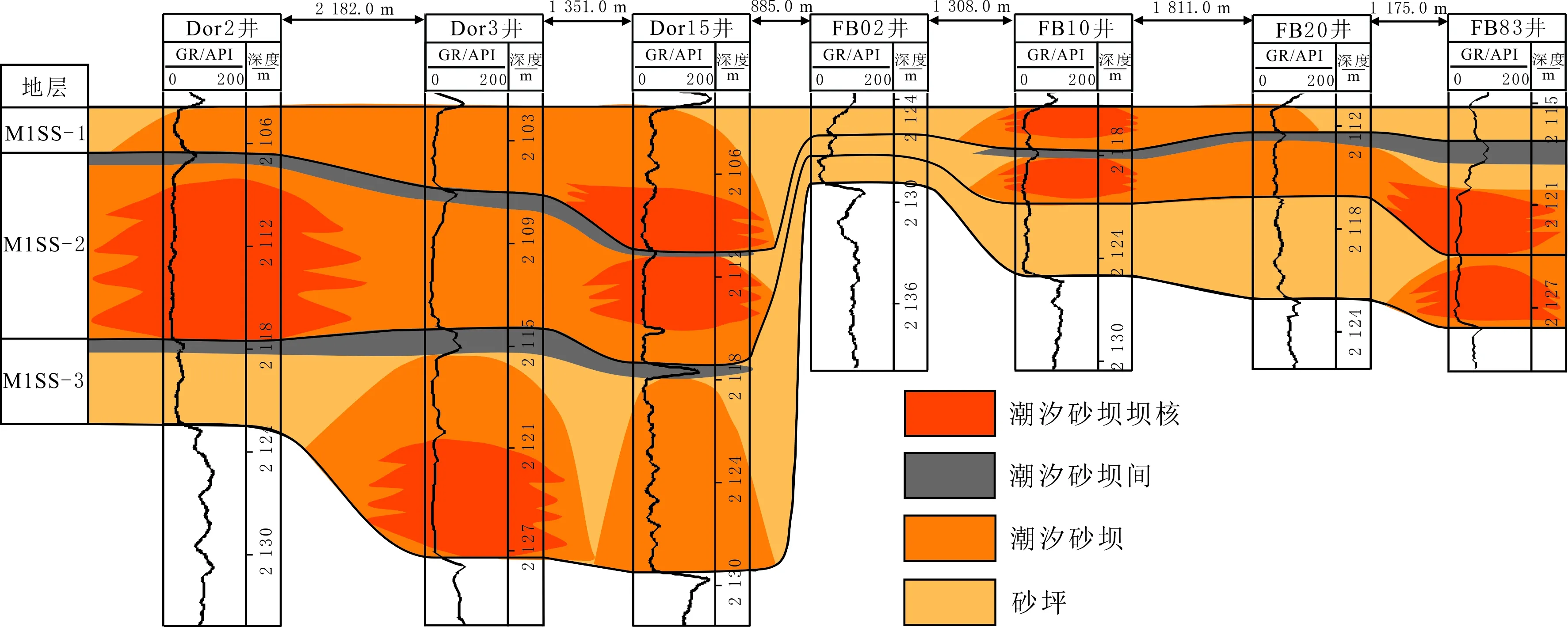

M1SS砂巖組發育外潮控河口灣沉積,沉積期潮汐水流動能較大,沉積物供給豐富,砂體分布廣泛,潮控河口灣潮汐水道保存程度較低,潮汐砂壩沉積相當發育。根據研究區西北—東南順物源走向的連井沉積相剖面(見圖8),M1SS-3小層連片砂坪西北部砂壩較東南部的發育,M1SS-2和M1SS-3小層中東南部潮汐砂壩逐漸增多,小層厚度和砂體厚度逐漸減薄,反映相對海平面逐漸上升,潮控河口灣沉積體系逐漸被充填。

圖8 DF油田Dor2—Dor3—Dor15—FB14—FB10—FB20—FB83連井沉積相剖面

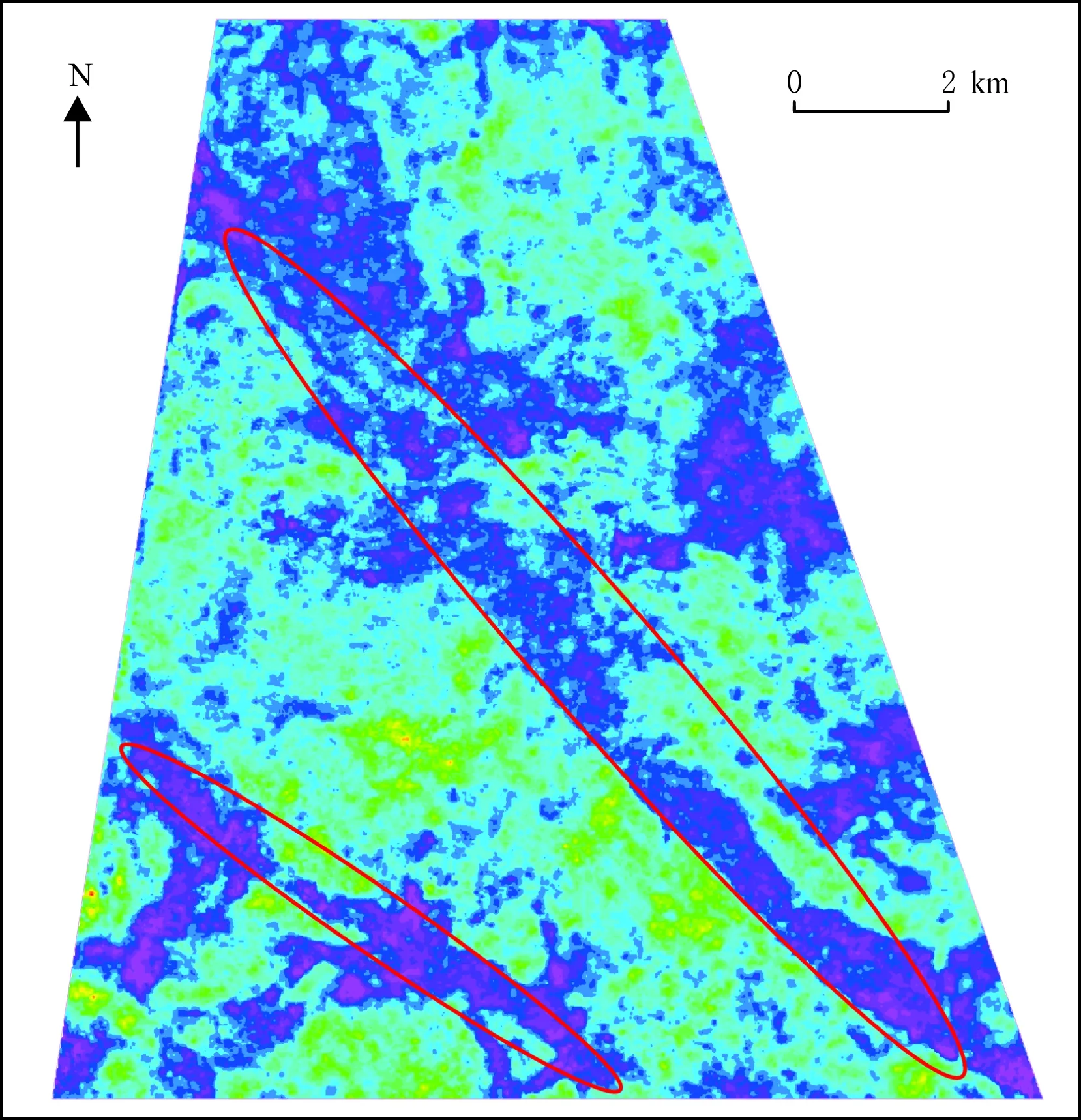

upper Napo shale層沉積末期,構造運動對M1層沉積相發育及演化具有控制作用,形成的褶皺位置發育混合坪沉積,由于沿混合坪的鉆井較少,較難確定范圍。混合坪泥質含量高,兩側砂坪砂質含量高,巖性沿邊界變化明顯,而地震屬性能很好地反映沉積體巖性變化。地震屬性優選顯示,均方根振幅屬性與鉆井沉積微相吻合較好,作為平面約束,刻畫混合坪延展范圍及方向(見圖9),研究區兩個混合坪條帶呈東南—西北向展布。

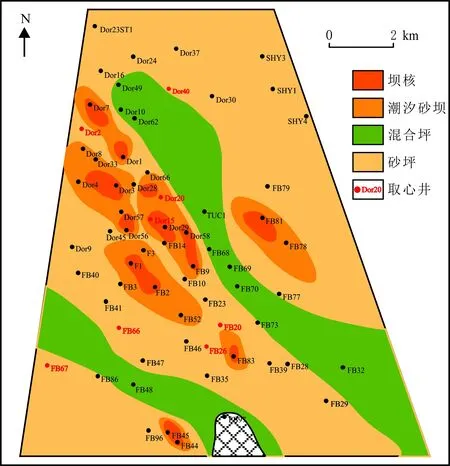

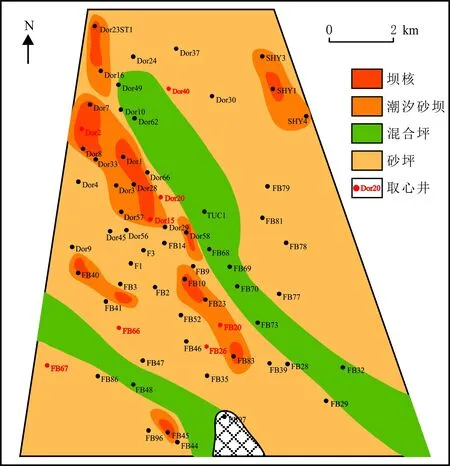

M1SS-3小層在平面上發育7個孤立分布的自東南向西北方向延伸的潮汐砂壩沉積(見圖10)。FB81—FB78井、FB83井、F1—FB2井和FB44—FB45井一帶,發育規模較小的土豆狀砂壩,砂壩內發育1個主體壩核,說明砂壩沉積較為穩定。Dor66—Dor34—Dor15—FB9井、Dor8—Dor33—Dor3—Dor56井和Dor7—Dor1井一帶,發育拉長型的具有多個壩核的砂壩沉積,表明砂壩處于開裂初期。砂壩兩側潮道內主控潮流流向相反,一旦流向突然改變,砂壩彎曲度隨之增加,易于開裂而形成兩個或多個砂壩。潮汐水道發育不穩定,易受潮流改造作用的破壞,很難保存和識別,因此未在平面相圖中表示出來。M1SS-2小層沉積期,相對海面不斷上升,混合坪發育具有繼承性,規模逐漸變小,層內多發育具一定彎曲度的拉長型砂壩,砂壩隨潮道擺動不斷遷移,如原沿Dor66—Dor34—Dor15—FB9井一帶發育的砂壩裂開,與原沿Dor8—Dor33—Dor3—Dor56井一帶發育的砂壩合并(見圖11)。隨相對海面上升減慢,可容納空間逐漸被充滿,M1SS-1小層在研究區最南部早期地層缺失的位置發育混合坪沉積,混合坪規模進一步縮小,研究區最北部出現陸棚相沉積,發育4個彎曲度較大的拉長型砂壩,且砂壩和砂坪砂體厚度變化較大(見圖12)。

圖9 DF油田均方根振幅屬性Fig.9 RMS amplitude map of DF oilfield

圖10 M1SS-3小層沉積微相平面分布Fig.10 Plane figure of microfacies in M1SS-3 layer

圖11 M1SS-2小層沉積微相平面分布Fig.11 Plane figure of microfacies in M1SS-2 layer

圖12 M1SS-1小層沉積微相平面分布Fig.12 Plane figure of microfacies in M1SS-1 layer

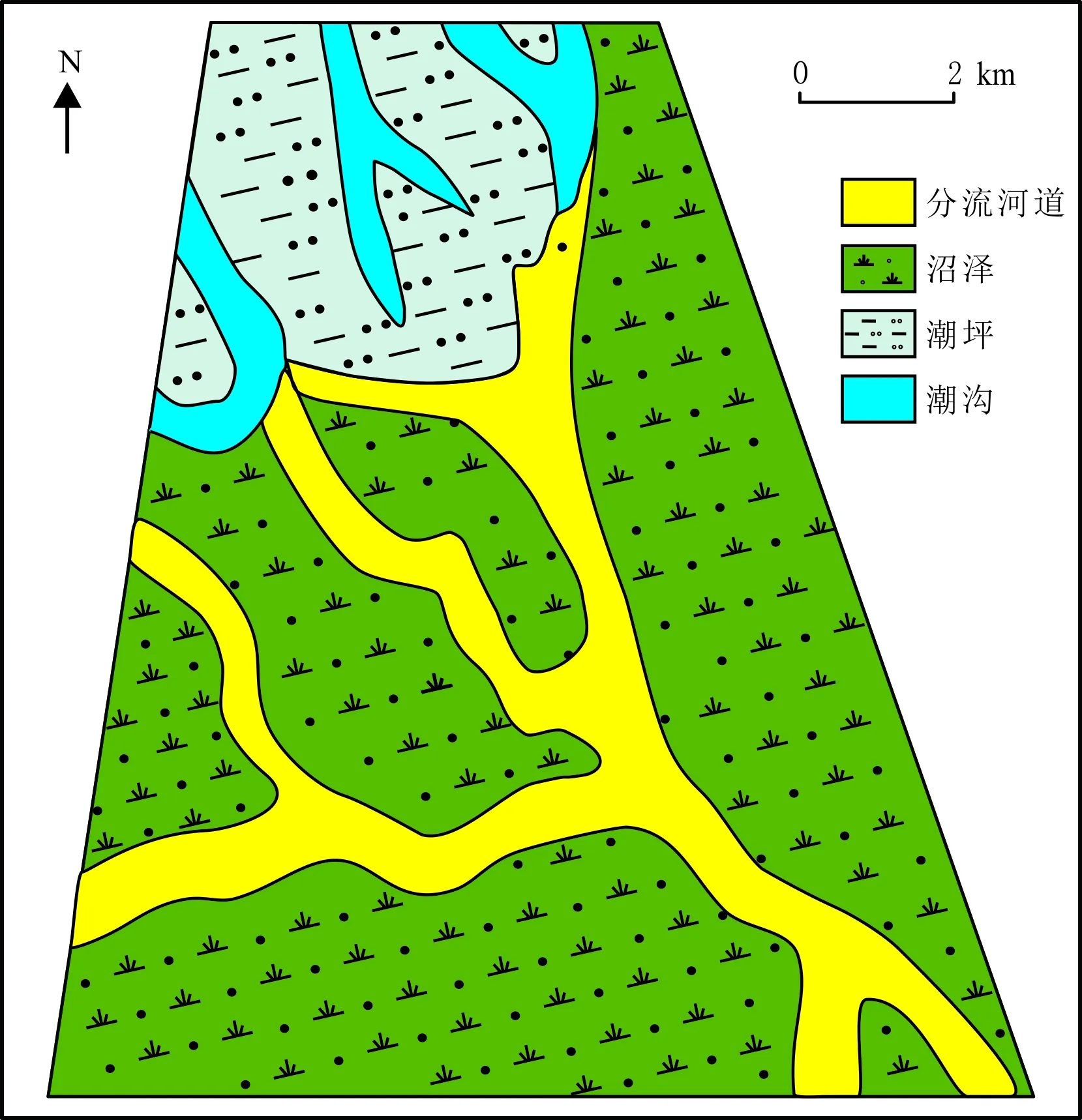

3.2 M1-Zone砂巖組

M1-Zone砂巖組形成于大型河口灣系統的最后充填階段,相對海平面開始下降,形成小型潮控三角洲沉積,有幾米厚。研究區發育潮控三角洲平原亞相,分為近海的潮成三角洲平原和近陸的非潮成三角洲平原。研究區西北部的潮成三角洲平原主要發育潮溝和潮坪沉積。研究區中部和東南部的非潮成三角洲平原發育分流河道薄層砂體,在砂體不發育的地區,濕地植物廣泛發育,形成廣闊的河道間沼澤沉積,最后演變為煤層(見圖13)。

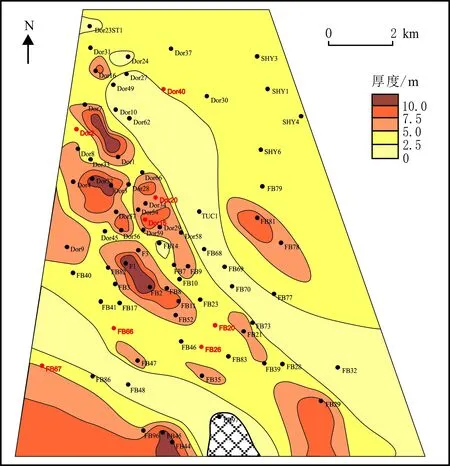

4 有利儲集相帶預測

M1SS砂巖組3個小層砂體展布的優勢方向為東南—西北向。M1SS-3小層砂體最為發育,潮汐砂壩砂體厚度大于5.0 m,砂地比大于0.90,砂坪砂體厚度為2.5~5.0 m,砂地比為0.70~0.90,混合坪砂體厚度小于2.5 m,砂地比為0.50~0.80(見圖14)。砂體最大厚度可達11.5 m,出現在FB2井位置,砂地比為1.00。M1SS-2小層中,潮汐砂壩砂體厚度大于5.0 m,砂地比大于0.85,砂坪砂體厚度為2.5~5.0 m,砂地比為0.60~0.85,混合坪砂體厚度小于2.5 m,砂地比變化較大。砂體最大厚度可達11.0 m,出現在Dor8井位置,砂地比為0.96。M1SS-1小層中,砂體相對不發育,潮汐砂壩和砂坪砂體厚度變化較大,潮汐砂壩砂地比大于0.75,砂坪砂地比大于0.50,砂地比變化較大。3個小層砂體厚度和砂地比顯示,潮汐砂壩具有研究區最有利的砂體分布。

圖13 M1-Zone砂巖組潮控三角洲平原沉積模式

Fig.13 Depositional model of tide-dominated delta plain of the M1-Zone member

圖14 M1SS-3小層砂體厚度Fig.14 Isopach map of sand bodies in M1SS-3 layer

在M1層儲層物性方面,659塊巖心分析結果表明:M1SS砂巖組孔隙度分布在20.0%~34.0%之間,平均孔隙度為25.2%;滲透率分布在1.000~8.000 μm2之間,平均滲透率為3.445 μm2,屬于高孔特高滲儲層。M1SS砂巖組儲層孔隙度和砂巖厚度具有良好的正相關關系,且孔隙度主要受沉積因素控制,潮汐砂壩平均孔隙度大于30.0%,潮汐水道平均孔隙度大于25.0%,砂坪平均孔隙度大于23.0%。

綜上所述,研究區M1層內潮汐砂壩物性最好,潮汐水道的次之;沉積微相平面展布規律控制儲集相帶的分布特征,東南—西北向的拉長型潮汐砂壩發育區為研究區最有利的儲集相帶。

5 結論

(1)厄瓜多爾Oriente盆地DF油田白堊系M1層M1SS砂層組發育形成于海侵期的外潮控河口灣亞相,包括潮汐砂壩、潮汐水道、砂坪、混合坪和潮汐砂壩間等5種沉積微相;潮汐水道和潮汐砂壩微相相間分布在砂坪之上,混合坪微相局限于泥質褶皺條帶位置發育。由M1SS-3小層至M1SS-1小層,相對海平面不斷上升至最大海泛面,可容納空間逐漸減小,層內混合坪微相發育規模逐漸變小,潮汐砂壩微相不斷開裂、合并;在 M1SS-1小層沉積期間,研究區最北部出現陸棚相沉積。

(2)相對海平面上升至最大海泛面后開始下降,M1-Zone砂層組發育形成于海退初期的小型潮控三角洲平原亞相沉積;研究區西北部發育近海的潮成三角洲平原,中部和東南部的非潮成三角洲平原主要發育分流河道薄層砂體和大面積河道間沼澤沉積。

(3)M1層儲層物性主要受沉積微相控制,層內各沉積微相的儲層物性由好到差依次為潮汐砂壩、潮汐水道、砂坪、混合坪、分流河道。潮汐砂壩微相發育區為最有利的儲集相帶。