對外直接投資的產業空心化效應研究

摘要:當前,關于我國對外直接投資是否會造成產業空心化的擔憂隨著企業逐漸加快“走出去”而再一次被提出,國內學者也就制造業空心化問題參考日美模式進行了一系列的實證分析,而大部分學者認為,雖然制造業對外直接投資在一定程度上會造成產業空心化問題,其關聯度在國內可能存在著巨大的地域差異,即東部地區較中西部地區而言所面臨的產業空心化壓力并不顯著,其核心思想在于,東部地區有著良好的高技術產業替代,能夠通過新興行業快速填補產業轉移的經濟空缺,實現產業轉型和技術進步的良性循環。同時,對外直接投資對產業空心化可能在產業政策的變化前后存在著不同的差異。因此,本文參照劉海云(2015)的結果,同樣在考慮時間滯后效應的前提下,就產業空心化是否存在著地域和時間差異利用2002至2013年的有關數據進行實證分析,并給出有關結論。

關鍵詞:OFDI;產業空心化;制造業

一、引言

近年來,隨著我國逐漸加大改革開放力度,我國國內投資者越來越多地以現金、實物、無形資產等方式在國外及港澳臺地區設立、購買海外企業,且大多數投資者主要以取得企業控制權為首要目的,對其實施并購、重組等經濟活動,這一活動就是對外直接投資(ODI,Outward Direct Investment)的主要表現形式,它是母國資本的流出,與外商直接投資互為一對相反的概念。我國對外直接投資的戰略性發展可追溯至“走出去”戰略的提出,且其經歷了一個快速而顯著的增長階段。

對于產業空心化,學術界至今尚未達成統一的定義。產業空心化最早由美國經濟學家B.布魯斯和B.哈里遜(1982)定義為一國的基礎生產能力所表現出來的廣泛的資本撤退,與此同時,日本經濟學家高野邦彥(1987)則認為產業空心化是一個特定區域所出現的某些具體產業的衰退,而同時,新興產業的壯大難以填補因為傳統產業遷出或衰退而造成的經濟發展空缺,致使經濟發展嚴重被拖累,并據此解釋了日本的“失去的十年”。國內學者則將發達國家和地區所出現產業空心化存在著廣義和狹義之分。杜鵬等(2002)認為,狹義的產業空心化多被日本學者用于解釋日本所出現的長期經濟低迷,其主要是由于對外直接投資的過快發展使得新興產業的發展節奏無法匹配傳統產能隨著對外直接投資被遷出國外的速度,致使產業萎縮、產能嚴重不足,經濟發展遲緩。胡春力(2011)則提出,廣義層面上而言,產業空心化是指對外直接投資致使傳統制造業外移的同時,產業部門中沒有形成現代化主導產業,帶動整個產業結構性升級,彌補產業發展的空缺,而使得趨利的資本流向利潤水平更高的服務業,從而使得服務業比重相對制造業過快上升的現象。胡立君(2013)根據表現形式的差異,將制造業空心化區分為“離本土化”和“離制造化”兩種類型,前者之所以出現是由于母國的要素成本上升,當地的制造業企業失去了競爭優勢,而后者被認為存在母國經濟結構脫實向虛的可能性。

二、制造業空心化的理論模型及變量選取

根據聯合國貿發會議最新發布的世界投資報告顯示,2018年全球外國直接投資流量已經連續兩年下降,更值得關注的是,去年全球FDI流量僅為1.43萬億美元,這大概是5年前的水平,這與貿易量的增長形成了截然相反的走勢。

在這樣的背景下,母國制造業資本項目順差減少直至逆差出現,導致國內制造業資本存量相繼發生縮減,幾乎是一個不可避免的趨勢。資金供應不足會導致制造業生產過程中的錢荒,制造業實際利率的上升幾乎是可以預見的。中國的制造業很大程度上依賴成本低這一優勢,而這一優勢在當下的利率抬升的環境中無疑受到了不小的挑戰。在這種情形下,國內制造業廠商通常有兩種選擇:(1)將制造業整體搬遷到利率更低或融資渠道更便利的東南亞乃至非洲國家,但這樣做也會帶來一些問題,例如制造業的資本輸出相應的也會帶來一系列生產要素例如技術、管理和經驗的外溢。長期來看,母國制造業會與這些國家內的子公司互相競爭,從而對母公司的盈利產生一些負面影響,生產鏈的持續向外轉移將會最終導致制造業的離本土化。(2)將有限的生產資本轉移到以虛擬經濟為核心的服務業部門,這是因為服務業相比與制造業有更高的資本回報率,但是資本過快的涌入服務業部門,會造成金融房地產等新興投資領域的膨脹,進而抑制母國以制造業為中心的實體經濟發展,最終導致母國產業結構離制造化現象的出現。

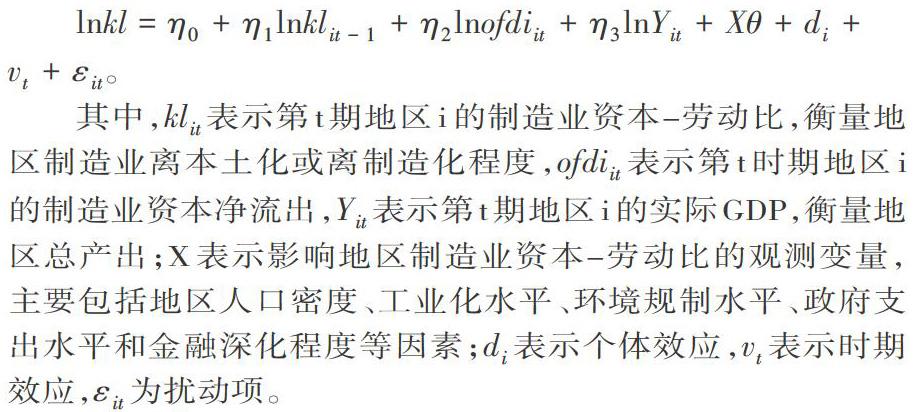

本文的實證模型形式如下:

[lnkl=η0+η1lnklit-1+η2lnofdiit+η3lnYit+Xθ+di+vt+εit]。

其中,[klit]表示第t期地區i的制造業資本-勞動比,衡量地區制造業離本土化或離制造化程度,[ofdiit]表示第t時期地區i的制造業資本凈流出,[Yit]表示第t期地區i的實際GDP,衡量地區總產出;X表示影響地區制造業資本-勞動比的觀測變量,主要包括地區人口密度、工業化水平、環境規制水平、政府支出水平和金融深化程度等因素;[di]表示個體效應,[vt]表示時期效應,[εit]為擾動項。

本文使用制造業資本存量與制造業就業人口數比重作為地區制造業資本——勞動比的代理變量。按照通常的做法,我們采用永續盤存法計算制造業的資本存量,基期設為2000年,折舊率的取值為10%。由于數據的可得性,我們采用各省的ofdi流量數據來衡量資本的輸出規模。總產出水平我們采用的是用CPI平減后的2000年不變價表示的地區實際的GDP。控制變量中,人口密度水平pop衡量的是本地市場規模,單位是人/平方公里,為了讓數據穩健,我們做了取對數的處理,工業化水平用來表示的是地區制造品供給能力,采用的指標是每一年的工業增加值占GDP的比重。環境規制水平會影響制造業的生存空間,這里用的指標是對固體污染的治理的投資占GDP的比重來表示。政府支出水平和金融深化水平是保證制造業資本來源的兩個重要的渠道,分別用地區政府財政支出占GDP的比重和金融機構貸款余額占GDP的比重來表示。

本文選取的研究樣本為2003-2013年中國30個省份的面板數據,樣本容量為330。各省份的制造業固定資產投資形成總額來自《中國固定資產投資統計年鑒》、制造業總產值數據分別來源于《中國工業經濟統計年鑒》,各省份ofdi流量數據來源于歷年《中國對外直接投資統計公報》,各省份的制造業就業人數,實際利用外資額,CPI,GDP,年末總人口,總面積,政府財政支出,金融機構貸款余額等數據均來自《中國統計年鑒》。

三、實證結果分析

根據Romer(2012)的多部門檢驗,制造業生產存在著較為明顯的時期滯后性,往期資本——勞動比的上升會通過累積效應對當期資本——勞動比產生正向的作用。此外,GMM模型下,系統GMM能夠實現水平GMM與差分GMM的優勢整合,從而使結果更為科學和準確,因此,本文選取系統GMM估計方法,運用有關數據對產業空心化理論模型進行估計。

中國制造業空心化的階段性檢驗:

隨著對外開放戰略的轉變,中國對外投資的數量目標與質量目標均發生了根本性的變化,制造業OFDI開始顯著擴張,并對中國的資本項目產生了及其深遠的影響。2008年作為金融危機和產業政策調整的時點年,其前后針對國內制造業對外投資政策存在著較大的差異,因此,本文以2002-2008年與2009-2012年兩個樣本進行了相應的實證分析,以探討產業空心化壓力是否存在顯著的時間差異。

在2002-2008年階段,lnofdi的系數為0.0073,即每當對外直接投資存量提高10%,資本——勞動比會提高0.073%,且并不顯著,表明在這一階段,對外直接投資對資本——勞動比存在著并不明顯的提高作用;而在2009-2012年這一階段,lnofdi的系數為-0.0213,即每當對外直接投資存量提高10%,資本——勞動比會下降0.213%,且在1%的水平之上顯著,表明在這一階段,對外直接投資顯著抑制了資本-勞動比的提高。在2002-2008年間,全球經濟處于增長的黃金期,國內同樣不例外。此外,值得注意的是人口對于抑制產業空心化的顯著性作用。其在兩階段的系數雖然存在著數量上的差異,前者為0.1713,后者為0.0959,分別代表當人口數提高1%時,第一階段實現0.1713%的資本勞動比增長,而第二階段為0.0959%,且均在1%的水平上顯著。這一結果表明,人口數量的增加能夠對產業空心化產生顯著的抑制作用,體現在其能夠固化成本優勢之上。應當注意到,第二階段的系數相對第一階段明顯下降,其在一定程度上代表了伴隨著過剩產能的對外轉移,國內就業結構開始發生顯著改變。此時,人口紅利的勞動優勢開始逐漸下降,同時也表明,未來的產業空心化風險在一定程度上并非一定由人口因素引起,而可能因就業市場的供需矛盾引起。

此外,資本——勞動比的滯后期結果在1%的顯著性水平下為正,驗證了制造業生產的時間滯后性效應;隨著環境規制逐漸抓嚴,產業的粗放式發展和盲目擴張也得到了有效抑制;而政府對于新興產業的幫扶和支出,也逐漸成為突破產業空心化的重要方案之一。

作者簡介:

祝宇(1995-? ),男,漢族,江蘇鎮江,碩士,研究方向:國際貿易理論與政策。