概說昆山的多縣合轄分治鎮(zhèn)

◎ 馬一平

中華人民共和國成立前,江南地區(qū)頗多2 個(gè)縣甚至3 個(gè)鄰縣合轄分治的鎮(zhèn)(主要為集鎮(zhèn),與現(xiàn)在鎮(zhèn)的境域不同),這是一種現(xiàn)今比較罕見的建置區(qū)劃現(xiàn)象。僅以昆山為例,讓讀者了解這些歷史上的奇特現(xiàn)象。昆山有6 個(gè)多縣合轄分治鎮(zhèn)和 1 個(gè)原屬鄰縣、1952 年劃歸昆山的也兩縣合轄分治的周莊鎮(zhèn)。

一、蓬閬鎮(zhèn)

蓬閬鎮(zhèn)(今蓬朗街道),位于昆山城東三十里。宋蓬閬地屬昆山縣惠安鄉(xiāng)。明洪武年間(1368~1398)形成集鎮(zhèn),相傳有土神牌隨瓦浦潮漂擱至今鎮(zhèn)地,鄉(xiāng)民遂呼為“牌落鎮(zhèn)”。弘治初年(1490),知縣楊子器巡視到此,認(rèn)為“牌落”諧音“敗落”,不吉利,乃改作“蓬閬”,蓋取“蓬萊閬苑”(仙境中神仙居住地)之意。弘治十年(1497),析昆山、常熟、嘉定三縣五個(gè)半鄉(xiāng)(其中惠安半個(gè)鄉(xiāng))置太倉州,蓬閬集鎮(zhèn)始為兩縣合轄,以南北流向的瓦浦河為界,河?xùn)|屬太界,河西屬昆界,地為惠安鄉(xiāng)第十三保。據(jù)明代《〔弘治〕昆山縣志》載,蓬閬為當(dāng)時(shí)昆山縣僅有的五個(gè)鎮(zhèn)之一。清雍正二年(1724),析昆山縣東北部地置新陽縣,太倉州升為江蘇省直隸州,析州西部地置鎮(zhèn)洋縣,領(lǐng)鎮(zhèn)洋、崇明、嘉定、寶山四縣。蓬閬集鎮(zhèn)為兩府(州)三縣合轄,以瓦浦河為界,河?xùn)|屬太倉州鎮(zhèn)洋縣,也稱作蓬萊鎮(zhèn);河西以北街楊家弄(混堂橋北)為界,北屬新陽縣,南屬昆山縣。宣統(tǒng)二年(1910),始建鄉(xiāng)制,昆山、新陽縣蓬閬鄉(xiāng)轄8 區(qū)25 圖;鎮(zhèn)洋縣設(shè)蓬萊鄉(xiāng)。民國元年(1912)新陽、鎮(zhèn)洋兩縣分別并入昆山縣、太倉縣,蓬閬鎮(zhèn)分屬兩縣。1949年7月,昆山縣建立蓬閬區(qū)人民政府,下轄6 鄉(xiāng)。1952 年9 月,瓦浦河?xùn)|的太倉縣建設(shè)鄉(xiāng)建中、建南、建立3 村和部分建北村劃歸蓬閬區(qū),從而結(jié)束了455 年的一鎮(zhèn)數(shù)縣分治歷史。

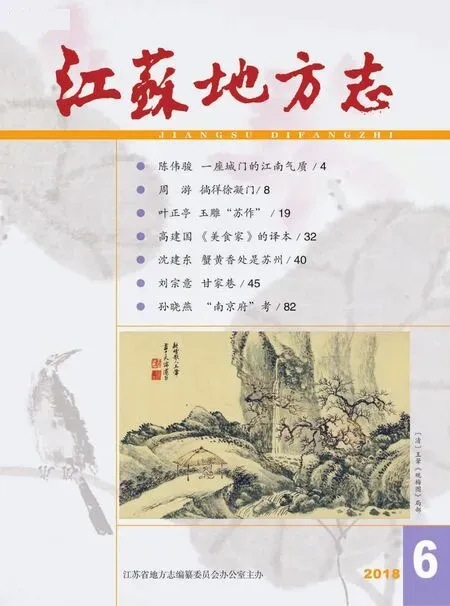

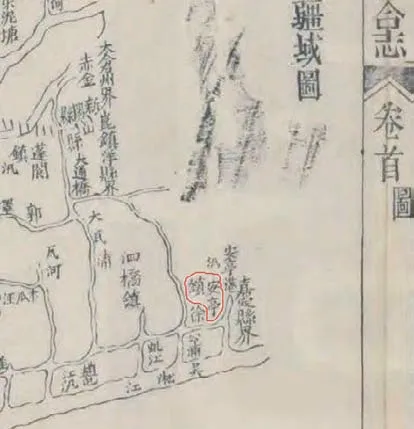

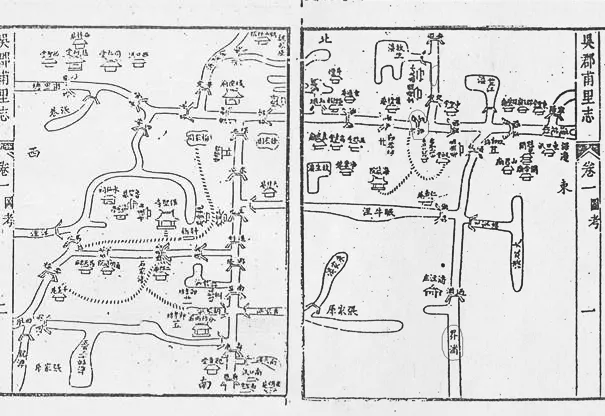

清《〔光緒〕昆新兩縣續(xù)修合志》載“昆山、新陽縣疆域圖”局部(含蓬閬鎮(zhèn)位置圖)

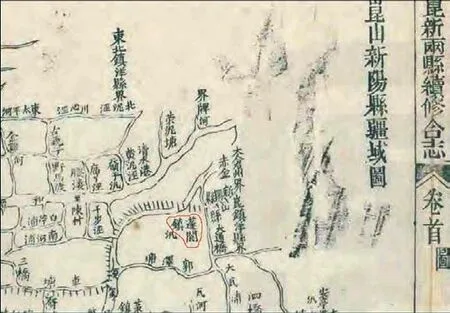

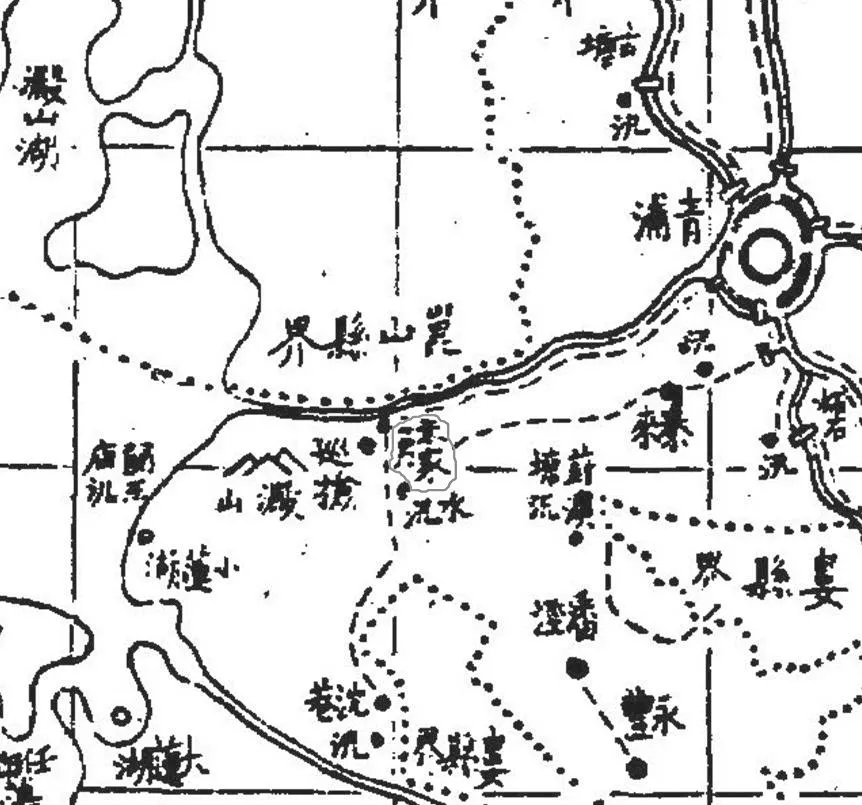

民國《鎮(zhèn)洋縣志》載“鎮(zhèn)洋縣圖”局部(含蓬萊〔即蓬閬〕鎮(zhèn)位置圖)

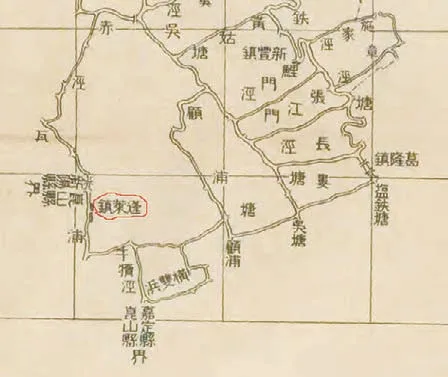

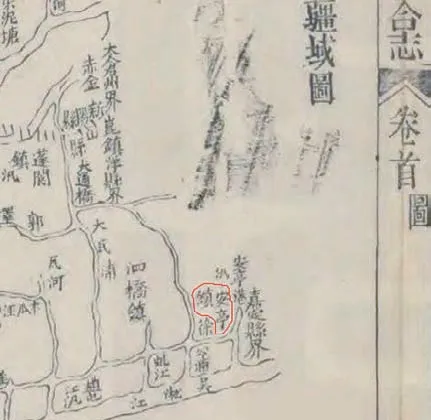

清《〔嘉慶〕安亭志》載“安亭鎮(zhèn)圖”

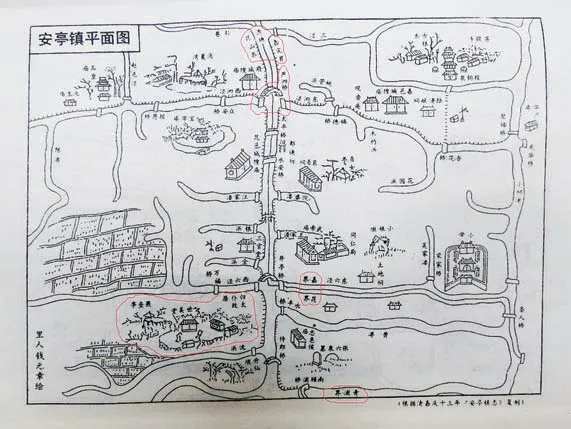

清《〔光緒〕昆新兩縣續(xù)修合志》載“昆山、新陽縣疆域圖”局部(含安亭鎮(zhèn)位置圖)

著名教育家、詩人和書畫家胡石予、著名詩人和教育家張景云、著名教育家、詩人和書畫篆刻家余天遂等,均為昆山縣蓬閬鎮(zhèn)人;著名學(xué)者、書法家方還,乃新陽縣蓬閬鎮(zhèn)人;而清乾隆進(jìn)士朱錦如則是太倉州鎮(zhèn)洋縣蓬萊鎮(zhèn)人。

二、安亭鎮(zhèn)

安亭鎮(zhèn),在昆山城東南四十五里。宋代時(shí)已有“安亭”之名稱,秦漢時(shí)有“十里(此里非長度,指人口戶數(shù))為一亭(人口戶數(shù))”之制,以安名亭。北宋建隆元年(960),設(shè)安亭鄉(xiāng),屬中吳軍昆山縣。南宋嘉定十年十二月初九日(1218 年1 月7 日),析昆山縣東南境安亭、春申、臨江、平樂、醋塘五鄉(xiāng),置嘉定縣(以年號(hào)為名),同屬平江府管轄。安亭鄉(xiāng)改屬新置的嘉定縣后,改稱服禮鄉(xiāng)。據(jù)明代《〔弘治〕昆山縣志》載,安亭為當(dāng)時(shí)昆山縣僅有的五個(gè)鎮(zhèn)之一;而《〔萬歷〕嘉定縣志》載,嘉定縣的市鎮(zhèn)中也有安亭鎮(zhèn)。集鎮(zhèn)由昆山、嘉定兩縣合轄,以南北流向的漕塘河為界,東半部屬嘉定,西半部屬昆山。中華人民共和國成立后,1952年9 月10 日,安亭鎮(zhèn)區(qū)西部的昆山部分劃歸嘉定,結(jié)束了數(shù)百年一鎮(zhèn)兩縣分治的狀況。

明代昆山名儒歸有光的安亭王氏岳父母家世美堂和講學(xué)的震川書院均在安亭鎮(zhèn)的昆山界;明代嘉靖進(jìn)士、仕至福建按察司副使和山東按察司副使的張情、張意兄弟,明代著名的書畫收藏家和鑒定家張丑,均是昆山縣安亭鎮(zhèn)人;而以清乾嘉時(shí)著名文人錢元章、民國名士紳錢載之為代表的安亭“寶綸堂”錢氏家族、當(dāng)代圍棋大師陳祖德等則是嘉定縣安亭鎮(zhèn)人。

三、井亭鎮(zhèn)

井亭鎮(zhèn),又稱井亭港鎮(zhèn),位于昆山東南部的淀山湖東岸,其實(shí)與青浦朱家角鎮(zhèn)是一個(gè)鎮(zhèn),位于該集鎮(zhèn)的東北部,距昆山城五十里。唐天寶十年(751),華亭縣建立,該地分屬于華亭縣、昆山縣。宋元時(shí)期漸成小集鎮(zhèn),名朱家村。元至元二十九年(1292),上海縣建立,分屬于華亭縣、上海縣、昆山縣。明嘉靖二十一年(1542),析華亭縣西北部修竹、華亭二鄉(xiāng)和上海縣西部新江、北亭、海隅三鄉(xiāng),建青浦縣(隸松江府),乃分屬于青浦縣、昆山縣。明萬歷年間成為繁榮大鎮(zhèn),名為朱家角,一作珠街閣,又名珠溪,俗稱角里。清初,青浦縣將原設(shè)在安莊的淀山巡檢司(明洪武年間建)移駐朱家角鎮(zhèn)。鎮(zhèn)區(qū)以北漕港、放生橋?yàn)榻纾訕蛞员狈Q井亭港鎮(zhèn),屬昆山縣;河橋以南稱朱家角鎮(zhèn),屬青浦縣。放生橋橫跨于東西流向的漕港河上,由慈門寺僧性潮募建于明隆慶五年(1571),是現(xiàn)上海地區(qū)最長、最寬、最高的五孔石拱橋,被稱為“滬上第一橋”。橋壁柱石上刻有橋聯(lián):“帆影逐歸鴻鎖住玉山云一片,潮聲喧走馬平溪珠浦浪千重。”點(diǎn)明了一鎮(zhèn)、一橋由兩縣共轄的情形。1949 年5月,昆山縣井亭鎮(zhèn)劃歸青浦縣朱家角鎮(zhèn),結(jié)束了數(shù)百年一鎮(zhèn)兩縣分治的狀況。

民國《江蘇省通志稿·方域志》載“青浦縣圖”局部〔含朱家角(井亭)鎮(zhèn)位置圖〕

清代學(xué)者官員王昶、名御醫(yī)陳蓮舫、清末小說家陸士諤等,均是青浦縣朱家角鎮(zhèn)人;以清道光年間儒醫(yī)馬之伯為代表的井亭馬氏家族,乃昆山縣井亭鎮(zhèn)人。

四、陳墓鎮(zhèn)

陳墓(今錦溪)鎮(zhèn),位于昆山西南境,距城區(qū)四十五里,集鎮(zhèn)面積一平方公里,是蘇州葑門外一巨鎮(zhèn)。秦置郡縣后,其地分屬吳縣、婁縣。南朝梁大同二年(536)昆山縣建立后,其地分屬吳縣、昆山縣。唐武周萬歲通天元年(696),析吳縣東部地置長洲縣,乃分屬于長洲縣、昆山縣。相傳宋孝宗趙昚(1127~1194)攜陳妃途經(jīng)錦溪時(shí),陳妃不幸病亡,遂于境內(nèi)五保湖中筑水冢葬之,并在湖畔建蓮池禪院,命僧守護(hù),御命改錦溪為陳墓。陳墓集鎮(zhèn)從宋代起就兩縣合轄分治,以南北流向的界涇(市河)為界,河西稱上塘,宋、元、明和清初均屬長洲縣〔清雍正二年(1724)起改屬元和縣〕吳宮鄉(xiāng)寶座里上二十都,民國元年(1912)元和縣并入?yún)强h,吳縣設(shè)陳墓鄉(xiāng),陳墓集鎮(zhèn)隸屬之。1949 年5 月,陳墓鄉(xiāng)屬吳縣淞南區(qū),1950 年3 月,改屬吳縣甪直區(qū);河?xùn)|稱下塘,宋、元、明、清均屬昆山縣全吳鄉(xiāng)第五保一都成區(qū),清宣統(tǒng)二年(1910),昆、新兩縣推行地方自治,廢舊鄉(xiāng)、保、都設(shè)新市、鄉(xiāng),昆山縣設(shè)陳墓鄉(xiāng),陳墓集鎮(zhèn)隸屬之。1949年5月,陳墓、淀西2 鄉(xiāng)屬昆山縣張浦區(qū),同年11 月改屬淀西區(qū)。1952 年9 月,吳縣甪直區(qū)的陳墓鎮(zhèn)劃歸昆山縣淀西區(qū),從而結(jié)束了長達(dá)數(shù)百年的一鎮(zhèn)兩縣分治體制。

民國《江蘇省通志稿·方域志》載“元和縣圖”局部(含陳墓鎮(zhèn)位置圖)

陳墓鎮(zhèn)的六大望族中丁氏、王氏宅第在上塘,屬吳縣;而陳氏、朱氏、陸氏、李氏宅第下塘,屬昆山。著名天文史學(xué)家朱文鑫、烈士陳三才,為昆山縣陳墓鎮(zhèn)人;而法學(xué)家朱文焯、“民國狀元”朱雷章,則是吳縣陳墓鎮(zhèn)人。

五、周莊鎮(zhèn)

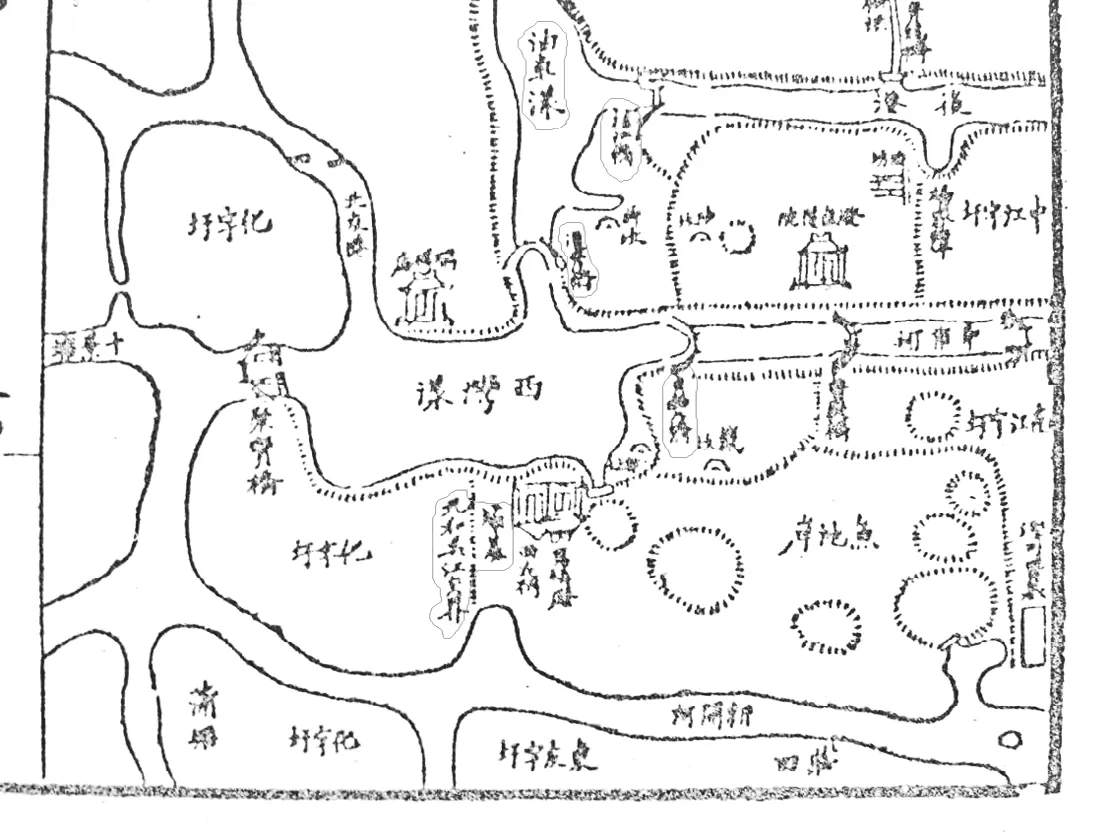

清《珠里小志》載“朱家角鎮(zhèn)區(qū)圖”

周莊鎮(zhèn),位于昆山境內(nèi)西南部,距城區(qū)33 公里。地域唐代以前屬吳縣。唐通天元年(696)析吳縣地置長洲縣后,地屬蘇州長洲縣蘇臺(tái)都(后為鄉(xiāng))貞豐里。五代后梁開平三年(909),吳越王錢镠割吳縣南境與嘉興縣北境置吳江縣后,乃分隸吳縣和吳江縣。北宋元祐元年(1086),周迪功郎(佚名)在此經(jīng)農(nóng)設(shè)莊,遂有周莊之名。宋高宗建炎元年(1127),金和(二十相公)隨宋室南渡,定居于此,人煙逐漸稠密。元代至順年間(1330~1332),吳興富戶沈祐及其子萬三由湖州南潯鎮(zhèn)沈家漾遷來定居?xùn)|莊,躬耕起家,后從事貿(mào)易,遂成江南巨富,當(dāng)?shù)匾卜睒s興盛起來,遂成市鎮(zhèn)。清雍正二年(1724),析長洲縣東南部地置元和縣,周莊鎮(zhèn)遂分屬于元和縣、吳江縣。集鎮(zhèn)以油車漾、壩基為分界,東五分之四屬元和縣蘇臺(tái)鄉(xiāng)貞豐里,西五分之一屬吳江縣久詠鄉(xiāng)。民國元年(1912)元和縣并入?yún)强h,吳縣劃分為7 市21 鄉(xiāng),中有周莊鄉(xiāng);同年吳江縣設(shè)18 市鄉(xiāng),中有周莊鄉(xiāng)。1950 年1 月,吳江縣蘆墟區(qū)周莊鄉(xiāng)析為峴南等小鄉(xiāng),周莊鄉(xiāng)原第一保劃歸吳縣,即周莊鎮(zhèn)西屬吳江縣的鎮(zhèn)區(qū)境域劃給周莊鎮(zhèn),從而結(jié)束了數(shù)百年一鎮(zhèn)兩縣分治狀況。同年3月,周莊鎮(zhèn)屬吳縣甪直區(qū)管轄。1952 年9 月10 日,吳縣甪直區(qū)周莊鎮(zhèn)劃歸昆山縣淀西區(qū)。

名儒陶煦家族、著名民主革命先驅(qū)、南社詩人、作家、新聞報(bào)業(yè)界先驅(qū)和政治活動(dòng)家葉楚傖等,均是吳縣周莊鎮(zhèn)人;而著名詩人、名醫(yī)和書畫家費(fèi)公直、著名教育家、社會(huì)活動(dòng)家沈體蘭則是吳江縣周莊鎮(zhèn)人。

六、甪直鎮(zhèn)

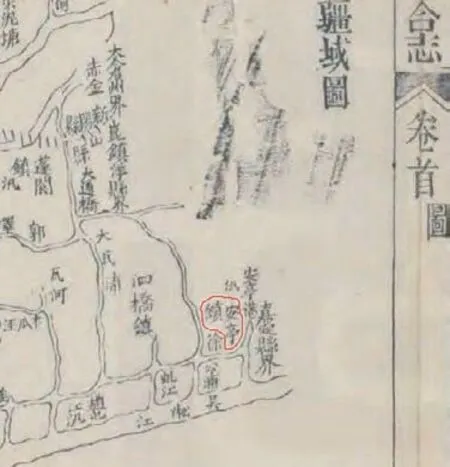

清《〔光緒〕昆新兩縣續(xù)修合志》載“昆山、新陽縣疆域圖”局部(含陳墓鎮(zhèn)位置圖)

清“周莊鎮(zhèn)圖”局部(元和、吳江分界處)

甪直鎮(zhèn),別稱甫里,在昆山城西南三十六里。秦置郡縣后,其地域分屬吳縣、婁縣。漢至三國相沿不變。南朝梁大同二年(536)昆山縣建立后,其地分屬吳縣、昆山縣。唐武周萬歲通天元年(696),析吳縣東部地置長洲縣,乃分屬于長洲縣、昆山縣。北宋元豐年間(1078~1085),境域分屬長洲縣依仁鄉(xiāng)仁義里、吳宮鄉(xiāng)寶座里和昆山縣全吳鄉(xiāng)第五保。歷經(jīng)南宋、元、明,沿襲不變。明王鏊編纂的《〔正德〕姑蘇志》中,就載有“長洲縣甫里鎮(zhèn)”,并曰“巨鎮(zhèn)也”;而《〔嘉靖〕昆山縣志》卷四·市鎮(zhèn)中也有“甪直鎮(zhèn),或名甫里市”的記載,為昆山縣七個(gè)鎮(zhèn)之一。可見明中葉已成大鎮(zhèn),以東美橋、界浦、北港為分界,以西的中市、西柵和南柵,屬長洲縣〔清雍正二年(1724)起為元和縣、民國元年(1912)起又為吳縣〕,稱甫里鎮(zhèn),占鎮(zhèn)區(qū)十之七八;以東的東柵,屬昆山縣,稱六直(甪直)鎮(zhèn),占鎮(zhèn)區(qū)十之二三。清乾隆二十六年(1761)江蘇巡撫陳宏謀將元和縣丞移駐甪直鎮(zhèn),而將巡檢司移駐周莊鎮(zhèn)。道光二十八年(1848),因管理需要,以新陽縣丞移駐甪直鎮(zhèn),而將元和縣丞移駐元和縣章練塘鎮(zhèn)。清中葉起兩縣鎮(zhèn)名經(jīng)常混亂使用,清末起則鎮(zhèn)名不分,均稱甪直鎮(zhèn)。清宣統(tǒng)二年(1910)推行地方自治,昆山縣設(shè)甪直鄉(xiāng)。民國元年(1912)11 月,吳縣劃分為7 市21 鄉(xiāng),設(shè)甪直鄉(xiāng)。1949 年5 月4 日,吳縣成立淞南區(qū)人民政府,駐甫里鎮(zhèn),轄淞南、甫里等4 鄉(xiāng);同日,昆山縣成立甪直鄉(xiāng)人民政府,隸屬張浦區(qū)。1950 年1 月,昆山縣甪直鄉(xiāng)劃分為南港、稍里、安頭、唐村4 個(gè)小鄉(xiāng),隸張浦區(qū),甪直鄉(xiāng)名從此成為歷史。1950 年3 月,吳縣淞南區(qū)改名為甪直區(qū),下轄甪直、陳墓、周莊3 鎮(zhèn)及11鄉(xiāng)。1952 年9 月10 日,昆山縣張浦區(qū)南港鄉(xiāng)所轄之甪直鎮(zhèn)北港與交界弄以東的市鎮(zhèn)部分,劃歸吳縣甪直鎮(zhèn),從而結(jié)束了長達(dá)數(shù)百年的一鎮(zhèn)兩縣分治體制。

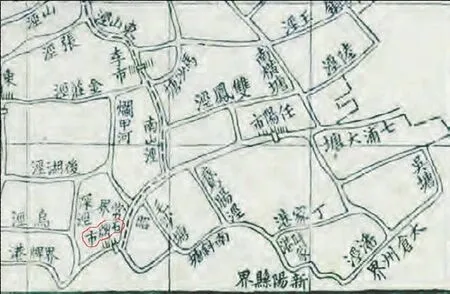

民國《江蘇省通志稿·方域志》載“元和縣圖”局部(含甪直鎮(zhèn)位置圖)

清《〔元和〕甫里志》載“六直鎮(zhèn)圖”

清《〔光緒〕昆新兩縣續(xù)修合志》載“昆山、新陽縣疆域圖”局部(含石牌鎮(zhèn)位置圖)

清《〔光緒〕常昭合志稿》載“常昭全境圖”局部(含石牌鎮(zhèn)位置圖)

甪直鎮(zhèn)吳縣界有著名的嚴(yán)氏、沈氏、殷氏、許氏等望族,名士紳沈柏寒、名醫(yī)殷季達(dá)、金里千、戴百平和原中共江蘇省委書記沈達(dá)人等,均是吳縣人;鎮(zhèn)東昆界,則有戴氏望族,國際著名電磁理論和天線輻射專家戴振鐸就是其家族的杰出代表。

七、石牌鎮(zhèn)

石牌鎮(zhèn),位于昆山城北三十里。秦代,石牌地域分屬吳縣、婁縣。西晉太康四年(283),析吳縣虞鄉(xiāng)建立海虞縣,隸吳郡,石牌七浦塘(以下簡稱河)北地屬海虞縣。晉成帝六年(330),海虞縣東置雙鳳鄉(xiāng),石牌河北、河?xùn)|地屬雙鳳鄉(xiāng)境。南朝梁天監(jiān)六年(507),析婁縣地置信義縣,石牌河南地屬信義縣;梁大同二年(536)分信義縣置昆山縣,石牌河南地屬昆山縣境。隋海虞等六縣并入常熟縣,石牌河北、河?xùn)|地屬常熟縣雙鳳鄉(xiāng)境。《〔弘治〕昆山縣志》卷一鄉(xiāng)保,村的記載中積善鄉(xiāng)二保已有石牌村。清雍正二年(1724),析昆山縣境設(shè)新陽縣,石牌河南地屬新陽縣境,鄉(xiāng)、保未變;析常熟境設(shè)昭文縣,石牌河?xùn)|地劃歸昭文縣雙鳳鄉(xiāng)境,河北地仍屬常熟縣境。石牌集鎮(zhèn)形成于清嘉慶年間,位于七浦塘與茆沙塘交匯點(diǎn)上。《〔道光〕昆新兩縣志》卷八·市鎮(zhèn)中,始有“石牌鎮(zhèn)”的記載;《〔同治〕蘇州府志》卷三十、卷三十一鄉(xiāng)都圖圩村鎮(zhèn)二、三,新陽縣、常熟縣均有“石牌鎮(zhèn)”。當(dāng)時(shí)集鎮(zhèn)隸屬三縣,同轄分治,以七浦塘為界,河北街屬常熟縣,河南街屬新陽縣,河?xùn)|街屬昭文縣。民國時(shí)期,以七浦塘為界,河南屬昆山縣,河北、河?xùn)|屬常熟縣。1951年6月,石牌鎮(zhèn)的常熟縣境劃歸昆山縣,結(jié)束了一鎮(zhèn)兩縣同轄分治的歷史。

民國時(shí)期昆山銀行經(jīng)理朱孟豪(朱福元父親)、著名書畫收藏家、昆侖堂主朱福元和上海古籍出版社編審楊友仁,均是昆山縣石牌鎮(zhèn)人。