拉薩河流域生態系統類型和質量變化及其對生態系統服務的影響

盧慧婷,黃瓊中,朱捷緣,,鄭天晨,嚴 巖,*,吳 鋼

1 中國科學院生態環境研究中心,城市與區域生態國家重點實驗室,北京 100085 2 中國科學院大學資源與環境學院,北京 100049 3 西藏自治區環境監測中心站,拉薩 850000 4 中國科學院城市環境研究所,城市環境與健康重點實驗室,廈門 361021

土地覆蓋/利用變化是生態系統服務變化的重要驅動力,其對生態系統服務的影響受到越來越多的關注[1- 3]。然而在氣候變化和人類活動加劇的背景下,生態系統質量變化對生態系統服務的影響更應該引起重視。相比生態系統質量變化,生態系統類型的變化(或土地覆蓋/利用變化)是顯性的,容易引起察覺和重視;而生態系統質量的變化是隱性的、漸進的,不易察覺,并且涉及范圍更廣,從而可能對生態系統穩定性、生態系統功能和生態系統服務產生更大影響。此外,生態系統質量的變化累積到一定程度也可能會引起生態系統類型的變化,如科爾沁沙地就是由于幾十年來不當的人為活動由草原生態系統退化而形成[4-5]。然而目前國內外對生態系統服務的評估大多是基于土地覆蓋/利用變化進行的[6- 8],較少關注生態系統質量變化對生態系統服務的影響。歸一化植被指數(NDVI)可以有效反映植被生長狀況,與植被群落的蓋度、生物量的富集程度、生產力等均有較好的相關性,已被廣泛應用于對生態系統質量的評估中[9- 11]。目前已有研究嘗試將NDVI作為生態系統服務價值當量的修正因子來評估某些生態系統服務價值的變化[12-13]。

青藏高原作為我國“兩屏三帶”生態安全格局中的重要生態安全屏障,其特有的氣候、地理條件決定了其生態系統具有脆弱性和敏感性[14]。研究表明,青藏高原是對氣候變化最為敏感的地區之一[15],其升溫速度幾乎是全球平均升溫速度的3倍[16- 18],且氣候變化已對青藏高原的草原生態系統產生顯著影響[19- 21]。拉薩河流域位于青藏高原東南部雅魯藏布江中游,人口、農業分布較為集中,拉薩市就位于拉薩河流域的下游。1990—2014年拉薩河流域總人口從75.87萬增加至109.37萬,而GDP增長了近47倍。根據拉薩河流域及周邊氣象站點近60年的氣象數據統計,流域流域平均每年溫度增加0.047℃,遠高于青藏高原的平均年升溫速度0.03℃[16- 18];降雨量呈先增加后減少的趨勢,且具有較大的空間差異性。拉薩河流域的生態系統服務不僅與中下游居民的福祉和流域可持續發展息息相關[22],而且對維持流域及整個青藏高原的生態安全具有重要意義。本研究選擇NDVI作為生態系統質量變化的指示因子,在分析拉薩河流域1990—2015年的生態系統類型和質量變化的基礎上,利用NDVI對InVEST模型中與植被狀況相關的參數進行計算與修正,對拉薩河流域1990至2015年土壤保持、水源涵養和固碳3種生態系統服務進行評估,進而探討生態系統類型和質量變化對流域生態系統服務能力的影響,以期為拉薩河流域及青藏高原的生態系統保護與管理決策提供科學依據。

1 研究區概況

拉薩河為雅魯藏布江中游左岸的一級支流,是拉薩市、林周縣和當雄縣等市(縣)的主要水源地。拉薩河流域西部和北部以念青唐古拉山為界,東南部與雅魯藏布江流域相鄰,流域范圍北緯29°20′—31°15′,東經90°05′—93°20′,流域面積約為3.26萬km2,包括拉薩市市城關區、曲水縣、達孜縣、堆龍德慶縣、當雄縣、林周縣、墨竹工卡縣、嘉黎縣及那曲縣的部分區域。流域內地貌分為河源區、高山盆地區和河谷區3個地貌分區,海拔在3598—7074 m之間。流域氣候屬于高原溫帶—寒溫帶半干旱季風氣候,年降水量為340—700 mm,年平均氣溫為-7.1—9.2℃,流域內的生態系統類型以高山草甸和高寒草原為主[23]。

2 數據與方法

2.1 數據來源

生態系統類型數據(30 m)和NDVI數據(250 m)來自中國科學院遙感與數字地球研究所;氣象數據來自中國氣象局氣象中心;DEM數據(30 m)來自中國科學院計算機網絡信息中心地理空間數據云平臺(http://www.gscloud.cn/);土壤數據來自基于世界土壤數據庫(HWSD)中國土壤數據集(http://westdc.westgis.ac.cn);月參考蒸散發數據來自CGIAR CSI dataset(http://www.cgiar-csi.org/data)。

會議強調,要加快推進果菜茶有機肥替代化肥,提高化肥利用效率。加快推廣綠色防控綜合技術模式,打造高水平專業化統防統治服務隊伍。加快研發和推廣應用環保型農藥制劑和高效藥械,提高農藥利用率。加快集成綠色高質高效技術模式,推進按標生產,嚴格質量監管,增加綠色優質果菜茶產品供給。加快打造一批高標準生產基地,創響一批檔次高、影響力強的知名品牌,延長產業鏈、提升價值鏈。

2.2 生態系統服務評估方法

2.2.1 土壤保持

3.3.2 水源涵養

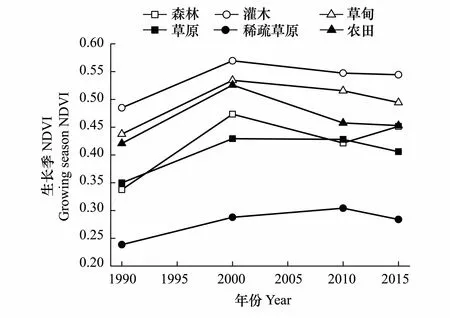

根據各植被類型生長季(6—10月)NDVI均值統計(圖2),1990—2000年間,拉薩河流域森林、灌木、草甸和草原等植被類型的NDVI顯著上升,增幅分別為40.20%、17.47%、22.12%、22.75%;2000—2010年間,森林、灌木和草甸NDVI分別降低了10.97%、3.92%、3.52%,而稀疏草原上升了5.67%;2010—2015年間,森林NDVI增加了7.10%,而稀疏草原、草原和草甸分別減少了6.66%、5.16%和4.11%。總的來看,1990—2000年各植被生態系統類型質量顯著上升,平均增幅達24.69%,而2000年后草甸和草原生態系統質量逐漸降低,呈退化趨勢。

朝鮮朝中后期,詩風又一次改革,再從學唐轉為學宋,對黃詩的接受又掀起了新高潮。如具崟“取材黃、陳”[9](33輯李熊征《墓碣銘并序》,58P)。著名的四家詩人中,李德懋的一些詩歌“酷似山谷”[17](卷一,P41),李書九的詩也“似山谷老人”[17](卷四,P120),“典而不俗,雅近蘇、黃”[17](卷四,P131-132)。而黃紫泉“鸞漂鳳泊到下界,前身應是黃庭堅”[2](328輯金允植《黃紫泉壽仙歌》,P288)。可以說在朝鮮漢詩兩次由學唐向學宋的詩風改革過程中,黃庭堅都發揮了重要作用。

2.2.2 水源涵養

水源涵養服務采用InVEST模型中的Seasonal Water Yield(SWY)模塊計算。相比于InVEST模型中的Water Yield模塊,SWY模塊將產水量分為了地表快速產流量(Quick flow)和水源涵養量/基流量(Baseflow),并采用月尺度數據,從而能更準確的評估流域的水源涵養能力,尤其是針對季節性氣候較強的區域。模型中主要參數包括:(1)月均降雨量與月均降雨次數;(2)月參考蒸散發量;(3)土壤水文分類,根據Harmonized World Soil Database(HWSD)中對土壤質地的分類,并按照Soil Conservation Service (SCS)模型中的土壤水文分類方法進行分類[30];(4)各植被類型的月作物系數,由葉面積指數LAI通過以下公式計算得到:

式中,各植被類型的葉面積指數LAI參考孫鵬森等[31]在岷江上游的研究結果,由各植被類型的NDVI計算得到。非植被生態系統類型的作物系數參考InVEST模型說明手冊以及相關文獻進行賦值[32];(5)徑流曲線數CN值,參考InVEST模型說明手冊和相關文獻[33],對不同土壤類型和生態系統類型的CN值賦值,然后以1990年各植被類型的CN值為基準,根據植被覆蓋度對其他年份各植被類型的CN值進行修正[34]。

拉薩河流域生態系統土壤保持服務主要分布在中下游河谷兩側,1990—2015年間其空間分布格局未發生顯著變化(圖3)。統計結果顯示(圖4),1990—2015年拉薩河流域土壤保持總量增加了3.97%;其中1990—2000年間增加了4.63%,2000—2015年略有下降。從各植被類型單位面積土壤保持量(圖4)來看,由于NDVI上升,1990—2000年灌木、草甸、草原、稀疏草原等的單位面積土壤保持量也明顯增加;2000—2015年,灌木和森林的單位面積土壤保持量繼續增加,而草甸和草原分別降低了4.13%和1.00%。森林的單位面積土壤保持量較低是因為森林多位于坡度較高的地方,且植被覆蓋度較低,導致其土壤較易流失。

雅斯貝爾斯曾說:“教育本身就意味著:一棵樹搖動另一棵樹,一朵云推動另一朵云,一個靈魂喚醒另一個靈魂。”教師在一字一句的品讀中洋溢出來的激情,在一筆一畫的書寫中表現出的專注,在細致入微的講解中透露出的執著,都對孩子起到了潛移默化的作用。

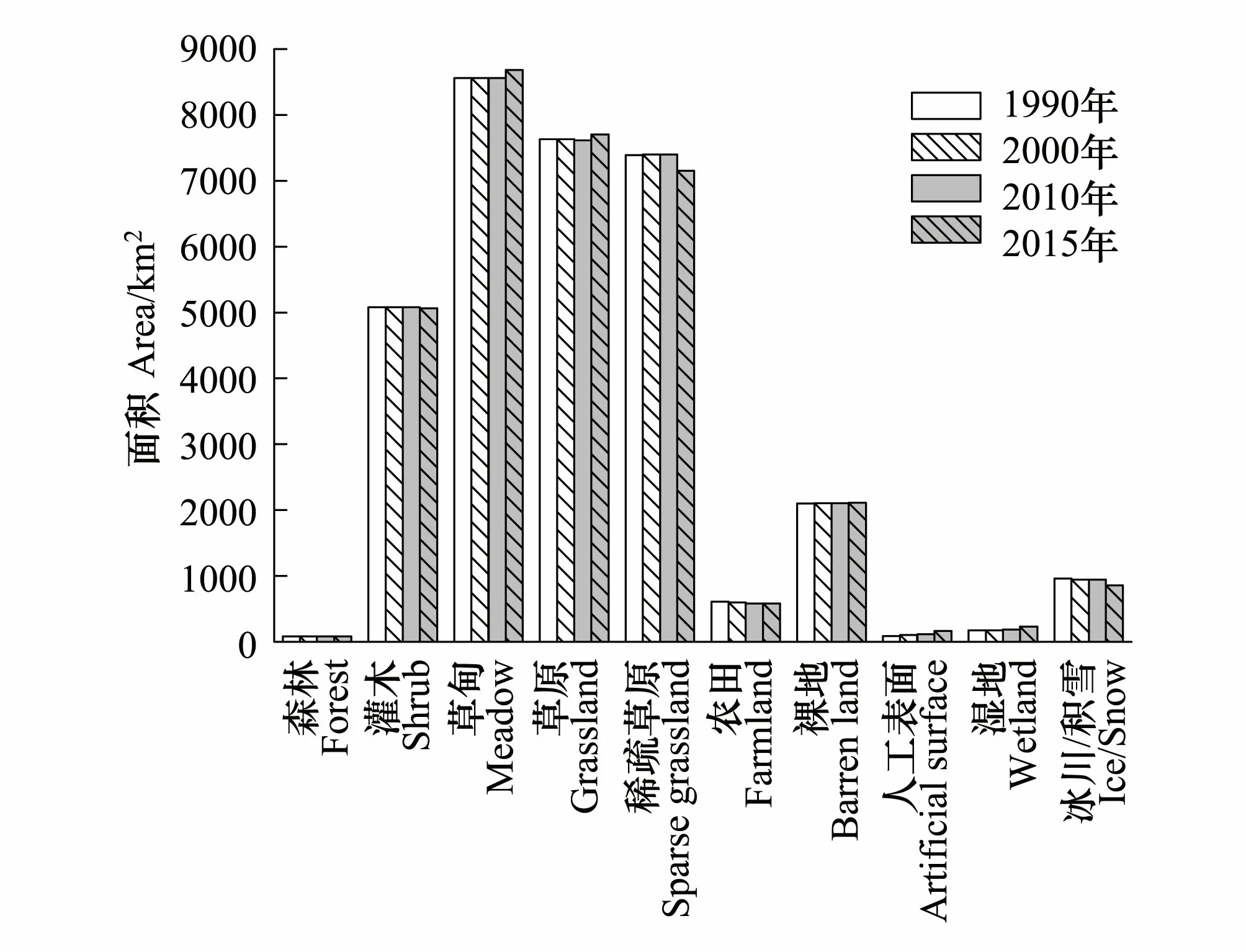

根據青藏高原相關研究[38- 40]并拉薩河流域實際情況,將拉薩河流域生態系統類型劃分為森林、灌木、草甸、草原、稀疏草原、農田、裸地、人工表面、濕地和冰川/積雪共10類。通過ArcGIS軟件進行統計得到1990—2015年拉薩河流域不同生態系統類型面積變化圖(圖1)。從變化面積和結構來看,減少最多的是稀疏草原和冰川/積雪,面積分別減少了249.63 km2和86.31 km2,占流域總面積的0.75%和0.26%;增加最多的是草甸和草原,分別增加了120.09 km2和88.43 km2,占流域總面積的0.36%和0.27%,其他生態系統類型變化較小;且變化主要發生在2010—2015年。從變化速度來看,1990—2015年人工表面、濕地和森林面積增長較快,增幅分別為82.65%、32.40%、9.45%,冰川/積雪、農田和稀疏草原面積縮減較快,減幅分別為10.15%、4.75%、2.99%,其他生態系統類型變化較小。從土地類型轉化方向來看,主要變化為稀疏草原轉化為草甸和草原、農田轉化為人工表面、草原和稀疏草原轉化為濕地、冰川/積雪轉化為稀疏草原和裸地等。

吳建華等認為,網絡的交互性特點要求其語言具有簡潔性﹑明快性。網絡熱詞因能回避屏蔽﹑通俗形象﹑瑯瑯上口﹑寓意深刻﹑形象快捷等特點而倍受網民青睞,在網絡信息傳播和輿論形成中扮演了重要的角色[6]。根據辯證唯物主義的觀點,內容和形式是辯證統一的對立體,“形式和內容密不可分:形式是內容的外在體現,內容只有借助形式才能存在”[7]67。形形色色的網絡熱詞,其特征可以從內容和形式兩個方面來進行概括。在內容上網絡熱詞具有時代性﹑互動性和豐富性等特征;形式上具有新穎性﹑多樣性﹑簡明性和風趣性等特征。

采用InVEST模型中的Carbon Storage and Sequestration(CSS)模塊計算。模型以生態系統類型為評估單元,將生態系統的碳儲量劃分為4個基本碳庫:地上生物碳、地下生物碳、土壤碳以及死亡有機碳。其中,地上生物碳密度根據各植被類型的NDVI計算出生物量,然后乘以碳含量系數得到[35]:

BIOMASS=113.0·NDVI-17.4 (R2=0.648,P<0.001)

式中,BIOMASS為生物量(t/hm2)。地下生物量根據文獻中的根莖比進行折算然后再乘以碳含量系數得到[35-36];土壤碳密度和死亡有機碳密度由于相對穩定,各年份均采用文獻中西藏地區的參數[35,37]。

3 結果與分析

3.1 生態系統類型變化

2.2.3 固碳

3.2 生態系統質量變化

本研究采用InVEST(Integrated Valuation of Environmental Services and Tradeoffs)模型 3.3.0版本進行生態系統服務評估。土壤保持服務采用InVEST模型中的Sediment Delivery Ratio(SDR)模塊計算。模型中主要參數包括:(1)土壤可蝕性因子K,由基于土壤粒徑組成與土壤有機碳含量的EPIC模型計算得到,并根據相關研究進行校正[24];(2)降雨侵蝕力因子R,采用Wischmeier和Smith提出的月尺度公式計算[25];(3)水土保持措施因子P,結合研究區的實際情況并參考相關文獻得到[26- 28];(4)植被覆蓋和經營管理因子C,非植被生態系統類型的C值由查閱相關文獻得到[26,29],各植被類型的C值根據其當年的植被覆蓋度f計算[23],f由各植被類型當年的生長季NDVI均值計算得到。

圖1 1990—2015年各生態系統類型面積Fig.1 Area of different ecosystems from 1990 to 2015

圖2 1990—2015年各植被類型生長季NDVI變化 Fig.2 Growing season NDVI of different vegetation from 1990 to 2015

3.3 生態系統服務變化

3.3.1 土壤保持

表4、表5和表6結果表明,降低語速可以促進較高中等聽力水平班級受試的聽力理解。但是,降低語速對于聽力理解的促進作用只在長對話和短文兩種測試題型下具有顯著性,而在短對話測試題型下,受試的聽力理解分數并沒有出現顯著提高。

瀘州,號稱“中國酒城”,地處四川省東南部,位于川滇黔渝四省市交界處,這里長江奔騰,沱江蜿蜒,是絲綢之路經濟帶和長江經濟帶的疊合部。

2個一級指標“資源保護”與“活化利用”的比重是四六開,說明專家們認為保護與利用并重,且利用村鎮歷史文化資源,注入新的活力比單純的保護具有更重要的意義。歷史文化資源與具體生活場景的融合,才能使場所煥發新生。保護是為了利用,利用是為了發展。筆者在村鎮調研走訪過程中,也曾見到修繕一新的傳統建筑大量空置的現象,村民不愿意搬入其中居住生活,這種現象是保護做得很好,而缺乏活化利用,造成了人力物力的浪費。保護與利用相得益彰的案例也有許多,有的村鎮將老祠堂修繕后,用作村民平時各種公共活動的場所,傳統建筑和現代生活渾然一體。

圖3 1990—2015年拉薩河流域各項生態系統服務空間分布Fig.3 Spatial distribution of ecosystem services in Lhasa River Basin from 1990 to 2015

拉薩河流域生態系統水源涵養服務主要分布在流域中上游以及念青唐古拉山地區(圖3)。統計結果顯示(圖4),1990年到2015年拉薩河流域水源涵養總量下降了23.04%;其中,1990—2000年下降幅度較大,2000—2015年變化相對較小。各植被覆蓋類型單位面積水源涵養量變化如圖4所示。由于拉薩河流域氣候干燥、日照強烈,因此模型計算出的各生態系統類型的單位面積水源涵養量也與其蒸散能力密切相關。由于NDVI上升,1990—2000年灌木、草原、稀疏草原等的水源涵養能力明顯降低;而2000—2015年變化相對較小。另外,裸地的單位面積水源涵養量最高,原因是其蒸散系數偏小,且位于降雨量偏多的上游地區;森林的單位面積水源涵養量最低,原因是其蒸散系數較大,又位于降雨量較少的下游地區,且植被覆蓋度較低。

3.3.3 固碳

拉薩河流域生態系統固碳服務主要分布在流域東南部以及上游和念青唐古拉山南部的河谷地區(圖3)。統計結果顯示(圖4),1990—2015年拉薩河流域固碳總量增加了9.12%;其中1990—2000年增加了12.05%,2000—2015年變化相對較小。各植被覆蓋類型單位面積固碳量變化如圖4所示,1990—2000年各植被類型的單位面積固碳量均顯著增加,而2000—2015年草甸和草原的單位面積固碳量明顯下降,分別降低了4.24%、3.45%。由于草甸和草原是拉薩河流域的主要生態系統類型,2015年其固碳量之和占流域總固碳量的71.10%,表明以草甸和草原為主的草地生態系統是拉薩河流域的主要碳匯,因此其固碳能力的降低對流域的總固碳量具有較大影響。

圖4 1990—2015年生態系統服務總量及各植被類型生態系統服務能力變化Fig.4 Ecosystem services changes of total quantity and of different vegetation from 1990 to 2015

3.4 生態系統類型和質量變化對生態系統服務的影響分析

1990—2000年,流域生態系統類型變化較小,而生態系統質量變化相對較大,因此各項生態系統服務能力的變化主要是由于生態系統質量的變化導致;2000—2015年,生態系統類型和質量都發生了較顯著的變化,對流域總體生態系統服務產生了復雜交錯的影響。為具體闡明生態系統類型和質量變化各自對生態系統服務的影響,根據流域生態系統變化的階段性特征,在1990—2000年和2000—2015年兩個時段內,分別假設生態系統質量不變而只改變生態系統類型和生態系統類型不變而只改變生態系統質量兩種情景,將模型計算得到的各項生態服務變化量與實際變化量對比分析,得到生態系統類型和質量變化各自對實際生態系統服務變化的貢獻率(表1)。

從結果可以看出,1990—2000年,生態系統質量變化對土壤保持和固碳量變化的貢獻率分別為100.22%和99.99%,表明生態系統質量變化是其增加的主要原因;1990—2000年,生態系統質量變化對水源涵養變化的貢獻率為-99.78%,表明生態系統質量變化是其降低的主要原因。2000—2015年,生態系統質量變化對土壤保持和固碳量變化的貢獻率分別為-89.28%和-126.12%,而生態系統類型變化對其的貢獻率分別為-10.94%和27.44%,表明生態系統質量變化是土壤保持和固碳量降低的主要原因,而生態系統類型的變化本應導致固碳量增加;2000—2015年,生態系統類型變化對水源涵養變化的貢獻率為-140.26%,而生態系統質量變化對其的貢獻率為40.21%,表明生態系統類型變化是其降低的主要原因,而生態系統質量的變化本應導致其增加。

表1 生態系統類型和質量變化對生態系統服務的貢獻率/%

“-”表示其貢獻為負向,即其變化導致生態系統服務能力降低;由于模型計算原理較復雜且存在統計誤差,因此生態系統類型與生態系統質量變化貢獻率之和并不完全等于100%

4 討論與結論

生態系統類型(或土地覆蓋/利用變化)及氣候變化對生態系統服務的影響已得到廣泛關注,如Pan等[38]研究了土地利用變化和氣候變化分別對黃河源區產水量變化的貢獻率,Su等[7]研究了土地利用變化和氣候變化與黃土高原三項生態系統服務變化的相關性。然而目前大多數研究只考慮了氣候變化中的降雨和溫度變化,并沒有考慮氣候變化所引起的植被質量的變化[20,41]對生態系統服務的影響。在氣候變化和過度放牧等人類活動的干擾下,1990—2015年拉薩河流域不僅生態系統類型的的面積和分布格局發生了變化,其生態系統質量更是發生了顯著的改變。生態系統類型面積和分布格局的變化對各項生態系統服務的影響是直接的、顯而易見的,而質量變化對其的影響與各項復雜的生態過程緊密相關。生態系統質量的變化主要體現在植被狀況的變化上,植被通過光合、呼吸、蒸散等作用聯結著大氣、水和土壤等不同圈層,對區域的物質和能量循環具有重要影響[42]。本研究選擇NDVI作為生態系統質量變化的指示因子,通過植被覆蓋和經營管理因子、作物系數、徑流曲線數、碳密度等參數,間接地建立了NDVI與各項生態系統服務的關聯關系,并通過情景分析方法,闡明了生態系統質量變化對生態系統服務的重要影響。

研究結果表明,1990—2000年拉薩河流域生態服務變化顯著,主要由生態系統質量變化導致,即NDVI的上升導致其土壤保持和固碳服務顯著增加,水源涵養服務顯著降低;2000—2015年拉薩河流域生態系統服務變化相對較小,但是生態系統類型變化對生態系統服務變化的貢獻有所加大。隨著社會經濟的發展和氣候變化加劇,拉薩河流域所面臨的生態環境壓力也將繼續增加。根據本研究結果,針對流域生態系統保護與管理提出以下建議:關注流域氣候和生態系統質量變化,加強對流域生態系統的遙感和定位監測以及野外調查,尤其是加強對冰川與濕地動態變化的監測,并深入開展相關研究;加強對草甸和草原的保護與管理,對退化嚴重的地區,開展退化機制和原因的研究,采取針對性措施加強草甸和草原的保護和恢復;拉薩河流域氣候干燥,植被蒸散量較大,在進行植被恢復與保護時應合理選擇植被類型和植物種類,權衡水源涵養和其他各項生態系統服務之間的關系;合理規劃布局城鎮建設用地,協調社會經濟發展如礦產資源開采、放牧、旅游業等與生態環境保護的關系,最大限度減輕人類活動對高原生態系統的干擾。