西藏高原拉薩河流域生態(tài)風險評估

張?zhí)烊A,王 彤,黃瓊中,王景升,*,包小婷,劉文婧,丁陸彬,李 超

1 西藏自治區(qū)環(huán)境科學研究所,拉薩 850000 2 中國科學院地理科學與資源研究所生態(tài)網(wǎng)絡觀測與模擬重點實驗室千煙洲試驗站,北京 100101 3 中國人民大學環(huán)境學院,北京 100872

生態(tài)風險評價是指在一定區(qū)域內,通過數(shù)據(jù)處理和分析,評價自然因素和人類活動等對生態(tài)系統(tǒng)及其組成部分的負面影響[1],也是生態(tài)環(huán)境問題研究的熱點之一。經(jīng)過30多年的研究與應用,生態(tài)風險評價在方法、內容以及研究尺度方面都有不同程度的進展:風險源的選取由單一的化學污染物擴大到包括人類活動、社會經(jīng)濟在內的多種復合因素,多風險源、多風險評價終點已經(jīng)成為大尺度風險評價的重要特點[2-3];研究尺度從單一種群擴展到區(qū)域尺度,風險評價所涉及的生態(tài)系統(tǒng)主要有森林[4]、濕地[5-6]、海島[7-8]、城市[9-10]以及農田[11]等;評價內容的重點也轉移到人類活動對生態(tài)系統(tǒng)的影響方面;評價方法由定性描述轉向定量研究,對于不同生態(tài)風險類型的風險評價方法可以歸納為:商值法(評價污染類型)、評價指標體系法(評價生態(tài)事件)、脆弱性評價法(評價自然災害)、模型法(評價人類活動)以及相對風險評價模型法(評價區(qū)域生態(tài)風險)。相對風險評價模型法是基于“風險源-生境-生態(tài)影響”的關聯(lián)框架模型,采用等級打分法對風險源和生境進行量化,最后計算相對風險值,在區(qū)域生態(tài)風險評價中得到廣泛運用[12]。隨著研究的不斷深入,生態(tài)風險評價的影響力日益擴大,逐漸成為發(fā)現(xiàn)和解決環(huán)境問題的決策基礎。

拉薩河流域近年來發(fā)展迅速,人口和經(jīng)濟持續(xù)增長的同時,流域生態(tài)和環(huán)境問題也逐漸突顯出來。流域內林草植被遭到一定程度破壞,生物多樣性下降,水體污染和土地沙化情況加重,已威脅到拉薩河流域生態(tài)系統(tǒng)健康。目前對拉薩河流域生態(tài)系統(tǒng)風險評估的研究較少,大部分研究涉及的風險因子相對單一,往往只基于礦山開采、農業(yè)、水污染或者自然災害中某個方面進行研究[13-14]。尤其是近年來,隨著援藏工作的深入,拉薩河流域主要縣城的城鎮(zhèn)化建設進程快速推進,生態(tài)風險劇增,評估工作相對滯后。為了有效管控城鎮(zhèn)化建設給相對脆弱的高寒生態(tài)系統(tǒng)帶來的風險,本文運用相對風險模型,明確了拉薩河流域各區(qū)縣的主要風險源,綜合評價了流域內7個區(qū)縣的生態(tài)風險,提出了拉薩河流域生態(tài)風險管理建議,這對于保護高原生態(tài)環(huán)境、有效提升生態(tài)屏障功能具有重要意義。

1 研究區(qū)概況

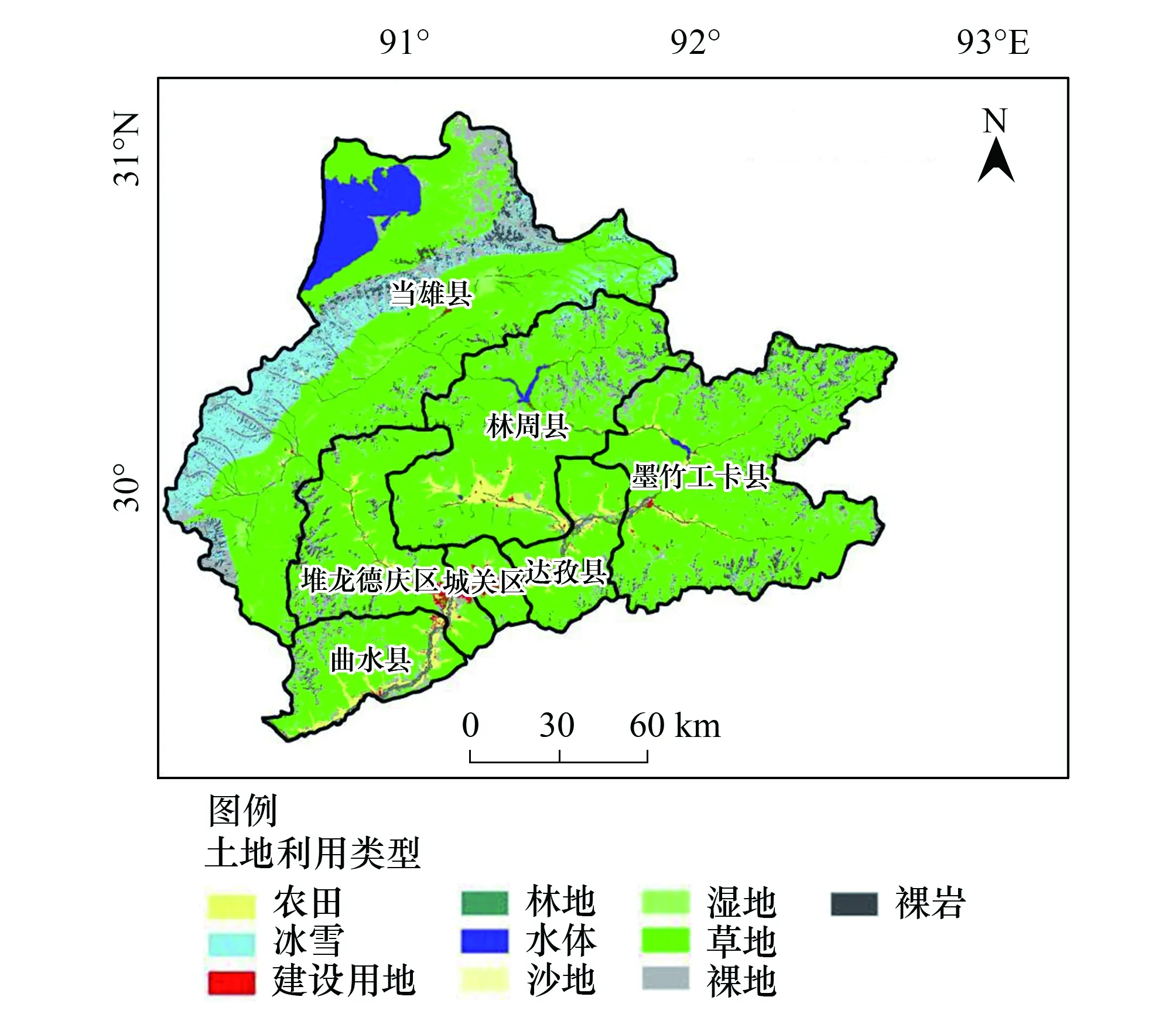

圖1 研究區(qū)2015年土地利用圖示意圖Fig.1 Land use map of the the research area in 2015

拉薩河是雅魯藏布江的一級支流,發(fā)源于念青唐古拉山脈南麓嘉黎縣彭措拉孔馬溝,位于西藏自治區(qū)的中部(29°20′—31°15′N,90°05′—93°20′E),流域面積27169.32 km2,平均海拔高程4812.26 m,地勢高且地形起伏較大,見圖1。屬高原溫帶-寒溫帶半干旱季風氣候區(qū),氣溫日變化大,年平均氣溫-1.5—7.8℃,較同緯度東部平原地區(qū)低8℃左右[15]。降水主要來自印度洋西南季風,集中在夏季6—9月,年降水量340—700 mm[16]。土壤可分為10個大類、28個亞類,以亞高山草甸土、草原土、山地灌叢草原土、高山寒漠土為主,占土壤總面積的95.96%[17];植被類型主要以灌叢草原、亞高山灌叢草甸和亞高山草甸為主,受水熱條件影響,由東向西植被類型趨于單調化、覆蓋度明顯降低[18]。生物資源豐富,植物優(yōu)勢種包括大果圓柏(Sabinatibetica)、藏川楊(Populusszechuanicavar.tibetica)、小葉金露梅(Potentillaparvifolia)、錦雞兒(Carganasinica)、高山嵩草(Kobresiapygmaea)、青藏薹草(Carexmoorcroftii)、藏北嵩草(Kobresialittledalei)、昆侖針茅(Stiparoborowskyi)等[19];拉薩河流域的濕地是黑頸鶴(Grusnigricollis)、赤麻鴨(Tadornaferruginea)、斑頭雁(Anserindicus)等多種珍稀鳥類的遷徙走廊和繁殖地,流域內大型哺乳動物有雪豹(Pantherauncia)、藏野驢(Equuskiang)、馬麝(Moschuschrysogaster)等[20]。流域內總人口70.15萬人,占自治區(qū)人口的21.65%,整體人口密度較低,小于20人/km2,城區(qū)與居民點主要零散的分布在緩坡與河谷平原地帶。2002—2015十余年間,城鎮(zhèn)化建設進程加快,建設用地增加112 km2,農田增加71 km2,化肥使用量增加1.02×104t。

2 研究方法

2.1 數(shù)據(jù)源

地面信息(地表覆蓋類型、坡度、坡向、坡位等)來源于樣地調查記錄;遙感數(shù)據(jù)來源于Landsat TM影像,校正后結合調查數(shù)據(jù)解譯為冰雪、農田、建設用地、沙地、林地、水體、濕地、草地、裸地和裸巖10種土地利用類型(解譯精度為77.3%);社會經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自《拉薩市統(tǒng)計年鑒2015》,并根據(jù)評價需要收集了其他生態(tài)環(huán)境、社會經(jīng)濟的統(tǒng)計資料。

2.2 基于相對風險模型的風險值計算

相對風險模型是一種適合研究區(qū)域復合壓力問題的模型。該研究采用相對風險模型,將城鎮(zhèn)化發(fā)展可能造成生態(tài)風險的風險源和生境類型進行篩選,經(jīng)過暴露-危害分析,把計算的風險源密度、生境豐度、暴露系數(shù)和響應系數(shù),帶入相對風險公式得出各風險小區(qū)的風險值,并進行不同評價單元、不同生境風險程度的分析比較。相對風險評價模型法的可操作性強,最大的優(yōu)勢是把容易量化的生境作為風險源與生態(tài)影響的中間橋梁,降低了將生物要素作為評價受體而進行生態(tài)風險估算、生態(tài)風險分析的難度和不確定性。

風險值采用相對風險模型計算,見下列公式[21]:

式中,RS為相對風險值;i為風險單元的標號;j為風險源類型的標號;l為生境類型的標號;m為生態(tài)受體類型的標號;Sij為風險單元內的壓力密度;Hil為風險單元內的生境豐度;Xjl為暴露系數(shù);Elm為響應系數(shù)。壓力密度Sij與生境豐度Hil的計算依據(jù)為各風險小區(qū)風險源(生境)面積百分比與該風險源最大面積百分比比值。

3 結果與分析

3.1 風險單元劃分

風險評價單元的劃分是區(qū)域生態(tài)風險評價的基礎,一般采用某些自然存在或人為劃定的邊界,如山脈、河流、溝谷以及某些保護區(qū)的界線等[22];為了便于風險管理,該研究以行政區(qū)(縣)作為風險單元的劃分標準,即將研究區(qū)劃分為:城關區(qū)、林周縣、當雄縣、曲水縣、堆龍德慶區(qū)、達孜縣、墨竹工卡縣7個區(qū)縣。

3.2 風險源、生境、受體的選擇

3.2.1 風險源識別

拉薩市生態(tài)環(huán)境結構簡單,各自然系統(tǒng)穩(wěn)定性較差,對氣候波動和人為擾動非常敏感。隨著拉薩河流域城鎮(zhèn)化進程加快,人口增加引發(fā)的污水與垃圾污染問題日益嚴重,養(yǎng)殖業(yè)和旅游業(yè)的快速發(fā)展等都給研究區(qū)生態(tài)帶來巨大的壓力。

根據(jù)遙感解譯結果,拉薩河流域建設用地面積占全部土地面積的0.8%左右,2002—2015年,研究區(qū)建設用地增加112 km2,擴張主要來源于草地(表1),來自城市的廢棄物、污水可能會形成污染源,同時也給濕地和其他生態(tài)系統(tǒng)帶來了巨大風險。

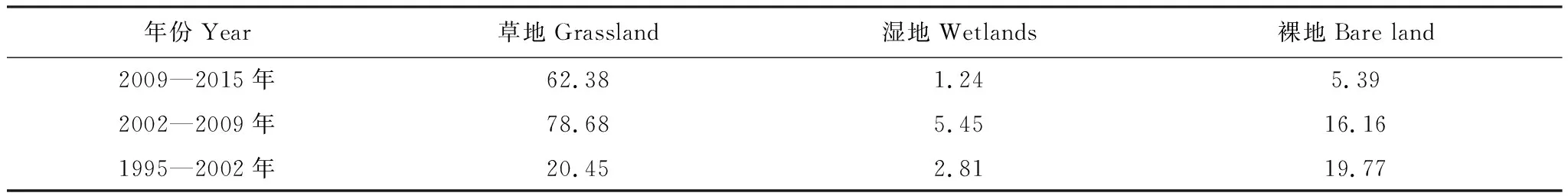

2002—2014年,全區(qū)農牧業(yè)產(chǎn)值呈現(xiàn)逐年上升趨勢(圖2),但種養(yǎng)殖業(yè)給生態(tài)系統(tǒng)帶來的負擔也不能忽視。拉薩河流域農田的分布呈現(xiàn)出以河道為中線向兩側輻射發(fā)展的規(guī)律,土壤中攜帶的農藥、化肥等污染物隨著地表徑流進入拉薩河水體中,污染了水質,使得有害物質在土壤和水中沉積。另外,畜群集中養(yǎng)殖在河谷牧業(yè)區(qū),對草地植被損傷嚴重,草甸土表層結構也遭到了破壞。。

表1 1995—2015建設用地增加主要來源/km2

圖2 拉薩市2002—2014年農牧總產(chǎn)值/萬元 Fig.2 Gross output value of agriculture and animal husbandry in Lhasa from 2002 to 2014

近年來,拉薩市旅游業(yè)發(fā)展迅速,拉薩市旅游人數(shù)十年間增長了6.93倍,2015年已經(jīng)突破一千萬,并且呈現(xiàn)繼續(xù)上升的趨勢,全年旅游總收入154.93億元,比上年增長37.7億元,旅游業(yè)已經(jīng)成為拉薩市經(jīng)濟的增長支柱產(chǎn)業(yè)[23]。游客的游覽活動會使植被、土壤受到不同程度的破壞, 降低植被群落的覆蓋度從而導致植物個體減少、質量下降。部分景區(qū)的廢棄物處理不完善,對附近水域、草地等也會造成一定的污染。

另外,墨竹工卡縣、林周縣等地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富,采礦活動強烈,流域內有大量的受損山體,容易出現(xiàn)山體滑坡、塌方、泥石流等水土流失以及地面沉降等問題。

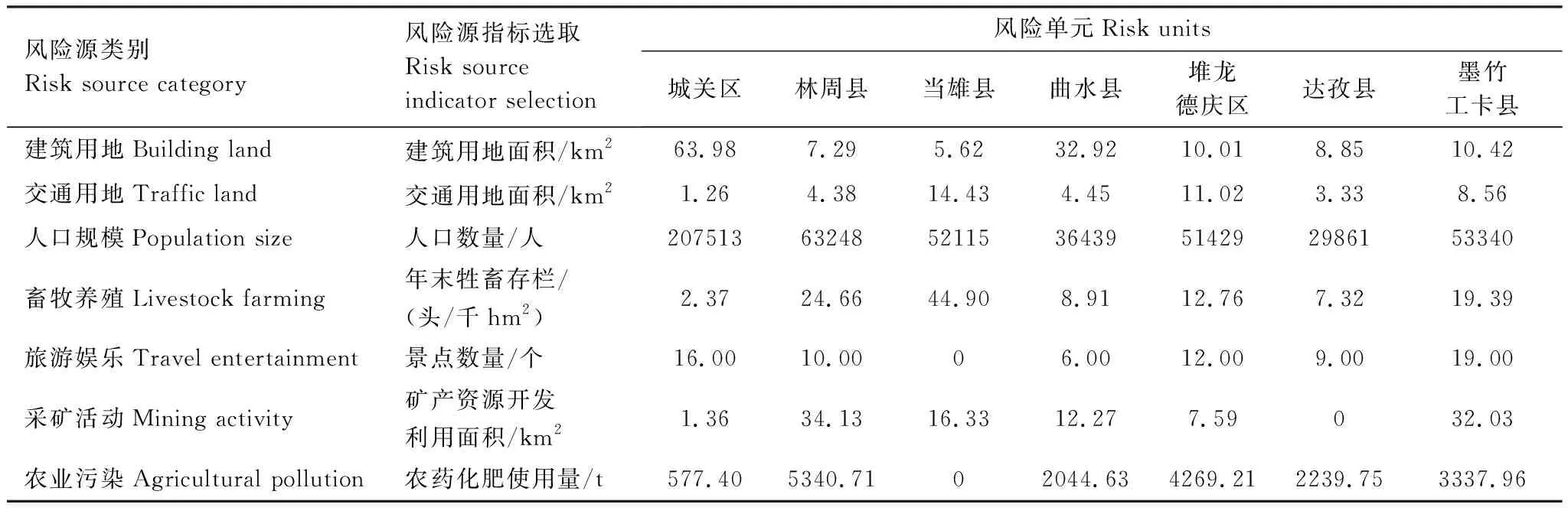

根據(jù)上述情況,將研究區(qū)的風險源歸結為:城鎮(zhèn)擴張、農業(yè)污染、畜牧養(yǎng)殖、采礦活動以及旅游娛樂五個方面,其中城鎮(zhèn)擴張用建筑用地面積、交通用地面積、人口數(shù)量等指標代表;農業(yè)污染用農藥、化肥使用量的總和來表示;畜牧養(yǎng)殖用年末牲畜存欄表示;采礦活動用礦產(chǎn)資源開發(fā)利用面積表示,最后旅游娛樂用各個風險單元的景點數(shù)量表示(各風險源信息見表2)。該五類風險源既體現(xiàn)了城鎮(zhèn)化的特點,又有數(shù)據(jù)資料支撐且便于量化。

表2 拉薩河流域各風險單元的風險源信息表

3.2.2 生態(tài)受體與生境

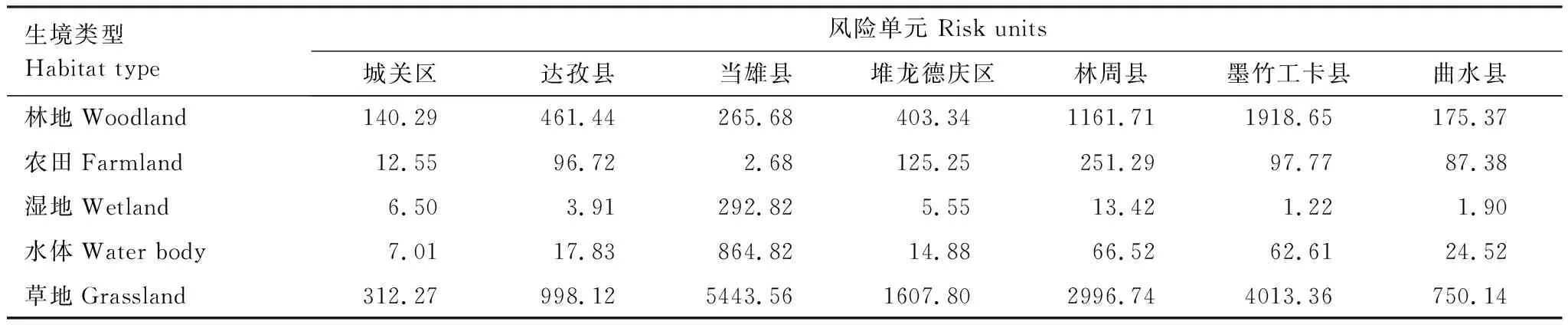

生態(tài)受體是生態(tài)系統(tǒng)中可能遭受風險源負面影響的部分,可以是生物體的組織、個體、也可以是群落、生態(tài)系統(tǒng)等較為宏觀的層次[24]。本文綜合分析研究區(qū)內的生態(tài)環(huán)境,將生態(tài)受體確定為水質、土壤、生物物種以及生態(tài)系統(tǒng)。根據(jù)拉薩河流域內不同生物對生境的要求,結合現(xiàn)有的土地利用方式、人類活動強度與物種多樣性,將生境主要劃分為:林地、草地、濕地、農田、水體5種類型。各風險單元每種類型生境的面積見表3。

表3 拉薩河流域各風險單元的生境面積/km2

3.3 暴露系數(shù)和響應系數(shù)

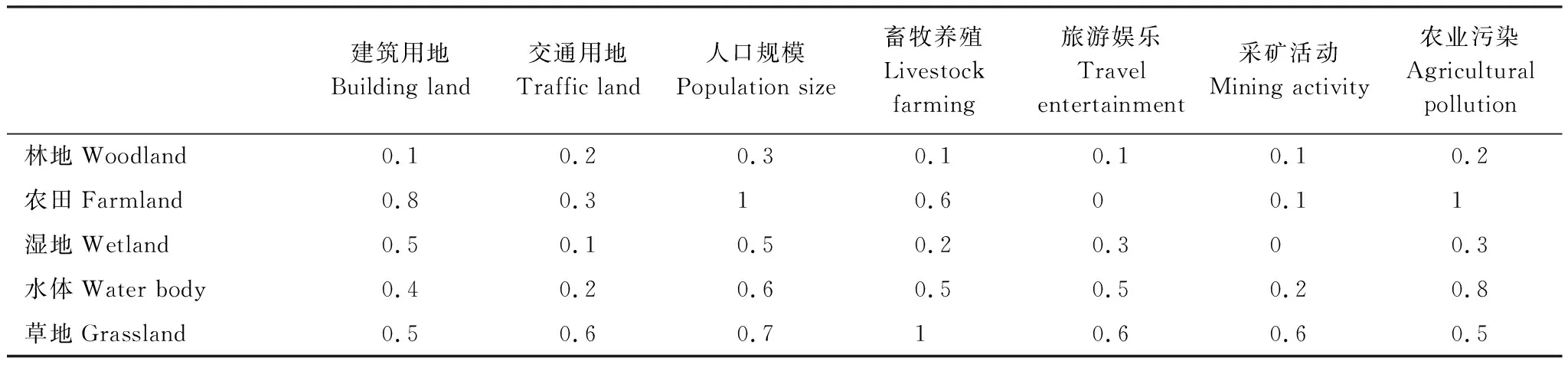

暴露系數(shù)主要反映不同風險源對各個生境的暴露程度,響應系數(shù)是則反映生態(tài)受體對風險源的響應程度[25]。對于不同的風險單元,其風險源-生境-生態(tài)受體的暴露-響應情況不同。本文對于這兩個系數(shù),結合實際情況,經(jīng)專家評定后綜合打分定級,I級值范圍1.0—0.9,表示暴露或響應等級高;II級0.8—0.7表示等級較高;III級0.6—0.4表示等級適中;IV級0.3—0.2表示等級較低;V級值≤0.1表示等級極低。暴露系數(shù)如表4所示。

表4 拉薩河流域風險暴露系數(shù)

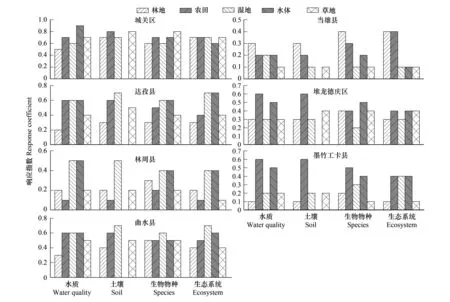

城關區(qū)各生境的響應系數(shù)整體高于其他區(qū)縣,作為中心城區(qū),城關區(qū)內交通發(fā)達、城鎮(zhèn)化擴展最快,截止2014年底人口達到了20.7萬,是其他區(qū)縣的3—7倍;建筑面積為63.98 km2,位于全區(qū)縣之首。區(qū)內人為活動擾動明顯,各生境較為脆弱,易受到風險源威脅,各生態(tài)受體響應程度高。研究區(qū)中的居民點與農田主要分布在拉薩河周圍的河谷平原地帶,水體與農田受人為干擾劇烈且敏感性強,因此其響應系數(shù)一般高于其他生境。林地、濕地、草地的響應系數(shù)在各區(qū)縣中互有高低,主要根據(jù)當?shù)氐母魃趁娣e大小,生境健康情況而定,例如當雄縣濕地、草地面積廣闊,抵抗人為活動干擾能力較強,進而響應系數(shù)值較低(圖3)。

圖3 拉薩河流域各風險單元響應系數(shù)Fig.3 The response coefficient of each risk area in Lhasa River Basin

3.4 風險表征

利用RRM計算得出各個風險單元的綜合風險值與每種風險源、生境的相對風險值。

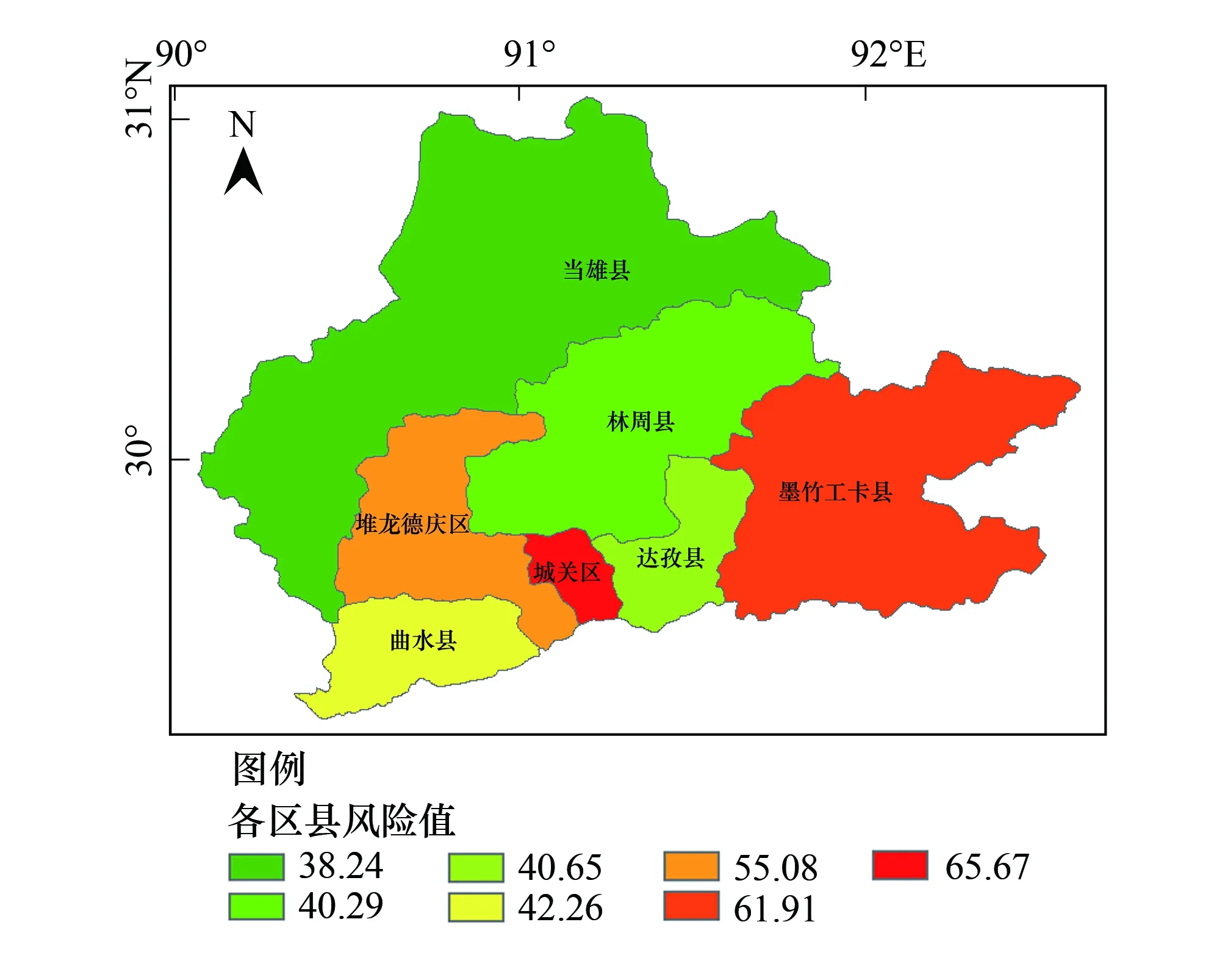

圖4 拉薩河流域各區(qū)縣的相對風險值 Fig.4 Relative risk value in counties and districts of Lhasa River Basin

研究區(qū)各區(qū)縣中,城關區(qū)的綜合相對風險值(65.67)最高,是當雄縣(38.24)的1.72倍,其次是墨竹工卡縣(61.91)和堆龍德慶區(qū)(55.08),林周縣(40.29)和達孜縣(40.65)處于中等風險級別。從空間分布上看,拉薩市南部的風險值高于北部,且以城關區(qū)為中心各區(qū)縣風險值逐漸減小(圖4)。

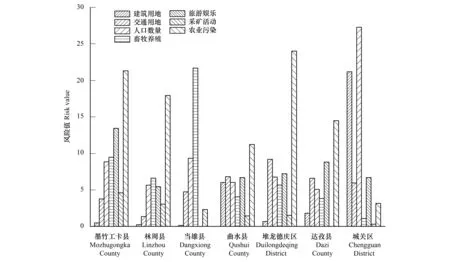

圖5表明,拉薩河流域的生態(tài)風險主要來自于城鎮(zhèn)擴張與農業(yè)污染兩個方面,其中,人口數(shù)量的快速增長對環(huán)境的壓力需要重點關注。

城關區(qū)是西藏自治區(qū)省會拉薩市的主城區(qū),是拉薩河流域最大的城市,是藏族同胞的重要居住地,人口約占西藏人口的五分之一,所以城關區(qū)在建設過程中面臨著建筑征地對草地、農田等系統(tǒng)破壞的巨大風險。此外,城關區(qū)匯集了布達拉宮、大昭寺、羅布林卡、八廓街等重要知名景點,進城務工和旅游等流動人口眾多,旅游旺季時遠遠超過了環(huán)境容量,存在水、土壤、空氣污染以及生物物種消失等重大生態(tài)風險(圖5)。

堆龍、墨竹工卡、林周、達孜和曲水均是農業(yè)大縣,以生產(chǎn)青稞、小麥為主,農業(yè)系統(tǒng)發(fā)達且歷史悠久。近年來,隨著設施農業(yè)技術的成熟和推廣,拉薩城區(qū)的蔬菜也逐漸由堆龍和達孜兩縣生產(chǎn)供應。作為以農業(yè)生產(chǎn)為主的大縣,其生態(tài)風險主要體現(xiàn)在農業(yè)生產(chǎn)使用的化肥農藥對河流和土壤的污染以及對生物多樣性的威脅(圖5)。

當雄是拉薩河流域內最大的牧業(yè)縣,牲畜數(shù)量超載200%—300%[26]。牲畜養(yǎng)殖是其主要生態(tài)風險源,重點表現(xiàn)在超載過牧造成的草地退化和牛糞代替薪柴引發(fā)的養(yǎng)分流失(圖5)。

圖5 拉薩河流域各區(qū)縣風險源的相對風險值Fig.5 Relative risk value of risk sources in counties and districts of Lhasa River Basin

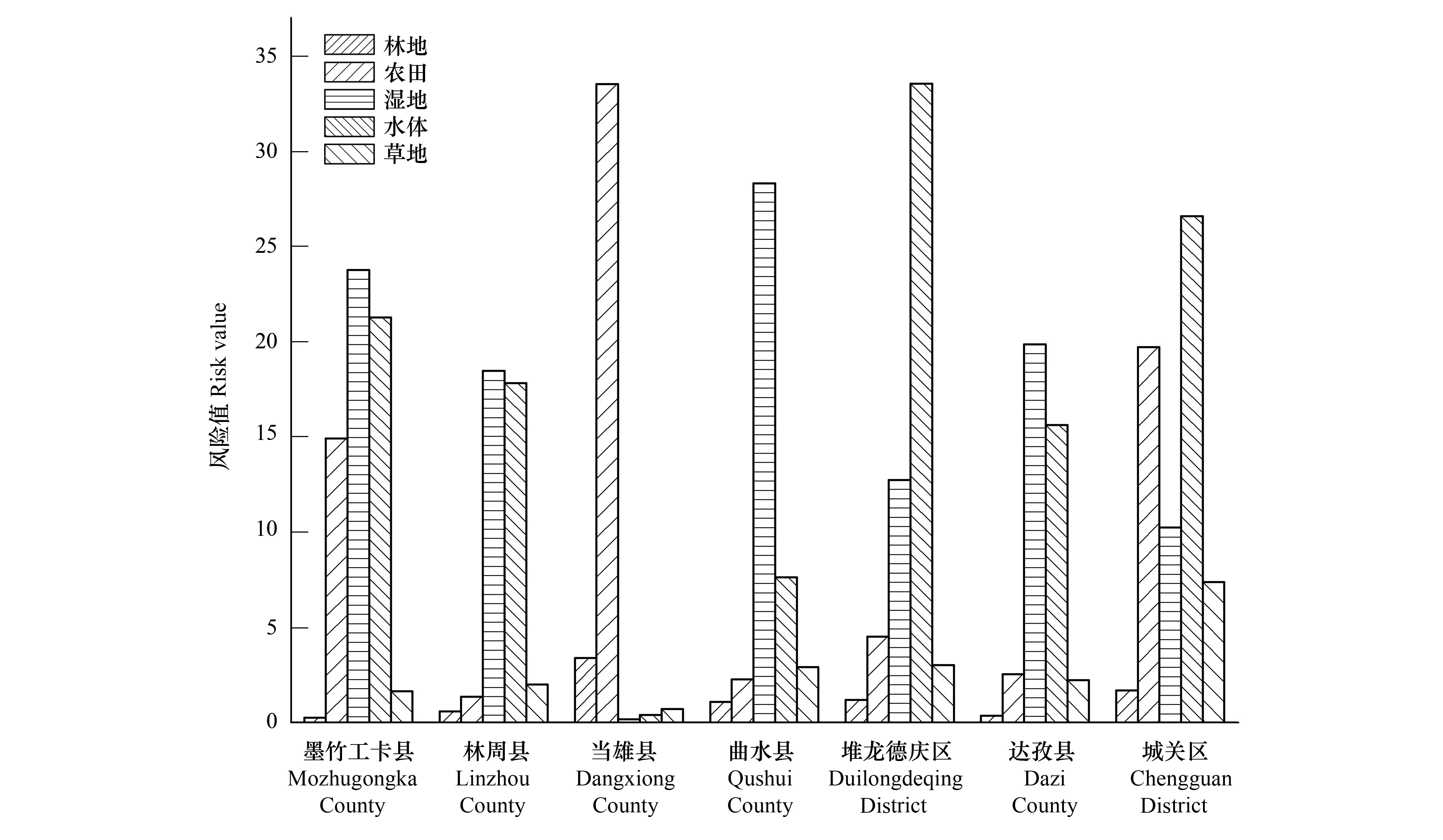

拉薩河流域各種生境受體的風險值大小排序為:水體(122.98)>濕地(113.62)>農田(78.90)>草地(19.97)>林地(8.63)。在林周縣、曲水縣、達孜縣以及堆龍德慶區(qū)四個區(qū)縣中,水體與濕地的相對生態(tài)風險值最高并且是其他生境的2—53倍不等。當雄縣的農田風險值為33.53,明顯高于其他生境,可能是因為當雄縣主要以牧業(yè)為主,農田面積少,對抗各類壓力因子的能力極弱,因此相對風險值高(圖6)。

圖6 拉薩河流域各區(qū)縣生境的相對風險值Fig.6 Relative risk values of habitat in different counties and districts of Lhasa River Basin

4 結論與建議

4.1 結論

(1)拉薩河流域的生態(tài)風險主要表現(xiàn)為城鎮(zhèn)擴張對森林、草原等生態(tài)系統(tǒng)的破壞和土地利用類型的改變;其次為農業(yè)生產(chǎn)過程中化肥、農藥的使用對水體、土壤等生態(tài)受體的污染風險;畜牧養(yǎng)殖中的過牧會帶來草地和土壤退化。

(2)城關區(qū)是流域的高風險區(qū),城鎮(zhèn)化建設對水體和農田造成很大的壓力;當雄縣的超載過牧是其主要生態(tài)風險源;墨竹工卡縣、堆龍德慶區(qū)、林周縣、達孜縣的生態(tài)風險源主要是農業(yè)生產(chǎn)活動對水體和濕地的負面影響。

(3)拉薩河流域生態(tài)風險的空間分布呈南高北低的格局特征,主要風險源從南至北依次為城鎮(zhèn)擴張—農業(yè)污染—畜牧養(yǎng)殖。

4.2 討論

流域生態(tài)風險評價是一個復雜的過程,自1990年以來,很多學者探討了大尺度的區(qū)域生態(tài)風險評價的可能性和實施辦法,除了應用較多的相對模型分析法,還有以構建生態(tài)損失度指數(shù)、污染指數(shù)等進行生態(tài)風險評估的方法,此外,景觀生態(tài)風險評價模型、蒙特卡羅模擬、貝葉斯模型以及專家評判法在生態(tài)風險評價中也有應用。比較而言,相對風險模型對于解決風險源種類多樣、風險暴露途徑復雜、脅迫因子難于量化等問題更具優(yōu)勢。

目前對研究區(qū)的生態(tài)風險分析大多局限在單一風險源或單一風險因子分析之上。本文研究結果表明,農業(yè)污染風險是拉薩河流域的主要風險壓力來源之一,非點源(施肥)污染高風險概率多分布在人類活動影響大的耕地和土地利用變化劇烈的區(qū)域,而以草地為主的生境風險概率相對較低,該結論與其他學者[27]的研究結果相符。另外,2005—2015年拉薩市水域面積減少9.99 km2[28],水中的重金屬As和Fe嚴重超標,污染物引起的總健康風險顯著高于標準值[29]。總體而言,城關區(qū)、堆龍德慶區(qū)內的水體生態(tài)風險值較高,是當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測的重點關注生境。

在區(qū)域尺度的環(huán)境風險評價過程中,受基礎資料和技術水平等限制,不是所有風險源都能被量化或者估算,因此常采用易于獲取的指標來替代難以測量的指標,風險評價結果的精度有待進一步精確。

4.3 風險管控的建議

(1)因地制宜實施流域統(tǒng)籌管理

拉薩河流域生態(tài)風險相對集中,如城市化進程帶來的風險主要集中在發(fā)展較快的城關區(qū),農業(yè)生產(chǎn)帶來的生態(tài)風險主要集中在5個農業(yè)縣,其主要原因是各區(qū)縣產(chǎn)業(yè)結構單一且發(fā)展不平衡。因此,建議各區(qū)縣發(fā)揮資源優(yōu)勢,調整產(chǎn)業(yè)結構,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)多元化的區(qū)縣間聯(lián)合發(fā)展。

(2)加強農區(qū)污染源管控

拉薩河流域農業(yè)土地面積占比3%,農業(yè)生產(chǎn)的生態(tài)風險源主要是化肥、農藥以及農膜的使用所造成的土壤板結、有機質含量減少、有毒有害物質浸入土壤與“白色污染”等問題。因此建議拉薩河流域的農業(yè)管理部門圍繞“一控二減三基本”原則,控制農業(yè)用水量,減少農藥和化肥的使用量,設置農膜回收站點和推廣應用可降解農膜,發(fā)展良種良法配套的綠色增產(chǎn)模式。

(3)人工種草和半舍飼養(yǎng)殖

研究表明,拉薩河流域農區(qū)666.67m2人工草地年產(chǎn)草量是天然草地的100—200倍[30],理論上說明種植666.67m2人工草地,可保護6.67—13.33 hm2天然草場。為減緩拉薩河流域牧業(yè)縣的超載過牧壓力,可在農區(qū)種植牧草,運往牧區(qū)進行舍飼或半舍飼養(yǎng)殖牛羊,實現(xiàn)區(qū)域間的優(yōu)勢互補,實現(xiàn)降低生態(tài)風險的目標。