交響音詩《汨羅沉流》創作技法探析

■王艷平(中央音樂學院)

《汨羅沉流》這首作品是采用交響詩的體裁形式,利用交響詩的寫作手法構成的。江文也在1953年創作的這部作品手稿封面有“為紀念屈原而創作的交響詩《汨羅沉流》作品二十六號”手稿最后一頁記有1953.VⅢ.20字樣,應為1953年8月20日之含義。1984年5月26日,由韓中杰指揮中央音樂樂團,在中央音樂學院音樂廳首演,后在北京、臺灣演出并錄制CD。同年,蘇夏教授在多次聆聽此樂團的音樂錄音后,1984年9月30日在中央音樂學院發表了《偉大的愛國詩人的挽歌——江文也的交響音詩<汨羅沉流>評介》一文。1993年人民音樂出版社出版《汨羅沉流》樂譜。2016年8月由中央音樂學院出版社出版了《江文也全集》,全集展示了部分江文也先生的藝術成果,方便學者們對史料的挖掘,為研究者提供了更多的資料。

筆者將先從動機發展的角度進行分析,探索出作曲家的寫作思維邏輯。

■動機材料的運用特點

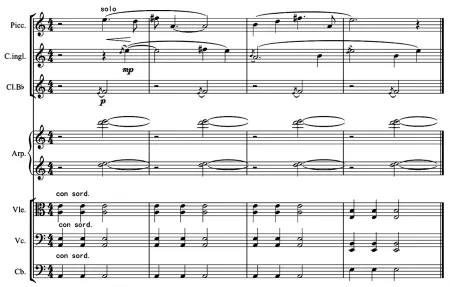

《汨羅沉流》這部作品屬于動機發展的范疇。這首作品的1~3小節初看是引子(見譜例1),在分析完整部作品之后,發現這三小節其實已經是主題動機材料(蘇夏教授稱其為前奏性的導入句),前奏性的導入句可以分為兩個句讀,第一句以分解和弦的形式陳述,第二句節奏越來越緊湊,力度變化頻繁起伏明顯,音調類似于古琴的音韻能讓人立刻回想到屈原的那個時代。

譜例1.《汨羅沉流》第1~3小節

整部作品的發展來源于這三個主要動機(見譜例1)。動機的劃分依據為:音高與節奏動機a的音高是bE—G—B和弦的分解形式,節奏以大附點為主。動機b的前一部分音高來源于動機a的增五度和弦,以三連音的形式呈現。動機b的后半部分從音高、節奏上都做了新的變化,音程變寬,節奏變為十六分音符的律動(樂曲發展中的動機b,是以動機b前一部分音高、節奏與后一部分的音高融合形成的)。動機c(蘇夏老師稱其為“招魂式”的呼喚樂匯)在音高上像是動機a的延展,節奏來自于動機a的后兩拍。通過以上分析,可以看出動機b和動機c都是由動機a變化而來,從動機a至動機b,時值變得越來越緊湊。這3次動機的連續發展都是向上漸強的形式,配合上力度的變化,使音樂的表情很有張力。以上3小節的所有動機構成了樂曲發展的主要素材。

■曲式結構

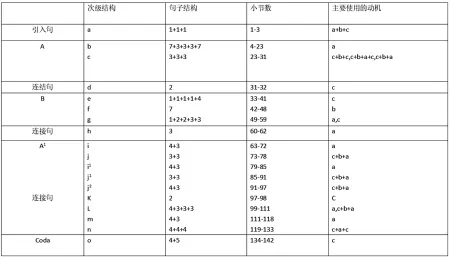

這首作品從寫法上看是再現三部性的結構,但已經不是運用傳統意義上的再現單三部性的原則,這首作品的結構劃分如下:

(注:主要使用的動機一欄包括原型與變形。)

從曲式結構圖可以看出,江文也這部作品句子寫作的手法很隨性,不像西方傳統的句子結構那樣方整、規整,脫離了傳統的限制。

前3小節以全曲的基礎材料作為引入部分,第4小節開始進入第一部分,第一句由“招魂式動機”開始,大鑼的渲染,弦樂的背景,隨即將筆者的思緒帶回到屈原的那個時代。第一部分的第二句可以看出主題動機的變形開始變復雜,隨著音樂的發展好似一個人的思想開始變得扭曲、變形。筆者對于這個片段的理解是屈原對于自己勸誡無果的心情的變化。在第33小節進入第二部分,拍子改為6/4拍。在第二部分中,出現了第一次高潮,似乎要與之前的片段形成對比,或者可以說是一種反抗,信念變得更加堅強。在第63小節進入再現部,出現了長達13小節的主題,并進行了3次模進,每一次在配器上都有明顯的變化。第134小節進入CODA,以“招魂式動機”結束樂曲,形成前后呼應。

整部作品缺乏傳統的和聲功能邏輯,但是在調性上,開頭結尾是有c小調的呼應,并且在材料上有再現,從結構的分析中筆者已經注意到和聲沒有功能的進行,也沒有起到歸納曲式結構的作用,只是更注重色彩的變化。

■和弦材料的運用

大部分的學者認為江文也的創作可以分為3個時期(這與江文也的生活經歷有關),即:日本時期(1934~1938年)、北平時期 (1938~1949 年 )、北京時期(1949~1983年),但是在姜之國的論文《探索者之路》中,由于依據其和聲運用的特點,所以將時期的劃分稍微做了調整,早期(1934~1936年)生活在日本,受日本音樂文化的影響比較多。例如:管弦樂《臺灣舞曲》 (1936年)里使用半音的日本都節調式。中期(1936~1949年)屬于過渡時期,開始轉向中國民族化的音樂風格,采用五聲(七聲)性和弦材料與其變體相結合,例如:鋼琴曲《斷章小品》 (1935~1936年)。后期(1949~1983年)完全是中國化的風格,采用純五聲(七聲)性的和弦材料。《汨羅沉流》這部作品于1953年創作,屬于后期的作品,所以基本上是使用的純五聲性的和弦材料。這首作品的和弦材料主要有三種類型:二度疊置的和音、四五度疊置的和音、五聲音階縱向合成的和音。

(一)二度疊置的和音

獨立的二度疊置的和音在江文也的作品里不是很常見,在這部作品里只出現了一次。譜例3中第二小節二度和音的出現其實是為了支持第一小節的二度旋律,與后面的五聲音階縱向合成化類似。

譜例3.第65小節

(二)四五度疊置的和音

在江文也的作品中比較常見的就是純四五度疊置和弦,即外圍是一個八度,內聲部包含低音上的一個純四度與一個純五度以及衍生出來的二度音程共同構成。

譜例4.

從作品的開始處出現的四五度疊置的和弦由2個音,逐漸發展成3個音、5個音,最后發展成6個音的疊置和弦,也表現出江文也的寫作邏輯。

(三)五聲音階縱向合成的和音

當樂曲進入第一部分的第6小節,弦樂的疊置和音出現是有邏輯的,由簡到繁,是由兩個音發展到3個音,最后到5個音的疊置,旋律聲部是D、E、G、A、B。第二聲部的音高疊置由低至高依次為G、A、C、D、E。可以看作是附加四度音的小屬七和弦,對于旋律的中心音D的支持,筆者認為也可以看成和聲是從旋律中融合發展而來的,也就是說和弦的C音代替了B音。同樣后面出現的疊置和弦也是用這種方式構成的。(見譜例5)

譜例5.第6與119小節

對于了解管弦樂作品的構成,除了在和弦材料、曲式結構、作曲技法等方面進行分析以外,對管弦樂技法運用的分析也是必要的。下面筆者將對這部作品的音色、持續音等配器技術進行分析。

■管弦樂技法的運用

(一)動機的音色運用

1.動機a的音色運用

主題由3個不同的動機材料構成,其中動機a在第一部分(A)中,開端由大提琴與低音提琴八度演奏,低沉的音色,分解的增三和弦表現出悲劇性的色彩。隨著音樂的發展到第20小節,此時動機a變成了3個八度,增加了中提琴,與大提琴八度奏.在第26小節,動機a由中提琴與大提琴同度奏,變得更加集中。在第二部分(B)中,沒有出現動機a及其變化的形式。 在再現的部分(A1)中,使用動機a的變化發展并且伴隨著一個對位聲部,主題動機由短笛演奏。對位聲部由英國管演奏,在第79小節,動機a由中、大、低提琴演奏,并且與低音單簧管形成混合音色的旋律,對位聲部由帶弱音器的小號聲部演奏,但是在音高位置上對位聲部高于主題動機聲部。第三次出現在第91小節,采用類似于包置的形式——短笛與單簧管十五度演奏對位聲部,長笛與雙簧管同度演奏主題動機聲部。在這3次的變化中采用不同的配器音色布局,雖然整體的音色布局很常見,但是每一次的變化很細致、很有特點。第99小節弦樂組3個八度演奏動機a,大管和低音大管與大提琴和低音提琴構成混合音色。

從整體看動機a的運用,首先由弦樂演奏,到再現部中,由木管演奏,隨后由弦樂演奏,力度變得越來越強,音色上也越來越濃郁;在音區運用上,主題動機聲部與對位聲部各自在合適的音區,留出空間保證音響的清晰度,音樂干凈清晰,同時也達到了音量上的均衡。

2.動機b的音色運用

動機b的運用偏重于色彩性,大部分時間使用偏亮的樂器。在第一部分中,動機b以短笛和豎琴對話呼應的形式演奏。隨后由雙簧管與鋼片琴對話,在第17小節,第一次由第一提琴與大提琴對話,演奏動機b,此時進入第二句的主題,之后由短笛銜接,這是一個節點。之后越來越強,在第22小節由圓號演奏動機b結束,隨后出現第三句主題,此時由短笛與單簧管八度演奏動機b,豎琴與其呼應,第28小節由小號演奏,第五句主題動機演奏時,動機b由中提琴與大提琴八度撥奏,之后回到英國管,并與鋼片琴和短笛的八度奏相呼應。在樂曲的第二部分里,動機b的運用主要集中在樂曲高潮處,由木管組、銅管組與弦樂組全奏。這一次是運用動機b篇幅最長的一次,可以理解作曲家在前面為什么會有意節省使用動機b,是為了在這個位置能與前面空靈、淡薄的音色形成一個明顯的對比。在再現部的開端處,動機b由短笛與雙簧管對話呼應,在第119小節進入尾聲之前由長笛與豎琴對話,重復一次,最后在第126小節由短笛演奏,動機b的音色體現出很明顯的首尾呼應。

總結來說,動機b可以看成是結構的一個節點來使用的,每次樂句的結束用不同的樂器演奏,且從整體來看,由色彩對照的木管樂器轉移到濃郁的弦樂器,直至發展到鏗鏘有力的銅管,動機b音色運用也有其淡薄至濃厚的邏輯。

3.動機c的音色運用

動機c與動機a、b不同,主要運用在管樂器上,這與號角式的動機性格有關,管樂器能貼切表現出這種特性。在第一部分中,第3小節處的大提琴與低音提琴八度演奏動機c后,銜接的大鑼渲染了這種低沉的氣氛,之后又引出了由英國管演奏的動機c,這是一個連貫的過程,好像是順著最開始演奏的地方延續出來的余音一樣,自然而然的陳述,這樣的寫法既簡練又有效果。在第7小節英國管演奏的動機c與大管和低音大管呼應,重復一次后,動機c由帶弱音器的小號來演奏,之后又回到英國管演奏動機c,在第20小節動機c的變形由帶弱音器的小號演奏,在第24小節變形動機c由低音單簧管與大管同度奏,大管與低音大管八度奏,之后的一小節出現了新的樂句,頻繁音色的變換,可以發現作曲家偏向于管樂器的使用,來為作品增添豐富的色彩。在第二部分的開始處使用了變形的動機c,由弦樂組演奏主題,木管樂器伴奏,之后又由木管管樂器演奏主題,豎琴伴奏,在第36小節,由短笛、長笛、雙簧管演奏主題旋律,長號與大號演奏滑音式伴奏,之后英國管演奏旋律,與動機b進行對位,下一小節出現了新的樂句。第50小節,動機c由圓號演奏,此時到達了樂曲的高潮。在再現部時,變形c以持續伴奏的形式由單簧管演奏,長達14小節。在第117小節,動機c也是由單簧管演奏,之后由大管演奏,隨后英國管與大管進行呼應,又轉由低音單簧管演奏,最后從英國管銜接到長笛上,最終以短笛結束。可以看出最后由低音區轉向高音區的結束,似乎聲音越來越遠,慢慢地飄到遠處,消失不見。

動機c多用低沉、厚膩的英國管演奏,其音色貼切表現出“招魂”的感覺。動機c及其變形是整個樂曲的“線索”,貫穿樂曲的始終。

從以上陳述中可以看出,動機材料的性格與音色有很強的一致性,動機a、b、c的音色運用規律大致上都有首尾呼應的邏輯。同時筆者也關注到這部作品持續音的運用,在管弦樂的織體寫作中,持續音的應用具有很重要的意義。

(二)持續音的運用

1.持續音的銜接

在管弦樂的織體寫作中,持續音的形式多種多樣,在江文也的《汨羅沉流》這部作品里,持續音的銜接這種形式比較有特點,并且在管弦樂曲《孔廟大晟樂章》中此寫法也比較多。可能這兩部作品都跟祭祀有關,所以寫法上有相似之處。

譜例6:《汨羅沉流》第3~7小節

上例音樂片段的持續音是由弦樂銜接的主屬雙持續,此音樂片段是A羽調式,最先開始由Cb.以p的力度div.演奏主屬音A/E,聽起來很深沉,很能表現音樂那種悲苦的情緒,兩拍以后由Vc.銜接,依次發展到VL.I。力度發展從低音提琴依次為p-mf的力度,在第4小節停在了mf的力度。之后第6小節變成了5個音的持續,力度變為mp。第7小節改為了5個VL.I獨奏,力度發展為p-mf-p。Cb.進來的時候,C.ingl.在中低音區以f的力度演奏了主題動機c,與Cb.低沉的音色組合,能極度地表現出音樂的悲苦情緒,這一片段的持續音由Cb.發展到VL.,音區由低至高同時音色上發生了明顯的變化,由暗到明、厚到薄,展現了音樂情緒的變化,似乎能讓你的思緒飄到屈原的那個時代。在第130小節,弦樂組也是采用這種寫法的持續,在此不再闡述。

譜例7.《汨羅沉流》第17~19小節

在這一音樂片段的開端由2Fl.與2Cl.以f的力度八度奏旋律,Vl.I與Vc.先后以f的力度獨奏動機b,相互呼應。這一音樂片段的銜接式持續是由銅管組演奏,Trbn.Ⅲ與Tb.從低音區開始以p的力度演奏C/G五度音持續,同時Piat.的出現渲染了低沉的氣氛,伴隨著Trbn.Ⅲ與Tb.蔓延開去。兩拍以后由Trbn.I、II以mp的力度銜接,依次展開。4Cor.以mf的力度演奏,之后出現打擊樂Timp.與W.B.組合的形式演奏,堅定地敲擊,表達莊嚴的感覺,仔細分析可以發現旋律和點綴式的伴奏動機b的力度比持續聲部標高了一級,能有效突出每一個聲部使音量得到均衡。在第135~136小節,Cor.也是這種寫法的持續,在此不再闡述。

2.音型式雙音持續音

譜例8.《汨羅沉流》第65~69小節

此音樂片段出現在樂曲的再現部,此持續音的織體寫法與《孔廟大晟樂章》第四樂章—終獻的開始處(第2-19小節),在描寫祭祀隊伍行進時的音樂寫法類似,在這里描繪的似乎是人群紛紛地來祭奠詩人屈原。從第65小節開始的這一片斷的寫法是典型的功能分組,一支木管做旋律,弦樂伴奏。但是在這一音樂片段,旋律是對位性質的兩條旋律線,主旋律由Picc.演奏,對位式的旋律由C.ingl.演奏。持續音有兩個層次,弦樂組的Vle.Vc.Cb.在中低音區做音型式的持續,一拍內兩個四分音符與一個二分音符依次循環,這樣的節奏型充分地描繪出當時行人紛紛的場景,有很強的畫面感。Vle.與Vc.做八度的E/A雙音持續,Cb.與VC.形成八度奏,有了這樣一組持續音使音樂更加融合、穩定,在這樣的背景烘托下,旋律聲部表現得更加豐滿。

3.動態持續音,持續的聲部采用了某種特定的節奏形態。如應用按照一定規律不斷反復的音符,或者使用震音、顫音的方法,或是在持續的動態音型中,注入了某種旋律性的因素等各種方法。

譜例9.《汨羅沉流》第49~62小節

此音樂片段是第一部分的高潮段,管弦樂織體因素較多,但大體上可以分為3個層次,有兩個對位的聲部,并且呈反向進行,還有一個是伴奏聲部有多重織體因素。在此筆者最主要想說明的是Trbe.的動態持續音,Trbe.的動態持續橫向上是使用的動機c的音程關系,縱向上形成平行四度進行。在江文也的作品中平行四度是少見的,也更能體現出Trbe.聲部。在第54小節最高潮處,Timp.也變成動態的節奏型支持Trbe.,這樣更加強了樂隊的音響。在整個全奏的片段中,雖然只使用了2Trbe.小號,但足以和整個樂隊抗衡,Timp.與Trbe.的結合也可以使整個樂隊的效果輝煌明亮。

此外還有伴隨、支持的持續聲部,即是從音樂的主體分離出來的聲部(見譜例10)。在第65小節出現了一個伴隨性質的持續音的形式,由Arpa在中高音區以八度的形式作二度和音的持續,這給音樂添加了一層色彩,此時Cl.在Arpa的低聲部又做了一個二度和音的低八度倚音式的持續,所使用的音正是Arpa的二度持續的這兩個音,橫向旋律變成縱向音響,并且Arpa的位置在高音區,是對Cl.的強調,又類似于回聲的性質。這個層次的持續使音色更加豐富多彩,再仔細分析,可以看見這兩個層次的持續音正好與兩條旋律線各自音區重合,但是又不會各自干擾,足以看出作曲家的配器很是細膩、清晰。

■結 語

江文也的這部作品使用西方技術與中國的音樂元素相結合,創作出具有中國民族語言化的音樂,利用動機發展的模式進行音樂的展開,帶有很強的邏輯性,作曲家寫作嚴謹,一絲不茍,其音樂清晰、透明,并且很有東方的意境和韻味,音樂的靈性體現在樂句的發展是靈性的迸發,自然而然的,而不是技術的堆砌。和聲語言的運用簡單質樸,常把旋律的音階疊置起來組成色彩性的和音,雖然作品里也有三和弦的痕跡,但是并沒有功能進行的意義,只是構建需要的和弦色彩。在江文也的后期作品里,四五度疊置的平行和弦的進行很常見。這部作品雖然還有再現三部性的痕跡,但是已經不是西方傳統意義上再現三部性的結構,沒有和聲功能的限制,打破了傳統的曲式結構。在管弦樂技法上,采用最簡單且有效的方式進行音樂的描繪,持續音的手法多采用銜接式的和固定音型式的;在樂器的使用上,側重于木管音色的運用,音色的對照頻繁體現出音樂的豐富色彩;打擊樂的節奏型貫穿始終(在江文也其他作品里也有類似的寫法),且打擊樂的使用簡練,恰到好處。堅定地敲擊,體現一種莊嚴的氛圍,低音樂器的低沉音色表達對中國歷史上第一位偉大的愛國詩人屈原的悲憤心情。