中國能源轉型驅動力的結構性特征研究

劉平闊 彭歡駱賽

摘要:科學識別中國能源轉型驅動力因子,并分析其結構性特征,研究驅動因子間的交互作用關系,具有必要性和現實意義。本文選取中國能源轉型驅動結構作為研究對象,構建了一個轉型驅動力結構性特征分析框架,在實證調研搜集數據的基礎上,利用結構方程模型(SEM)和卡方自動交互檢測法(CHAID)分別研究驅動力的組內因子內生強化過程和組間因子機制平衡過程,由此系統性地分析和解釋中國能源轉型驅動力的結構性協同特征和有序特點。研究表明:首先,驅動力的“內生強化”和“機制平衡”過程決定了能源轉型過程的路徑轉換是非線性的,且可利用SEM模型中的因子載荷和CHAID模型中的相關性系數構建一個能源轉型成效的評價模型;其次,制度層面的轉型是中國能源轉型的根本,技術、經濟和行為等層面的轉型是助力,中國能源轉型屬于自下而上的誘致性制度變遷,而非自上而下的強制性變遷;最后,技術普及率、成本費用、投資鼓勵政策以及企業社會責任等四個驅動力是目前中國能源轉型工作的權衡重點。同時,研究還發現了一些未能實現發展預期的現象:一方面,針對產業結構調整、發展規劃、市場運營機制、企業變革速度等驅動力因子并未發揮其應有作用等問題提出政策建議;另一方面,為能源轉型的效益效果評價體系、轉型目標和標準等問題指明了方向。

關鍵詞:能源轉型;驅動力因子;組內因子結構;組間因子結構;特征分析

中圖分類號:F407.2文獻標識碼:A 文章編號:1002-2104(2019)12-0045-12 DOI:10.12062/cpre.20190811

不同于三次“科技革命”,兩次“工業革命”均是以“能源動力的轉型導致生產力的飛躍”作為重要標志。中國已形成較為完善的能源生產供應體系,包含煤炭、石油、天然氣、電力、新能源等成熟能源品類。國家統計局2018年的統計顯示:2017年全國一次能源生產總量為35.9億t標準煤,比2016年增長3.6%。其中,原煤產量34.5億t,同比增長3.2%;原油產量1.9億t,同比下降4.0%;天然氣產量1474.2億m3,同比增長8.5%;水電、核電、風電發電量17 485億kWh。隨著經濟社會持續發展和體制改革不斷深化,兼顧經濟社會發展、能源安全和環境保護等多層目標,為了滿足從“資源依賴型”轉變為“技術依賴型”、從“政策依賴型”轉變為“市場依賴型”的演進要求,能源發展必須走出一條符合中國特色社會主義市場經濟規律的可持續轉型之路。制度變遷過程中的“能源可持續轉型路徑選擇”必須正視3個問題:①能源轉型并非單純提高可再生能源份額;②能源轉型不單純為清潔能源的成本競爭力;③能源轉型必然呈現長期性、復雜性和有序性等特點。中國政府提出了“促進清潔能源發電有序發展”等指導能源轉型的意見;尤其是進入新時代,能源轉型已上升到國家戰略層面。然而,受制于能源稟賦分布失衡、財政補貼缺口擴大、開發技術成本較高、發展模式難以復制以及評估監管機制有待完善等瓶頸,中國能源供需(尤其是電力供需)的均衡無法全面實現及時調整、效率效益無法準確評價和對稱反饋,能源供給能力的失控增長已超過市場實際需求,產能過剩矛盾影響了能源可持續轉型的進程。如何利用能源轉型戰略契機,有效調動并發揮驅動力的實際作用,推動市場中的中國能源產業(部門)有序發展,提高綜合效益水平,由“政策導向”向“市場導向”過渡,已經成為了當今中國政府所面臨的不可回避且亟待解決的關鍵問題之一。

1文獻綜述

能源轉型過程具有長期性、多維性和不可逆性等特征[1-2],轉型需要系統模式和功能的轉變[3]。Oudesa 等[4]認為氣候變化、化石燃料耗竭以及經濟衰退是能源可持續轉型的主要驅動誘因,而且這種轉型不僅限于能源基礎設施的轉變,還涉及到“圍繞能源生產和消費所建立的更廣泛社會經濟組合”的轉變[5-6]。

目前,能源轉型驅動力的針對性研究較少,對于驅動力因子結構性特征的研究仍是空白。現有的成果中,涉及能源轉型驅動力的研究僅散見于兩類文獻:一類是基于技術經濟分析研究轉型路徑的問題[7-10],關注社會-技術變量(制度、參與者、價值鏈、技術創新等)以及變量間多層面的相互影響;另一類是利用綜合評價建模研究宏觀層面能源系統多目標實現的問題[11-14],強調量化框架中驅動變量長期效果以及系統相互作用。比較有代表性的成果,如:Marquardt 等[15]針對外部行動者采用半結構化的調研方式,分析了利基實驗與電力體制的聯系,認為利益相關者協調、小眾級項目實施與制度變遷效應是能源轉型的“期望”驅動。Lutz 等[16]選定了18個區域,利用粗糙集分析和績效評價方法研究了能源轉型驅動因子的共同組合,證實了關鍵參與者、知識交流以及目標錨定等因子的驅動效果以及不同區域間的融資機會差異。馬麗梅等[17]分析了重要轉型能源(可再生能源)的供給特征與成本競爭力,就不同能源技術中的能源投資回報值、發電成本及原材料投入等三個因子進行了對比分析,并由此說明其優化經濟結構、拉動經濟增長的作用。郭丕斌等[18]基于社會-技術變遷理論,提出了能源轉型“影響因素-動力機制-治理政策”的研究框架,確定了中國能源轉型的各級參與者,并識別了能源技術、能源市場、能源愿景、能源政策、轉型主體等動力因子。

分析目前已有的相關研究,前輩們已獲得了富有洞見的結論,但現有研究成果因研究目標、研究范圍、研究方法和研究數據的不同存在差異,對于能源轉型驅動力的實現過程和制度績效的論斷無法達成一致。Bolwig 等[19]構建了一個分析能源轉型路徑分析的系統動力學概念模型(conceptual framework for system dynamics modeling,CFSDM),將能源轉型的驅動力分為4類:技術支持(technical support)驅動因素、經濟指導(economic principle)驅動因素、制度保障(institutional guarantee)驅動因素以及行為協調(behavioral coordination)驅動因素。本文將在CFSDM的基礎上,深入分析4類驅動力的結構性特征,并用以研究中國能源轉型驅動力的交互作用關系。

2概念模型及數據

2.1 驅動力邊界界定

能源轉型可被解釋為三個半自治性系統的共同演進[20-22]:①技術經濟系統——基于經濟分析和系統分析的思想,以能源生產、轉換和消費等能源流為特征,由能源市場調節指導;②社會技術系統——基于社會學和演化理論的思想,由能源相關技術定義,嵌入于社會背景;③政治行為系統——基于政治學和政治經濟學的思想,影響能源政策的制定和實施。三個系統的邊界不同,但相互依存、共同演進。然而就能源轉型的柔性和靈活性而言,三個系統無法用以全面地分析多能互補的驅動條件和治理重點[23],因此需要構建一個描述能源轉型驅動力交互關系和結構性特征的概念模型。對現有研究成果進行歸納總結[19,24-27],進而組織2次專家咨詢會和3次小組研討會,最終識別并確定“能源的可持續轉型”目標下4個準則因素和15個因子指標,如表1所示。

能源轉型驅動力邊界概念模型側重說明能源轉型驅動力的“內生強化”(endogenous reinforcing)和“機制平衡”(mechanism balancing)過程,分析驅動力因子的組內強化和組間平衡,由此總結能源轉型驅動力的結構性特征。由表1可知:①能源轉型驅動力結構性特征概念模型分為目標層、驅動準則層以及驅動力因子層;②驅動準則層包括4個因素,即技術支持因素X1、經濟指導因素X2、制度保障因素X3和行為協調因素X4;③驅動力因子層包括15個指標,即技術貢獻率M1、技術普及率M2、技術投入率M3、成本費用M4、銷售利潤M5、產業結構調整M6、發展規劃M7、市場運營機制M8、貨幣政策M9、財政補貼政策M10、投資鼓勵政策M11、稅收優惠政策M12、企業變革速度M13、企業社會責任M14和個人認同感M15。

2.2數據來源及處理

研究數據源于大規模問卷調查:①對驅動力變量進行科學定義,將其含義進行解釋;②與能源經濟與管理、制度經濟以及產業經濟等領域的相關研究人員進行分析討論,修改并完善調查問卷;③選擇一定規模的專家進行問卷的預調查,并對問卷進行進一步的校正;④通過網絡平臺、郵件、電話以及實地調研等形式,正式發放調查問卷;⑤定期回收問卷并統計整理。調研對象包括能源產業科研機構(A1)、能源類高等院校(A2)、電網公司(A3)、發電集團(A4)、石化部門(A5)、煤炭部門(A6)、政府單位(A7)及其他利益相關群體(A8)。問卷結構包括說明信、答卷說明、調研對象背景信息、問卷正文、結束語等5個模塊,其中,正文部分對各個驅動力進行解釋,且打分采用Likert量表法。

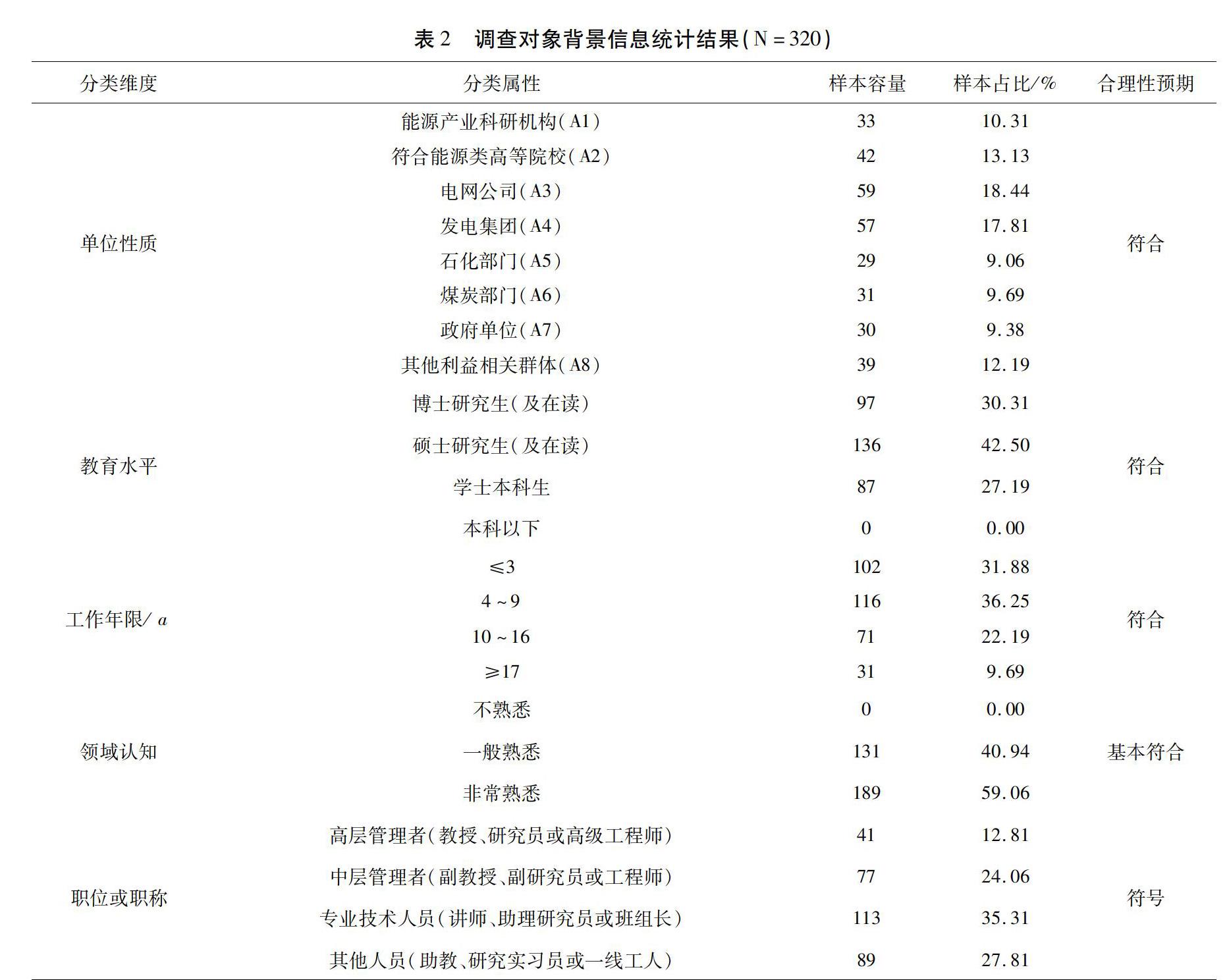

為體現廣泛性和重點性原則,同時保障分析結果的有效性和準確性,調研樣本容量擬定為不少于300份[28]。為提高統計結果的精確度,將A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7和A8的樣本容量分別擬定為30(10%)、40(13%)、50(17%)、50(17%)、30(10%)、30(10%)、30(10%)和40(13%)份。問卷發放及整理工作始于2018年11月止于2019年4月,實際發放426 份,收回358份(回收率84.04%),有效問卷320份(有效度89.39%),結果如表2所示。

建模前,需要對調研數據進行可靠性分析和有效性分析,即信度(Reliability)檢驗和效度(Validity)檢驗。信度檢驗通過Cronbach's α測試,結果如表3所示。效度檢驗通過Kaiser-Meyer-Olkin(KMO)測試和Bartletts球狀測試,分析結果如表4所示。

由檢驗結果可知:一方面,問卷調查變量的整體信度可達到0.849(大于0.70),表明一致性較為理想,屬于高信度等級;技術支持因素、制度保障因素、行為協調因素等分類部分Cronbach's α系數均大于0.70,屬于高度可信范圍,表明一致性較為理想;經濟指導因素的Cronbach's α系數介于0.35和 0.70之間,屬于中信度范圍,表明一致性較好。如表3所示,問卷整體和分類部分均符合信度要求。另一方面,KMO測試系數為0.844(大于0.70且接近于1),表明變量間的相關性較強;Bartletts球狀檢驗X2統計值的顯著性概率Sig.小于0.05,表明問卷變量具有較理想的結構效度。如表4所示,問卷的效度水平較理想,適合進行因子分析。

3組內結構性特征分析

3.1組內分析模型

針對能源轉型驅動力的組內結構性特征,擬采用結構方程模型(Structural Equation Modeling,SEM)進行研究。克服了回歸分析的限制,SEM的優點主要表現為:①可同時提供模型總體檢驗和獨立參數檢驗;②允許多個組間交叉,系數、均值以及方差可同時比較;③驗證性因子分析可凈化誤差,潛變量間的關聯估計被測量誤差污染的程度較低;④擬合分析非標準模型的能力較強。其特點主要體現為:①可評價多維且交互的作用關系;②可實現關系挖掘且解釋測量誤差;③可體現要素信息和影響作用等吸納能力。

公式(2)-(3)為“度量模型”部分,表示潛在變量與顯在變量的關系。其中,觀測變量y為顯在內生變量向量,觀測變量x為顯在外生變量向量;λy和λx分別表示潛在變量y和x的回歸系數,即因子載荷矩陣;ε和δ分別表示潛在變量和的測量誤差。

因此,在SEM中涉及8個基本參數矩陣:潛在內生變量回歸系數矩陣λy、潛在外生變量回歸系數矩陣λx、潛在內生變量對其效應的系數矩陣B、潛在外生變量對潛在內生變量效應的系數矩陣Γ、潛在外生變量方差協方差矩陣Φ、結構模型殘差項方差協方差矩陣Ψ、顯在內生變量誤差項方差協方差矩陣θε和顯在外生變量誤差項方差協方差矩陣θδ。

3.2組內數據檢驗

為了檢測概念模型的合理性和可行性,在測量分析時,將經過處理的樣本數據代入驗證性因子分析模型,運用LISREL 8.8軟件進行數據擬合,結果如圖1所示。由表5的二階驗證性因子分析可知:全部非標準化因子載荷t檢驗取值均大于2(t檢驗P值均小于0.05),因子載荷具有統計學意義;且數據擬合度與二階驗證性因子分析模型均在可接受的范圍內。

為了度量一階因子間的作用關系,現分別針對X1、X2、X3和X4進行結構分析,并對t檢驗P值均大于0.05的路徑進行修正,結果如表6所示。由圖2可知:①經濟指導因素可影響技術支持因素(標準化路徑系數1);而技術保障因素即可反作用于經濟指導因素(標準化路徑系數0.97),又可影響制度保障因素(標準化路徑系數0.79)。②制度保障因素和行為協調因素對技術支持因素具有一定的制約作用(負相關性的標準化路徑系數分別為-0.10和-0.03),即制度安排不合理與企業行為不協調將直接影響技術的貢獻率、普及率和投入率,從而阻礙能源轉型的進程。③技術支持因素和經濟指導因素對行為協調因素具有顯著的制約作用(負相關性的標準化路徑系數分別為-1.03和-1.40),即技術不達標與經濟無效率將直接影響企業變革速度、社會責任履行以及社會認同感增強,從而阻礙能源轉型的進程。

由此進行高階因子分析,如圖3所示。高階因素路徑系數反映了一階因子對于二階因子的相對重要性。SEM路徑系數顯著性檢驗表明,4個維度的驅動力變量均可對能源轉型進行合理地解釋;此外,通過比較標準化路徑系數,還可反映各因素對能源轉型的影響程度。

3.3組內結果分析

由潛變量與觀測變量的因子載荷分析組內驅動因子可知:

(1)技術支持層面,技術普及率(M2)的驅動能力較高、對技術擴散影響較大,因子載荷為0.64;技術貢獻率(M1)與技術投入率(M3)的驅動程度接近,因子載荷均為0.57。

(2)經濟指導層面,成本費用(M4)與銷售利潤(M5)的驅動效果相差較小,二者的因子載荷均接近于0.55。因此,成本節約和利潤擴大,應為微觀主體進行能源轉型的原始動能。

(3)制度保障層面,市場運營機制(M8)和投資鼓勵政策(M11)的驅動效果最為顯著,其因子載荷均為0.59,說明能源轉型初期,市場機制和投融資政策是推動能源轉型最為有效的工具;財政補貼政策(M10)的驅動能力次之,因子載荷為0.56;稅收優惠政策(M12)驅動能力再次,因子載荷為0.51;而產業結構調整(M6)、發展規劃(M7)和貨幣政策(M9)直接作用效果相對較低,因子載荷介于0.40~0.45,說明此三類驅動力將在長期過程中發揮作用,而無法在短期內達到立竿見影的效果。

(4)行為協調層面,企業社會責任(M14)的因子載荷為0.81,個人認同感(M15)的因子載荷為0.79,企業變革速度(M13)的因子載荷為0.67。說明微觀主體是能源轉型的基本單元;行為協調程度對于企業層面的能源轉型將產生巨大的驅動作用。

(5)就組內結構性特征而言,主要體現驅動力的“內生強化”過程,且強化過程的效果由因子載荷體現。經濟指導因素(X2)的驅動效果和激勵作用最為直接,其因子載荷為1.00;技術支持因素(X1)和制度保障因素(X3)的驅動能力相對顯著,其因子載荷分別為0.85和0.84;行為協調因素(X4)的驅動作用相對穩健,其因子載荷為0.45。

4.2 組間數據檢驗

數據檢驗不僅應具有統計學意義,而且應符合經濟學常識。首先,利用SPSS軟件處理樣本統計數據流,得到各個驅動力因子(指標)的pearson相關系數矩陣,分析結果如表7所示。其中,N表示相關性分析的變量個數,**表示相關系數在0.01水平上顯著(2-tailed),即在99%的概率下相關性顯著;*表示相關系數在0.05水平上顯著(2-tailed),即在95%的概率下相關性顯著;灰色表示未通過檢驗。其次,利用Eviews軟件對pearson相關系數大于0.4的因子進行Granger因果關系檢驗,檢驗結果如表8所示。最后,基于表7和表8的結果,結合數據本身的信度和效度,通過經驗分析法判斷因子間的直接二元關系。

利用Clementine 12.0軟件完成分類建模過程:加入數據流后,選擇“窮盡CHAID”的分區數據方式,并利用似然比法確定類別目標。執行結果可將能源轉型驅動力分為20個類別(見表9)。由表9可知:組間結構性特征分析的CHAID模型可篩選出12個影響能源轉型的主要驅動力因子。CHAID模型的組間結構性特征分析評估為0.067,標準誤差為0.004,表明了分析模型的科學性、合理性和可行性。對組間結構性特征分析模型進行收益評價,結果如表10所示。其中,“指數(%)”表示“指定類別樣本的占比”與“同類別樣本在總樣本中所占比例”的百分比,反映了提升度概念,且其取值越大,則模型對指定類別樣本捕捉能力越強、收益越好。

4.3組間結果分析

由卡方自動交叉檢驗結果分析組間驅動因子可知:

(1)技術支持因素(X1)與經濟指導因素(X2)構成能源轉型的驅動基礎,且二者存在顯著的交互作用關系。主要體現于技術貢獻率(M1)與成本費用(M4)之間。

(2)制度保障因素(X3)是能源轉型的驅動核心,構成了連接上層技術支持因素(X1)、經濟指導因素(X2)與下層行為協調因素(X4)的重要紐帶。主要體現于投資鼓勵政策(M11)、發展規劃(M7)、財政補貼政策(M10)、產業結構調整(M6)以及稅收優惠政策(M12)等方面。

(3)行為協調因素(X4)是能源轉型的驅動方式,不僅可以體現技術支持、經濟指導以及制度保障的作用效果,而且可以反饋作用于技術支持、經濟指導以及制度保障等驅動維度,主要體現于企業社會責任(M14)。

(4)就組間結構性特征而言,主要體現驅動力的機制平衡過程,且平衡過程的效果由細分群體體現。技術普及率(M2)、技術貢獻率(M1)、成本費用(M4)、投資鼓勵政策(M11)、發展規劃(M7)、財政補貼政策(M10)、企業社會責任(M14)、產業結構調整(M6)、技術投入率(M3)、稅收優惠政策(M12)、銷售利潤(M5)以及貨幣政策(M9)共同構成影響能源轉型的主要驅動力。雖然各個驅動因子的屬性不同,但轉型過程中總是相互配合、有序協同。

5結論及政策含義

通過大量數據規范分析,證明本文構建的組內結構性特征分析模型和組間結構性特征分析模型具有科學性、合理性和有效性;從學理層面對能源轉型驅動力的結構性特征進行深入研究,也是厘清新時代中國能源領域工作重點、保證能源可持續轉型工作有序協同推進的必要。中國能源轉型驅動力結構性特征的確定,有利于分析能源轉型路徑依賴性,進而對可持續的能源轉型路徑進行鎖定。綜上所述,對能源轉型驅動力的結構性特征進行總結,得到如下結論:

首先,驅動力的“內生強化”和“機制平衡”過程決定了能源轉型過程的路徑轉換是非線性的。能源轉型既無法做到一蹴而就,也無法保證一勞永逸。可利用SEM模型中的因子載荷和CHAID模型中的相關性系數構建一個能源轉型成效的評價模型,對中國能源轉型進行動態監管。在繼續推進能源可持續轉型時,無論是內生驅動因子(如技術支持因素、經濟指導因素和行為協調因素),抑或是外源驅動因子(如制度保障因素),均存在著一個較為穩定、有序、協同的強化和平衡狀態,并出現“蟻群效應”。因此,中國在推進能源轉型的過程中,需要做到統籌規劃、市場導向、政策支持以及行為落地,綜合利用各驅動力因子,避免“木桶效應”的出現以及“頭痛醫頭、腳痛醫腳”的惡性循環。

其次,制度層面的轉型是中國能源轉型的根本,技術、經濟和行為等層面的轉型是助力。由組內和組間的結構性特征分析可知,中國能源轉型屬于自下而上的誘致性制度變遷,而非自上而下的強制性變遷。一方面,制度保障是以產業結構、發展規劃、運營機制以及支持政策等作為衡量標準,結構方程模型路徑系數證實了“市場+政策”不僅對于企業具有軟約束,而且影響企業敏感性和創新動力。另一方面,技術、經濟和行為是游戲規則的具體體現,卡方自動交互檢測法分類過程也證實了技術層面的轉型升級、經濟層面的優化高效以及行為層面的有序協同,從根本上依然需要制度層面的保障和加持。

最后,技術普及率、成本費用、投資鼓勵政策以及企業社會責任等四方面的驅動力是目前中國能源轉型工作的權衡重點。在15個驅動力因子中,組內結構性特征分析結果得到8個影響能源轉型的主要驅動力因子,組間結構性特征分析結果得到12個主要驅動力,二者的交集包含4個關鍵驅動力因子:技術普及率、成本費用、投資鼓勵政策以及企業社會責任。主要表現在:一方面,組內結構中,各個關鍵驅動力因子對于能源可持續轉型目標實現的影響系數較高;另一方面,組間結構中,各個關鍵驅動力因子對于能源轉型系統中其他驅動力的影響程度分類節點數較多。因此,上述4個關鍵驅動力因子應成為未來一段時間,中國繼續推進能源轉型工作的重中之重。

同時,得到政策建議具體如下:

一方面,雖然中國持續推進供給側結構性改革、新一輪電力體制改革以及能源生產與消費革命戰略,但囿于目前中國能源領域中仍存在市場建設不完整、制度安排不到位等問題,產業結構調整、發展規劃、市場運營機制、企業變革速度等驅動力因子并未發揮其應有的作用效果,存在轉型“利基”。技術支持因素、經濟指導因素、制度保障因素和行為協調因素雖發揮了促進作用,但促進效果仍未達到發展預期。因此,如何正確統籌引導中國的能源可持續轉型,避免決策者和監管者落入“塔西佗陷阱”,已然成為政府部門亟待解決的問題之一。

另一方面,中國尚未構建一套比較科學合理的能源轉型效益效果評價體系,轉型路徑依賴及路徑創新工作仍無法可循、無理可依,轉型的目標和標準仍需建立健全。發達工業化國家的成功經驗即使可作為經驗借鑒,但中國的資源稟賦、生產結構、消費結構與發達工業化國家存在明顯差異,轉型經驗也無法生搬硬套。唯有在明確中國能源轉型驅動力結構性特征的前提下,探索出一條適合于中國新時代發展特征的轉型之路,才能保證能源部門穩定、有序、高質量、可持續的發展,同時保證能源領域“不平衡不充分”的問題得到有效解決。

(編輯:劉照勝)

參考文獻

[1]史丹. 推進中國能源轉型的供給側措施[J].? China economist,2017(1): 80-97.

[2] MARINA F K, ELENA R, FRIDOLIN K, et al. Energy transitions and social revolutions[J]. Technological forecasting and social change,2019, 138: 69-77.

[3]MOALLEMI E A, MALEKPOUR S. A participatory exploratory modelling approach for longterm planning in energy transitions[J]. Energy research & social science, 2018,35: 205-216.

[4]OUDESA D, STREMKE S. Spatial transition analysis: spatially explicit and evidence:based targets for sustainable energy transition at the local and regional scale[J]. Landscape and urban planning, 2018, 169: 1-11.

[5]MILLER C A, ILES A, JONES C F. The social dimensions of energy transitions: introduction to the special issue[J]. Science and culture,2013, 22: 135-148.

[6]GEELS F W, KERN F, FUCHS G, et al. The enactment of sociotechnical transition pathways: a reformulated typology and a comparative multilevel analysis of the German and UK lowcarbon electricity transitions (1990-2014)[J]. Research policy, 2016, 45(4):896-913.

[7]HOLTZ G, ALKEMADE F, DE HAAN F, et al. Prospects of modelling societal transitions: position paper of an emerging community[J]. Environmental innovation and societal transitions, 2015, 17: 41-58.

[8]GRUBLER A, WILSON C, NEMET G. Apples, oranges, and consistent comparisons of the temporal dynamics of energy transitions[J]. Energy research & social science, 2016, 22:18-25.

[9]隋建利, 米秋吉, 劉金全. 異質性能源消費與經濟增長的非線性動態驅動機制[J]. 數量經濟技術經濟研究, 2017(11):25-44.

[10]舒印彪, 薛禹勝, 蔡斌, 等. 關于能源轉型分析的評述(一)轉型要素及研究范式[J]. 電力系統自動化, 2018(9):1-15.

[11]BALE C S E , VARGA L , FOXON T J. Energy and complexity: new ways forward[J]. Applied energy, 2015, 138:150-159.

[12]RINGLER P, KELES D, FICHTNER W. Agentbased modelling and simulation of smart electricity grids and markets:a literature review[J]. Renewable and sustainable energy reviews, 2016, 57:205-215.

[13]呂濤, 潘麗. 中國新能源上市公司成長性評價研究[J]. 工業技術經濟, 2017, 36(2):118-125.

[14]張波, 溫旭新. 我國工業綠色低碳發展水平的省際測度及比較[J]. 經濟問題, 2018(5):68-74.

[15]MARQUARDT J, STEINBACHER K, SCHREURS M. Driving force or forced transition the role of development cooperation in promoting energy transitions in the Philippines and Morocco[J]. Journal of cleaner production, 2016, 128(3):22-33.

[16]LUTZ L M, FISCHER L B, NEWIG J, et al. Driving factors for the regional implementation of renewable energy:a multiple case study on the German energy transition[J]. Energy policy, 2017, 105:136-147.

[17]馬麗梅, 史丹, 裴慶冰. 國家能源低碳轉型與可再生能源發展: 限制因素、供給特征與成本競爭力比較[J]. 經濟社會體制比較, 2018(5): 70-79.

[18]郭丕斌, 李繁榮, 呂文棟, 等. 社會-技術變遷驅動能源轉型研究框架與述評[J]. 科技進步與對策, 2019, 36(10): 153-160.

[19]BOLWIG S, BAZBAUERS G, KLITKOU A, et al. Review of modelling energy transitions pathways with application to energy system flexibility[J]. Renewable and sustainable energy reviews, 2019, 101:440-452.

[20]TURNHEIM B, BERKHOUT F, GEELS F, et al. Evaluating sustainability transitions pathways: bridging analytical approaches to address governance challenges[J]. Global environmental change, 2015, 35:239-253.

[21]CHERP A, VINICHENKO V, JEWELL J, et al. Integrating technoeconomic, sociotechnical and political perspectives on national energy transitions: a metatheoretical framework[J]. Energy research & social science, 2018, 37:175-190.

[22]馬麗梅, 史丹, 裴慶冰. 中國能源低碳轉型(2015-2050):可再生能源發展與可行路徑[J]. 中國人口·資源與環境, 2018, 28(2):8-18.

[23]LUND P D, LINDGREN J, MIKKOLA J, et al. Review of energy system flexibility measures to enable high levels of variable renewable electricity[J]. Renewable and sustainable energy reviews, 2015, 45:785-807.

[24]SOVACOOL B K. How long will it take? conceptualizing the temporal dynamics of energy transitions[J]. Energy research & social science, 2016, 13:202-215.

[25]薛奕曦, 畢曉航, 尤建新, 等. 荷蘭能源低碳轉型管理及啟示[J]. 中國軟科學, 2016(7): 56-65.

[26]凌蕓, 王婕, 孟凡達. 能源財稅政策助力能源轉型的政策建議[J]. 經濟研究參考, 2017(6):26-27.

[27]王君安, 顏永才, 易艷春, 等. 多層次視角下我國能源發展轉型歷程、困境與對策[J]. 宏觀經濟管理, 2017(11):83-90.

[28]譚忠富,劉平闊. 中國煤電能源供應鏈風險關系及風險評價測度研究[J]. 工業技術經濟,2015(1): 132-144.

AbstractIt is important for Chinas energy transition to stimulate multiple driving forces to produce orderly synergistic driving effect. It is necessary and realistic for the government to scientifically identify the driving forces of Chinas energy transition, analyze its structural characteristics and study the interaction between the driving forces when China implements ‘Loosing Regulation while Strengthening Supervision in Chinas energy sector. Based on that, the driving force structure of Chinas energy transition is selected as the research object. An analysis framework for structural characteristics of energy transition driving forces is constructed. Based on empirical research and data collection, both Structural Equation Model (SEM) and Chisquare Automatic Interaction Detection (CHAID) are used to study the endogenous reinforcement of the driving forces and the interfactor balance mechanism respectively. The structural characteristics of the driving forces of Chinas energy transition are systematically analyzed and explained. The research shows that: Firstly, the process of ‘endogenous reinforcing and ‘mechanism balancing of driving forces determines that the pathways of energy transition process are nonlinear, and an evaluation model of energy transition effect can be constructed by using the factor load in SEM as well as the correlation coefficient in CHAID. Secondly, the transition at the institutional level is the basis of Chinas energy sector, and the transitions at the technical, economic and behavioral levels are the boosts, which makes Chinas energy transition a bottomup induced institutional change, not a topdown mandatory change. Finally, the four aspects of technology penetration rate, cost & expense, incentive investment policy and corporate social responsibility are included as the focus of current Chinas energy transition. Meanwhile, the study also finds some phenomena that failed to achieve the development expectation: on the one hand, policy recommendations are put forward in view of the fact that the driving forces such as industrial restructuring, development planning, market operation mechanism and enterprise transformation speed did not play their due role; on the other hand, this study points out the way to evaluate the effectiveness of energy transition, and make decent transition objectives and standards.

Key wordsenergy transition; driving factor; intragroup factor structure; intergroup factor structure; characteristic analysis