我國最早飼養展出小熊貓史事考

楊鏵 楊杰新

摘要:小熊貓(Ailurus fulgens)是國家二級保護動物,被稱為九節貍、九節狼、九節狐、金狗、紅熊貓、紅貓熊、小紅貓熊、山悶蹲等。民國時期小熊貓還與大熊貓一度共用“貓熊”“熊貓”之名。筆者考證發現,1931年10月,建于重慶北碚的中國西部科學院動物園開始飼養、展出小熊貓;同年上海兆豐公園飼養、展出英國標本商人史密斯寄養的小熊貓,比胡洪光在《小熊貓在中國的飼養歷史及現狀》中提到的我國最早于1936年飼養、展出小熊貓要早5年。

關鍵詞:小熊貓;貓熊;野外采集;飼養展出;生物科技史

重慶動物園的胡洪光在《小熊貓在中國的飼養歷史》(《野生動物》1997年第6期)中說,最早飼養展出小熊貓的是英國倫敦動物園(1869年),總共展出不過半年時間;1936年,被稱為“熊貓王”的英國標本商人史密斯(F.T.Smith)捕捉了2只小熊貓,在上海兆豐公園展出一年多,在國內尚屬首次。展出一年多后,小熊貓被運往美國。經過筆者考證,其關于我國最早飼養、展出小熊貓的時間、地點有誤。1931年10月,建于重慶北碚的中國西部科學院動物園開始飼養、展出小熊貓,野外捕捉地點為四川省寶興縣;同年,上海兆豐公園飼養、展出史密斯寄養的小熊貓,野外捕捉地點為四川西部。

一、1931年,中國西部科學院動物園飼養展出一只“貓熊”

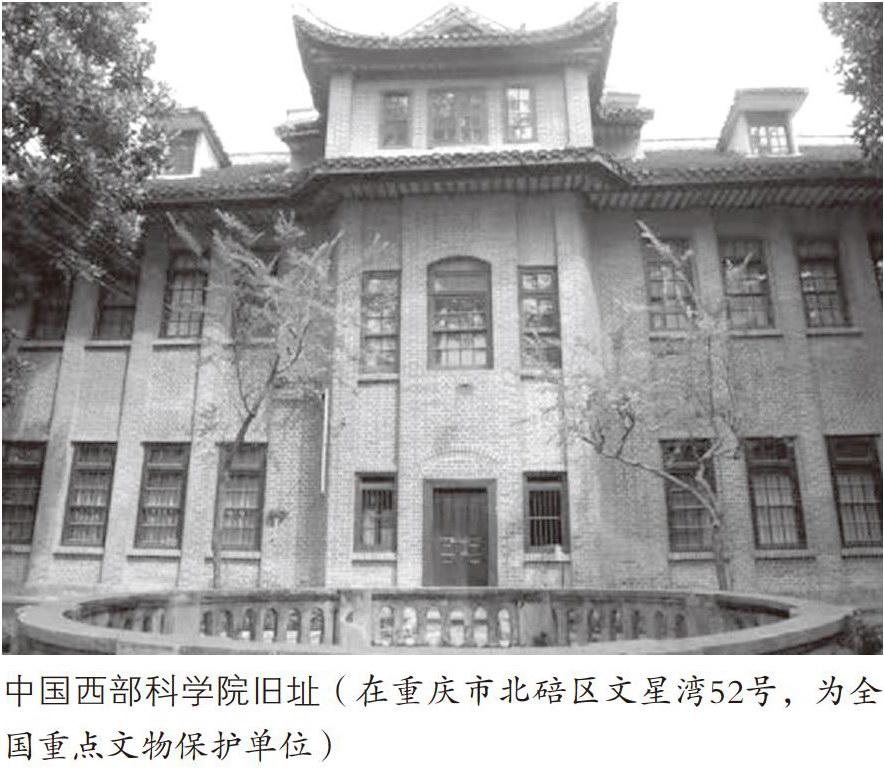

1930年,著名的愛國實業家、原嘉陵江三峽峽防局局長盧作孚先生,為了發展北碚地方經濟文化事業,拆毀東岳廟神像,建立峽防局博物館,將少年義勇隊采集的動植物標本和少數民族社會風物lO余萬件陳列展出。后來組建的中國西部科學院接管峽防局博物館,更名為中國西部科學院博物館,在博物館陳列室周邊開辟二十多畝墓地和三十多畝荒地、農地,建公園、動物園,取名“北碚火焰山公園”,其后更名為“北碚平民公園”(現為北碚公園)。平民公園面向公眾免費開放,最初飼養良種禽畜,后逐步改為飼養、展出野生動物,曾經飼養、展出過大熊貓、小熊貓等珍稀動物。

《中國西部科學院民國二十年度報告書》中,有“動物園獸類統計表”,顯示飼養有“貓熊”一只,產地為“穆坪”(今四川省雅安市寶興縣)。當時中國西部科學院動物園已經建有熊屋、雀房、鴨舍、松鼠臺、狐室、菱形籠、猴臺、圓形鳥籠、豹窟、石洞等飼養設施,并標注“熊屋”為北碚棉紗幫捐款建造。

小熊貓,全身紅褐色,外形像貓、像狐貍,圓臉,吻部較短;四肢粗短,為黑褐色;尾長,較粗而蓬松,具九個環狀斑紋。根據其形態特征,人們給取了很多別名,如九環貍、九節貍、九節狼、九節狐、金狗、山悶蹲等。1824年,法國動物學者弗列德利克·居維葉將發現于喜馬拉雅山南麓的小熊貓命名為Ailurus fulgens,希臘文的意思為“火焰色的貓”。英文Panda這個詞,最早指小熊貓,這個詞來源于尼泊爾當地的詞語,意思是“紅色的貓、狗”。

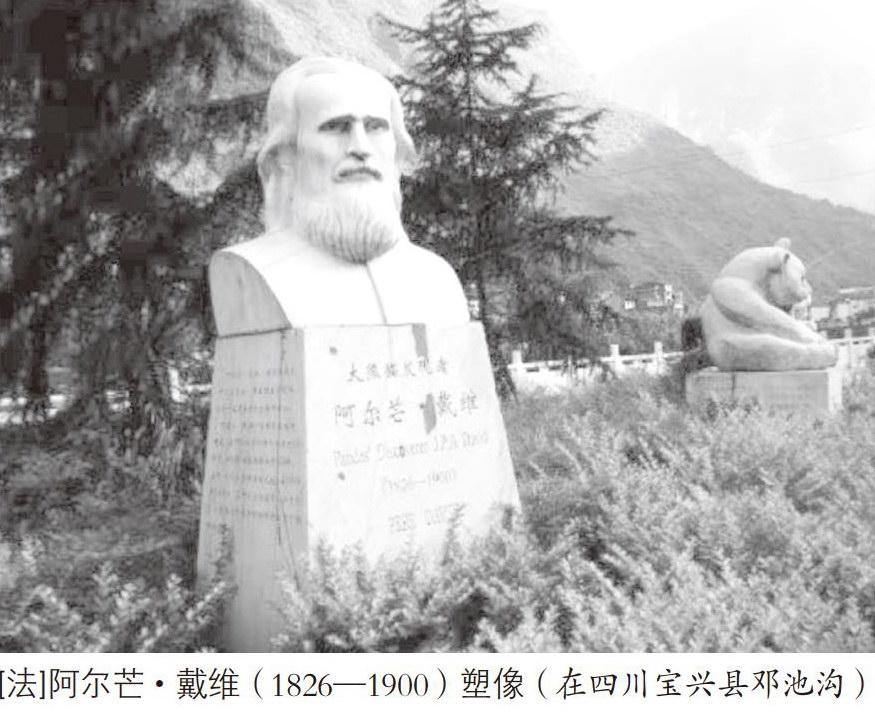

在民國時期,國人根據大熊貓食性與外貌特征,稱之為白熊貓、白熊、竹熊、花熊、大浣熊、中華白熊等。1869年,法國人阿爾芒·戴維在四川穆坪鄧池溝,獲得大熊貓標本,認為應屬于熊類動物新種,于是將它定名為黑白熊(Ursus melanolcucus)。第二年,法國巴黎自然歷史博物館的米勒·愛德華茲(Melne Edwaeds)研究后指出,黑白熊不是熊類動物,而是相似于1824年發現于喜馬拉雅山南麓,英文稱之為panda的另一種panda動物。西方人為區分先后在亞洲發現的兩種panda動物,稱發現于喜馬拉雅山南麓的一種為little panda或red panda,而稱發現于四川穆坪的一種為giant panda或panda。panda與另一英語復合詞匯catbe~同義,漢譯為“貓熊”。

后來,“貓熊”一詞演變和翻譯為“熊貓”,國人就用“貓熊”“熊貓”“大熊貓”“大貓熊”“小貓熊”“小熊貓”“紅熊貓”“紅貓熊”“小紅貓熊”等名來稱呼大熊貓和小熊貓,并將它們的俗名和歷史名稱混用。

二、中國西部科學院1931年飼養展出的“貓熊”為小熊貓

“貓熊”“熊貓”之名一度為大熊貓、小熊貓共享,具體是指大熊貓還是小熊貓,要根據語境、時期、使用者習慣等綜合判定。

1934年5—11月,中國西部科學院組成12人的考察隊,到小涼山的雷波縣、馬邊縣、峨邊縣、屏山縣一帶考察。在《雷馬峨屏調查記》(中國西部科學院特刊第一號)介紹四縣的動物種類時這樣表述:“狐(Canis sp)、水獺(Lutra sp.)、九節貍(Ailurus sp.)、白熊(Aeluropus sp.)等可制裘之動物亦多。而水獺、野牛、白熊尤為特種,在歐美各國之博物館會出價索購,因其為科學研究極有興趣之動物。”此處“白熊”是大熊貓,“九節貍”是小熊貓。

侯江在《北碚報》的《科學的殿堂傳奇的故事——中國西部科學院八十年歷史尋蹤》中說:“1934年,生物研究所動物部主任施白南(施懷仁)在黃螂馬湖濱,連日在同一地點獵得兩只九節貍(Ailurus sp.)。九節貍,即九節狐、紅熊貓、小熊貓。”施白南在《四川資源動物志》的《調查研究史略》中還說:“1934年筆者在黃螂馬湖濱,曾連日在同—地點,獵得兩只九節貍,似乎有死不相遺棄、難以相忘、追尋不遺的特性。”

“中國西部科學博物館陳列品收入登記表(一九四四年至一九四六年)”記載說,1944年12月24日,中國西部科學院藏于惠字樓的動植物標本移交給中國西部科學博物館,其中就有“白熊皮”“小紅貓熊”;在“白熊皮”下特別注明:“四肢、肩部及頭額中央毛色棕黑,其他各部分毛色均為白色。下體灰白,腹側灰黑,下尾簡白,長約72英寸,闊(毛皮寬)約30英寸。采集地點:寶興。”在登記表中的同一頁,也有“小紅貓熊”標本,其中特別注明:“嘴、眼旁與頰旁白,背面棕栗,腹面及四肢棕黑色,尾淡栗,全體約40英寸。”根據其描述特征和動物名稱,“白熊皮”“小紅貓熊”分別是大熊貓皮標本、小熊貓標本。這兩具標本具體的采集制作時間、采集制作人等詳細信息不得而知。這一檔案資料表明,中國西部科學院是國內最早開展大熊貓、小熊貓標本采集的機構之一,是較早擁有大熊貓、小熊貓標本的國內科研機構。

1944年12月,中國西部科學院聯合國立中央研究院等團體發起組建中國西部科學博物館,展品由中國西部科學院及國內各學校、研究機構、工礦企業等捐贈,博物館于1946年更名為中國西部博物館。中國西部博物館展出各種動植物標本,其中有大熊貓和小熊貓。據《中國西部博物館概況》(1947年版)記載,中國西部科學院歷年采集的動植物標本均移交給中國西部博物館,動物標本共陳列7個房間,其中一間為“中華白熊自然環境”,原文這樣說:“白熊及小紅貓熊為川康特產,名傳全球,本館所藏二者之剝制標本,裝置完整,姿態生動,今春特辟專室陳列,按照白熊之自然生態環境,配合竹林山坡,景況逼真,后壁用油畫配置遠景。”除此外,還有一間解剖陳列室,陳列動物骨骼內臟,“內以白熊之全副骨骼及腦標本最名貴”。圖冊《中國西部博物館一覽》(1947年8月編制)第27頁的標題即為《中國西部博物館陳列之中華白熊及小紅熊貓》,圖片說明分別為“中華白熊之全副骨骼及其腦標本”“中華白熊之自然環境”“小紅熊貓”。

學者公認的重慶北碚飼養大熊貓始于1939年。大熊貓研究的泰斗胡錦矗在《關于大熊貓的中文名稱》中說:“1939年8月11日,一只Giant Panda,從成都華西大學運到重慶北碚平民公園展出。”2019年初,重慶自然博物館舉行“熊貓時代”特別展覽,館長歐陽輝說,1939年,內遷北碚的中央研究院動植物研究所,聞北碚平民公園(現北碚公園)動物數量減少,為充實內容,便把從野外捕捉到的大熊貓贈予北碚實驗區區署,交平民公園動物園飼養,供公眾觀覽,這也是目前已知最早的大熊貓活體展示。1939年7月4日的《嘉陵江報》第3版標題為《動植物研究所贈區署白熊一只現已派人往成都裝運將交動物園飼養》一文說:“以前有外人斯密士(即史密斯)往西康采集標本,得有珍貴之白熊一只,該所現將其轉送給實驗區。該所決交平民公園飼養,供眾觀覽。現已派人員往成都裝運,不久可來碚云。”

從以上史料可看出,在1949年前,重慶北碚區域內擁有大熊貓、小熊貓標本與活體的機構,以及當地媒體多習慣把“大熊貓”稱為“白熊”,而將小熊貓稱為“小紅貓熊”“貓熊”“九節貍”等。且重慶北碚飼養大熊貓始于1939年,故1931年中國西部科學院動物園飼養的“貓熊”,不可能為大熊貓,而此“貓熊”為小熊貓還有更直接的證據。

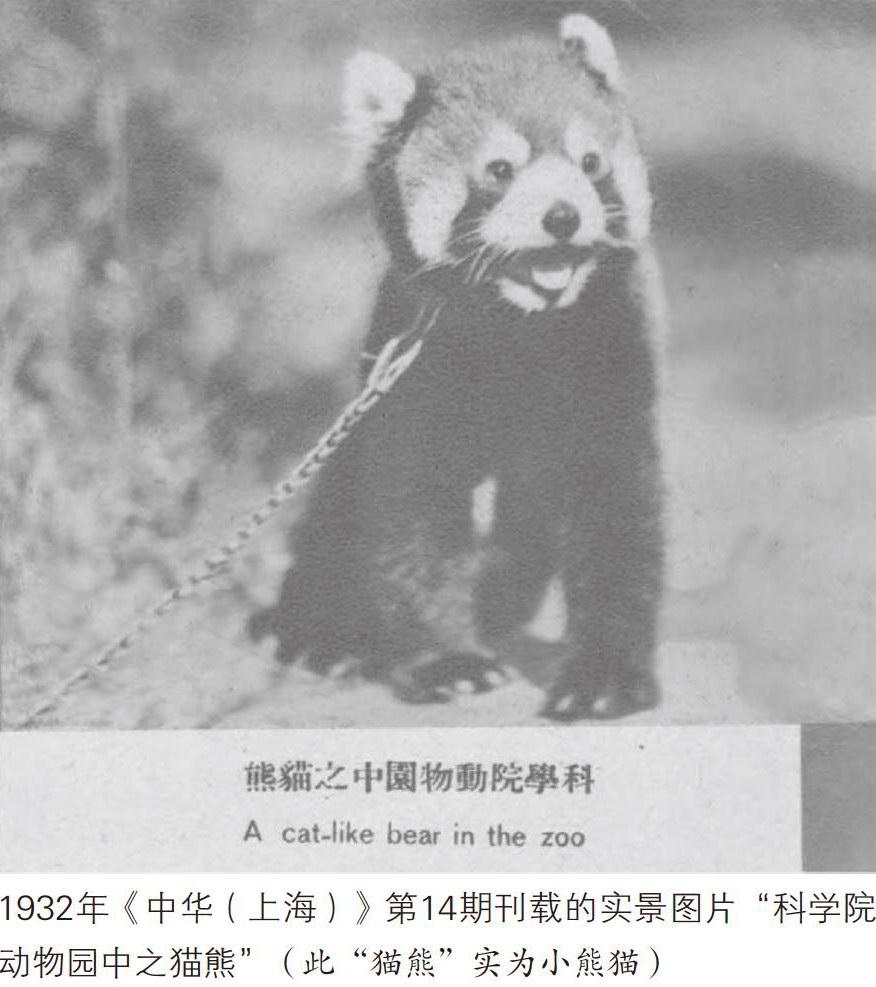

黃警頑是上海商務印書館業務負責人、盧作孚先生在上海的密友。1930年盧作孚赴東北考察經過上海時,曾與其會面。1932年《中華(上海)》第14期刊載了專題《四川之模范鎮北碚場》,配有黃警頑撰寫的《四川新村概況》,贊賞盧作孚1927年就任峽區負責人而領導開展鄉村試驗時說:“他們雖在軍閥割據重稅剝削的局勢之下,仍能堅忍不拔,從事建設,五年如一日,以造成此規模偉大之新村,其毅力殊堪驚嘆。讀者觀本編所刊照片及上述概況,當不料動亂紛擾之中國,乃有此世外桃源在也。”具體述及教育方面的成就時則說:“(北碚)有幼稚園、實用小學、及兼善中學;峽區圖書館、各場分館、巡回文庫及西部科學院。”此專題有22張實景圖片,內里涉及中國西部科學院的有4張,其中2張是“科學院養殖場之意大利雞及養殖場,另2張分別是“科學院陳列館之一部”和“科學院動物園中之貓熊”。后一圖片中的“貓熊”是一只頸部套有鐵鏈的小熊貓。此實拍的小熊貓圖片,成為當年中國西部科學院動物園飼養有小熊貓最直接和直觀的鐵證。

三、1931年飼養展出的小熊貓由郭卓甫等人與英國人史密斯合作采集

《中國西部科學院民國二十年度報告書》記載:“1930年12月19日,中國西部科學院派出郭卓甫、洪克昭,與為美國芝加哥博物館采集動物標本的特派員史密斯,合組赴穆坪采集,于次年15日方始到達,就穆坪、魚通、懋功等諸山詳細收集至次年10月13日返院。”此行他們收獲頗豐,采集到獸類標本74件、鳥類標本102件、爬行動物標本10件、魚類和兩棲動物標本14件。

關于此行合作考察,1931年8月出版的《中國雜志》刊載《收藏家史密斯在四川遭遇麻煩》一文時說:“在編寫這篇文章時,史密斯先生已經收集了很多有趣的標本了,但其中有一些在那群人燒掉他營地的時候被摧毀了。他此次收集到的標本有:小熊貓、椰子貍、兩只野貓、金絲猴、喜馬拉雅斑羚、鬣羚、麇鹿、麝香鹿、羚牛和一只雌性成年大熊貓。在我們收到這條消息之前,史密斯探險隊的成員就已經回到了上海。……在去年11月份的時候,史密斯先生從上海出發,前往了揚子江的上游地區,此后就沒有他的消息了,而這則消息也是我們在他離開后收到的第一則消息。”同年11月出版的《中國雜志》又說:“最近,他也去了一趟上海,買了一些新的裝備,同時也把他收集到的標本裝船發往了美國。在10月的早些時候,他又從上海出發,前往揚子江上游地區去了,打算繼續完成他在四川和貴州地區的探險收集工作。”如此看來,郭卓甫、洪克昭與史密斯在分手前,分割了共同采集的標本,史密斯帶著應得的標本返回上海,將標本發往美國,而郭卓甫、洪克昭則帶著應得標本返回中國西部科學院復命。

侯江在中國西部科學院1931年大事記中說:“年初,少義勇隊學生兩名跟隨美芝加哥博物館蘇密士赴雅安、穆坪一帶采集動物標本,蘇氏來川意在捕捉大熊貓。年底,隨蘇氏采集的兩名學生歸來,采得活動物3只,其中黑熊一只,飼養在博物館的動物園內,但大熊貓標本和活體均沒有采集到。”

郭卓甫(?—1994),1929年為北碚峽防局少年義勇隊學生,1930—1936年在中國西部科學院期間,曾為博物館、動物部助理,負責野生動物標本的采集、制作。新中國誕生后他曾任四川中藥研究所研究室主任。1978年,郭卓甫等人將中國的梅花鹿修訂為6個亞種,著有《川康狩獵法》。

英國標本商人弗洛伊德·丹吉爾·史密斯(F.T.Smith),在我國大熊貓產區呆了20年,先后在四川建立多個據點,以獵捕和收購方式獲取大量野生動物標本和活體,販賣到西方國家,在西方有“熊貓王”之稱。1936—1938年,史密斯先后捕捉了12只大熊貓,僅1938年的一次,就將6只活的大熊貓、1只活的金絲猴和一些活的盤羊、青羊、雉雞等運往歐洲。

侯德礎在《愛國實業家盧作孚與中國西部科學院》一文中說:“郭卓甫等與美國人蘇(史)密斯合作到寶興木平土司調查動物,并將捉獲的九環貍(當地人稱‘大紅袍),首次命名為‘貓熊,其后參觀者按中國讀法從右到左則讀成‘熊貓。”而“九環貍”即是小熊貓。

明天在《盧作孚與近代北碚市政建設(1927—1937)》(收錄于《首屆清華青年史學論壇論文集》)中說:“西部科學院還通過出刊物、辦墻報等方式來宣傳科學文化知識,特別是曾多次舉辦各種科普知識的展覽會。如1930年首次展出了由黃警頑贈送的南洋風物和由科學院考察團搜集的彝族風物;1931年在科學院動物院同時展出了由郭卓甫等從馬邊捕捉的包括小熊貓在內的各種珍稀動物等。”

牛天玉是西南大學歷史文化學院2007級碩士研究生,研究方向為民國史。他在其碩士學位論文《民國時期中國西部科學院的自然資源調查及其影響》中這樣表述:“動物組在德人傅得利及施白南等的主持下,成績斐然。截至1936年底,獲得昆蟲標本20000多號、動物標本近4000號。其中,最令人驚喜的是,1930年中國科學社生物研究所四川生物采集團與生物所合作,到云南和西昌地區調查生物資源。1930年到寶興木平土司轄地現馬邊山調查動物資源時,郭卓甫等人捉獲了一只九環貍,命名為‘貓熊。”

根據《中國西部科學院民國二十年度報告書》,綜合侯德礎、明天、牛天玉、侯江等人的記載論述可以看出,1931年,郭卓甫等人與史密斯合作采集到3只活的動物,并于10月返回中國西部科學院時帶回,至少有一只是小熊貓(俗稱“九環貍”“小紅貓熊”),飼養在中國西部科學院博物館動物園內,具體飼養地點在北碚平民公園(今北碚公園)內。

四、1931年飼養展出的小熊貓采集自穆坪

侯德礎在《愛國實業家盧作孚與中國西部科學院》中說:“郭卓甫等與美國人蘇密斯合作到寶興木平土司調查動物,并將捉獲的九環貍(當地人稱‘大紅袍),首次命名為‘貓熊,其后參觀者按中國讀法從右到左則讀成‘熊貓。”

牛天玉在其碩士學位論文《民國時期中國西部科學院的自然資源調查及其影響》中這樣表述:“1930年中國科學社生物研究所四川生物采集團與生物所合作,到云南和西昌地區調查生物資源,1930年到寶興木平土司轄地現馬邊山調查動物資源時,郭卓甫等人捉獲了一只九環貍,命名為‘貓熊。”

明天在《盧作孚與近代北碚市政建設(1927—1937)》(首屆清華青年史學論壇論文集)中說:“1931年在科學院動物院同時展出了由郭卓甫等從馬邊捕捉的包括小熊貓在內的各種珍稀動物等。”

穆坪(有時被簡寫成“木坪”“木平”)土司轄地,即現在的寶興縣。1928年,穆坪“改土歸流”,建寶興縣,穆坪是老的稱謂。寶興縣沒有地名叫馬邊山,倒是涼山州有個縣叫馬邊彝族自治縣,也有小熊貓分布。筆者是地道寶興縣人,請教過不少寶興人,也查閱過地圖等資料,均沒有發現寶興縣有地名或山脈叫馬邊、馬邊山,倒是一般人都把馬邊彝族自治縣簡稱為馬邊縣或馬邊。

中國西部科學院最早飼養的小熊貓的具體采集地點是穆坪(即今天的四川省雅安市寶興縣)或更具體的穆坪馬邊山,還是涼山州馬邊彝族自治縣(簡稱馬邊)?筆者考證認為,侯德礎、牛天玉、明天等人對采集地點表述不同,其源頭與魯迅之弟周建人有關。

《自然界》于1926年1月在上海創刊,是一份綜合性的自然科學雜志,由商務印書館編印發行,著名生物學家周建人主編,16開本,每年出10期,一年一卷,1932年因商務印書館在“一·二八”事變中被毀而被迫停刊。周建人為《自然界》傾注了無數心血,編輯稿件之外,每期雜志基本都有其著譯文章,多時達五六種(篇)。據廖太燕統計,他以喬峰、慨士、克士等筆名在雜志上刊文160余次,其中既有理論的引入或闡釋,數據的總結和分析,也有名物的解釋與考證,新近出版物的介紹和品讀,涉及領域十分廣泛,論述內容極其豐富。

賈祖璋(1901—1988),浙江省嘉興市海寧人,著名科普作家與編輯家,中國科學小品文的開拓者之一。他在1946年于《科學大眾》雜志撰文《熊貓的真面目》,經考證認為,關于大熊貓的中文記載始于1929年至1930年,“關于熊貓最早的中文記載,要算民國十八九年間登載在《自然界》里慨士從威爾遜那本《華西的博物學者》《A naturalist in western China》中譯出的那一篇《西康四川的鳥獸》(此后收入商務百科小叢書《中國西部動物志》,二十三年刊行)。”

根據筆者查證,賈祖璋考證的時間并不準確,1927年2月出版《自然界》(第2卷第2號),其中《中國西部的食肉動物》(慨士摘譯自《A naturalist in western China》)專門介紹小熊貓、大熊貓。介紹大熊貓時說:“白熊(Parti-Colored Bear或Giant Panda):這種特別的動物(Ailuropus melanoleueus)大概是中國最有趣味的走獸了,這種獸最早是戴維特(David)在茅濱(筆者注:原文為Mopin,見《A naturalist in western China》第182頁)1869年發現,在1892年至1994年間倍爾左夫斯基(M.M.Berezovski)又在甘肅四川邊境見到這種獸,但在記載上并不說外國人曾打死這種獸,以上兩家采集所得到的標本,是本地人打來的,近年來已有幾張多少不完全的皮寄到歐洲,但沒有一個外國人曾經見過一個活的實物。中國西藏邊境的本地人是知道的很熟悉,他們稱為‘白熊,中國的書上稱為‘羆。成都偶爾有皮出售,但價值很貴,在那個城里,我曾經見過有些歐洲人有幾張極好的皮用作床毯,但我一張也得不到。”

周建人以李慨士之名編撰了《中國西部動物志》(商務印書館1934年發行),如賈祖璋在《熊貓的真面目》中所言,《中國西部動物志》關于大熊貓的記載與描述多與《中國西部的食肉動物》(《自然界》1927年第2卷第2號)中的記述相同。書中詳細介紹了大熊貓的發現歷史、體態特征、生物學特性等。介紹大熊貓的發現歷史時說:“羆(Parti-Colored Bear或Giam Panda)這種特別的動物(學名Aeluropus melanoleueus)大概是西康最有趣味的走獸了,這種獸最早是大衛(LAbbe David)在馬邊發現的(一八六九年)……”

顯然,周建人在編譯大熊貓的內容時,先是將《A naturalist in western China》中大熊貓的發現地“Mopin”譯為“茅濱”,后來在編輯過程中可能覺得“茅濱”有些拗口,而“茅濱”與“馬邊”發音相近,且“馬邊”順口,故將大熊貓的發現地穆坪(“Mopin”)演繹成了“馬邊”,進而影響后來不熟悉雅安歷史地理和大熊貓發現史的人。他們因此將穆坪與馬邊混為一談,甚至以為馬邊就是穆坪的一座山,而記載為“穆坪馬邊山”。

綜合侯德礎、牛天玉、明天等人的論述,根據《民國時期中國西部科學院檔案開發》關于“1930年12月19日,中國西部科學院派出郭卓甫、洪克昭,與為美國芝加哥博物館采集動物標本的特派員史密斯,合組赴穆坪采集,于次年15日方始到達,就穆坪、魚通、懋功等諸山詳細收集至次年10月13日返院”等原始檔案,以及侯江關于中國西部科學院1931年大事記“采得活動物3只,飼養在博物館的動物園內”等記述,可以判定,中國西部科學院1931年10月就開始飼養小熊貓,采集小熊貓的地點在穆坪,即今日之四川省雅安市寶興縣。此地為大熊貓模式標本產地,小熊貓的數量也較多。

五、1931年,上海兆豐公園飼養展出史密斯寄養的小熊貓

上海市中山公園原稱兆豐花園,原是英國兆豐洋行大班、地產商霍格(H.Fogg)在上海西郊的私家花園。霍格將花園北半部靠近蘇州河的部分賣給了美國圣公會創辦成圣約翰大學,也就是今天毗鄰中山公園的華東政法大學。1914年上海公共租界工部局將花園南半部改建為租界公園,定名為兆豐公園。公園當時占地320畝,大門位于白利南路和愚園路路口;1944年改稱中山公園至今,以紀念孫中山先生。中國西部科學院舊址(在重慶市北碚區文星灣52號,為全國重點文物保護單位)

英國標本商人丹吉爾·史密斯經上海轉運至國外的動物活體,如大熊貓、小熊貓等多寄養在兆豐公園,并作短期展出。1932年5月出版的《中國雜志》雜志(第16卷第5期)刊載了《上海公園與私家花園》,介紹上海兆豐公園的來歷和基本情況,列出動物園中飼養的動物,其中說道:“從史密斯手中借得2只小熊貓,此為去年從四川西部帶來的動物活體,為了讓它們在大部分情況下處于舒適健康狀態,被飼養在足夠抵御寒冷和惡劣天氣的露天籠子中。”1932年12月出版的《中國雜志》雜志(第17卷第6期)刊載主編蘇柯仁編寫的《大熊貓或貓熊?》,其中有一張插圖為兩只小熊貓的黑白照片。照片說明為:“兩只小熊貓或是貓熊(Aelurus fulgens styani小熊貓川西亞種)看起來十分可愛,是由弗洛依德·丹吉爾·史密斯先生從四川西部地區帶到上海的,而且這兩只小熊貓后來被放在兆豐公園的動物園內供游客參觀,一年后才運回了美國。”

如此看來,1931年,兆豐動物園就開始租借史密斯采集的小熊貓進行展出。對史密斯而言,這是一種寄存寄養動物且還能贏利的合作。

《申報》1932年的相關報道,也佐證兆豐動物園飼養展出史密斯寄存的動物,如《申報》1931年8月16日刊載《各公園游人眾多》,在介紹公園的服務項目和綠化情況后說:“新收到史密斯博士送到存放之藍耳雉三十五只、火背雉十三只、金色雉四只、貓頭鷹三、鹿三、山鼠一頭。”《申報》1932年11月18日刊載《工部局各公園近況》時說:“工部局公園主任十月份之報告云:兆豐動物園業已準備將若干鳥類移入冬季處所,又為反芻類動物正在添建棲息之室。前此在園陳列之有角雉、金色及藍耳雉、紅色熊貓,已運赴美國;又有冠之鹿一頭,已運往倫敦。”此文之“紅色熊貓”即“小熊貓”;再加上1932年《中國雜志》雜志的介紹,可以確認在1931年,兆豐動物園已經開始飼養展出史密斯采集的小熊貓。

1928年,民國最高學術研究機構——國立中央研究院成立,1929年開始籌建自然歷史博物館。中央研究院自然歷史博物館在籌劃國內科學技術事業的同時,也逐漸開始理順關系,隨后承擔起原為“古物保管委員會”兼管的防止外國人私自在華采集生物標本之職責。1930年,史密斯代表芝加哥費爾德自然歷史博物館赴川滇黔采集標本,12月3日的《申報》對其進行報道,并派員參加考察。“美人斯密司(即史密斯)組織考察團前往滇黔兩省考察動物標本,呈請外交部發給護照,該團一切組織辦法,經教育部與中央研究院詳細訂定。昨日教育部已咨請外交部照發護照,茲將該團與中央研究院所訂辦法記述如下:(一)路程。川省茂平,位于雅州之北,為中國西部采取標本最重要之區域,同時因采集白熊完全標本以備解剖,羚羊標本數種,以備裝置。須赴東河,以北山中滯留若干時或再至成都西北之瓦寺境內,設前二項標本能采集,迅速即當南至敘州,經云南之北部而入貴州省,約至明年六月回至南京,會同中央研究院將標本審查整理,再行裝箱運美;(二)采集人員斯密司與華助手六人、攝影一人、申報代表一人、標本裝置員二人、練習裝置員一人;(三)由中央研究院派錢天鶴主任(筆者注:1929年—1930年,錢天鶴任中央研究院自然歷史博物館籌備處常務委員、博物館主任)與斯氏交涉結果訂立限制條件如下:(甲)所采標本須一律先行運至本院博物館,后經選聘專家審查后,方得運出國外;(乙)本院派采集員一人或數人參加;(丙)標本經專家審查后須留一全份在中國。”

1931年的《中國雜志》刊載《華西動物學考察隊從上海出發》,文中講述史密斯的探險之旅時說:“弗洛伊德·丹吉爾·史密斯是一位上海地區的名人,他一直以來都在為芝加哥費爾德博物館工作。在11月30日,史密斯先生離開了上海去了四川的重慶地區,從而開展他第一階段的動物學考察活動,此階段的考察時間預計會持續5年時間。他是此次探險活動中唯一一位外國人,而根據國民政府在允許他開展此探險項目時所制訂的條款,他的探險中將會有幾名中國陪同。我們認為史密斯所同意的條款還包括,所有捕獲的動物標本都必須分一半給國民政府,甚至單一的動物物種標本也要分一半給政府。”

侯江、歐陽輝在《重慶自然博物館溯源——中國西部科學院博物館和中國西部博物館》也說:“1930年12月,四川文化考察團翁文灝等到北碚,考察中國西部科學院各部事業;同年,瑞典人郝滿爾、美國芝加哥博物館史密斯博士到院參觀、接洽事務。”

國立中央研究院與中國西部科學院有良好的合作與指導關系,綜合《申報》《中國科學》對史密斯考察之旅的報道,以及前述史密斯與中國西部科學院合作的原始檔案記載和相關論述,史密斯在四川采集標本得到民國政府許可,并可作如下推測:受中央研究院(自然歷史博物館)委派,中國西部科學院派出郭卓甫、洪克昭(即侯江在《中國西部科學院研究》1931年大事記中所指的2名少年義勇隊學生)隨史密斯赴四川西部采集標本,在寶興縣(原名穆坪)采集到小熊貓活體。最有可能的情況是:他們合作采集了2只或更多小熊貓活體,按照“動物物種標本分一半給政府”和“標本經專家審查后須留一全份在中國”之規定與協議,代表民國政府的中國西部科學院分得1只,另外1只或更多,由史密斯帶回上海兆豐公園動物園寄養,其后被送出中國。

六、結論

綜上所述,1931年10月,中國西部科學院動物園開始飼養小熊貓;同年,上海兆豐公園開始飼養、展出史密斯寄養的小熊貓。這比重慶動物園胡洪光在《小熊貓在中國的飼養歷史及現狀》中提到的我國最早于1936年飼養小熊貓要早5年,且在重慶北碚、上海兩地均有飼養。

小熊貓是大熊貓的伴生動物,兩種動物在歷史上相互關聯,同為我國的珍稀動物,均具有重要的科學、經濟與文化價值。大熊貓已經成為中國的形象標志之一,大熊貓文化成為了國家級戰略資源,其歷史與文化備受學界、文化界的關注,但對小熊貓的相關歷史與文化挖掘整理明顯不足。在繁榮發展中國特色社會主義文化的當下,加強對小熊貓的歷史與文化研究,可以豐富大熊貓文化,為生態文化與地方文化提供涵養。

1869年,法國傳教士戴維在穆坪(現四川省雅安市寶興縣)采集到大熊貓、金絲猴、珙桐等珍稀動植物標本,并鑒定為新物種后,在西方立即引起了轟動,激發了西方博物館、科研機構、探險者、旅行者、狩獵狂人、生物學家的興趣。他們不遠萬里到川西這一生物多樣性豐富的地區,采用收購、親自捕獵等方式,近乎瘋狂地獵取和掠奪這些珍貴動物的標本與活體,以獲得功名與巨大經濟利益,滿足其興趣與激情。從19世紀70年代至20世紀40年代初,英、美、法、德、俄等無數的探險家循著戴維的足跡踏訪四川西部,捕捉大熊貓、金絲猴、小熊貓等動物,采集制作動植物標本,收集植物種子,讓中國眾多的動植物走進了西方國家的博物館、動物園、園林田園。

西方人在華的生物學考察收集和對學術資料的侵奪,引起我國學術界的警惕。為了維護國家的主權和本國學術機構的合法權益,民國時期成立的古物保管委員會、中央研究院等,通過與西方考察隊簽訂協議,限制西方國家在華的生物學考察和采集標本活動。

上世紀20年代末,隨著在歐美學成回國留學生的增多,我國約有30所大學設有生物系或有專家講解生物學科;生物學研究機構也不斷涌現,相繼成立中國科學社生物研究所、北平靜生生物調查所、北平研究院動物研究所和植物研究所、中山大學植物研究所、中央研究院自然歷史博物館、中國西部科學院生物研究所等。隨著我國生物學事業的發展,國內生物學界認為,調查研究本土生物是中國生物學家份內的事,不應由外國人“越俎代庖”,西方人在華恣意采集生物的情形不能再繼續,故各生物研究機構與團體均把開展生物資源調查、標本采集作為重要工作,推動對動植物資源的認識、保護、利用。國內機構對大熊貓、小熊貓的資源調查、標本采集,始于這一時期,其成果在我國生物學的發展歷程中占有重要地位,值得進一步挖掘整理,以存史立照,繼而傳承科學精神和愛國主義精神。