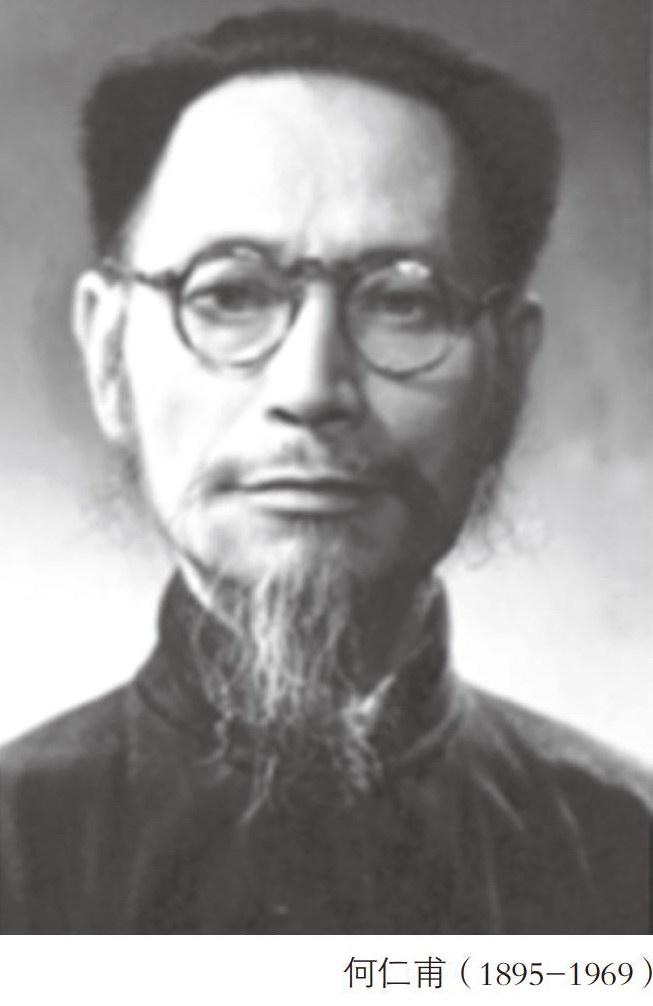

四川何氏骨科開派奠基人何仁甫

馬小彬 汪毅

何仁甫,蒙古族,字同良,號白玉山人,生于1895年7月,卒于1969年4月,四川成都人。其祖姓特呼爾氏(漢姓何氏),祖輩皆以武功、醫術著名,隨清入蜀,定居四川成都滿城軍營的永平胡同(今柿子巷),屬鑲藍旗、三甲。何仁甫系蒙古族世醫特呼爾氏(何氏)骨科第四代傳承人,幼承庭訓,頗得家傳,又集各家之長,在成都地區自成一派,成為何氏骨科在四川的開派奠基人。何仁甫善治關節骨折和疑難骨傷骨病,正骨手法獨到,用藥精巧,療效神速,注重醫德,樂善好施,享譽民間。

何仁甫的長子何天祥、四子何天佐、五子何天祺皆傳其業。此三子繼承父親的醫理、醫技、醫德,著有《中國藝術形體損傷診治學》《何氏骨科學》等,研發新藥,培養傳承人,一源多流,形成傳承何氏骨科的三支“水系”;又創建并執牛耳的具有四川何氏骨科流派特色的骨科醫院——四川天祥骨科醫院、成都軍區八一骨科醫院、海南骨科醫院;以三人名字命名的四川何氏骨科流派系列技藝——“何天祥傳統療傷手法技藝”“何天佐傳統中醫藥正骨療法”“何天祺傳統中醫藥療骨法”均被列入四川省非物質文化遺產代表性項目名錄。“四川何氏骨科流派傳承工作室”成為國家中醫藥管理局批準的我國首批64家中醫學術流派傳承工作室之一。

一、生處逆境,自強不息

何仁甫出生的年代,正是大清王朝江河日下、內外交困的特殊時代。兩次鴉片戰爭、太平天國運動、甲午中日戰爭帶來的國力消耗、戰爭賠款使國家財政入不敷出。這也令本來生活就舉步維艱的旗民雪上加霜,朝廷那點平常尚能維持一家簡單生計的俸祿也不能按時發放。當孫中山先生領導的辛亥革命推翻了清王朝后,作為從龍入關的八旗子孫,何仁甫一家與成千上萬旗民家庭一樣,便從此失去了僅有的一點生活來源。幸運的是何氏一家此時還能靠著祖宗的骨傷科傳統醫術治病救人的微薄收入,來勉強維持一家老小的生活開支。

在這種苦難的背景下,少年聰慧的何仁甫繼承了祖輩自強不息的精神,自幼跟隨父親何興仁學習祖傳醫術和習練武術。何興仁,字二興,蒙古族,姓特呼爾,四川成都人,生于四川成都滿城軍營的永平胡同(今柿子巷),歷清咸豐、同治、光緒三個時代,從小向父親特呼爾·特木力吉學習特呼爾家族的骨傷科治療技藝和武術。他長大后,喜愛讀書,且考取了舉人的功名,曾在清軍成都駐防的西校場擔任軍醫和武術教官,為蒙古族世醫特呼爾氏(何氏)骨科的第三代傳人。

何仁甫在青少年時期,不僅隨父親何興仁學習祖傳技藝,而且研讀《特呼爾正骨術》等家傳醫理醫術的醫書,深刻領會祖傳技藝的理論依據和手法細節。他還閱讀了祖國醫學的許多經典,如南宋宋慈的《洗冤錄》、明代陳實功的《外科正宗》、清代徐大椿批注的《徐批外科正宗》及吳謙著的《醫宗金鑒》等大批著作,又精讀中國古代醫學典籍,這使他在更高的層次上理解、把握了家族蒙古骨科獨特的醫理、心法、技法的特點和優點。

何仁甫還在華西大學協合醫科(今四川大學華西醫學中心)學習過西醫,這使他的眼界大不同于歷代先祖。他在華大醫科學習期間,特別專注于學習人體解剖學和西醫骨科的課程,并與祖傳醫術融會貫通起來,在數十年的治學生涯和醫療實踐中,大膽探索,勇于創新,使數百年的祖傳骨科醫術產生了現代的形態,從而為在我國歷史悠久的骨傷科領域開宗立派奠定了科學的基礎,也為四川何氏骨科在中國骨傷科領域爭得了一席之地。

二、采眾之長,為我所用

青年時代的何仁甫,通過家學掌握了祖傳醫術和武術,再經大學學習,又精通西醫的理論和醫術;但他并不以此為滿足。他還遍訪名師,先后拜滿族骨科名醫喜二爺、開長齋,蒙古族骨科名醫春三爺,擅長治療骨結核、骨髓炎的漢族外科圣手徐壽仙等名醫為師。

喜二爺,本名文福,清末民初成都著名骨傷科的一代宗師。因其骨傷科醫術精湛、醫德高尚,自制的“紅黑二丸”跌打損傷藥丸名揚天下,人們都敬稱他叫“二爺”。他為醫術后繼有人而不遺余力地物色、培養骨傷科人才。

開長齋,清末成都著名武術家和骨傷科專家,喜二爺的得意弟子。他精于骨傷科,療效十分顯著。特別是他得到喜二爺的“紅黑二丸”的獨特秘方后,醫療技術突飛猛進,醫治的病員無數且無后遺癥。

春三爺,本名雷景春,清末成都峨眉派武術泰斗,正紅旗蒙古族人,清末杜門武術家羅老漢的嫡傳弟子,盡得其武術真傳和跌打損傷的醫治秘訣。他的武功為八旗駐防成都二百年來的最高水平。

何仁甫尊師重德,勤學好問,為上列諸師所喜愛,得到他們的悉心教誨,不僅提高了他的醫武技能,并且形成了他的獨特醫療治則和理論。他遍采醫武名家治療骨傷的特長而為我所用,形成了今日四川何氏骨科秉承家學傳統、吸納百家、開拓創新的開放式特色。

三、聲名鵲起,開派成都

領不到俸祿的何仁甫是不幸的,卻也是他的大幸。因為清王朝的土崩瓦解,解開了何仁甫頭上的精神枷鎖。以前清朝廷為了隔絕旗人與外界的聯系,修建滿城,把他們封閉在里面。他們除了為清廷充當兵丁以外,不能從事任何工作,包括做生意、開診所等。

20世紀三四十年代,雖然是“山河不幸,醫家幸”的特殊時期,但卻為何仁甫的醫學事業開啟一道大門,為四川何氏骨科的開派提供了外在的條件。

在這一時期,何仁甫在成都懸壺濟世,獨立行醫,因其療效好、治療時間短、花錢少、沒有后遺癥等特色和優點而聲名鵲起,逐漸在成都社會各界及百姓心中形成“何氏骨科”的概念。由是何仁甫遂獲“蜀中名醫”之譽;而何氏骨科也成長為成都著名中醫骨科流派。

何仁甫作為四川何氏骨科的開派奠基人,于1983年被載入《成都滿蒙族史略》,1992年被收錄進《四川省近現代人名錄》(四川省地方志編纂委員會省志人物志編輯組主編,四川辭書出版社出版);1993年被載入《成都滿蒙族志》(成都市滿蒙人民學習委員會、成都市滿族蒙古族志編纂組編印);2001年被載入《四川省志·人物志》(四川省地方志編纂委員會編纂,四川人民出版社出版)等多部志書和名人錄。

四、發展家學,濟世活人

1949年中華人民共和國成立后,成都市衛生工作者協會成立,邀請何仁甫為首批會員。

在“文化大革命”中,四川何氏骨科家族受到極大沖擊和迫害,何家歷代所傳的家譜和大量的典籍、手稿散失一空。面對困境,何仁甫從沒終止對骨科的研究,也沒有喪失對病人親人般的關懷,更沒改變其傳道何氏骨科、發展中華醫學的初衷。

何仁甫在晚年仍悉心培養傳人,按照“父子相傳,不傳外人”的習俗和何氏家規,將何氏骨科醫術及其平生所學,傳給了自己三個有志繼承何氏祖傳醫術的兒子暨第五代傳人——長子何天祥、四子伺天佐、五子何天祺。

何仁甫終生熱愛蒙醫骨傷科醫學。他在生命快要走到盡頭時,還在校閱《何氏骨科集萃》書稿。他多次叮囑傳人們:“一定要重醫德勤學習,發展家學,保持中醫特色,多為國家培養后學,弘揚祖國醫學、民族醫學于海內外”。

今天,何氏骨科的第五代傳人——何天祥、何天佐、何天祺均為享受國務院特殊津貼的國家級有突出貢獻專家。

何仁甫為醫一生,淡泊名利。他經常教育傳人:“病人痛苦所系,遺留殘疾與否至關重要。孫思邈曾說,人命值千金,無德不可以為醫”。他一生不為金錢所動,不為權貴所動。

1949年中華人民共和國成立前,不少藥商、權貴競相以重金企圖索取何仁甫的祖傳秘方牟利,均被他一一拒絕。民國25年(1936年),國民黨第二十九軍慕名禮聘何仁甫任國術教官兼軍醫顧問。他深感為醫者當以濟世活人為人生要旨,故兩年后即毅然辭去官職,回家行醫和潛心研究、總結何氏骨科。何仁甫在家行醫雖從不掛牌,亦無任何診所標志,但求治病員絡繹不絕。

何仁甫堅持“濟世活人”的志向,一生節衣縮食,自制方藥,普濟大眾。對于經濟困難的病人,他不僅免收藥費,而且慷慨資助。他救濟的病員難以計數。無數病員視他為救命恩人,尊稱他為“布衣郎中”“活菩薩”。

1969年何仁甫病故,安葬于成都市三圣鄉涼風頂。自他逝世后,每逢清明節,一直都有他救治過的病員或病員家人自發地到他的墓前祭祀、懷念。2003年,他的墓隨何氏家族祖塋搬離,被遷至成都市郫縣(今郫都區)安德鎮安龍村全家河壩的“何氏骨科史料館”內。