中國農業起源概述

趙志軍

(1. 中國社會科學院考古研究所,北京 100710;2. 西北大學文化遺產學院,陜西 西安 710069)

農業起源是人類社會發展的轉折點。農業的出現標志著人類開始擁有主動改造自然的能力,從而在有限的空間內獲得充足、穩定、但品種相對單一的食物來源。其結果是定居生活方式出現,人口大幅度增長,人類社會發展加速,為古代文明的形成奠定了物質條件和經濟基礎。然而,農業的出現也造成了生態環境的惡化,水土流失、植被破壞、各種自然災害加劇,以及定居生活帶來的衛生條件惡化,人口密度引發的傳染病泛濫等。農業起源在人類社會發展長河中具有如此重大的意義,因此有關農業起源的研究歷來是國內外學術界關注的熱門課題。

農業是指人類利用植物和動物的生長發育過程獲取生活資源的生產行為(production)。農業起源的本質是人類對其生存環境的改造,其中包括與人類共生,并最終相互依賴的某些植物和動物,即栽培作物和家養動物。

從生物進化論的角度講,農業起源是人與動物、植物之間的協同進化過程(co-evolution)。在這個過程中,人與某些動物、植物之間的相互依賴性逐漸加強,最終這些動物和植物進化成為必須依靠人的幫助,才能進行正常再繁殖的栽培作物和家養動物,而人類社會也相應發展成為必須依靠農作物和家畜為基本生活資料來源的農業社會。

從歷史唯物論的角度講,農業起源是人類社會技術和經濟發展過程。農業是由采集狩獵演變而成的,在這個過程中,采集狩獵在社會經濟生活中的比重日漸衰落,農業生產的比重不斷增強,最終農業生產取代采集狩獵成為社會經濟的主體,人類社會發展進入農業社會階段。

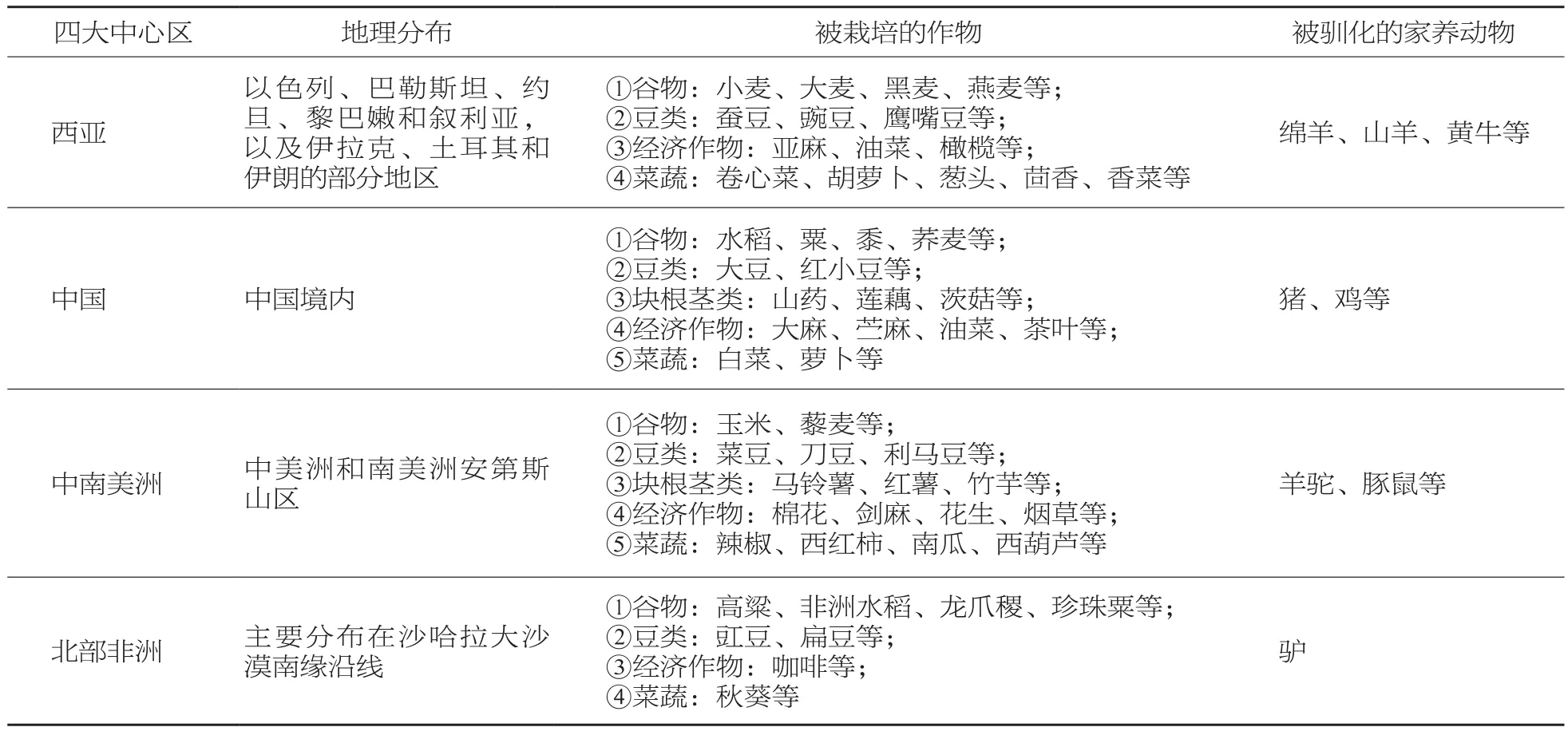

考古發現證實,世界上有4個農業起源中心區,即西亞、中國、中南美洲和北部非洲。現今世界上的重要農作物和家養動物基本上都是在這4個起源中心區被馴化而成的,例如聯合國糧農組織所列的世界五大谷物(水稻、玉米、小麥、大麥和高粱)均源自這四大中心區(表1)。從表1不難看出,這4個農業起源中心區為現今全球農業生產特點奠定了基礎。

表1 四大農業起源中心區

中國農業起源中心區可分為兩條獨立的源流:①以沿黃河流域分布的、以種植粟(Setaria italica)和黍(Panicum miliaceum)兩種小米為代表的北方旱作農業起源;②以長江中下游地區為核心的、以種植稻谷(Oryza sativa)為代表的南方稻作農業起源。最新的考古發現揭示,在中國可能還存在著第3條農業起源源流,即分布在珠江流域地區的、以種植芋(Colocasia esculenta)等塊莖類作物為特點的華南熱帶原始農業起源。

1 中國北方旱作農業起源

1.1 耕作行為和作物馴化的出現

現今世界上主要栽培作物的馴化時間大多是起始于距今一萬年前后,這與更新世末期和全新世初期的全球氣候變化有直接關聯。考古發現揭示,距今一萬年前后的古代人類恰好處在由洞穴走向平原的轉變時期。例如,中國南方地區的石灰巖洞穴分布廣泛、發育良好,考古發現了許多舊石器時代末期至新石器時代初期的洞穴遺址。但在中國北方地區,屬于這個時期的考古遺址屈指可數,而且大多是露天遺址,例如北京門頭溝東胡林遺址[1]、河北徐水南莊頭遺址[2]、山西吉縣柿子灘遺址[3]等。其中,在東胡林遺址通過植物考古浮選方法發現了少量的炭化粟粒。

東胡林遺址位于北京市的西部山區,碳十四年代測定在距今11 000~9 000年之間。從遺址浮選出土的炭化粟粒雖然形態上已經具備了栽培粟的基本特征,但尺寸非常小,很有可能屬于由狗尾草向栽培粟進化過程中的過渡類型。東胡林遺址的面積很小,發現了墓葬、火塘和灰坑等遺跡,但未發現房址。出土的遺物有陶器、石器和骨器,陶器是中國北方地區發現的最早之一。在出土的大量動物骨骼中未發現馴化動物的遺骸。綜合以上考古資料分析,東胡林遺址的古代先民屬于一個小型的采集狩獵群體,其食物主要來源于采集狩獵。但出土的炭化粟粒又說明,東胡林人很可能已經開始耕種小米了,并為耕作行為形成了一種半定居的生活方式。

在農業起源研究中,耕作(cultivation)是一個特定概念,專指人類為了有利于植物的生長而采取的行為,例如平整土地、砍伐燒荒、播撒種子、除草管理等。需要強調的是,人類最初采取的某些耕作行為僅僅是為了提高野生植物的獲取量,而不是有意識地改變植物的生物特性和形態特征,所以那些被耕種的,特別是最初被耕種的栽培作物,其形態特征乃至生物特性仍可能屬于野生植物。

1.2 采集狩獵向農耕生產的轉變

距今8 000年前后是農業起源的關鍵階段。這個時期出現了定居村落,陶器制作逐漸標準化,磨制石器的比例不斷增加,開始了真正意義上的農耕生產和家畜飼養。目前在中國北方發現的、明顯帶有農耕特點的早期考古遺址都屬于這個時期,如河北武安磁山遺址[4],河南新鄭裴李崗遺址[5]和沙窩李遺址[6]、山東濟南月莊遺址[7]、甘肅秦安大地灣遺址[8]、遼寧沈陽新樂遺址[9]、內蒙古自治區敖漢興隆溝遺址[10]等。在這些考古遺址中多多少少都發現了粟和黍兩種小米遺存。

20世紀70年代在磁山遺址考古發掘出土的小米遺存曾引起學術界的廣泛關注[11]。這些小米遺存在出土時已經完全灰化,無法辨識,其種屬的鑒定是根據“灰象法”推斷而成的[12]。最近有學者對磁山遺址小米遺存重新進行了植硅體的鑒定和研究,結果發現,磁山遺址出土的灰化谷物遺存含有粟和黍兩種小米,但以黍為主[13]。

21世紀以來,在考古發掘中廣泛開展了植物考古田野方法——浮選法,為探討農業起源提供了新的植物遺存資料。其中以興隆溝遺址的浮選結果最為系統,出土了豐富的炭化植物遺存,從中發現了黍和粟兩種小米遺存,炭化黍粒的數量較多,炭化粟粒的數量較少[14]。興隆溝出土的炭化黍粒呈長圓形,其形態特征和尺寸大小明顯有別于野生的黍屬植物種子,但與現代黍的谷粒也略有不同(圖1)。根據現代樣品的對比分析推測,粟和黍這兩種小米在其馴化過程中,籽粒的進化趨向應該是逐漸由小變大、由長變圓、由癟扁變豐滿。據此,興隆溝遺址出土的黍應該處在由野生向栽培的馴化過程中。另外,在興隆溝遺址的房址內發現了成批的豬頭骨,經鑒定,除在個別頭骨上能看到可能屬于家豬的特征外,絕大多數仍屬于野豬。有學者判斷興隆溝遺址出土的豬屬于喂養階段,尚未進入到飼養階段[15]。

綜合以上各種因素分析,距今8 000年前后的古代先民已經開始從事種植黍和粟這兩種小米的旱作農業生產,但狩獵采集活動仍然是其生業形態的主導,即以采集狩獵為主,農耕生產和家畜飼養為輔的生業模式。

1.3 以粟和黍為代表的旱作農業經濟社會的建立

距今6 000年前后的仰韶文化時期是中國北方地區的古代文化高速發展的時期,目前在渭水流域、汾河谷地、伊洛河流域等幾大黃河支流地區發現的仰韶文化時期的考古遺址已多達2 000余處[16],經過發掘的也有近百處,其中最為著名的是位于陜西西安市內的半坡遺址。

20世紀50年代發掘的半坡遺址是一處帶有圍壕的大型村落遺址,圍壕外有氏族墓地。出土的石器包括有用以農耕生產的石鋤和石鏟、收割農作物的石刀、加工谷物的石磨盤和石磨棒;發現的動物遺骸被鑒定出有家豬和家犬;在一件陶罐內發現了炭化粟粒[17]。這些考古證據說明,半坡先民從事著農耕生產和家畜飼養,所耕種的農作物有粟,飼養的家畜是豬。

2002年發掘的魚化寨遺址為復原仰韶文化時期農業生產提供了更加充實的資料。魚化寨遺址與半坡遺址非常相似,也位于西安市內,二者相距僅數千米,也是一處帶有圍壕的,仰韶文化時期的村落遺址[18]。伴隨考古發掘,在魚化寨遺址開展了系統的浮選工作,出土各種炭化植物種子12 800余粒,其中以粟和黍兩種小米的出土數量最多,二者合計占出土植物種子總數的61%(圖2)[19]。由于魚化寨遺址出土的植物遺存異常豐富,可以幫助我們對仰韶文化時期的農業生產狀況進行科學的量化統計和分析。

通過對魚化寨遺址出土植物遺存的分析揭示,早在距今7 000年前的仰韶文化早期前段,中國北方地區古代先民就已經開始從事種植小米的旱作農業生產活動。但是,農業生產并沒有取代采集狩獵活動成為仰韶文化早期的經濟主體,通過采集勞動獲得的可食用野生植物,例如菱角、藜科植物種子,仍然是當時的重要食物資源之一。隨著技術和社會的發展,仰韶文化經濟生活中的農耕生產比重逐漸增強,采集活動的作用逐漸降低。到距今6 000年前后的仰韶文化中期,通過采集野生植物獲取食物資源的必要性已經微不足道了,以種植粟和黍兩種小米為代表的旱作農業生產,終于取代采集狩獵活動成為仰韶文化的經濟主體,從此,以仰韶文化為代表的中國北方地區正式進入了以農業生產為主導經濟的社會發展階段。

考古發現顯示,仰韶文化在中期階段,即廟底溝文化時期,表現出了躍進式的大發展勢頭,分布范圍大擴張,文化影響力強勁,聚落分化顯著,彩陶藝術輝煌等。這進一步說明,仰韶文化時期是中國北方旱作農業形成過程中的關鍵階段,在仰韶文化中期建立起的農業經濟社會為隨后的華夏文明起源奠定了基礎。

1.4 小麥的傳入對旱作農業的沖擊

最后需要說明的是,與南方稻作農業不同的是,中國北方旱作農業在形成之后又發生了一次重要的轉變,由西亞傳播進入中國的小麥逐步替代了本土起源的粟和黍兩種小米,成了中國北方旱作農業的主體農作物,由此形成了數千年以來中國農業“南稻北麥”的生產格局[20]。小麥在旱地農作物中是高產作物,傳入中國北方地區后,勢必對本土的產量較低的谷物品種造成沖擊,促使當地農業生產逐步由以種植粟和黍兩種小米為主向以種植小麥為主的方向轉化。根據現有的植物考古資料得知,小麥的傳入和由此造成的中國北方旱作農業生產特點的轉變過程,起始于距今4 000年前后[21]。

2 南方稻作農業起源

2.1 耕作行為和作物馴化的出現

相比較旱作農業起源,稻作農業起源脈絡比較清楚。目前在中國發現的距今一萬年前后的古代稻遺存出土自4處考古遺址:江西萬年仙人洞遺址和吊桶環遺址[22]、湖南道縣玉蟾巖遺址[23]、浙江浦江上山遺址[24]。其中在上山遺址通過浮選出土了少量的炭化稻米,但在出土的一些紅燒土殘塊中發現了大量炭化稻殼,另外在出土的上山文化時期碎陶片的斷面上可以清晰地觀察到陶土中摻和有稻殼(圖3)。考慮到上山文化時期古代先民在制作陶器的過程中有在陶土中摻入稻殼的特殊工藝,以及出于某種目的經常焚燒稻殼的行為,可以推測至遲在距今一萬年前后,稻已經成為人類生活中不可或缺的植物種類。

然而,這一時期的考古遺址出土的動物骨骼都屬于野生動物遺骸,未發現馴化動物。可以確定功能的石器和骨器基本都屬于狩獵工具或器物加工工具,沒有發現明確的農耕工具。由此可見,距今一萬年前后,這一地區仍處在采集狩獵階段,但考慮到當時出現了一定程度的定居生活,以及考古發現的炭化稻米和通過其他途徑發現的炭化稻殼遺存,這一階段的古代先民在采集自然生長的野生稻的同時有可能開始耕種稻,即實施了某些耕作行為。至于被上山先民耕種的究竟是野生稻還是栽培稻,即在形態特征和生物特性上屬于野生稻還是已經進化成為栽培稻,這是值得今后認真分析和研究的另一個學術問題。

2.2 采集狩獵向稻作農業轉變的關鍵時期

與旱作農業起源過程相同,距今8 000年前后也是稻作農業起源的關鍵階段,目前在中國發現的、明顯帶有稻作農耕特點的早期考古遺址也都屬于這個時期,例如湖南澧縣彭頭山遺址和八十垱遺址[25],浙江蕭山跨湖橋遺址[26]和嵊州小黃山遺址[27],河南舞陽賈湖遺址[28]和鄧州八里崗遺址[29]等。這些考古遺址或多、或少地都出土有炭化稻米或帶殼的稻谷以及一定數量的雜草類植物種子。雜草(weed)通過長期的進化演變成為以人工生境為主要生存環境的植物群體,其中田間雜草與人類耕種的農作物相伴而生,因此考古遺址出土的田間雜草可以間接地反映農耕生產情況。

但是,除了水稻和雜草之外,在這些遺址還普遍出土了野生植物遺存。例如在賈湖遺址就發現了菱角(Trapa sp.)、蓮藕(Nelumbo nucifera)、櫟果(Quercus sp.)等采集獲得的可食用野生植物遺存。經過量化分析結果發現,與采集獲得的野生食物資源相比,這些考古遺址出土的水稻遺存并不具備明顯的優勢。另外,動物考古的鑒定和分析也顯示,這一時期的考古遺址出土動物遺存以鹿為代表的野生動物占多數,家養動物如狗和豬的出土數量非常少,說明與種植業相伴的家畜飼養業也是剛剛起步。

因此,距今8 000年前后的古代先民雖然已經在從事稻作農耕生產,并且開始飼養家豬,但是他們的食物來源仍然主要依靠采集漁獵或采集狩獵。換句話說,當時的社會經濟主體是采集狩獵(漁獵),屬于農業生產范疇的水稻種植和家豬飼養僅僅是輔助性的生產活動。

2.3 采集狩獵向稻作農業的轉變是一個漫長的過程

在20世紀稻作農業起源研究中,浙江余姚河姆渡遺址被看作是最為重要的考古發現,這主要是歸功于其特殊的埋藏環境,為考古發掘保存了大量的水稻遺存。2004年在河姆渡遺址附近新發現的田螺山遺址為探討稻作農業起源提供了更多的資料。田螺山遺址與河姆渡遺址直線距離僅7 km。兩處遺址的文化內涵基本一致,都屬于河姆渡文化遺存,碳十四測定年代在距今7 000~6 000年間。田螺山遺址與河姆渡遺址的周邊環境也十分相似,所在區域地勢濕洼,文化堆積長期被水浸泡,有效隔氧,為各種有機質文化遺物提供了良好的保存條件,因此在考古發掘中出土了異常豐富的植物遺存,其中包括水稻遺存(圖4)。

除了水稻遺存之外,在田螺山遺址也發現了大量可食用的野生植物,例如櫟果、菱角、芡實(Euryale ferox)等。其中最值得關注的是櫟果,櫟果俗稱橡子,是殼斗科(Fagaceae)櫟屬(Quercus)各種樹種的果實的統稱。櫟果與稻谷有許多相似之處:例如成熟季節在秋季,易于集中采摘;果仁富含淀粉,經過浸瀝脫澀可以食用;櫟果可以儲藏,田螺山遺址出土的櫟果就是集中發現于幾個儲藏坑內。由此看出,在收獲季節、食用方式、營養成分、儲藏功能等諸多方面,櫟果與稻谷基本相同。對人類而言,這兩類食物不是互補的,而是可替換的,確切地講,如果其中一類能夠得到充分供應,就沒有必要再費力獲取另一類。與稻谷相比較,櫟果加工復雜、不易消化、口感差,因此人類如果通過稻作生產能夠收獲到足夠的稻谷作為糧食,就沒有必要再通過采集獲取并儲藏櫟果作為食物。換句話說,田螺山遺址古代先民之所以要通過采集獲取并儲藏大量櫟果作為食物,主要原因就是當時通過稻作生產獲得的農產品不足以養活聚落居民,在迫不得已的情況下繼續實施采集活動,以便獲取包括櫟果在內的野生的可食用植物。

因此,以河姆渡遺址和田螺山遺址為代表的河姆渡文化時期仍然處在稻作農業的形成過程中。雖然河姆渡文化先民確實從事著稻作農業生產,而且稻谷也應該是當時人們重要的食物資源,但是稻作農業生產并沒有完全取代采集狩獵活動成為社會經濟主體,通過采集獲得的野生植物,例如菱角、芡實,特別是櫟果,仍然是當時不可或缺的食物資源之一。由此看出,稻作農業起源是一個漫長的演變過程,而不是一蹴而就的社會變革。那么,如此漫長的稻作農業起源過程究竟在何時才能完成?根據現有考古發現,良渚文化時期應該已經進入到農業社會階段。

2.4 稻作農業經濟社會最終的建立

良渚文化是分布在環太湖地區的新石器時代晚期文化,年代在距今5 200~4 300年間。近些年來在良渚文化分布的核心區域,即浙江余杭地區發現了一座宏偉的良渚古城[30],城墻分為內外兩重,其中內城的城墻周長6.8 km,墻基寬20~145 m,全部用大卵石鋪墊,墻體用黃土堆積。城內中心是莫角山宮殿基址,為一個規整的長方形高臺,東西長670 m,南北寬450 m,高約10 m[31]。另外,在良渚古城的北部和西北部發現了一個由11條防洪大壩組成的大型水利工程,綿延10余km,大壩用草裹泥包壘砌而成[13]。

根據初步估算,良渚古城及水利工程的修建需要約1 200萬m3的土方量。如果不考慮施工細節,按照一萬人每年勞作200天計算,整個工程需要6年以上的時間。一個距今5 000年前的區域性古代社會群體竟然有如此強大的社會組織能力,能夠常年抽調大量勞動力從事與基本生活資料生產活動無關的建筑勞役,這表明良渚文化時期的稻作農業生產已經發展到相當高的水平,擁有了比較完善的農業生產體系和管理制度,農耕生產的勞動效率提高,水稻的單位面積產量增加,所以僅需要投入一部分社會成員從事稻作農耕生產,就可以為全社會提供充足的糧食。

植物考古的新發現也證實了良渚文化時期稻作農業生產水平的高速發展。例如,屬于良渚文化時期的茅山遺址古稻田,面積已經達到一定規模,稻田經過規劃和修整,擁有整齊的田埂、道路和灌溉系統[32]。再如,在莫角山高臺邊緣發現的一處儲藏糧食的窖穴,從中出土了數量驚人的炭化稻米,經過計量換算,出土炭化稻米在未被炭化之前的總質量約達13 t。

再則,當長江下游地區的新石器時代文化發展到良渚文化時期,考古遺址的數量突然劇增,環太湖區域特別是杭州灣地區的良渚文化遺址分布異常密集[33],這說明,在良渚文化時期,長江下游地區發生了一次人口大幅度增長。在人類發展史中,人口增長速度總是受到基本生活資料增長速度的抑制,但如果在某個歷史發展階段,一個特定區域內的人口突然大幅度增長,一般都與基本生活資料獲取方式的根本性轉變密切相關,即當時的社會經濟終于擺脫了采集狩獵方式,轉而完全依賴于稻作農耕生產方式,因為只有依靠相對發達的稻作農業生產,才能維持在相對狹小區域內聚集的大量人口的生存。

3 結束語

農業起源是一個非常漫長的漸變過程,而不是一蹴而就的社會經濟變革。考古新資料顯示,中國古代農業的形成過程經歷了數千年之久。

在距今一萬年前后,生活在中國北方和南方的古代先民同時開始耕種某些特定植物,北方是粟和黍兩種小米,南方是稻。暫且不論當時這些被耕種的植物在形態特征上和生物特性上是否進化成為栽培作物,耕作行為的出現標志著人類社會發展史中的新篇章——農業經濟社會已經在孕育之中了。

距今8 000年前后是中國古代農業形成的關鍵階段,不論是在北方還是南方,都發現了具有真正意義上的早期農業生產的考古證據:成規模的常年定居村落,具備雛形的農業生產工具,已經顯現馴化特征的家養動物,形態特征基本屬于栽培作物的農作物遺存等。但是,根據出土植物遺存的量化分析結果,再結合其他考古現象綜合分析,在這個階段,北方和南方的生業形態都表現為以采集狩獵(或采集漁獵)為主、以農耕生產為輔的特點。這一時期的中國古代農業尚處在形成過程的早期階段。

距今6 000年前后,北方旱作農業率先完成了由采集狩獵經濟向農耕經濟的轉變過程。遲至距今5 000年前后,長江中下游地區才相繼完成了向稻作農業的轉變。中國古代農業形成過程的發展速度,北方快于南方,原因應該是多方面的,其中環境因素最值得關注。溫暖濕潤、水澤遍布的長江中下游地區自然資源豐富,為人類生存提供了相對穩定的食物來源,因此在稻作農業出現之后的很長一段時期內,當地古代先民仍然是以采集漁獵作為獲取食物的輔助手段甚至主要方式。然而,普遍干涼的氣候條件使得中國北方地區的自然資源相對貧乏,季節性食物短缺現象嚴重,因此無法應對農業出現之后必然發生的人口膨脹,致使北方地區古代先民被迫放棄所熟悉的采集狩獵方式,及早地轉向依賴農耕生產維系生活來源。

中國古代農業起源完成之后,南方地區稻作農業的生產技術和生產規模雖然在不斷發展,但以稻谷為主體農作物的生產特點至今都沒有改變。然而,北方地區旱作農業在發展過程中卻發生了一次重大的轉變,在距今4 000年前后,起源于西亞的小麥傳入到了中國,憑借其優良的高產的品質,外來的小麥對本土的粟和黍兩種小米產生了沖擊,并逐步取代小米成為北方旱作農業的主體農作物。從此奠定了數千年來“南稻北麥”的中國農業生產格局,一直延續至今。

中國不僅是世界農業起源中心區之一,而且在農業經濟社會形成之后仍然持續不斷地發展和完善。中國古代先民根據各地區的自然環境特點和農業生產條件,創造和發展出了科學環保、因地適宜、豐富多彩的區域性農業文化傳統,這些農業文化傳統不僅為當地農民的基本生活資料提供了保障,而且還起到了維持區域生態功能、保護當地自然景觀、豐富精神文化多樣性等作用,成為中國乃至全球的重要農業文化遺產。