新中國成立初期的衛生保健

2019-02-16 14:51:32

文史博覽·文史 2019年12期

關鍵詞:農村

新中國成立初期,“缺醫少藥”是當時醫療衛生事業的真實寫照。面對嚴峻的醫療衛生形勢,新生的政權迅速建立起了一套以城市基層衛生防疫組織、農村合作醫療、中西醫結合、赤腳醫生制度等為特色的中國式醫療保障體系,并取得了巨大成功,堪稱新中國第一次“衛生保健革命”。

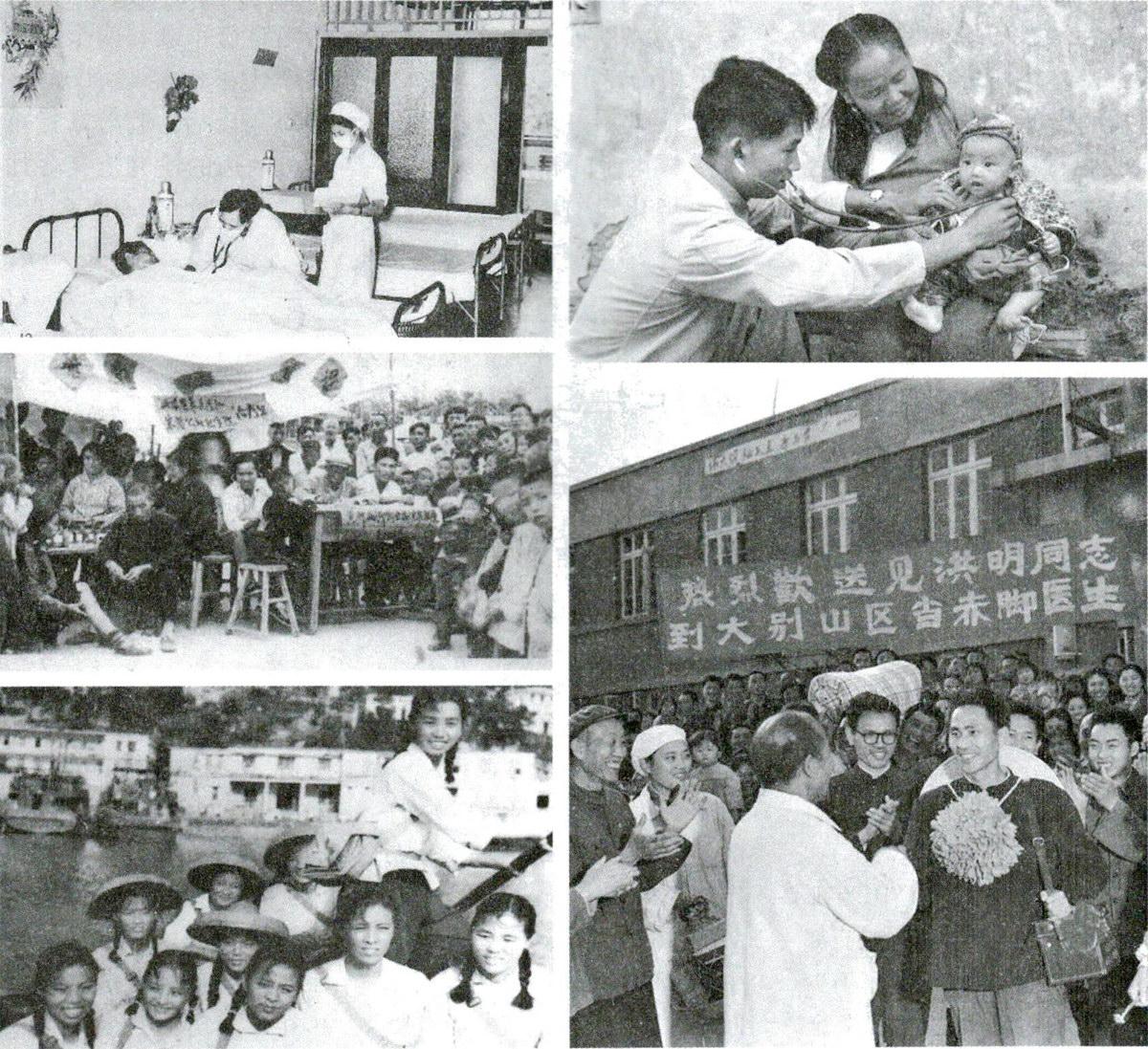

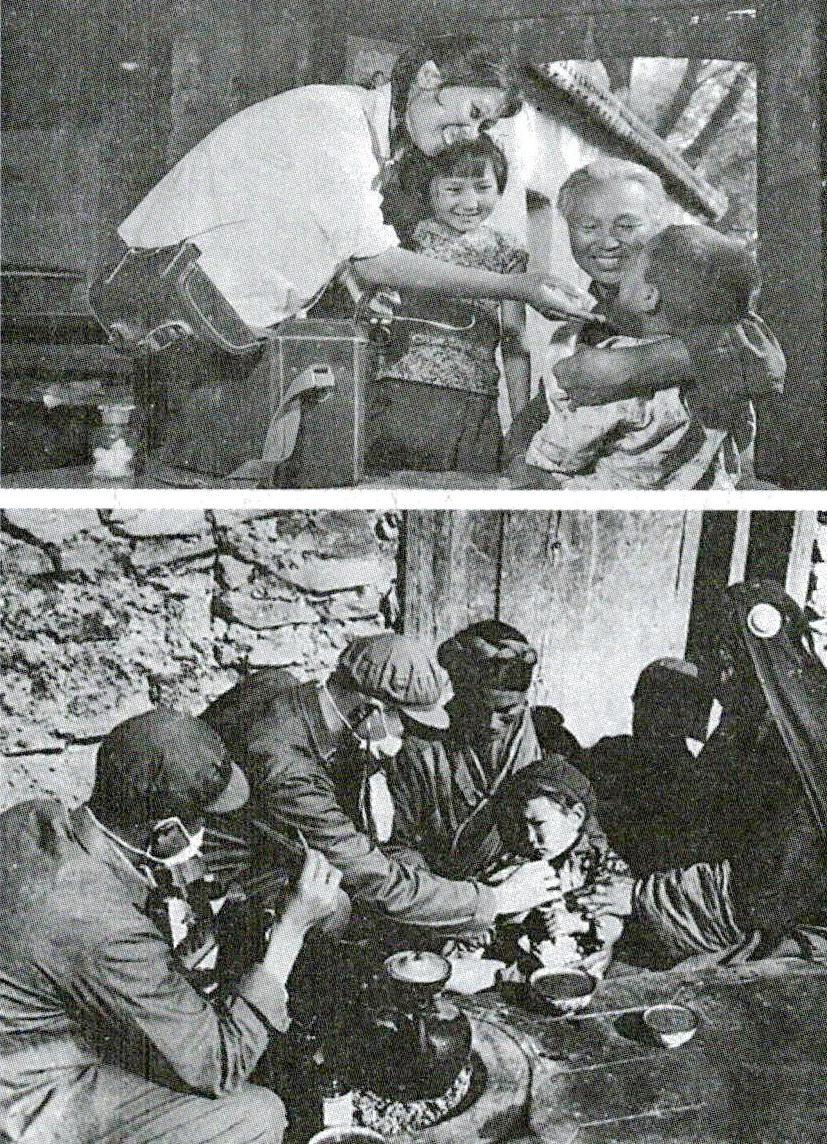

①20世紀60年代,河南溫縣城關公社張王莊二大隊,由下鄉知識青年成長起來的赤腳醫生送醫上門,熱心地為貧下中農防治疾病

②西藏和平解放后,政府派醫療隊入藏。圖為部隊醫療人員到藏胞家里看病

③20世紀50年代,新疆,醫務人員為婦女進行健康體檢

④20世紀60年代初,山西長治市人民醫院,醫生正在為病人做手術

⑤1960年,廣州市大新公社衛生院,醫生和護士在病房

⑥1965年10月,豫北醫學專科學校醫院農村醫療隊在河北延津縣朱砦公社為群眾治病

⑦1965年,為響應“把醫療衛生工作的重點放到農村去”的號召,廣東萬山守備部隊衛生隊從萬山漁業大隊民兵營里挑出9女2男培訓,組成了民兵營衛生班。1968年,在此基礎上成立“十婦妹班”。當時萬山大隊共有10條船,萬山“十姐妹”剛好每人跟一條船,成為海上的“赤腳醫生”

⑧20世紀60年代,福建,當地保健院組織醫師下鄉巡回醫療

⑨1969年,畢業于上海醫大的舞陽工區鋼鐵公司職工醫院醫生洪明不拿工資,到大別山區當赤腳醫生

(責任編輯:葉筱)

猜你喜歡

今日農業(2022年1期)2022-11-16 21:20:05

今日農業(2021年21期)2022-01-12 06:32:04

音樂教育與創作(2020年12期)2020-12-25 06:49:44

音樂教育與創作(2020年9期)2020-02-21 20:13:37

活力(2019年21期)2019-04-01 12:17:48

民族音樂(2018年6期)2019-01-21 09:30:04

中國公路(2017年16期)2017-10-14 01:04:28

湖南農業(2017年1期)2017-03-20 14:04:48

草原歌聲(2016年2期)2016-04-23 06:26:27

新教育時代電子雜志(學生版)(2015年31期)2015-12-20 08:29:14