“川主”李冰祭祀與“湖廣填四川”

一、全國性大移民狂潮

四川人是哪個省的人?如果冷不丁被人問及這個問題,你一定會覺得問話者腦子不正常。但確實有一種定論說“沒有十代以上的四川人”,證據之一就是清代的成都竹枝詞有曰“大姨嫁陜二姨蘇,大嫂江西二嫂湖。戚友初逢問原籍,現無十世老成都。”一家中的女人,或嫁與陜西人,或嫁與江蘇人,而娶來的媳婦或是江西人,或是湖廣人,家庭成員來自五湖四海,最重要的是當時已沒有超過十代的成都土著了。其實,該竹枝詞更多地還是突出近代成都與外部的交往密切,用今天的話來說,就是開放程度高!確實,清代中后期的四川、尤其是中心城市的成都,走出去、迎進來的人口變動頻繁,形成“五方雜處”。

許多家譜記載自己家族是于明初“洪武大移民”入川的,而民間口傳最多的則是清初“湖廣填四川”移民運動,緣由是“張獻忠剿四川,雞犬不留”,所以需要征集移民來填充荒蕪的四川大地。

本文只說清初的“湖廣填四川”問題。明末清初的改朝換代戰爭,造成社會破壞的慘烈程度,無需多言。需要注意的是,傳說中去填補荒蕪四川的湖廣地區,似乎日子更為艱難。《明清檔案》編號為138631—4的《湖廣、四川總督祖澤遠題報楚省荒殘情形》很明確地報告說到他眼中的湖北地區情況:“入境以來,親見荒村野火,寥落堪悲,鵠棲鳩形,死亡待踵,民窮財盡,可為痛哭”,“以武昌一郡言之,省會素稱饒富,天府雄藩,今則兵火余生,徒存瓦礫”。也就是說,湖北省會的武昌,完全是一片廢墟!順治九年(1652年)七月,祖澤遠被任命為湖廣四川總督。順治十年(1653年)六月,上諭其專督湖廣。在這位總督眼中,似乎湖廣地區的荒蕪遠比巴蜀嚴重。清乾隆時期嚴如煌的《三省山內風土雜談》專門說道,清代初年涌入湖北西部的外來移民情況是:“北則取道西安、鳳翔,東則取道商州、鄖陽,西南則取道重慶、夔府、宜昌,扶老攜幼,千百成群,到處絡繹不絕。”這是說陜西、四川有大量流民涌入鄂西地區,結果就使當地“雜有吳、越、川、廣之風采”[1]。也就是說,湖北西部的民俗風習,有了較明顯的四川元素。清代初年的湖廣、尤其是“麻城縣孝感鄉”所在的湖北省,被大量外來移民填充的記錄甚多,清代道光年間武漢民諺就有:“茶庵直通石橋口,后市前街屋似鱗。此地從來無土著,九分商賈一分民”,并特別注明“一分民亦別處之落籍者”。民國時期的《漢口叢談》中收錄徐遠志的《漢口竹枝詞》所云:“石鎮街道土鎮坡,八碼頭臨一帶河。瓦屋竹樓千萬戶,本鄉人少異鄉多”。康熙八年(1669年),因為治理四川合州(治今合川縣)大有成效的清初著名“廉臣”于成龍,被提升為黃州同知。麻城縣所在的黃州府社會慘狀,我們可以從他的《百字令》中看到:“楚天知靄,忽風狂云暗,霎時雨濺入篷窗,噴碎玉,濕透竹,穹珠滴,龜怒龍吟,雷轟電掣,永夜無休息。挑燈倚枕,危墻只恐吹揭……”這位“黃州市副市長”的官衙條件如此困窘,其下屬的麻城縣也絕對好不了多少。至少,《清史稿》就明確記載有“順治七年丙子,免蘄、麻城等七州縣五、六兩年荒賦”,以及順治十年、十一年、十二年、十三年、十六年、十七年等連續幾次免除麻城縣等因荒蕪、遭災的賦稅。如此窮困之地,如何有富裕的實力去救濟四川的荒蕪,真的很值得懷疑。

《四川大足榮氏古譜》中記載的“遷居四川”榮氏先祖

此外,中國大地明清換代的戰亂,各地都留下了許多“外來移民填充”的傳說和史料,并被今人歸納為“十大著名的移民出發地和集散點”。被中國人廣為傳說的是“山西大槐樹”,移民流向據說是山東、河南、河北、北京、安徽、江蘇、陜西、甘肅、寧夏、內蒙古等地,幾乎整個北中國都是其移民的后裔;“江西鄱陽瓦屑壩”,是當今湖北、湖南、安徽一帶眾多姓氏所公認的始遷祖籍,“江西填湖廣”似乎亦是一個不容置疑的定論;“江蘇蘇州閶門”,是揚州、江都、泰州、淮安、泗陽、高郵、寶應、鹽城、阜寧、東海以至于連云港等地民眾的祖籍地。此外,還有“廣東南雄珠璣巷”“河南固始”“福建三明寧化石壁”“河南滑縣白馬城”“山東兗州棗林莊”“河北灤平小興州”等“移民來源圣地”。清代后期開始,中國北方還出現了“闖關東”移民大潮。如順治八年(1651年)圣諭:“民人愿出關墾地者”山海關造冊報部,“分地居住”。[2]順治十年(1653年)頒布了《遼東招民開墾例》,鼓勵關內民眾到東北墾荒種地,還有相應的工作激勵政策如“招民開墾至百名者,文授知縣武授守備”。

這里要解答的問題是,既然經歷了元明、明清換代的慘厲戰事,巴蜀大地兩次完全荒蕪,在明初“洪武大移民填川”、清初“湖廣填四川”大潮的蕩滌下,已經形成“沒有十代以上的四川人”局面,那么,巴蜀文化的傳統自然就消散殆盡。自然地,移民來源地“湖廣麻城縣孝感鄉”所尊奉的“土主信仰”,如何會成為巴蜀四川民眾的基本信仰?

二、“川主”李冰祭祀

湖北學者周啟志(村學究)在《關于福主信仰與移川孝感鄉民冒籍問題》中說:

由于生活的自然環境所決定,許多地區和種族都有自己特定的“邑福神”,如東南沿海祭祀的“媽祖”(天妃)、江西的“禹王”、山西以“關帝爺”作為膜拜對象、巴蜀大地的“川主”膜拜等。黃、麻地區民間祭祀的是“福主”……由于黃麻之民對張七相公的崇舉篤信,福主便成為鄂東地區共同信仰的區域性神祇……依“神不歆非類,民不祀非族”的古制,只有麻城土著和認同并皈依這方熱土的新移民,才會奉祀福主張七相公,并以“不忘麻本”來作為自己籍貫身份的標識。[3]

據此,“填川”的麻城縣孝感鄉移民后裔,即今天絕大多數四川人,應該崇奉的就是“福主”(帝主)。“福主”(帝主)最早見于文字的,是明代天順五年(1461年)所刊《大明一統志·黃州府·祠廟》,其云:“張相公廟,在麻城縣治東,宋時縣人張行七,毀沿江諸廟系獄,適有火災,釋行七捍之,立止,至城西北五腦山,人馬俱化,邑人為建廟。”稍后的弘治年《黃州府志·祠廟》、嘉靖年的《湖廣圖經志書·黃州府·祠廟》、萬歷年《湖廣總志·壇廟·張七相公祠》等記載大致類似。明代有關方志及碑刻,均稱“福主”為本地人,清代康熙版《麻城縣志·城社志·祠廟》亦沿襲此說。但從乾隆以后湖北所修志書,則更多指張七為四川璧山縣人。如乾隆六十年(1795年)《麻城縣志·列傳十一·仙釋》云:

土主神產蜀璧山縣,世稱張七相公。宋封紫微侯,明封助國順天王。其先人官大理評事,母楊夫人崇敬三寶,喜施濟,以故誕神。神三月能言,七歲通詩文,尤好元理,少有神人謂曰:此子有夙緣,應以童身證道顯法于楚。年十七,歷游至麻城,見民間多血食淫祠,盡毀之,止存東岳廟。主祠者訴于官,禁獄三年,值邑中火災,神自揣厄滿當出示,神通使人白邑令曰:我能禳,但取良馬、朱棒聽用。登馬,棒指火滅,而神從煙飚中升騰以上,后人以望仙名之,立祠五腦山。歲旱潦祈之必應,人民疾厄祀之必痊,湖山險阻呼之必安,嗣續艱危禱之必吉,無感不通。楚郢陳應善梓傳以傳。

根據乾隆六十年《麻城縣志·輿圖考二·寺觀》、光緒《麻城縣志·建置·寺觀》、光緒八年《麻城縣志·大事記四·雜記》、民國《麻城縣志前編·建置·寺觀》等書記載,在麻城,帝主廟廣布縣境,其中,建于五腦山的帝主宮、縣西門外相公橋之右的土主廟被確定為官方祀典機構,其他廟宇則由民間集資維持香火。康熙版《麻城縣志·藝文志》所收錄的明代麻城人梅國禎《募修五腦山墻垣序》,把民眾的土主崇拜原因說得很透徹:“土主,邑福神……民有水火、疾病、盜賊之警,輒呼神求福,神輒隨所呼應之。或邑人寓他郡邑,及他郡邑人有水火、盜賊、疾病之警,亦輒呼求福,神亦輒應,由是天下之人皆知邑有土主神最靈也。”光緒版《麻城縣志》也說:“(帝主)歲苦旱潦,祀之必應,民有疾厄,祀之必痊,湖山險阻,呼之必安……遠近朝謁者無虛日。”對共同保護神的信仰,使群體成員之間產生了一種基于共同血緣關系上的親和力,以及對所屬群體的自豪感、歸屬感和認同感,從而造成群體內部的凝聚力。這一信仰觀念及行為的周期性鞏固、強化,又使凝聚力不斷得以維系、加強, 從而有利于群體的完整與和諧統一。重要的是“邑人寓他郡邑”,即“填川”之后還念念不忘自己是“湖廣麻城縣孝感鄉后裔”的今天絕大多數四川人,為何丟失了自己的“邑福神”?

現在回到本文中心話題,四川人千百年來奉行的“土主崇拜”,對象是“川主”李冰。

世人已經公認,雖然成都平原有著優裕的自然條件,良好的人居環境,即“上古之書”《山海經·海內經》所描繪的:“西南黑水之間,有都廣之野,后稷葬焉。爰有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷,百谷自生,冬夏播琴。鸞鳥自歌,鳳鳥自舞,靈壽實華,草木所聚。爰有百獸,相群爰處。此草也,冬夏不死。”但“天府之國”的真正形成,還是李冰治水尤其是其主持的都江堰水利工程的完成。這就是《史記·河渠書》所明確指出的:“蜀守冰,鑿離碓,辟沫水之害。穿兩江成都之中。此渠皆可行舟,有余則用灌溉,百姓饗其利。至于所過,往往引其水,益用溉田疇之渠,以萬億計,然莫足數也。”換句話說,成都平原的“天府”優勢的形成,“水旱從人,不知饑饉”等美好生活的獲得,李冰功莫大焉。正因為如此,從東漢開始,李冰就被巴蜀民眾奉敬為自己的保護神(如為之雕塑石像),從而形成巴蜀文化獨特的“川主崇拜”信仰以及相應的祭祀儀式,并且代代沿襲,直至1949年。唐代入蜀的杜甫對巴蜀民眾的川主崇拜感受甚深:“君不見秦時蜀太守,刻石立作五犀牛……蜀人矜夸一千載”。宋代主政四川的范成大,在《吳船錄》說過祭祀李冰儀式的宏大盛況:“李太守疏江驅龍,有大功于西蜀。祠祭甚盛,歲刲羊五萬,民買一羊將以祭而偶產羔者,亦不敢留,并驅以享。廟前屠戶數十家,永康郡計至專仰羊稅,甚矣其殺也!”

清代前期四川的移民遷入與分布(1776年)

有四川人聚居的地方,就必然有川主廟 (亦稱為川主宮、川王宮、二郎廟、清源宮、萬天宮、惠民宮等) ,除了四川(包括重慶)大地外,因各種原因寓居外地的川人,亦把自己的川主崇拜帶往各地,因而川主宮(廟)分布于湖北、貴州、云南、甘肅等省市。其中包括 8處全國重點文物保護單位的川主宮,即都江堰市的二王廟和伏龍觀、大邑縣新場鎮的川王宮、貴州省銅仁的川主宮和思南縣的川主宮以及黃平縣的舊州萬天宮、云南省會澤縣的川主廟、陜西省安康縣瓦房店的川主館,另有如湖北省沙市的川主宮等11處省級文物保護單位。

但我們需要注意的是,明清之后,即所謂四川人已經被剿滅殆盡、“湖廣填四川”移民大潮之后,巴蜀人還有無“川主崇拜”的風俗留存?

清代彭維銘《創建新川主廟記》曰:“四川諸州邑鄉里,無在不有川主神廟。稽神之姓氏,即今灌縣都江堰口奉敕封建二王廟神也。前廟所祀秦蜀守李公冰之子二郎君,后廟所祀乃李公也……且禹導岷江,抑洪水,功溥天下,為天下主。李公父子辟沫水,開渠堰,利賴蜀川,宜為蜀川主。故《通志》二十八卷《祠廟部》載川主祠、二郎廟,皆李公父子事。且曰各州縣多有之,允為確證。”[4]清乾隆九年(1744年)的四川江津知縣彭維銘,根據濃郁的民間“川主崇拜”習俗而主持新建川主廟。清嘉慶六年(1801年)、十四年(1809年)、二十五年(1820年)先后三度出任四川樂山縣牛華溪鹽官的顧玉棟,在《重修牛華溪川主廟記》中也說道:“場舊有川主廟,創于雍正初年,重修于乾隆三十六年。僅有正殿三楹,規模狹隘,非所以妥神而佑民。昨丁卯歲(1807年),咨于眾士商,僉謀所以新之”,“商咸奮興,襄助庀材鳩工,閱三載而落成,計費萬緡有奇”。這是因為“至神姓氏功績及顯佑之靈,載諸傳記,習諸傳聞,此毋庸贅”。而具體的祭祀方式,可以從清代云南《思南府志》看:“俗以六月二十四日、七月二十二日為川主生辰。至日,有慶神之舉。居民盛裝神像,鼓行于市,謂之迎社火……尋以召諸鄉黨會食廟中,盡一日而罷。”據清嘉慶版《四川通志》《古今圖書集成》等史籍所載,成都府城西南有川主廟,祀李冰,清雍正五年敕賜封祭。城東有二郎廟,祀李冰父子,雍正五年敕賜封祭。城西南有明洪武年建造的三公廟,祀李冰、文翁、張詠。在金堂縣,每年六月二十四日為川主會,祭祀李冰。除二王廟、伏龍觀之外,都江堰城東能源鄉西正街始建于清順治年間的川主廟,專祀李冰父子。總之,整個四川大地在經歷了元末明初、明末清初兩次改朝換代的大戰亂后,仍然彌漫著濃郁的“川主崇拜”民俗風習;祭祀川主李冰的活動,從未中斷過。因此,我們對傳說中的四川大地荒無人煙、四川人都是“湖廣填四川移民”的后裔等,可以再思考。

祭祀保護神即祭祀大地,祈福、保平安、保收成。《太平御覽》引《禮記外傳》稱“國以民為本,民以食為天,故建國君民,先命立社,地廣谷多,不可遍祭,故于國城之內,立壇祀之”。一個地區,有自己的祭祀對象,亦是被悠久歷史積淀所決定的,絕不會祭祀別人的保護神,這就是“不可遍祭”。巴蜀文化的遺產中,川主信仰是一個極重要的文化遺存。它是一種以治水文化為核心內容,以祖先崇拜為主要形式,以政府官員和廣大民眾為主體,流行于四川地區并擴及整個大西南地區,甚至涉及江南、福建若干巴蜀移民聚居地的一種文化現象。歷時千百年的川主信仰,在四川社會、文化的發展中起過重要的作用。李冰治水的功績被人們贊揚,受到民間香火的祭祀,這既是民眾對一個造福大眾的歷史人物的紀念,亦是族群凝聚自我認同的一個符號標志。李冰從一個真實的歷史人物逐漸演化為神靈的過程,實際上亦是一個地域文化在某個方面逐漸拓展和完型的過程。《華陽國志·蜀志》所展示的李冰形象就是這樣的:

周滅后,秦孝文王以李冰為蜀守。冰能知天文地理,謂汶山為天彭門。乃至湔氐縣,見兩山對如闕,因號天彭闕。仿佛若見神,遂從水上立祀三所,祭用三牲,珪璧沉。漢興,數使使者祭之。冰乃壅江作堋,穿郫江、檢江,別支流雙過郡下,以行舟船。岷山多梓、柏、大竹,頹隨水流,坐致材木,功省用饒。又溉灌三郡,開稻田。于是蜀沃野千里,號為陸海,旱則引水浸潤,雨則杜塞水門。故記曰:水旱從人,不知饑饉,時無荒年,天下謂之天府也。外作石犀五頭,以厭水精;穿石犀溪于江南,命曰犀牛里。后轉置犀牛二頭;一在府市市橋門,今所謂石牛門是也;一在淵中。乃自湔堰上分穿羊摩江,灌江西。于玉女房下郵作三石人,立三水中,與江神要:水竭不至足,盛不沒肩。時青衣有沫水出蒙山下,伏行地中,會江南安,觸山脅溷崖,水脈漂疾,破害舟船,歷代患之。冰發卒鑿平溷崖,通正水道。或曰:冰鑿崖時,水神怒,冰乃操刀入水中與神斗,迄今蒙福。

三、川主信仰與天府文化?

自司馬遷《史記》記錄李冰治水功績,到東漢建寧元年(公元168年)雕刻李冰石像(都江堰1974年出土,石像胸前有銘文“故蜀郡李府君諱冰”),再到東晉蜀籍史學家常璩的《華陽國志》對李冰以神話式描述,以及都江堰“崇德廟”(后改名“二王廟”)專門祭祀李冰父子的制度形成,巴蜀文化的“川主信仰”逐漸定型。即如唐人范傳正《廣英惠王父子碑銘》所稱:“自秦徂漢,祀以千計。維王父子,蜀境是庇。江源自蜀,王鑿其阻。蜀溉余波,厥施乃溥。”[5]李冰祭祀活動場所川主宮(廟),性質為道教宮觀。唐宋時期,朝廷即于蜀中大修川主廟,并由官府主持祀禮,以供奉李冰父子,開始形成制度。如宋太祖乾德三年平蜀之際,即下詔“增飾導江縣李冰廟,歲一祭祀”。元祐二年封李冰為“應感公”,崇寧二年加封“昭惠靈顯王”,大觀二年封“靈應公”,崇德三年二月封“英惠王”,政和八年八月改封“昭惠靈顯真人”。到南宋紹興二十七年九月又加封為“廣佑英惠王”,乾道四年五月加封“昭應靈公”。范成大《離堆行》中有“刲羊五萬大作社,春秋伐鼓蒼煙根”句,記錄祭祀盛況。可知兩宋之際,李冰屢加敕封,逐漸成為神話人物。

宋代著名文化人,多有對李冰祭祀的注意。由此可見,巴蜀天府文化有關“川主李冰”崇拜以及相應的祭祀活動,已經成為全國矚目的重要文化現象。如曾鞏的《隆平集》卷八所說“蜀人歲為社會,以祀灌口”、晏殊的《馬忠肅公亮墓志銘》所稱的“灌口叢廟,一方歲祠,嘯聚人,并將戎械,跨逾境邑,僭亂儀章。申令革絕,用懲非法”等。石介說:“蜀人生西偏,不得天地中正之氣,多信鬼巫妖誕之說。有灌口祠,其俗事之甚謹,春秋常祀,供設之盛,所用萬計,則皆取編戶人也。”[6]曾敏行《獨醒雜志》卷五說:“永康軍崇德廟,乃祠李冰父子也……有功于蜀,人至今德之。祠祭甚盛,每歲用羊四萬余。凡買羊以祭,偶產羊羔者亦不敢留。永康籍羊稅以充郡計。江鄉人今亦祠之,號曰灌口二郎。”范成大主政四川時,曾“謁崇德廟”瞻仰李冰父子并記述說:“離堆者,李太守鑿崖中斷,分江水一派入永康以至彭、蜀,支流自郫以至成都。懷古對崖有道觀曰伏龍,相傳李太守鎖孽龍于離堆下,觀有孫太古畫李氏父子像”,“新作廟前門樓,甚壯,下臨大江,名曰都江。”

這里還是要強調清代以來人們仍然可以看到的“川主崇拜”現象。清代著名學者張澍(1776—1847),甘肅武威縣人,出任過四川屏山知縣,代理過四川的興文、大足、銅梁、南溪等知縣,清代著名學者張之洞《書目答問》將其列入經學家、史學家和金石學家。其《蜀典》說“今蜀人皆呼李冰為川主,額其廟曰川主廟。”清同治版《酉陽直隸州總志》說:“然封號已極崇隆而奉祠著第曰川主,蓋川主者,蜀人土語之尊稱。”清代陳祥裔《蜀都碎事》卷一載:

上古禹治洪水,西南經界未盡。迨秦昭王時,秦蜀刺史李冰行至湔山,見水為民患,乃作三石人以鎮江水,五石牛以壓海眼,十石犀以壓海怪,遣子二郎治其事。因地勢而利導之,先鑿離堆山,以避沫水之害,三十六江以次而沛其流。由是西南數十州縣,高者可種,低著可耕,蜀中沃野千里,號為陸海。一日巡視水道,至廣漢郡,游石亭江而上,故有馬沼河之名。至后城山,遇羽衣徐謂李公曰:公之德澤,入于民也深矣。上帝有命來迎。遂升天而去。今祠嶺之西,即后城治,上應畢宿。又有禮斗峰、升仙臺之名,要非浪傳也。事聞當寧,敕封昭應公。至漢時,加封大安王,以其大安蜀民故也。元至順元年,更封圣德寬裕英惠王,其子二郎神,封為英烈昭惠靈顯仁佑王。而平武縣玉虛觀,有宋御制封二郎神碑,今見存可考。世以為姓張,為天帝之甥,則流俗傳訛也。

“川主”本指主持修建都江堰的蜀郡守李冰,后衍化為李冰次子灌口二郎。“二郎”之稱,始見于北宋。蜀州新津人張商英為山西當陽玉泉山撰《元祐初建關三郎廟記》(康熙刻本《關圣靈廟紀略》,末署“大宋元祐元年丙寅良月既望”,即公元1086年),已將之奉為神:“李冰治水患,廟食于蜀之離堆,而其子二郎以靈化顯。”嘉祐八年八月,宋仁宗“詔永康軍廣濟王廟郎君神,特封‘惠靈侯,差官祭告。神即李冰次子,川人號‘護國靈應王,開寶七年命為王號,至是軍民上言,神嘗贊助其父除水患,故有是命。政和八年八月改封‘昭惠顯靈真人。”[7]由于朝廷的推崇與民間信仰的相互滲透,灌口二郎又分化出多神,如趙昱、楊戩。明代著名戲劇家湯顯祖的《宜黃縣戲神清源師廟記》說:“奇哉清源師,演古先神圣八能千唱之節,而為此道。初以爨弄參鶻,后稍為末泥三姑旦等傳奇,長者折至半百,短者折才四耳。予問清源,西川灌口神也,為人美好,以游戲而得道,流次教于人間,迄無祀者。子弟開呵時一醪之,唱啰哩而已。予每為恨。諸生誦法孔子,所在有祠;佛老氏弟子各有其詞。清源師號為得道,弟子盈天下,不減二氏,而無祠者,豈非非樂之徒,以其道為戲相詬病耶。”[8]

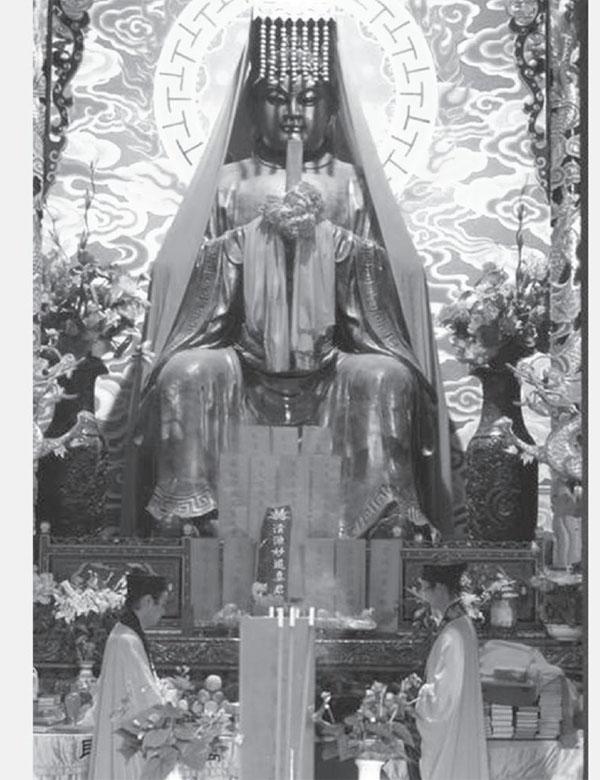

灌口二郎廟供奉清源妙道真君即二郎神︵在四川都江堰市

明人曹學佺《蜀中名勝記》卷六引宋代趙抃《古今集記》載:“李冰使其子二郎,作三石人以鎮湔江、五石犀以厭水怪,鑿離堆山以避沫水之害,穿三十六江,灌溉川西南十數州縣稻田。自禹治水之后,冰能因其舊跡而疏廣之。”宋代大儒朱熹也說:“蜀中灌口二郎廟,當初是李冰因開離堆有功,立廟。今來現許多靈怪,乃是他第二兒子出來。初間封為王,后來徽宗好道,謂他是甚么真君,遂改封為真君。向張魏公用兵禱于其廟,夜夢神語云:我向來封為王,有血食之奉,故威福用得行。今號為真君,雖尊,凡祭我以素食,無血食之養,故無威福之靈。今須復我封為王,當有威靈。魏公遂乞復其封。不知魏公是有此夢,還復一時用兵,托為此說。今逐年人戶賽祭,殺數萬來頭羊,廟前積骨如山,州府亦得此一項稅錢。利路又有梓潼神,極靈。今二個神似乎割據了兩川。”[9]在此之前,晚唐五代的四川,前后蜀皇帝祭祀灌口之神的儀禮頻繁,俱喜作灌口二郎之像。如咸康二年八月,前蜀皇帝王衍北巡,旌旗戈甲,百里不絕。“衍戎裝披金甲,珠帽錦袖,執弓挾矢。百姓望之,謂如灌口神。”[10]后蜀后主孟昶的廣政十五年六月朔舉辦宴會,教坊俳優作《灌口神隊》二龍戰斗之像。“須臾,天地昏暗,大雨雹。明日,灌口奏岷江大漲,鎖塞龍處鐵柱頻撼。其夕,大水漂城,壞延秋門深丈余,溺數千家。權司天監及太廟令宰相范仁恕禱請寺觀,又遣使往灌州,下詔罪己。”

兩宋對李冰父子屢加敕封,其廟祀已經超越巴蜀大盆地,漸次成為國家之神,作為神話傳說中除水患的大英雄,給演繹成為二郎神,由國家祭祀推廣到全國,影響力甚大。孟元老《東京夢華錄》卷八記載開封紀念二郎神生日盛況:六月二十四日,為川西灌口二郎生日,慶典在神保觀(二郎廟)舉辦,“二十三日御前獻送后苑作與書藝局等處制造戲玩,如球杖、彈弓、弋射之具,鞍轡、銜勒、樊籠之類,悉皆精巧。作樂迎引至廟,于殿前露臺上設樂棚,教坊鈞容直作樂,更互雜劇舞旋。太官局供食,連夜二十四盞,各有節次。至二十四日,夜五更爭燒頭爐香,有在廟止宿,夜半起以爭先者。天曉,諸司及諸行百姓獻送甚多。其社火呈于露臺之上,所獻之物,動以萬數。自早呈拽百戲,如上竿、趯弄、跳索、相撲、鼓板、小唱、斗雞、說諢話、雜扮、商謎、合笙、喬筋骨、喬相樸、浪子雜劇、叫果子、學像生、倬刀、裝鬼、砑鼓、牌棒、道術之類,色色有之。至暮呈拽不盡。殿前兩幡竿,高數十丈,左則京城所,右則修內司,搭材分占,上竿呈藝解。或竿尖立橫木列于其上,裝神鬼,吐煙火,甚危險駭人。至夕而罷。”灌口二郎神在汴京受到崇奉,原因如《靈惠侯進封靈惠應感公制》曰:“近年京中人民,春夏間多疫疾,于靈惠侯請水,往往痊安,奉圣旨云云。爾父守蜀,建二江之利,功施于后世。爾亦以神顯于西土,父子廟食,相傳至今。比歲京師賴以為福,民罹札瘥,請禱輒應。夫有及人之功者,必饗爵秩之報。幽顯雖異,朕何間焉?建爾上公,申錫嘉號。式從民志,以侈神休。宜特封靈惠應感公。”[11]政和七年,宋徽宗命有司于京師建“神保觀”,“都人素畏事之,自春及夏,傾城男女,負土助役,名曰獻土。”[12]

明人黃仲昭《八閩通志》卷六十載:福建福寧州的朝天坊,有“土主七圣廟”,供奉二郎神趙昱。這是南宋開慶元年(1259年),有知縣李姓者,自蜀郡奉其香火至邑,邑人為其立祠。后傳入江蘇、福建的趙二郎,御敵抗倭,除疫禳災,隨禱輒應,儼然成為一方之保護神。清人顧祿《清嘉錄》卷六云:“六月二十四日為二郎神生日,患瘍者拜祈于蔚門內之廟,祀之必以白雄雞。蔡云吳歈云:巧制螢燈賽練囊,摩睺羅市見昏黃。兒童消得炎天毒,葑水灣頭謝二郎。”楊二郎為神人,“出入如風如雨,在虛中。下視人如螻蟻,命衰者則自禍耳。”[13]清代《邛崍縣志》卷三記“蜀中古廟多藍面神像……頭上額中有縱目”。其為羌氐族的牧神兼獵神,射獵必須攜帶弓矢與獵犬,故唐末五代的灌口神是披甲胄持弓矢的。明朝小說中二郎神駕鷹牽犬的造型,或由此嬗變。清乾隆時四川邛州知府楊潮觀對流傳在川西一帶的二郎神傳說十分熟悉,著有《灌口二郎初顯圣》雜劇流傳于世。

此外,“川主”亦是大禹,今天四川仍奉之為川主神。《史記·夏本紀》載:“天下皆宗禹之明度數聲樂,為山川神主。”在今岷江上游汶川、北川古大禹部族活動地區,每年農歷正月初四,要舉行大規模的川主神的祭祀會,農歷六月初六大禹的生日要祭祀大禹。六月二十四日的川主會更是該地區規模最大的廟會。南宋陸游在《登灌口廟東大樓觀岷山雪山》中說:“千年雪嶺闌邊出,萬里云濤坐上浮。禹跡茫茫始江漢,疏鑿功當九州半。”這可以代表國人、尤其是四川人的崇拜情結。

作為巴蜀文化一個重要表現的“川主崇拜”,在精神層面,有關于李冰“入水戰江神”“石犀厭水怪”“化牛戮蛟”等眾多神話流布世間,積淀成為中國神話極其重要的組成部分;在物質層面,以巴蜀大盆地為中心,歷代建造了大量的“川主宮”(廟)和李冰塑像,使巴蜀民眾有了供奉“川主”保護神的現實條件。隨著一些川人走出夔門,“川主崇拜”在中國一些省區亦產生較大影響,如有一整套完善“祭祀川主”的儀式,包括官方主祭與民間祭祀兩種。這種祭祀的盛況甚至拉動了一個產業。宋代文獻有許多記載稱,在都江堰的“二王廟”前,專門宰殺羊為祭祀準備犧牲的行業十分興盛:“廟前屠戶數十家,永康郡計至專仰羊稅”云云。直至清代末期乃至于民國時期,巴蜀大地的“川主”李冰祭祀活動從未中斷,這亦是巴蜀“天府文化”綿延不絕惠澤千古的體現。僅此,“四川人都是湖廣填川移民的后代”之說,可以休矣。概而言之,人是文化的產物,亦是文化的載體。有四川人存在,巴蜀天府文化的“川主李冰”崇拜,亦會永遠存在。

注釋:

[1]清宣統版《湖北通志·輿地志·風俗·夏口》,湖北教育出版社2002年版。

[2]劉錦藻:《清朝文獻通考》卷一, 浙江古籍出版社1988年版,第4858頁。

[3]周啟志:《關于福主信仰與移川孝感鄉民冒籍問題》,《成都大學學報》(社科版) 2009年4期;另參見鄧經武:《六百年迷霧何時清:“湖廣填四川”揭秘》,四川大學出版社2010年版。

[4]龍顯昭等:《巴蜀道教碑文集成》,四川大學出版社,1997年版。

[5]參見《全唐文》六百一十四。

[6]石介:《記永康軍老人說》,《徂徠石先生文集》卷九。

[7]徐松等:《宋會要輯稿·禮二○·郎君神祠》,中華書局1957年影印本,第141頁。

[8]徐朔方箋校《湯顯祖集》,上海古籍出版社1982年版,第1128頁。

[9]朱熹:《朱子語類》卷三。

[10]張唐英:《蜀梼杌》。

[11]《宋大詔令集》卷一百三十七。

[12]洪邁:《夷堅丙志》卷九。

[13]參見《太平廣記》卷三百四十。

作者:成都市文史研究館館員,成都大學教授