略談春節文化的 精神內涵

李鑒蹤

綿竹老年畫:《三猴燙豬》

“春節”的稱呼雖然才出現100年,但開年的這個佳節卻已延續了幾千年。這個節日,乃是西漢時期閬中人落下閎創制《太初歷》后才正式確認在正月初一;不過,據典籍記載,在更早的時候便有了過年的習俗。

春節是一個立體性的、連續性的的大年節,一般認為它從臘月初八開始,直至正月十五才結束。其內容,包含祭神、敬祖、守歲、祈年、賀春、拜年、爆竹、聯歡等活動和習俗。從刀耕火種的遠古時期到今天瞬息萬變的信息時代,過年這個節日被一代代中國人傳承著,鏈條從來沒有斷過。

在這個綿延不斷的鏈條中,過年的內容和方式不斷發生著變化,但過年的諸多精神內涵卻一直傳承至今。這樣的精神內涵非常豐富,筆者在此將其簡單歸納為:一顆感恩之心,一種團圓之樂,一個希望之夢。通過祭神祭祖,感恩天地護佑、祖先保佑,讓我們在“衣食住行用”上得到了收獲;通過親人團圓,讓我們盡享天倫之樂,盡情釋放在“仁義禮孝和”層面的心理需求;通過賀春慶典,讓我們于歡樂中憧憬“福祿壽喜財”方面的人生理想和追求。

一、感恩之心

從很大程度上講,春節就是一場感恩的儀式。為何這么講?讓我們先從春節的起源說起。

關于春節的起源,通常認為始于殷商時期歲尾年頭的祭神祭祖活動,而這種祭祀活動又發端于原始社會合祭眾神的“臘祭”。段寶林先生說:“春節是中國最大的一個節日,已有四五千年的歷史,一般認為其源為上古的蠟祭”[1]。《中國民間信仰風俗辭典》解釋:“臘即歲終祭眾神之名,因而春節乃是由一年農事畢后為報答神的恩賜而來”[2]。

為了過好春節,古人在臘月就開始忙著祭神祭祖了。臘祭祭祀的神靈很多,包括傳說中創造了人類的創世始祖女媧、教會了人們漁獵方法的人文始祖伏羲,還包括想象中的天神、地神、風神、雨神、山神、水神等等。祭祀的目的,主要是向神靈們表達感激之情,感謝他們賜予陽光雨露,感謝他們教會我們謀生的本領,讓我們得到了溫暖,收獲了糧食,捕獵到了魚和野獸。

到后來,春節祭祀的對象,主要是與人們現實生活聯系更加緊密的灶神、門神、財神和家族祖先。到了近現代,雖然神靈信仰逐漸淡化,但年俗中祭神祭祖的傳統在各地仍或多或少保留了下來。比如臘月二十三,是祭灶神(俗稱灶王爺)的日子。傳說灶神是玉帝派到人間的特使,這一天要回到天上報告這一家一年來的善惡。祭拜的目的,首先是感恩他一年來駐守灶臺,使一家人有飯吃;然后,希望他“上天言好事,回宮降吉祥”。

如今,隨著廚房結構的不斷變化發展,灶王爺的畫像已難見蹤影。不過,門神卻從古至今一直沒被冷落。即便今天,許多人家在春節前都要在大門上張貼門神年畫。門神作為守衛門戶的神靈,驅邪逐鬼,守家衛宅,保一家人平安,我們在過年時當然要向其表達感恩之心。

春節期間最受歡迎的還是財神,這很好理解,畢竟有了財可以做很多事。許多地方的習俗認為:吃團圓飯時放鞭炮,主要就是為了迎接財神。在有的地方,團圓飯一年比一年吃得早,邊吃邊放鞭炮,稱作“搶路頭”。大家相信:早放鞭炮就能把路頭財神早點接到家,使這一年里財運旺盛。除夕前后,還有人走街串巷,挨家挨戶的“送財神”,每到一家都說上幾句如“財神到家,越過越發!”“金銀財寶滾進來啦!”之類的吉利話。主人家為表達對財神的歡迎,一般都會拿賞錢給來人。

北方不少地方在正月初二祭財神,這一天無論是商貿店鋪,還是普通家庭,都要舉行祭財神的活動。老北京的大商號,這一天均大辦祭祀活動,祭品要用“五大供”,即整豬、整羊、整雞、整鴨和紅色活鯉魚。

南方許多地方在正月初五祭財神。上海、江蘇等地,正月初五零時零分,各家同時打開大門和窗戶,放爆竹、點煙花,向財神表示歡迎。無論南北東西,大家對財神都滿懷著感恩之心和期盼之情,感謝財神在過去一年里的賜予,祈盼財神爺在新的一年里能帶來更多的金銀財寶。

春節期間祭祖,在許多地方是與祭神同時進行的,但也有單獨祭祀的。祭拜之前,先是接引。迎接祖靈的時間,各地并不統一。在安徽桐城,臘月二十四便要祭祀祖宗,并接引祖宗回家過年。絕大多數地方,祭祖的時間是在除夕夜,有的在年夜飯前就先請祖先,有的在子時到來前開始舉行儀式,有的在午夜零點準時接引。

雖然各地祭祖的時間和儀式有別,但目的和意義卻是大體一致的:慎終追遠,禮敬祖先,感恩祖先的恩典和保佑,感恩祖先開創的良好家風、族風和開拓進取精神;呼喚祖先回家過年,同時祈求祖先繼續保佑子孫后代繁榮昌盛、諸事順意,來年人畜兩旺、四季平安!

春節是中國人的感恩節!從古至今,春節習俗始終包裹著一顆感恩的心。

二、團圓之樂

家的觀念是中國人最濃厚的傳統觀念,這種觀念在春節習俗中表現得最為明顯。

文化大家馮驥才先生說:“每每望著春運期間人滿為患的機場、車站和排成長龍的購票隊伍,我都會為年文化在中國人身上這種刻骨銘心而感動。春運的人潮所洋溢的不正是年文化的精神核心——合家團聚嗎?還有哪一種文化能夠一年一度調動起如此動情的千軍萬馬?能夠凸顯故鄉和家庭如此強大的親和力?”“世界上哪個國家有這種一年一度上億人風風火火趕著回家過年的景象?”[3]

大年三十夜,是真正意義上屬于中國人的歲尾與年頭。“一年不趕,就趕三十晚”。除夕,凝聚了中國人一年的親情惦念,積淀了一年的離合悲歡。無論是在外打拼的游子,還是在家中留守期盼的父母,聚在一起吃上一頓年夜飯,一家人舉杯同慶,歡聲笑語,團團圓圓,這是每個人一年到頭最期待的事。此時人們既是在品味滿桌的佳釀珍饌,更是在享受團聚的和美與重逢的歡樂。

貼春聯(選自孟燕主編《蜀中風俗圖詠》,四川人民出版社2018年版)

年夜飯各種各樣的食物,往往都富含美好的寓意。在南方,不少地方有兩樣菜必不可少:一是象征“年年有余”的整魚,二是象征“團團圓圓”的丸子(南方人俗稱圓子)。還有一些地方又必須有火鍋和魚:火鍋熱氣騰騰,象征來年紅紅火火。其他如菜頭(蘿卜),喻示有個好“彩頭”;龍蝦、爆魚等煎炸食物,預祝家運興旺如“烈火烹油”。北方習俗,則是家人圍坐一起包餃子和吃餃子。餃子的做法,最重要的是和面,“和”與“合”諧音,“餃”與“交”諧音,“合”與“交”都有相聚之意,所以“餃子”象征著親人團聚、家人團圓。北京傳統習俗,年夜飯中還必須有“荸薺”,諧音“必齊”,就是說家人一定要齊整才是一個團圓年。

豐子愷作品:《慶歲豐》

在許多地方,除夕夜就直接叫“團圓夜”,可見團圓確實是春節文化的主要精神內涵。一年一度的“團圓飯”,是以家庭為單位進行的民俗文化活動,充分表現出家庭成員間的互敬互愛與天倫之樂。對于中國人來說,除夕團年不僅僅是一場歡樂的聚會,更是一場精神的儀式——通過同吃年夜飯,能夠強化家族成員間的認同感和凝聚力。

年夜飯后圍爐守歲,是春節的重要習俗。守歲的目的,原是強固身體,延年益壽。為了防止瞌睡,許多地方還形成了一種禁忌,說如果不好好守歲,第二年身體會不好。實際上,守歲的主要目的還是感恩父母,向老人表達孝心。許多人一年中少有時間陪老人聊天,除夕夜守歲,不正是一個陪伴老人和家人的好機會嗎?

如果說除夕夜的主題是家人團圓,那么春節期間走親訪友、互相拜年,則是在更大范圍內和親戚朋友們的團圓。

春節是中國人的團圓節!從頭至尾,始終洋溢著親人團聚的祥和氣氛。

三、希望之夢

春節到了,意味著春天到了,萬象復蘇,草木更新。新一輪的播種季即將開始,新一輪的收割季也豐收在望。在春節這個除舊迎新、送冬迎春的大好日子里,人們很自然地滿懷喜悅之情以隆重慶祝。

“紅杏枝頭春意鬧”,宋代詞人宋祁的這一名句,將中國人心目中春天的意境和迎春的歡樂充分表達出來。說春節是中國人普天同慶的狂歡節,一點不過。整個節日期間,除了家人團聚、親友拜年之外,還有一系列讓人興奮、充滿激情、充滿歡娛的習俗與活動。

春節賀春狂歡的習俗很多,如貼春聯、掛年畫、掛燈籠、貼窗花、貼福字、放鞭炮、逛廟會、賞燈會、猜燈謎、吃元宵、走百病、看戲、鬧夜等等;還有舞龍燈、劃旱船、踩高蹺、耍獅子、扭秧歌等,不勝枚舉。整個節日期間,花燈滿城,游人滿街,彩龍飛舞,熱鬧非凡;鞭炮聲、叫賣聲、奏樂聲、鑼鼓聲此起彼伏,一浪接著一浪。人們一掃平時的緊張、忙碌、疲憊和嚴肅,精神煥發,笑逐顏開。許多人除了四處觀看各種表演及活動外,還會親身參與到社火、秧歌、戲曲、舞龍的表演中,表現出真我、真性情的一面。一直要鬧到正月十五元宵節過后,春節才算結束了。

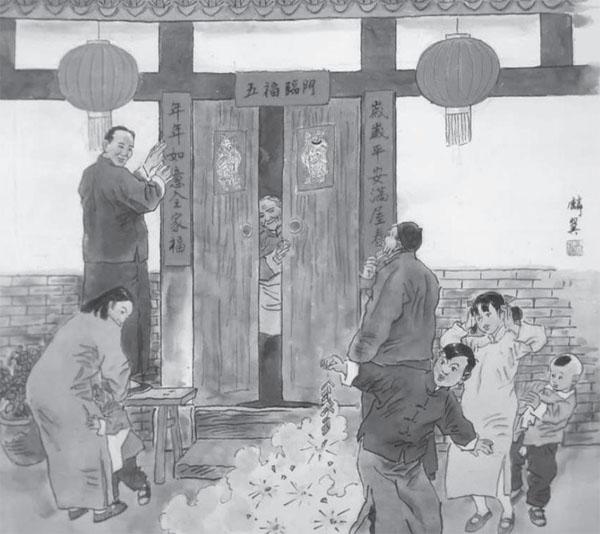

拜年(選自民國上海石印版《繪圖注解千家詩》)

這里還須指出的是,舊時人們還利用一年之始的春節,與大自然親近,與天地萬物和諧。西漢東方朔《占書》說:“歲后八日,一日雞,二日犬,三日豕,四日羊,五日牛,六日馬,七日人,八日谷。”[4]大人們由此向孩子傳授愛護動物、愛惜谷物的知識。如正月初八谷日這天,一些地方教育孩子要珍惜糧食,有的要求小孩做一頓飯給家人吃。這天還要祭拜谷物的牌位,祈禱谷神保佑家里今年能實現豐收的夢想。另有一些地方,谷日這天有“放生”的習俗,就是把家里養的一些魚、鳥拿到外面,放歸野外。初八放生,不僅體現了古人尊重自然萬物、和諧相處的品德,也表達了新春之始,企盼世間萬物盡皆繁榮的美好愿望。

一年之計在于春!春節的歡樂和熱鬧,既是人們對自己一年成就的慶祝,也是辛勤勞作一年后的徹底放松,更飽含著人們對新一年的希望、憧憬和夢想。而對我們許多人來說,新年夢想不外乎就是平安順遂、吉祥如意、福祿壽喜財五福臨門。

春節是中國人的狂歡節!自始至終,在歡樂中編織著來年的美景。

四、放飛夢想

總之,春節文化的主要精神內涵是感恩,是團圓,是和諧,亦是展示自我,放飛夢想。

俗話說:“滴水之恩,當涌泉相報”。感恩之心,是形成中華民族道德意識非常重要的基礎。對天地神靈和祖先的感恩,是形成我們義務觀和天職觀的重要精神來源。只有牢記自己的責任與擔當,交出人生滿意的答卷,我們才無愧于天地的恩賜和祖先的護佑。

回家過年,家人團圓,本質上是對父母的養育之恩和家人的陪伴之恩的感謝,是對家庭和家族的精神認同。這是形成我們人倫道德與人際關系的基礎情感。春節期間互相拜年,本質上是對親友和社會各方面幫扶之恩的感謝。這是維系社會關系、促進社會和諧的重要因素。

至于春節期間一系列賀春祈年的狂歡活動,不僅是展示自我,展示人們的真性情,更重要的是播種希望、編織夢想。夢想,是對未來的期望和憧憬,是形成人生規劃和理想追求的重要前提。過去常說:人是要有一點精神的;其實,更應該有屬于自己的夢想。沒有夢想,人就沒有追求,沒有前行的動力,又何談有精神!我們現在都在談中國夢,那就是實現中華民族的偉大復興。中國夢歸根到底是人民的夢,需要由全體中國人民來共同實現。只有當每個人都把自己的夢想融入到國家和民族的偉大夢想之中,中國夢才能順利實現。春節,正是每一個中國人放飛個人夢想的時候。

注釋:

[1]段寶林:《中國古代的狂歡節——春節、蠟祭與儺》,《中國文化研究》1996年第2期。

[2]王景林、徐刕主編《中國民間信仰風俗辭典》,中國文聯出版社1992年12月版。

[3]《馮驥才談春節:春運是一種文化現象》,引自馮驥才工作室公眾號,2010年1月。

[4]清·永瑢等:《四庫全書總目》卷一百一十《東方朔占書三卷》,中華書局1965年6月影印本。

作者:四川省民間文藝家協會副主席