一輩子只干一件事:不忘初心 科技報國

陳歡歡 任芳言

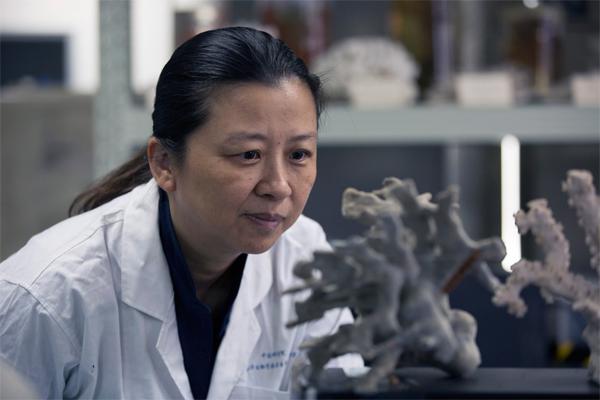

黃暉正在鑒定珊瑚

克隆猴、阿爾茨海默癥新藥、單染色體真核細胞、馬約拉納任意子、北斗組網衛星……2018年,作為科技國家隊的中國科學院又涌現出一大批重大成果。在這些科技創新的背后,是一群“干驚天動地事,做隱姓埋名人”的科學先鋒。

1月21日,2018中國科學院年度人物及團隊在京發布,這也是中國科學院首次設立這一殊榮。最終,6位個人、兩個團隊獲得這一榮譽。從沙漠到戈壁,從山區到深海……他們的足跡遍布祖國的大江南北,在科研一線堅守著科技報國的信念,為科技進步和國家富強作出自己的貢獻。

將創新推到國際競爭的最前沿

繼陳景潤的研究之后,中國最好的數學工作是什么?近日,國際數學界對這一問題給出了回答。

2018中國科學院年度創新人物、數學與系統科學研究院研究員田野,第一次對貝赫和斯維訥通—戴爾(BSD)猜想這個“千禧問題”給出了接近最終答案的線索,被國際同行評價為“中國繼陳景潤之后最好的工作”“將會是鼓勵很多中國青年數學家的典范”。

對于這樣的評價,田野認為,自己能走到今天,得益于對數學發自內心的興趣和長期辛勤的積累。

在數學與系統科學研究院,田野的辦公室很好找,因為即便到了深夜,他的辦公室也總是亮著燈,辦公室的墻壁上有兩塊大黑板,上面密密麻麻寫滿了數學驗算公式。他的導師、著名數學家張壽武回憶,田野經常會在半夜睡夢中突然有了思路,然后馬上撥通電話和他討論。

從美國哥倫比亞大學博士畢業后,田野拒絕了國外優越的工作邀請,毅然回到偶像陳景潤工作過的地方—中科院數學與系統科學研究院。在他看來,中科院倡導的,不是追求文章,而是攀登科學高峰,對人類、對社會作出貢獻。

在這樣的環境里,田野如魚得水,文章雖然不多,卻每一篇都是解決問題的“大”文章。2017年至今,他在頂級期刊上發表論文4篇,并獲得了世界華人數學家聯盟年會(ICCM)首屆最佳論文獎。

同田野一樣,經常被人稱為“天才”的還有另外一位2018中國科學院年度創新人物、計算技術研究所研究員陳云霽。

他14歲進入中國科學技術大學少年班,24歲獲得博士學位,25歲成為8核龍芯3號主架構師,29歲入選首批國家萬人計劃“青年拔尖人才”,32歲又入選《麻省理工科技評論》發布的全球“35歲以下科技創新35人”榜單。

他還是國際首個深度學習處理器—寒武紀芯片的研發者之一。寒武紀的智能處理能效“秒殺”傳統芯片,廣泛應用于華為、曙光、聯想等公司的產品中。其所在團隊孵化出了中國的人工智能獨角獸企業—芯片方案供應商寒武紀。

陳云霽認為,科學研究沒有捷徑可走,得下苦功夫。

早在2008年,陳云霽和弟弟陳天石就已經萌生出研發智能芯片的想法。但在當時,人工智能領域尚未爆發,甚至略為冷門。同現在的熱鬧相比,當時的陳云霽是孤獨的,他獨自在賽道上奔跑,在辦公室沒日沒夜地熬,完成了第一個處理器架構原型的邏輯設計。一張折疊床成了他的“碼農標配”。如今的陳云霽坐熱了“冷板凳”,被《科學》雜志稱為國際上該方向公認的引領者和先驅。

“不同的時代需要不同的創新,在這個中華民族強起來的時代,我們需要做一些國際引領性的工作,持續推動人類發展和國家進步。”陳云霽說。

把論文寫在祖國廣袤的大地上

人們對風沙的態度往往是避之不及,但2018中國科學院年度先鋒人物、沙坡頭沙漠研究試驗站站長李新榮卻滿中國跑,往風沙里鉆。騰格里沙漠、毛烏素沙漠、科爾沁沙地、河西荒漠綠洲過渡區……只要有沙漠的地方,他都走過。

1997年博士后出站,李新榮放棄了在北京做科研的機會,回到了以草方格治沙聞名于世的沙坡頭。一塊塊纖弱的草方格成功地阻止了桀驁不馴的騰格里沙漠的入侵,也讓李新榮抵御了外界優厚生活待遇和舒適工作條件,扎根沙坡頭20多年。

但他并沒有止步于草方格,而是帶領團隊開始了新的挑戰。用草方格治沙,可能需要10年的時間才能將沙漠變成荒漠草原,而李新榮團隊研發的人工培養結皮技術,直接噴到沙子上1年就能達到同樣效果。“這樣可以為國家節省很多錢,不能年年種樹而不見樹。”李新榮說。

由于常年在野外工作,李新榮面色黝黑,體態健壯。他常教導學生“我們從事野外生態學的研究,與實驗室的研究有所不同,論文不僅要發表在雜志上,而且還要寫在廣袤的大地上”。他自己也正是這句話的踐行者。

另一位2018中國科學院年度先鋒人物曾馥平,卻是哪里貧困往哪里鉆。

曾馥平現任中國科學院亞熱帶農業生態研究所研究員,廣西環江毛南族自治縣縣委常委、科技副縣長(掛職)。1994年7月,他第一次來到環江縣開展科技扶貧,從此結下不解之緣。

在這里,他成功創建了全國首個生態移民扶貧試驗區,構建了“科技單位+公司+示范基地+農戶”的企業化科技扶貧創新機制,農民收入顯著提高,生態環境得到改善,示范區的成效得到了中央領導、部委以及社會各界的高度評價,為全區實施40萬環境移民提供了示范樣板和技術支撐。

由于常年在田間地頭穿梭,曾馥平走起路來十分迅速,跟記者聊天時,一畝地種蔬菜還是種甘蔗,當年能有多少收入,他都能脫口而出。

從事著最為樸實的扶貧工作,整日同山區百姓在一起,他從不說大話,卻把對百姓和國家的赤誠之愛融入了工作生活之中。曾馥平堅持“扶貧先扶智”,從轉變群眾的思想觀念著手,培養新型職業農民,發展特色生態產業,創建農業科技示范園。在他的引導下,示范區人均純收入由1996年不足300元,提高到2016年的9226元,生活水平超過周邊地區的平均水平。

在曾馥平看來,自己20余年扶貧工作最大的回報,就是當地百姓親切地稱他為“真扶貧”。

用熱愛譜寫風吹日曬的美麗人生

1986年,年輕的王敏在選擇就業志愿時,5個志愿全都填寫的是中國科學院青海鹽湖研究所,一時成為全校轟動的焦點人物。

“天上無飛鳥,地上不長草,一日有四季,風吹鹽沙跑。”這是人們對青海柴達木盆地惡劣氣候環境的生動概括。作為中國第一大鹽湖地區,柴達木盆地蘊含極其豐富的礦產元素,但由于我國沒有掌握分離提取技術,不少礦產元素的市場一直被國外壟斷。

中國科學院神經科學研究所體細胞克隆猴團隊

2018中國科學院年度感動人物、青海鹽湖研究所研究員王敏,在自己最美的青春年華主動請纓來到這里,與沙漠、鹽堿和黃土為伴,風吹日曬、遠離親人,堅持不懈30多年,解決了高鎂鋰比鹽湖提鋰的世界性難題,實現了碧波萬頃的千噸級鹽湖提鋰項目的達產。

在王敏看來,產業化需要大量的前期積累和投入,因此是“只許成功不許失敗”的。為此,她付出了常人難以想象的努力。

王敏常年出野外,經常在無人區駐守,青海冬天冷,晝夜溫差大,早上工作時經常手冷到握不住筆,車間工作條件差,做試驗時一陣風過就滿嘴都是沙。可是王敏卻從不抱怨,為了心中的目標,排除萬難、奮勇前進。

同王敏一樣用執著和堅持演繹巾幗不讓須眉的,還有另一位2018中國科學院年度感動人物、南海海洋研究所研究員黃暉。

“2002年我第一次去西沙的雨欣島,那里珊瑚密密麻麻,魚蝦游來游去,海水清澈透明,非常震撼,那樣的景象現在幾乎見不到了。”多年來,黃暉走遍了全國所有珊瑚礁分布的海域—福建、廣東、廣西沿海,海南島、西沙群島、中沙群島、南沙群島、東沙環礁……

說起這些地名,常人的腦海中也許會浮現出椰林、沙灘,黃暉的眼中卻只有海底的珊瑚礁。談起珊瑚礁,她如數家珍:“南海的地形地貌我心里都有數,就像是在腦中有一幅海況圖一樣。”

難以想象,黃暉是用怎樣的方式摸清了這些海域的地形地貌—頭頂烈日,腳踩波濤,與珊瑚為友,與蝦貝為伴……她潛水近30年,用這種獨特而危險的方式,科學考察了我國遼闊的東南海域,在國內首次實現珊瑚人工幼體培育,為人工修復滿目瘡痍的珊瑚礁打下了堅實基礎。目前,黃暉在西沙群島和南海南部共建立了300畝修復示范區,可培育珊瑚斷枝4萬株。

“我們是中科院的研究人員,要靠科研實力說話。未來,我們既要堅持做生態修復保護的工作,也要堅持基礎研究,為技術發展提供理論支撐。”黃暉說。

用信念打造科技報國的永恒初心

2017年年底,“中中”和“華華”誕生了。

這是2018中國科學院年度團隊—神經科學研究所體細胞克隆猴團隊,成功培育出的世界首例體細胞克隆猴。這一工作引起國際社會高度關注,2012年諾貝爾醫學和生理學獎獲得者John B. Gurdon評論稱:“這是一項里程碑式的工作。”

此前20多年來,國際上多個頂級實驗室嘗試攻克體細胞克隆猴這一難題,都鎩羽而歸,一度被認為不可能成功。體細胞克隆猴團隊卻毅然接下這一重任。

在經費有限的情況下,他們另辟蹊徑,創新性地提出了“蠶食”的方法,夜以繼日地坐在實驗臺前,努力攻克細胞“去核”這只攔路虎,在5年中體驗到數不清的失敗,但是依舊鍥而不舍向科學目標發起沖鋒。

體細胞克隆猴團隊沒有一位具有留學背景,但個個“身懷絕技”,都是各項技術環節的頂尖人才。孫強和劉真義無反顧地放棄國外進修機會,抱定研究“大問題”的信念,把自己最黃金的年華奉獻給了祖國的創新型國家建設。

談起2017年12月18日的那個早晨,孫強記憶猶新,當中科院神經科學研究所所長蒲慕明提出,兩只克隆猴寶寶取名為“中中”“華華”時,孫強和劉真齊聲叫好。“雖然起名字只有幾分鐘,但中華復興夢在大家心里已經藏了很久。”孫強說。

而在祖國的邊疆,2018中國科學院年度團隊——新疆分院駐村聯合黨支部,則以另一種方式默默支持著中華復興夢。

習近平總書記強調指出:社會穩定和長治久安是新疆工作總目標。中科院新疆分院承擔了6個村的駐村維穩和脫貧攻堅任務,是南疆四地州中最偏遠、最貧困、維穩形勢最嚴峻的地區之一,6個村8000余村民中60%為貧困人口。

新疆分院廣大黨員干部積極響應組織號召,舍小家、顧大家,先后有9批116人次干部駐村,其中分院機關有近1/3的黨員干部在開展駐村工作。

駐村工作生活環境復雜,生活條件簡陋,有時還有人身安全問題。很多隊員患有心臟病、高血壓、糖尿病等,出現失眠、失聰、浮腫、便血,但他們仍然堅守駐村崗位,大家經常晚上研判到半夜兩三點,早上還要早起參與其他工作。中科院新疆理化所所長助理馮濤在第三次駐村期間忘我工作,渾然不知曾發作過多次心梗。4位女隊員也與男同志一樣在村里摸爬滾打,被大家稱為“女漢子”。

幾年來,新疆分院駐村聯合黨支部為村里修路、打井、修渠、架橋,實施了中科院“西部之光和田專項”和一批“科技服務網絡計劃”項目,組織開展農業技術培訓,廣泛開展了捐資助學,使村民生活水平明顯改善,村容村貌發生很大變化。每周一早晨,全體村民升國旗、唱國歌蔚然成風,學習普通話熱情高漲,宗教極端思想得到有效遏制,村里社會氛圍煥然一新。

中國科學院新疆天文臺黨委書記孫正文表示,下一步,要把政治建設放在首位,扎實推進黨建工作,為維護新疆社會穩定和長治久安作出新的貢獻。

(作者單位:中國科學報社)