四川廣安道臺院子

plum

位于四川東部的廣安市,屬于四川盆地盆底逐步向盆周延伸地帶。整體地勢較為平緩,東高西低。俯瞰之下,廣安城區的風貌在地平線的盡頭延伸。鄧小平故里等景區所在的位置,可從城市邊緣的快速通道抵達。

位于四川東部的廣安市,屬于四川盆地盆底逐步向盆周延伸地帶。整體地勢較為平緩,東高西低。俯瞰之下,廣安城區的風貌在地平線的盡頭延伸。鄧小平故里等景區所在的位置,可從城市邊緣的快速通道抵達。

位于四川東部的廣安市,屬于四川盆地盆底逐步向盆周延伸地帶。整體地勢較為平緩,東高西低。俯瞰之下,廣安城區的風貌在地平線的盡頭延伸。鄧小平故里等景區所在的位置,可從城市邊緣的快速通道抵達。

世人因拿破侖知科西嘉島、因博爾特知牙買加、因孫中山知香山、因毛澤東知韶山、因鄧小平知廣安……舉世而觀,由一人之故而知一城或一國的概率實在不高,前提當是這人同樣是舉世聞名的。

廣安是四川省地級市,位于四川東部,西面毗鄰重慶,是中國改革開放總設計師鄧小平的家鄉。可以說,廣安這座小小的城市,因鄧小平而聞名。但城市再小,在歷史的長河中也積淀起了人文的厚度。毗鄰鄧小平故里兩公里處,有一個差之毫厘,就被湮沒在時代進程中的家族大院。那是小平同志小時候玩耍的道臺院子,也是同為地方望族鄭氏一脈的家。

千年廣安八百年姚坪里 廣”安協興的四大望族

廣安這片土地,有記載的文明史相當悠久,可以追溯到三千多年前。地名由來,歷史也是不短,從公元969年開始叫起。是年,西川轉運使劉仁燧請宋太祖御筆題字。趙匡胤大手一揮,為彼時處在秀屏山下的濃洄鎮置軍,命名為“廣安軍”,取“廣土安輯”的意思。現在常言:地闊為廣,和諧為安,廣土安輯,是為廣安。宋太祖取此名,寄托了美好的寓意,故而沿用至今。

既然是鄧小平同志的家鄉,城市之中關于鄧小平的元素隨處可見。比如廣安的城市宣傳語——小平故里,思源福地,便是直截了當地表達了廣安的地理特色和文化底蘊。1904年8月22日,鄧小平同志誕生于廣安。具體說來,他是在那個距離廣安市區6公里處協興鎮上,被當地人親切地稱為“鄧家老院子”的川東民居三合院里呱呱墜地的。這三合院,那時看來并無許多特異之處。慈竹掩映下,883平方米的占地面積,17間懸山式木結構小青瓦屋面建筑,是如今占地3.19平方公里鄧小平故里旅游區的中心所在。順著故里向前,是鄉鄰同樣熟知的鄭氏家族,還有著名的神龍巴人石頭城、協興古鎮、翰林院子、廣安紅色文化影視城等一系列景點。它們的共同點,是盡數蜿蜒在協興園區的范圍內,成為一條融自然、人文于一體的景觀大道。

協興古鎮,是提到鄧小平同志時,一個繞不開的地方。協興所在地,古稱姚坪里。據說,南宋時有一位姚姓人士,位及宰相,告老還鄉后在當地廣置田產,幾乎買下協興境內的全部田土,姚坪之名由此得來。到了明代,姚家開始在姚坪壩修建店鋪,形成街市,后稱姚坪場。明末烽火,姚家個別逃脫流失外地,其余全部遇害。從此姚家在協興逐漸消失,只留下姚坪里和姚家灣的地名。清初,湖廣填四川,協興古鎮首先遷徒來的是夏姓人家,名叫夏興明。由于他帶來很多錢財,買下了整個姚坪壩,故此地更名為夏家壩。這個夏興明把田產分給了三個兒子,三兄弟勾心斗角,在各自的地盤上分別建場相互競爭,生意慘淡。三兄弟協商后,決定將三場合一并取名“協興”,寓意齊心協力興市,才有了現在的“協興”一名。

明清時期,被記錄在史冊上,活躍在人們記憶中協興場上的高門大戶,主要是鄧、鄭、胡、蒲四大望族。他們家學淵源綿長豐厚,文人才子頻出。據清《廣安州新志·選舉志》統計,明清兩代有30多人中進士,協興四大望族就貢獻了近20人,占比很高。其中與鄧氏家族過從甚密,兩家距離也很近的鄭氏一門,傳家歷史悠久,可追溯到周宣王時期。明朝初年,原籍山西翼城的鄭氏始祖鄭友直,在官任上去世。其后代入籍廣安在這里扎根發展,忠厚傳家,已經有六百余年的歷史。這六百多年,鄭家歷經20多代,曾經有6人中舉、3人中進士,任其他各類官職的少說也有一百來人,是廣安協興場上名副其實的望族。

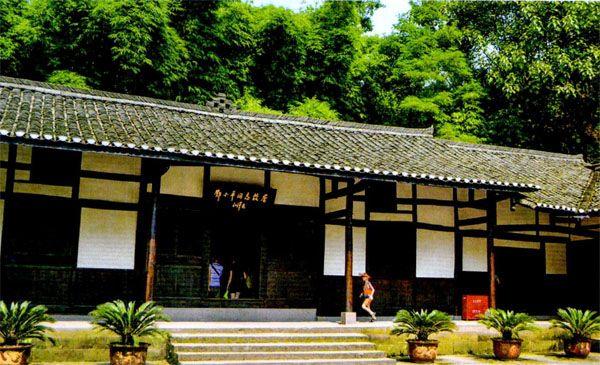

修復后的道臺院子如上圖所示,是一個規模不小的清代川東民居建筑群。雖然曾經存在于建筑中的物件兒大多散失了,但藏在地基內、石板上、柱頭門樓里的歷史不會消失。

重振家族的道臺:鄭人慶 一個文人的武士人生

樹大根深的鄭氏家族,在協興日久,并非總是一帆風順。這個祖上顯赫的家族,到了鄭人慶父親那代起了變數。

翻看他的生平,總有“少時家道中落”的交代,但家道為何中落卻鮮少提及。據查證,鄭人慶20歲時,其父因祖上遺產分配與家人發生爭端,不僅被鄭人慶的爺爺趕出了家,還惹出了一場牢獄之災。原本從小研習四書五經的鄭人慶,只得放棄原本有很大希望的科舉考試,棄文從武。在制府大人的賞識下,他從掾曹之職做起。掾曹這個職位,大抵是清朝時期某個司曹的副官,日常協理司曹的工作,并無官職加身。不久,鄭人慶憑借自己的才華和智慧,晉升為九品官,被派往云南。

從20歲算起,鄭人慶在清朝的官場和戰場上摸爬滾打了將近50年,才回到故土,回到自己從小生活的地方。

這時候,鄭人慶來到了命運的轉折點。熟悉清朝歷史的人知道,清平大小金川之戰位列乾隆帝的“十全武功”之二,它在乾隆的一生中十分重要。同時,它也影響了包括鄭人慶在內的許多亂世將領。清乾隆初期,因平定金川留蜀襄辦軍需,升鄭人慶為縣丞。深入戰場的鄭人慶將勇武剛強的一面徹底顯露出來:親戰安南、南籠、喀什、噶爾及征臺灣、廓而喀、楚黑花苗,并剿白蓮教有功,以才識能力而為各路大帥所器重。之后,鄭人慶仕途一帆風順,嘉慶年間不斷升遷。不僅被賞戴花翎,還有幸入朝覲見嘉慶皇帝,嘉慶賜給鄭人慶緞二匹,并調任山西河東道臺。根據清代的官階制度:道臺是省(巡撫、總督)與府(知府)之間的地方長官,屬于正四品的官職。

這道臺不好當。山西河東道,管轄兩府四直隸州三十一州縣,范圍很大。這寬廣的地界,一方面證明了皇帝的重視,另一方面也說明了政務的繁重。山西巡撫同興曾經在一篇奏折中對他贊譽有加:“鄭人慶自抵任以來,于所屬各州縣賑務,俱能悉心經理,不辭勞瘁,毫不以初任晉省,稍存推諉觀望之見,接見所屬,惟以發天良、愛百姓為言,諄諄告誡,恒不憚煩。府廳州縣,亦共深愛戴。”嘉慶十年(1805年),鄭人慶患病請辭時,也是這位巡撫擬的折子,字字懇切。

被允告老還鄉的鄭人慶,帶著一副過勞的病軀和榮耀回到了家鄉。這個文人世家出生,最終以武力獲得功名的道臺,回到他的故宅“道臺院子”,度過了人生中最后的光景。

從鄭人慶入手,捋出鄭氏與鄧氏家族千絲萬縷的關系,是比較容易的。時間回溯,鄭人慶的先祖鄭友直與小平同志先祖鄧鶴軒,曾同在明洪武初年任職四川,隨后皆入籍廣安。明末烽火,兩家都遭受重創,先后顛沛流離于外地。入清以后,鄧氏與鄭氏后裔又同樣從廣東肇慶府高要縣,回籍廣安姚坪里。鄭人慶本人,則是小平族祖鄧時敏的表侄。鄧時敏在乾隆帝時任大理寺正卿,叔侄兩人同為協興鎮上的名人,都得到過嘉慶帝為彰顯臣子功績的神道碑。再把時間往后挪移,民國初期,鄭人慶后裔鄭德重作為早期留學日本的同盟會員,歸國后參與創辦了成都法政學校,正是他介紹鄧小平的父親鄧紹昌前往該校就讀。鄧紹昌接受了新式思想,才有了送鄧小平出國留學的決定。

后人時想,幼時的鄧小平常常來道臺院子玩耍,不知聽到了多少鄭人慶的英雄故事,他一生的軍事謀略和戰場風姿,對鄧小平的軍事思想也許產生過一定影響……

道臺院子的前世今生 川東民俗博物館與先賢祠

鄭人慶為官后,仕途順利,他在廣安協興老家的屋舍漸漸擴大。鄭人慶的故宅俗稱“道臺院子”,又名“長沱井老院子”,始建于清康熙年間,成規模于乾隆年間,距今有200年歷史,是川東北地區少見的清中期穿斗式木結構建筑群。

然而,鄭氏一族的振興也不能抵擋時代的洪流,他們最終還是同中國大多數名門望族一起,來到了命運的終點。解放前夕,鄭人慶后人將院子轉賣給了協興場上其他富戶。解放后,道臺院子被當做勝利果實,分給數十家群眾居住。一晃六十多年,道臺院子的原貌,幾乎湮沒于當地長沱井的一眾危房群中,外表與其他民居一樣,拆毀嚴重,年久失修,面臨著白蟻、火災、危房倒塌等安全隱患,似乎隨時隨地都有滅頂之災。

當地人常說:廣安人杰地靈,大多出在協興。協興人有這個自信,是因為這里確實出了許許多多彪炳史冊、為國家民族的命運做出了貢獻的鄉賢名宦。游覽完道臺院子,一轉天地,去欣賞各個時代的工藝民俗、聽一眾名人蕩氣回腸的人生故事,或許是了解一地文化的最佳窗口。

當地人常說:廣安人杰地靈,大多出在協興。協興人有這個自信,是因為這里確實出了許許多多彪炳史冊、為國家民族的命運做出了貢獻的鄉賢名宦。游覽完道臺院子,一轉天地,去欣賞各個時代的工藝民俗、聽一眾名人蕩氣回腸的人生故事,或許是了解一地文化的最佳窗口。

當地人常說:廣安人杰地靈,大多出在協興。協興人有這個自信,是因為這里確實出了許許多多彪炳史冊、為國家民族的命運做出了貢獻的鄉賢名宦。游覽完道臺院子,一轉天地,去欣賞各個時代的工藝民俗、聽一眾名人蕩氣回腸的人生故事,或許是了解一地文化的最佳窗口。

時常往復于協興與廣安縣城的民間收藏愛好者朱劍鋒,獨具慧眼。他早早就留心起這座氣質不凡的院子,四處奔走,最終在城市建設拆遷的熱潮下,將它從“生死邊緣”救了回來。在民間力量和政府的鼎力相助下,道臺院子經過整整三年(2016年6月~2019年8月)的保護性修復后,得到了新生。新生后的道臺院子,有了另一個身份——川東民俗博物館。

從院落建筑結構上講,修復后的道臺院子在原有的內院、祠堂基礎上,新建了戲樓、前院和后院等仿古建筑。林林總總加起來,如今占地2300平方米的三層三進院落,為前來參觀的人們展示了大小不一、功能各異的4個院子、5個天井、66個房間及108道門。從掛有“川東民俗博物館”匾額的大門進入,左為門房,右為鄭人慶展廳。往里走,一步一景,門窗、佛像、佛龕、廂房內一應生活用具,都是朱劍鋒根據鄭人慶生活時代的原型,拿出自己的藏品一一復刻的。沿中軸線往里走,前院種有兩顆生機勃勃的紫薇。踏過幾級階梯,經過花廳來到內院,腳下的石板和眼前木刻雕花的門門廊與石柱,全都按照道臺院子的原址修復。一瞬間,兩百年前鄭氏一族人丁興旺、家族繁盛的景象仿佛出現在眼前。

從這里往前,是鄭氏的家祠,右邊廂房連接著小巧的花園、茶室及民國風格咖啡館等空間。往左,則在穿越木門的那一刻,進入川東民俗博物館的范疇。左側的大多數房間按照其房屋特性,布置有地方名人書畫廳,川工木雕展廳,王德完、蒲殿俊、楊森與抗戰展廳,民俗文化展廳等。值得一提的是,在川工木雕展廳和王德完等人展廳的中間,是廣安鄉賢名宦祠的所在。該祠堂建于同治年間,與道臺院子相鄰,也與道臺院子同一時期被保護下來,并從內部打通,成為合二為一的整體。

這個曾經坍圮的院子,今年8月開園以來,吸引了許多熱愛民間藝術和找尋鄧小平同志生活軌跡的人們陸續前來觀瞻。它已經不再只是道臺鄭人慶的家,更是川東民俗文化的家。