行走在倫敦

文/林欣然

讀萬卷書,行萬里路,在行走中開啟身與心的能量交換

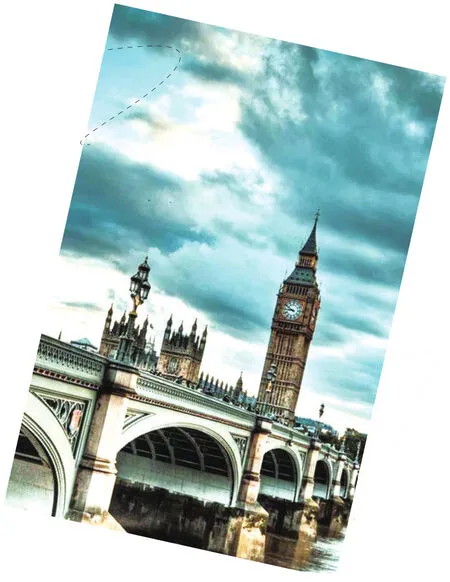

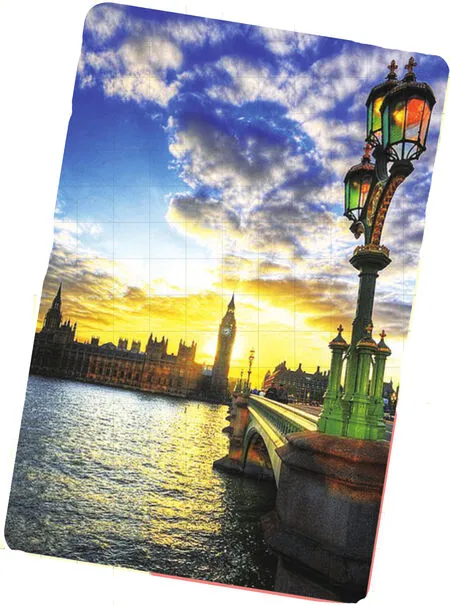

倫敦風

有些城市永遠不乏新意,比如倫敦,奧運會的舉辦讓它更加耀眼。來自不同國家、擁有不同信仰的人聚于一個城市,穿著或國際化、或民族風的衣服站于同一個街頭,像是受到了女神的祝福,“不同”卻依然和諧。

他們的身影,竟與背后的古堡融于一體。那古堡,最年輕的也有兩三百歲。倫敦的建筑可謂剛柔并濟,哥特式的尖頂與拜占庭式的穹頂巧妙地結合,內部又是實在的倫敦風――維多利亞風格。英國人注重歷史保護,強調人與自然的和諧。中世紀的古堡與現代建筑相映生輝,街頭的鴿子、草地上的兔子與國民快樂相處著。

倫敦是一個文化創意的小宇宙。國旗隨處可見,不僅僅運用于旗幟,還有襯衫、圍巾、帽子、眼鏡、手表,甚至絲襪,都多多少少融入大米旗的元素。國家美術館更是英格蘭藝術魅力的綜合體現,莫奈的印象風格在數百年歲月洗禮后,一如當初;梵高的《向日葵》,瘋狂的筆觸比想象中更加震撼……

英國人有著強烈的民族自豪感,同時也平易近人。他們有很高的素質修養,很自覺地遵守公共秩序,倫敦隨處可見英國男士對于老幼及女性的照顧謙讓,頗具紳士風度。

英國,一個具有迷人風情的國度。

自成一派

將中世紀所有典型建筑風格糅合在一個城市,會發生什么?也許是雜亂無章?但倫敦出色的城市規劃讓他們更加融洽,顯得別具一格。

來自劍橋大學的哥特式,繁復又有騎士樣的驕傲,尖頂像他手中的寶劍,不留一絲余地;牛津大學的拜占庭式,又像某位公主溫婉可人,圓形穹頂上繪著一絲不茍的壁畫,大概是公主盛裝的裙擺。他們并不往來,直到某天行至倫敦,公主愛上了騎士的驕傲,于是,他們一同留在了倫敦。人們編造的神話在倫敦卻毫不含糊地存在。大英博物館宏偉的哥特風格,與不遠處自然歷史博物館巨大的拜占庭穹頂交相呼應,出乎意料地和諧。

作為少數幾個至今仍然實行君主制的國家之一,英國同時又是一個首相組成內閣的現代社會。當傳統與現代不期而遇,就像東西方文化差異那樣顯而異見。但倫敦處理得很好,不像某些國家只一味強調拆遷,深厚的文化積淀不會讓倫敦人做出這種無利的事。在倫敦,每一個現代建筑都經過精心設計,力求與周圍建筑統一為一個整體,所以即使在二十一世紀,倫敦的古建筑依然比現代建筑多上許多。

漫步于倫敦街頭,人們腳步匆匆,臉上卻不帶一絲焦慮。若是個高樓林立的地方,縱是淡定如倫敦人,也會不免浮華起來。

風度不止于表

倫敦人的風度是有原因的,他們在歷史上從未失敗過,似乎也不愿意在風度上輸給任何人。

英國的貴族概念不同于別處“生于皇家即是貴族”,他們的貴族要承擔的責任比平民多得多,也許這就是為什么英國皇室貴族大多不能善終的原因吧。他們中的許多人都為國家付出了高昂的代價,甚至是生命,那時候的他們即使沒有救公主也是偉大的騎士。

不同于騎士精神的不凡,紳士更普遍存在于倫敦的大街小巷。上到拄著拐杖的老人,下到還嚼著糖果的孩子,做什么都以女士優先,這讓我在倫敦占了不少“便宜”。電梯上所有人都往兩邊靠,即使是扶梯,都自覺右靠,左邊則留給急著趕路的人。這些細小動作,他們似乎習慣成自然。

行走在倫敦,他們的風度從來不僅浮于表面,那些東西早已深入骨髓,刻在他們的民族精神上。風度是什么?在倫敦人身上,看得可謂最清楚了吧。

閱讀沉淀素養

大量的閱讀對一個人是有好處的,而倫敦人已把閱讀當成了一種習慣。

地鐵上、大巴上,行走在倫敦,大多數人手中總拿著一本書,這不禁讓我們坐在車上聊天睡覺聽歌打游戲的“常態”變得尷尬。在倫敦,書賣得很貴,動則十多英鎊的價格,許多人承受不起,于是更多人選擇了電子書。一整節車廂每個人都抱著一本書閱讀的姿態,看起來真有幾分壯觀。或許這是他們擁有高素養的很大一部分原因吧。閱讀的廣泛性,讓他們對生活中發生的一切波瀾不驚,又不由自主地學習書中的角色,成為優秀的男女主角。

閱讀,讓這個民族多了些思考,而思考讓這個城市褪去中世紀的浮華,換上了一身淡然的外衣,沉淀著自己深厚的文化與素養。(本文有刪改)