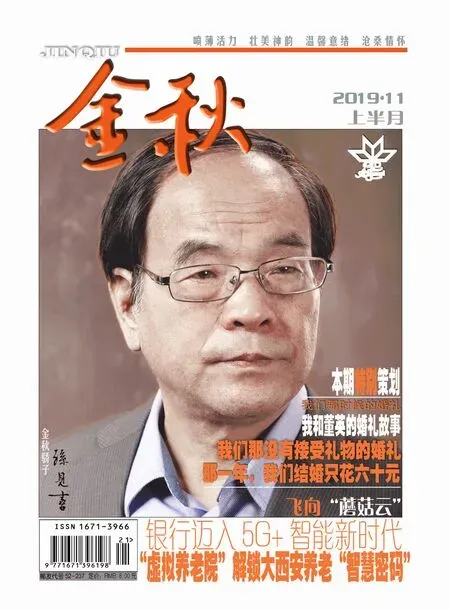

張遠厚:傳遞人間大愛講好中國故事

文/禹莉

在新疆石河子市老街街道12-2社區有一個用大愛凝成的幸福家庭——張遠厚、康東琴家庭。這個家庭的6個子女中,有一雙兒女是張遠厚夫婦22年前收養的孤兒。為了這個家庭的每一個成員都能健康、幸福、快樂地生活,張遠厚夫婦付出了相較常人更多的努力。張遠厚也一直以身作則,為兒女們展現自己熱心公益、熱愛學習、退休不褪色的黨員形象。

1975年,張遠厚的兒子因患尿毒癥住進了醫院,巨額醫療費壓得張遠厚喘不過氣來。他當時在143團工作,全團職工向他伸出了援手,幫他渡過了難關。“這件事對我的觸動很大!”張遠厚說,他要用實際行動回報社會。

1996年,143團18連一對姐弟的父母因車禍永遠離開了他們,兩個還在上學的孩子瞬間成了孤兒。張遠厚不顧家中經濟困難,收養了這對孤兒,并竭盡所能撫養他們長大。

當時,張遠厚有一個女兒在成都上大學,一家7口人住在不到50平米的平房里,孩子們睡高低床,張遠厚和妻子康東琴只能在過道搭張床睡。寒風刺骨,夫妻倆輪流進屋給孩子們掖被角,看到孩子們熟睡的臉龐,夫妻倆心里的暖趕走了身上的冷,互相取暖到清晨,繼續傾盡全力照顧孩子們的生活。

張遠厚雖然每天工作都很忙,但家務活一點沒少干,他不僅幫助妻子康東琴洗衣服、做飯,還當起了家庭教師,每天晚上看著孩子們寫作業,給他們輔導功課。等到夜深人靜,孩子們都睡了,張遠厚又挑燈夜戰處理工作上的事務,直到很晚。妻子康東琴非常理解和支持丈夫,他們相濡以沫幾十載,很少紅過臉。

在這個充滿大愛的家庭里,張遠厚夫婦對陳晨姐弟倆比對親生的4個兒女還要關愛有加。張遠厚一向不太重視大人和孩子們的生日,可自從陳家姐弟來了以后,每年全家人都要給姐弟倆過生日。1997年6月5日,是陳鵬11歲的生日,張遠厚親自下廚,做了6個菜,全家人圍坐在一起,唱呀跳呀,十分開心。

張遠厚對陳家姐弟的好,妻子康東琴和孩子們看在眼里,記在心里,但誰都沒有埋怨過他。一次,張遠厚到內地出差,由于身上錢不多,就沒有給妻子和自己的孩子買禮物。但他心里惦記著陳家姐弟,硬是扣扣索索從伙食費里攢出錢來,給陳晨和陳鵬各買了一件夏裝。看著姐弟倆穿著新衣服高興的樣子,張遠厚夫婦非常開心。

在張遠厚、康東琴夫婦十多年的精心呵護和培育下,陳晨和陳鵬學業有成,陳晨于2006年從新疆大學外國語學院畢業,陳鵬于2008年從中國旅游管理學院畢業,各自走上了工作崗位。

2007年,張遠厚從143團工會副主席崗位上光榮退休,搬到了石河子市老街街道12-1社區居住。第二年被該社區返聘為關工委常務副主任、退休支部書記。同年擔任老街街道關工委常務副主任、師市關工委副主任。后來,他又加入“老軍墾”宣講團,擔任團長。

在服務群眾崗位上工作了30多年,張遠厚養成了勤于學習、善于思考、樂于筆耕的習慣。十余年來,宣講團宣講的第一稿都是他主動擔任撰寫任務,大家再集體討論通過。他先后撰寫了以社會主義核心價值觀、民族團結、兵團精神等為主題的宣講稿30余份,宣講達300余場次,宣傳人數超過3萬人次。

2018年暑假期間,張遠厚開辦了“老張講中國故事”欄目。他以十八大以來國家取得舉世矚目的輝煌成就為主線,串起自治區、兵團和師市改革開放40年以來的變化,在各個社區巡回宣講,受到學生們的歡迎。

8月14日,張遠厚在5-3社區宣講“中國橋梁,世界第一”“中國高鐵,領跑世界”“中國航天,驚艷全球”中國“智造”的故事,多角度地回顧了我國橋梁、鐵路、航天等事業的發展歷程。

聽完張遠厚的宣講,買迪努爾同學激動地說:“通過張爺爺的宣講,我們進一步了解了國家的科技發展和創新,感受到了中國人民的智慧和努力勞動取得的成果,我為祖國的強大而自豪。我應努力學習,掌握更多的科學技術,將來報效祖國。”

老張講中國故事,不僅講出了精氣神,而且講出了影響力。十九大召開前夕,在張遠厚的帶動下,老街街道關工委跟與之鄰近的北泉鎮關工委進行街鎮協作,實現資源共享,開展宣講活動。街鎮牽手先后開展了經典誦讀大賽、講紅軍故事、解放軍戰斗英雄故事大賽和“創衛”演講比賽,老少同臺,為迎接十九大營造良好氛圍。

如今,陳晨、陳鵬和張家4個孩子都組建了自己的小家庭,每到逢年過節都會回到張遠厚身邊團聚,重溫美好時光,共享天倫之樂。張遠厚也已年逾古稀,作為一名老黨員,他的黨性沒有隨著退休且年事漸高而褪色。

宣講活動經常致使張遠厚嗓音沙啞,可他的宣講熱情

不減。“宣傳改革開放40年以來國家發生的巨大變化是我們每個人的責任,我們要帶動更多的人參與宣傳,講好中國故事,進一步增強我們的中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。”張遠厚說,他始終牢記自己是一名中共黨員,并在宣講路上不斷學習、堅定前行。