星基增強系統電文及播發特性研究

黃雙臨,辛 潔,2,王冬霞,2,劉 帥,郭靖蕾

(1.北京衛星導航中心,北京 100094;2.大地測量與地球動力學國家重點實驗室,武漢 430077)

隨著衛星導航技術的發展及導航定位用戶需求的不斷提升,利用廣播星歷進行單點定位的結果已無法滿足高精度用戶對GNSS系統精度以及完好性的要求。因此,出現了碼差分技術、地基增強、星基增強、網絡實時動態差分法等多種差分修正技術。SBAS系統是依托于各個GNSS系統的增強系統,通過GEO/IGSO衛星向用戶播發星歷誤差、衛星鐘差、電離層延遲等多種修正信息,實現對于原有衛星導航定位精度的改進,其構成要素決定了其服務覆蓋的區域性。在跨覆蓋區域飛行時,飛機同時搭載多套適用于不同SBAS系統的終端設備顯然不現實,那么如何在不同的SBAS覆蓋區域內使用相應SBAS提供的服務,并采用同一用戶終端實現多SBAS服務的無縫銜接,即SBAS用戶在全球范圍內享有增強服務成為目前SBAS系統發展亟需解決的問題。

目前,以GPS為主建立的廣域和局域增強系統(WAAS和LAAS)已經廣泛用于航空精密進近,而且這些增強系統之間大多數已經實了互操作,為民用航空提供了近于無縫的精密導航服務[1]。衛星導航系統逐步在國民經濟建設中占據重要的位置,是國家信息體系建設的重要環節,直接關系國家安全和經濟發展。北斗星基增強系統從工程建設到運行維護,再到應用推廣的各個環節,都亟需通過標準化手段進行組織協調和統一規范,以保障工程研制建設順利開展,確保系統的穩定運行,規范并推動北斗廣泛應用[2]。

北斗星基增強服務的建設是我國衛星導航事業自身建設和不斷完善發展的內在需求,更是我國衛星導航系統標準化建設的必然要求。星基增強服務必將是北斗全球系統提供的重要服務之一,而星基增強互操作標準的研究與建立也將是完成我國衛星導航系統標準化建設的重要組成部分。同時,北斗星基增強信息標準體化研究能夠為我們參與國際合作、占領國際市場提供基礎和推廣支撐。本文結合國內外星基增強系統發展現狀,重點分析了SBAS互操作電文結構和播發策略,并根據北斗衛星導航系統研制建設的現狀,分析了當前互操作標準需求的急迫性。

1 SBAS的發展及標準現狀

最初的SBAS系統主要基于GPS進行建設,提供GPS差分修正信息以期對GPS信號性能進行增強,是一種利用地球同步衛星(GEO)作為通信媒介,提供差分GPS校正值和完好性數據的廣域差分GPS系統。隨著GNSS的廣泛應用,SBAS逐步在向獨立、自主、兼容的方向發展。現今典型的針對GPS增強的SBAS系統有美國的WAAS、歐洲的EGNOS、日本的MSAS、印度的GAGAN、俄羅斯的SDCM等。此外,EGNOS、SDCM還可提供針對GLONASS的增強信息。中國的星基增強系統和韓國的KASS(Korea SBAS)也在試驗驗證中。

各大SBAS的工作原理基本相同,主要對其服務區域實施廣域差分和完好性監測,通過GEO衛星向用戶播發導航信號和廣域差分與完好性信息,從而提高GNSS在該服務區域應用的精度、完好性、連續性、可用性,以確保滿足民用航空等用戶的導航性能需求。國外已經公布的SBAS標準主要包括SC-159(Special Committee159)編制、RTCA批準的全球定位系統/星基增強系統航空設備最簡操作性能標準RTCA DO-229D[3]和國際SBAS互操作工作組IWG(interoperability working group)于2014年發布的SBAS L5接口控制文件草案(SBAS L5 DFMC ICD)[4]。

RTCA是一個服務于航空航天電子系統的非盈利組織,以聯邦顧問委員的身份出現,而非美國政府官方組織。除非美國政府機構依法授權,其建議并不能作為政府政策聲明。IWG也是一個不隸屬于任何國家的非政府組織,其建議并沒有法律效力。因此,上述兩份標準均為應用行業針對專業和專業領域自身需求而自行制定的標準。

我國針對北斗衛星導航系統相關的標準制定工作起步較晚,近幾年才發布了空間信號接口控制文件(2.0版),北斗通信協議、北斗定位協議和北斗授時協議等標準文件。為實現軍民融合深度發展戰略,推動北斗衛星導航系統科學發展,我國于2014年批準成立了全國北斗衛星導航標準化技術委員會(簡稱“北斗標技委”),從國家層面實現了北斗衛星導航標準化工作歸口管理,通過基礎標準和應用標準兩個層面為北斗衛星導航相關標準制定的開展提供指導和參考依據。

我國北斗衛星導航系統在導航電文設計之初就包含了增強服務信息,以對衛星軌道、時鐘和電離層進行修正,并將修正參數通過GEO衛星廣播給用戶使用。因此,北斗區域衛星導航系統本身就帶有廣播偽距差分的功能,是一個衛星導航系統與星基增強系統統一籌劃建設的系統。此外,為向中東部和華北地區提供分米級相位增強運行服務,北斗系統在原增強導航信息的基礎上,正通過GEO向用戶試驗播發擴展的差分補充參數。我國雖在空間信號接口控制文件中對完好性、差分信息、格網點電離層信息等增強服務信息進行了簡略定義和說明,但并不足以支撐增強用戶端的研制與生產。因此,我國需在北斗標技委發布的“國家衛星導航系統標準體系”指導下,從SBAS電文設計、設備性能、操作特性、試驗評估等多個維度開展對星基增強系統的標準研究。

2 星基增強電文設計分析

SBAS互操作標準體系研究是系統自身建設和不斷完善發展的必然需要。現有的SBAS是作為獨立的、區域性系統運行的,且其主要針對各自系統覆蓋范圍內的民航提供。但每個SBAS的GEO衛星地理覆蓋范圍遠大于此SBAS系統的服務覆蓋范圍,且可能同時對多個系統可視。如何對航空用戶實現交叉覆蓋區域SBAS服務的無縫鏈接,成為SBAS服務性能提升必將考慮的問題。各大SBAS系統導航電文的設計思想基本一致,主要包含數據內容、差錯控制編碼、編排結構及播發方式等方面,但根據各自系統需求不同,各電文設計也存在一定的差異。

2.1 星基增強電文格式及內容分析

2.1.1 SBAS L1電文格式及內容分析

當前SBAS L1上的電文設計參照RTCA DO-229D協議標準,通過GEO衛星播發完好性及差分改正信息。

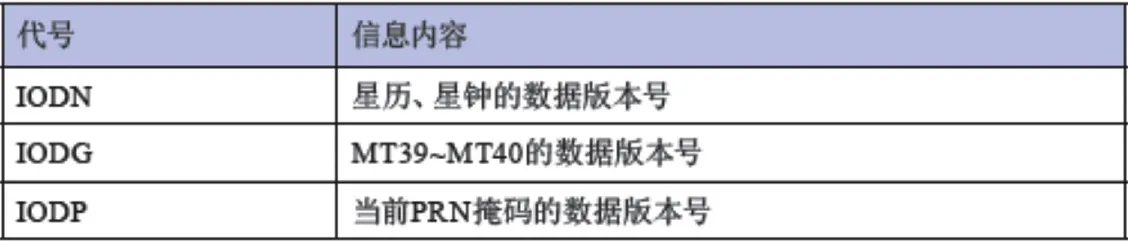

SBAS L1電文的每個數據塊(或幀)為250bit,含前8bit為前導碼,6bit電文類型標識、212bit數據塊及24bit循環冗余校驗碼(CRC),以250b/s的基本數據率進行傳輸。表1列出了目前公開發布的主要電文類型(Message Type,MT)及定義。同時,為了保證不同信息類型所播發信息內容的關聯性,采用多類數據版本號信息(Issue Of Data,IOD)對完好性及差分改正信息的可用性進行標識,具體這些版本號信息內容及與其他信息間的關系如下。

表1 SBAS L1的電文類型

表2 SBAS L1的數據版本信息

2.1.2 SBAS L5電文格式及內容分析

目前,各大SBAS系統都在開展由單頻單系統向雙頻多系統的過渡,并成立了相應的工作組來論證SBAS L5互操作電文[5]。SBAS L5同樣采用數據塊的電文播發模式,但前導碼僅為4bit,而數據為增加為216bit。表3、表4列出了目前公開發布的主要電文類型、數據版本號及定義,并通過圖2標識了各類信息間的關聯。

表3 SBAS L5的電文類型

表4 SBAS L5的數據版本信息

2.2 星基增強電文播發策略分析

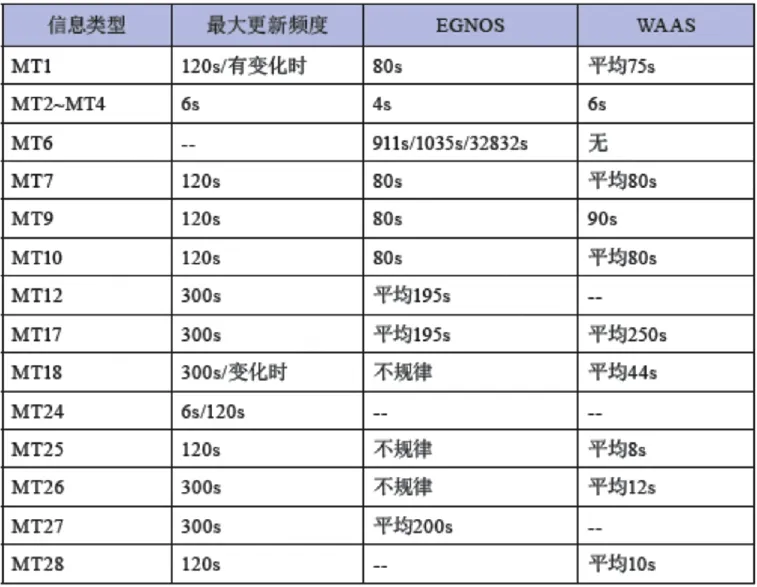

RTCA DO-229D協議和SBAS L5接口控制文件草案中僅規定了各類信息的最大更新頻度。各大星基增強系統均根據自身系統特性及信息關重度,制定了不同的播發策略。

表5 EGNOS/WAAS在一天內的MT時間序列

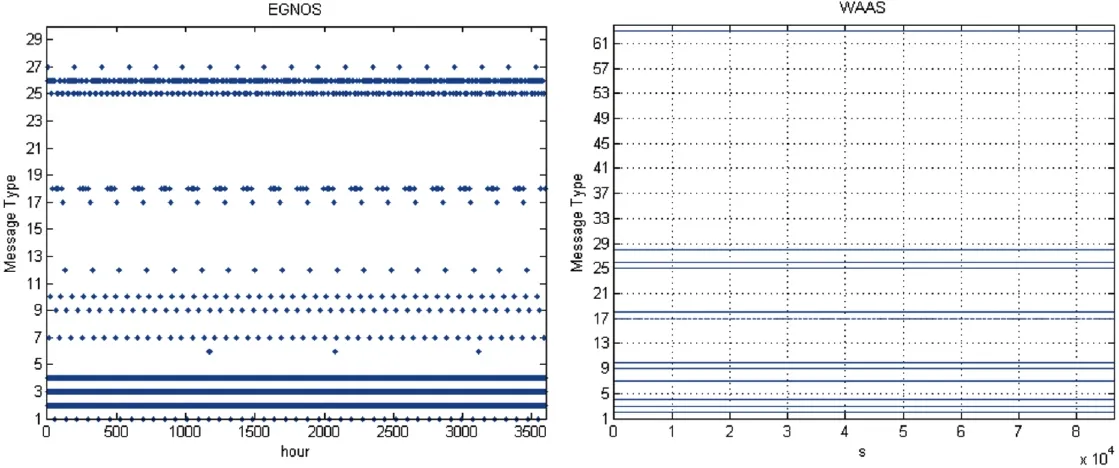

圖1 EGNOS/WAAS一小時的MT時間序列圖

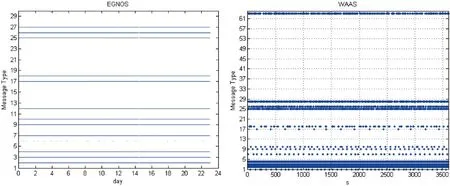

圖2 EGNOS/WAAS一天的MT時間序列

以EGNOS/WAAS為例,根據表5和圖3、圖4的統計情況分析,大部分信息無固定的播發次序,總的來說:

(1)完好性快變信息均以固定的更新頻度固定播發,當前播發快變改正數和完好性的衛星數少于40顆。

(2)降效因子均以較為固定的更新頻度進行播發,通過該類信息可實現快慢變改正數及電離層格網改正數的降效計算。

(3)GEO衛星星歷及歷書也以相對固定的播發頻度進行播發,提供SBAS服務的GEO衛星在地固系中的位置、速度、加速度信息,以及種差和鐘速信息,同時也包括參考時刻和精度指示標識(URA)。

(4)與EGNOS相比,WAAS并未常態播發與UTC的時差信息。理論上,SBAS網絡時與UTC間的偏差小于20ns,與GPST間的偏差小于50ns。

(5)與EGNOS相比,WAAS播發電離層格網改正數的頻度較為固定,在每個更新周期可播發375個格網點的電離層改正數,遠小于全球格網點定義。因此,SBAS主要播發重點區域的電離層格網改正數。

2.3 星基增強電文處理方法分析

2.3.1 星歷和星鐘誤差修正方法分析

早在1997年,斯坦福大學Parkinson就提出了將通過5個或5個以上基準站采集原始數據,并將星歷、星鐘和站鐘在大的估計器里進行聯合解算。隨后,Enge P采用共視時間傳遞法將站鐘偏差分離出來,進而將解算減少至四維(星歷和星鐘)。1999年,斯坦福大學和JPL研究小組共同對上述算法進一步改進,采用站間單差消去殘余的電離層和對流層等共同誤差,再利用星際雙差消除基準站間的誤差,先求解星歷,再利用修正的星歷解算星鐘,現有SBAS系統普遍采用這種算法。德國的GFZ地學中心通過對幾種算法的綜合分析于2004年指出,以上幾種算法實質上還是星歷和星鐘的統一解算,適用于中軌衛星星座,不大適用于中高軌結合的混合星座[6]。蔡成林[7]等人結合BDS混合星座特點,提出了一種將星鐘和星歷誤差解算過程分離的新方法,從而將四維時空解算變為三維空間解算,有效提高了定位精度。

2.3.2 電離層延遲差分修正方法分析

電離層延遲是影響衛星導航測距和定位精度最重要誤差源之一[8]。SBAS可通過多個連續運行的參考站觀測數據對衛星導航信號的電離層延遲進行實時監測,并生成電離層差分修正數,從而修正用戶的電離層延遲。SBAS通常采用格網修正法來修正電離層延遲[9],其提供的電離層差分修正數是電離層格網點處的垂直電離層延遲估計。傳統的電離層修正的格網修正方法,更多地借助電離層的經驗模型(如Klobuchar模型、Bent模型、IRI模型),其計算精度不可避免地受到這一類模型本身精度的影響和制約[10]。

當前運行的SBAS系統主要采用三種方式針對每個電離層格網點進行垂直電離層延遲評估[11]:一種是三角格網插入的卡爾曼濾波方法(Solar-TRIN)。假設電子容量是固定的,通過電離層穿刺點測量的傾斜總電子容量(TEC)值,計算球型網格點上的TEC值;第二種是廣泛應用于地質統計學的基于Kriging插入方法,該方法利用已知的樣本值和設定的協方差函數(變差函數)來確定不同時間點和位置的未知值,充分利用TEC的空間相關性,并進行不確定性評估測量;第三種方法則考慮綜合了以上兩種方法的優勢,使用變差函數考慮空間相關性。

2.3.3 完好性監測技術分析

完好性監測是實現系統故障監測和排除的有效手段,能夠檢驗衛星導航定位服務品質。當前衛星導航系統三大完好性監測方法[12]為:一是外部增強方法,如廣域增強系統、局域增強系統等在向用戶播發誤差改正數的同時也給出改正數的完好性信息;二是接收機自主完好性監測RAIM方法,利用導航衛星的冗余信息,實現多個導航解的一致性檢驗,以達到完好性監測的目的;三是衛星導航系統自身基本完好性監測和衛星自主完好性監測。

衛星鐘是實現衛星導航定位系統精確定位的基礎,其完好性監測主要是監測衛星鐘差異常。因此,SBAS需對衛星鐘的狀態進行密切監測,適時作出故障鐘排除、星載鐘切換等操作。通常,衛星鐘差異常可以通過星載原子鐘的高精度頻率或相位比對測量、動態Allan方差和基于滑動窗口的最小二乘擬合算法,并結合來二階多項式模型、灰色模型、Kalman濾波器模型等多種衛星鐘差模型實現,但實時性上大多難以滿足系統需求。目前,SBAS完好性監測以EGNOS和基于GPS的SBAS的完好性概念最具有代表性。EGNOS結合自身系統完好性,可提供空間信號和完好性標志等完好性信息;基于GPS的SBAS結果廣域增強技術和地面完好性監測技術,提出UDRE、GIVE等完好性概念。雖然二者概念不同,但均以觀測方程的形式將誤差通過空間幾何關系到定位域的誤差之上,使多星座間完好性信息等效利用成為可能[13,14]。對于DFMC SBAS系統完好性來說,因其包含綜合信息完好性和用戶端完好性監測兩部分,故可考慮將上述三種方法相結合,在系統內部進行信息的完好性參數計算,同時在用戶接收端輔助以接收機完好性監測算法。SBAS互操作的實現將能更好的支持民用航空各個飛行階段的精度和完好性性能需求。

3 對SBAS電文設計的啟迪

目前,我國在GNSS系統層面取得了系列的研究成果,為我國SBAS系統建設起到了積極的推動作用。然而,由于起步較晚以及GPS系統的先入優勢,許多方面的研究尚處在試驗論證層面,且高精度相位增強信息的算法設計還需進一步的系統化和深入化。尤其我國北斗衛星導航系統星座是由GEO、IGSO和MEO組成的混合星座,具備建設衛星導航與星基增強一體化系統的有利優勢,但如何進一步利用GEO和IGSO衛星進行星基增強還需深入研究。因此,進一步深化研究和探討適于我國衛星導航系統的星基增強技術,建立和完善星基增強體系,對促進我國衛星導航系統未來發展和多星座SBAS系統互操作實現有著積極的作用。綜合分析SBAS研制建設經驗,對SBAS互操作標準建設提出以下建議:

(1)導航信號設計標準。依據開放性和自主性原則,SBAS互操作標準建立應立足于所依附的衛星導航系統自身特點基礎上,充分利用國內外現有的標準資源和研究成果,特別是SBAS信號頻率、信息速率、測距碼、調制方式、信號通量密度等主要參數設計均應與衛星導航系統基本導航服務相應頻段的信號保持一致,初步確立信號的兼容性和互操作性。

(2)星基增強電文標準設計。參照RTCA DO-229D國際標準和SBAS L5接口控制文件草案,并根據地面運控段各項業務解算和用戶需求,確定導航電文內容,并進一步根據電文長度、信息更新速率等確定導航電文結構和電文糾錯編碼方式,初步確立信息的兼容性和互操作性。

(3)星基增強電文處理標準設計。時空基準是進行各項業務解算的基礎。在系統時間方面,各SBAS時應通過與UTC間的差值計算,獲知其與其他SBAS間的時差。在空間坐標系方面,由于各大GNSS系統采用了不同的坐標框架,其相對偏差將影響各衛星星座的互操作。需通過在觀測模型中設置互操作參數[17],并將各SBAS系統間存在的坐標系統誤差廣播給用戶。需要注意的是,各SBAS必須選擇各自的參考衛星進行差分,才能消除坐標互操作參數的影響[15]。

在誤差修正技術和完好性監測技術方面,現有標準僅支持航空設備最簡性能操作,針對單頻單星座、單頻多星座、雙頻單星座、雙頻多星座的SBAS互操作技術還需進行深入地研究和設計。

星基增強互操作的設計應綜合權衡的各方要素,并隨著技術的發展,進行誤差修正參數和模型的優化設計,并對SBAS互操作設計標準進行同步更新。

4 結束語

本文在綜合分析了SBAS互操作設計的要素的基礎上,從導航信號設計、星地傳輸信息和星基增強業務處理3個方面提出了SBAS互操作標準設計的意見建議。隨著衛星導航互操作技術和星基增強技術的發展,各SBAS的設計結構和參數選擇存在差異,但所涵蓋的關鍵設計要素基本一致,進而可以總結歸納形成概要設計標準,為各SBAS系統兼容性和互操作性打下堅實基礎,也為用戶端的簡化設計提供前提條件和重要支撐,引領全球星基增強服務的無縫發展。