淺析信息化技術在特殊人群防控應用研究

馬文學,秦 曉

(1.一體化指揮調度技術國家工程實驗室,北京 100192;2.武警部隊,北京 100089)

隨著城市化的不斷發展,外來人口增加、貧富懸殊、文化沖突等問題的突出,以“打擊工作”為主的社會治安管理模式已不能滿足時代的需求,特殊人群作為潛在的社會治安隱患群體,其控制不當則往往演變成治安高危人群,如何有效預防和管理特殊人群是當代社會管理中亟需解決的主要問題之一。

在歐美國家,很多城市社區已經通過情境預防預防犯罪,并取得了很好的效果,如奧斯卡·紐曼在《防衛空間-通過城市設計預防犯罪》一書中提出了“可防衛空間”的概念[1];1971年,杰佛瑞在著作《通過環境設計預防犯罪》中提出應當重視事前通過環境設計預防犯罪[2]。然而在我們國家,社區內犯罪預防設計基本屬于一片空白,特殊人群在我國以前社會管理中經常被忽視,然而特殊人群違法犯罪和肇事已成為當前影響社會穩定和構建和諧社會的一大因素或者隱患。

情景預防的主要思路包括很多,本文旨在通過防控目標對象的角度,以特殊人群為主體,通過完善視頻技術監控體系,實時采集特殊人群進出及軌跡信息,并在此基礎上,依托后臺智能算法,及時推送預警信息,進而讓行為人認識到犯罪的行為難度增加,被捕的可能性增大,收益減少,以此來減少犯罪的結果。

1 特殊人群防控應用研究的背景

1.1 特殊人群概念界定

特殊人群,不同社會管理領域對其范圍有不同界定,理論上是指那些因主客觀原因導致在社會競爭中處于不利形勢的“邊緣”人群[3]。本文所探討的特殊人群,是針對公共安全管理領域而言,由綜治辦于2015年發布的《社會治安綜合治理基礎數據規范GB/T 31000-2015》中定義的五類人員,具體包括刑滿釋放人員、社區矯正人員、肇事肇禍等嚴重精神障礙患者、吸毒人員、艾滋病危險人員。針對這部分v人員,全國已經陸陸續續開展相應的數據采集錄入工作,如何利用信息化技術盤活這些實時、海量的靜態數據,高效挖掘特殊人群人員行為特征,并對異常行為推送預警信息,成為本文研究的重點。

1.2 特殊人群防控應用研究理論依據及關鍵技術

1.2.1 情景預防理論基礎

情景預防是由美國羅格斯大學學者羅納得·克拉克[4]提出,他依據“控制環境—增加難度—減少匯報—預防犯罪”這假設提出了一些了具體措施,指通過恰當的改變或控制日常生活情境,來讓行為人認識到犯罪行為難度增加,進而減少犯罪機會。針對社區犯罪預防,可通過邊界及出入口犯罪預防安全設計,即通過增加攝像頭、進出小區通過人臉識別等方式來消減犯罪場景。

1.2.2 多維一體關系管理機制

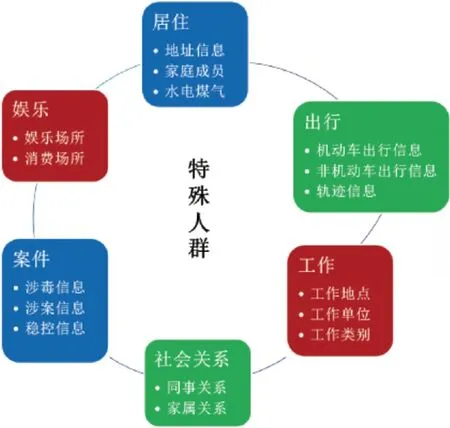

本文研究以“人”為中心,通過整合“人”的“居住、出行、工作、社會關系、案件、娛樂”多維信息,形成圍繞人的多維一體的閉合管理模式,即通過全息感知、數據互聯等手段,以特殊人群為原點,將其管理半徑擴散到其所關聯的居住、工作、出行等信息,從微觀層面出發,形成特殊人群的日常生活網絡,將分散的點連接成線,繼而形成一個面,在發現異常情況時,可隨時調動相關信息,比如吸毒人員復吸現象,可快速定位到該吸毒人員所居住地,歷史戒毒情況記錄、關聯親人等,簡化搜索、調研流程,根據關聯信息快速關聯對應的處置方案,并快速調度對應的機構及人員進行處置。

1.2.3 “端+云”技術手段

物聯網的出現,讓全面感知、實時傳遞成為常態,而云計算出現,使每秒10萬億次的運算能力成為可能;依靠多樣化終端(比如門禁、視頻、人臉識別、手環等)可為社區、街道實時采集人員信息、人臉信息、指紋信息、車牌信息等,并通過數據清洗、數據整理、數據分發等方式,將采集的數據依據一定的規則存儲到云平臺上,通過統計分析方法和數據模型測算犯罪數量與特定因素之間的相關關系,依照數據驅動決策方法。比如,針對社區特殊人群,可通過采集特殊人群進出口人臉信息,掌握特殊人群的行動軌跡,如何時進社區,何時去戒毒所,這個月去社區報到過幾次,實現軌跡信息全掌握,將傳統的紙質、人工管理及服務模式轉換為電子化、信息化的可追蹤的手段。

2 信息主導下特殊人群防控特征分析

2.1 信息化技術與特殊人群管理、服務流程的融合

科技手段的出現改變了傳統的單一的、點對點的服務管理模式,比如工作流引擎的出現,可標準化社區、街道日常服務流程,提高工作效率,實現特殊人群管控無死角。如可通過流程化的方式實時獲取社區某個精神病人歷史治療記錄、社區工作人員隨訪記錄、公安人員巡防記錄以及下次責任醫生面訪時間,實現業務流的在線化,可追溯化。

2.2 特殊人群管理與服務信息處理的集約化和智能化

在日常綜治工作中,公安、監獄、司法所、法院等防控機構存儲了大量的案卷、檔案、報表、文件數據,這些屬于無關聯性的非結構化數據,但緣于記錄的非結構化數據只有轉換為能夠測量的結構化小數據才有應用的價值。數據治理技術的應用,可將這些信息通過數據清洗、數據挖掘等手段按照不同標簽實現分布式存儲、層次化分析,進而發現表象信息所反映的實質內容,充分利用采集的海量信息,實現特殊人群異常行為的預警預測。

2.3 系統的開放性、共享性

系統的開放性,一方面,打破了派出所、司法所、戒毒所、醫療部門之間的信息壁壘,以特殊人群為對象,將其關聯的車、居住地、事件以及歷史服務信息以樹狀圖形式關聯起來,充分挖掘、整合和利用各類信息,并依靠技術手段實現各要素之間、要素與網絡之間的互聯互通和共享,增大了防控的覆蓋面;另一方面,在數據共享的基礎上,可根據特殊人群類型,提供個性化的服務應用,比如心理建設、專業教育培訓,更好的也有針對性的為特殊人群進行服務。

3 信息化技術在特殊人群防控應用場景分析

3.1 打造特殊人群全域感知的防控圈

特殊人群作為治安防控的重點,其強流動性給相關管理及服務機構日常管理帶來了巨大的挑戰,亟需從空間和時間的維度保證特殊人群服務與管理的周期性與連續性。物聯網的出現將管理與服務的觸角觸及到神經末梢,以智能探頭、智能門禁、人臉圍欄、語音圍欄、網絡圍欄、重點圍欄出入市境監測感知系統為代表的感知終端,可實時傳遞現場采集的人臉、指紋、語音信息,實現特殊人群來有登記、動有軌跡、走有注銷的目標。

3.2 編織圍繞特殊人群的關系網絡

基于物聯網打造的“全息感知,智能防控”的防控圈,在數據后臺智能算法操作下,自動匹配和關聯特殊人群手機、MAC、虛擬身份、居住情況、經濟情況、日常行蹤、來源地域等數據,歸納出特殊人群畫像信息,建立特殊人群“一人一檔”數據模型,即以“人”為中心,整合“人”的“居住、出行、工作、社會關系、案件、娛樂”等信息,刻畫特殊人群行為特征和社會關系網絡,通過對轄區特殊人群的個性化行為分析,實現對弱勢群體的精準服務,有效掌控。

3.3 個性化算法推薦實現精細化管理

個性化算法的核心包括兩個,一個是前端采集的海量數據;另一個是后臺模型分析工具;比如可通過分析某一類群體的行動軌跡、行動規律、對外聯系,發現可能會引發社會穩定的事件并預警;除此之外,通過積累的業務技戰法中的軌跡分析、以點搜人、晝伏夜出、聚焦點分析等模型庫,可判斷社區特殊人群異常行為,比如吸毒人員是否有吸毒復吸,矯正人員是否有離開矯正區域,并結合各類業務知識庫,打造了能24小時不間斷增強“學習”+“工作”的電子社區警察,徹底解放基層警力,智能化預警安全異常人員和事件,實現高效智能的社區安全管理。

圖1 “一人一檔”關系模型圖

3.4 建立信息互聯互通應急聯動機制

通過信息集成,公安機關可與衛生、司法、民政、勞動和社會保障、教育、文明辦、綜治辦等建立互聯互通平臺,共享特殊人群實時信息,并動態監控,一旦出現矛盾糾紛、違法犯罪、突發事件時,可及時通過移動端將信息反饋給指揮中心,和依據現場采集的視頻信息、業務流信息,合理調度應急資源、應急預案進行處置。

4 結束語

特殊人群管理與服務工作是社會管理工作創新的重要內容,作為潛在的社會治安隱患群體,有針對性的解決當前特殊群體的服務和管理問題,對于治安防控具有積極的意義。物聯網、移動互聯網、大數據、云計算等技術的出現,為特殊人群管控提供了一種全新的管理模式,即以信息為先導來整合、引導和分配社區服務管理資源,能夠使特殊人群服務管理從定性變為定量、靜態變為動態、單一變為綜合、滯后變為實時。