亞熱帶地區不同森林經營方式對氮輸出的影響

張文強,楊智杰,胥 超,李若南,王全成

(1.福建師范大學 地理科學學院,福建 福州 350007; 2.福建師范大學 濕潤亞熱帶山地生態國家重點實驗室培育基地,福建 福州 350007)

當前我國人工林經營規模不斷擴大,2016年人工林面積已達6 933萬hm2,其中南方地區人工林面積占比為42%[1]。但南方地區山高、坡陡、雨大等自然特點,以及不合理的森林經營方式(皆伐、煉山、整地等),加劇了該區的水土流失和養分損失[2]。氮作為主要的土壤養分,在維持土壤生產力、供給植被生長等方面起著重要作用,而不同森林經營方式直接影響林內環境因素,從而影響森林氮流失形態和過程。與次生林相比,人工幼林郁閉度低,林內光照強、溫度高,微生物活性強,土壤氮素礦化、硝化速率高,加之南方地區的氣候特點是雨熱同期,雨季土壤含水量經常處于飽和狀態,極易產生徑流[3]。有研究指出,煉山造林后全氮、全磷和全鉀的損失量分別為不煉山的22、17和11倍,土壤速效氮含量亦降低24%[4];相反同煉山造林相比,采取人工促進天然更新的森林經營方式后,不僅水土流失量減少了88%[5],而且大量剩余物回歸地表,增加了土壤表層的有機質含量,促進了土壤改良和森林氮儲存,有利于林木生長。當前的研究表明,煉山后養分損失嚴重,但是針對不同森林更新方式對土壤氮素的影響研究較少,特別是采取人工促進天然更新的森林經營方式后的土壤氮流失變化規律尚不清楚。

近年來,我國南方大面積天然常綠闊葉林被采伐,采用不同的經營方式進行森林更新,形成各種次生林、人工促進天然更新林(簡稱人促幼林)和皆伐后經營的人工林等森林類型。基于此,本研究選擇亞熱帶地區天然林采伐后形成的米櫧次生林、米櫧人工幼林、米櫧人促幼林為研究對象,探討了不同森林經營方式下的氮流失差異,旨在為中亞熱帶森林經營提供科學依據。

1 研究區概況

試驗地設在三明市陳大國有林場金絲灣森林公園內的黃坑工區(26°19′N、117°36′E),平均海拔330 m,屬于中亞熱帶季風氣候區,多年平均氣溫19.1 ℃,無霜期300 d左右,年均降水量1 749 mm,降水主要發生在3—6月份,期間降水量占全年降水量的60%,年均水面蒸發量1 586 mm,年均相對濕度80%。土壤為花崗巖發育的紅壤,土壤厚度超過1 m。喬木層優勢種為米櫧(Castanopsiscarlesii),其林分密度為2 650株/hm2,平均樹高為19.7 m,平均胸徑為13.5 cm,其他喬木樹種有黧蒴錐(Castanopsisfissa)、木荷(Schimasuperba)等;林下灌木主要由鼠刺(Iteachinensis)、黃瑞木(Adinandramillettii)和山礬(Symplocossumuntia)等構成;草本則以黑莎草(Gahniatristis)、芒萁(Dicranopterisdichotoma)和毛冬青(Ilexpubescens)等為主。

2 材料與方法

2.1 試驗設計

選取米櫧次生林內坡向一致、坡度相近的一面坡地作為研究樣地(面積約1.14 hm2),對其進行采伐后以不同經營方式再造林,具體經營方式如下:①米櫧人促幼林。2011年12月對原有的米櫧次生林進行采伐,采伐時保留米櫧幼苗,采伐后將采伐剩余物均勻地平鋪在采伐跡地內,之后封禁,任其自然更新。②米櫧人工幼林。2011年12月對原有米櫧次生林地進行皆伐,然后將采伐剩余物平鋪在樣地上晾曬,晾干后進行火燒,火燒后進行米櫧幼苗種植。觀測期間不做施肥處理。

米櫧人促幼林和米櫧人工幼林的營林面積均為0.36 hm2,每種森林經營模式各設3個重復區域,分布于上、中、下坡地,每個重復面積約為0.12 hm2,在每個重復區域的中心部位建20 m×5 m(順坡方向×等高線方向)的徑流小區。同樣,在作為對照的米櫧次生林的上、中、下坡位設3個重復的徑流小區。不同營林方式下的林分特征和土壤理化性質見表1、2。

表1 不同營林方式下的林分特征

表2 不同營林方式下的土壤理化性質

2.2 樣品采集和數據處理

本研究選取2013年3—5月發生的水土流失事件(氮流失量占全年的60%以上),對每次流失事件的徑流進行觀測后采樣。具體方法為在徑流產生后,于次日早上8時進行取樣,取樣前先測量徑流池內徑流水的深度以確定徑流量,然后攪拌均勻,用1.5 L試劑瓶在徑流池內不同位置多點取樣,徑流樣品帶回實驗室并置于4 ℃環境下待測。

使用SPSS處理3種森林類型的數據,觀測期間3

種森林類型的徑流量、徑流水氮濃度、氮通量之間的差異用重復測量方差分析進行檢驗(顯著性水平設為α=0.05)。

3 結果與分析

3.1 不同森林經營方式的地表徑流量

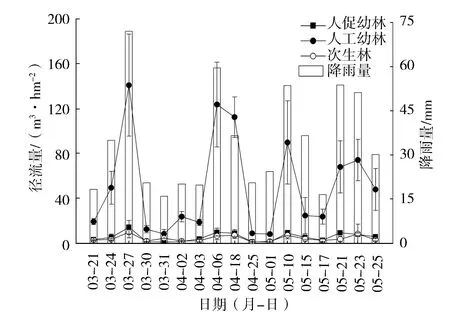

從觀測結果和圖1可知,在降雨量相同的條件下,觀測期間米櫧次生林地表徑流量為1.3~14.5 m3/hm2,人促幼林地表徑流量為1.5~10.1 m3/hm2,二者之間徑流量無顯著差異(P>0.05);但是人工幼林地表徑流量顯著高于次生林和人促幼林(P<0.05),人工幼林地表單次產流量是次生林的1.8~18.5倍,與人工幼林相比人促幼林地表徑流量減少了77.9%~92.6%。

圖1 不同森林經營方式的地表徑流量

3.2 不同森林經營方式的地表徑流氮輸出濃度

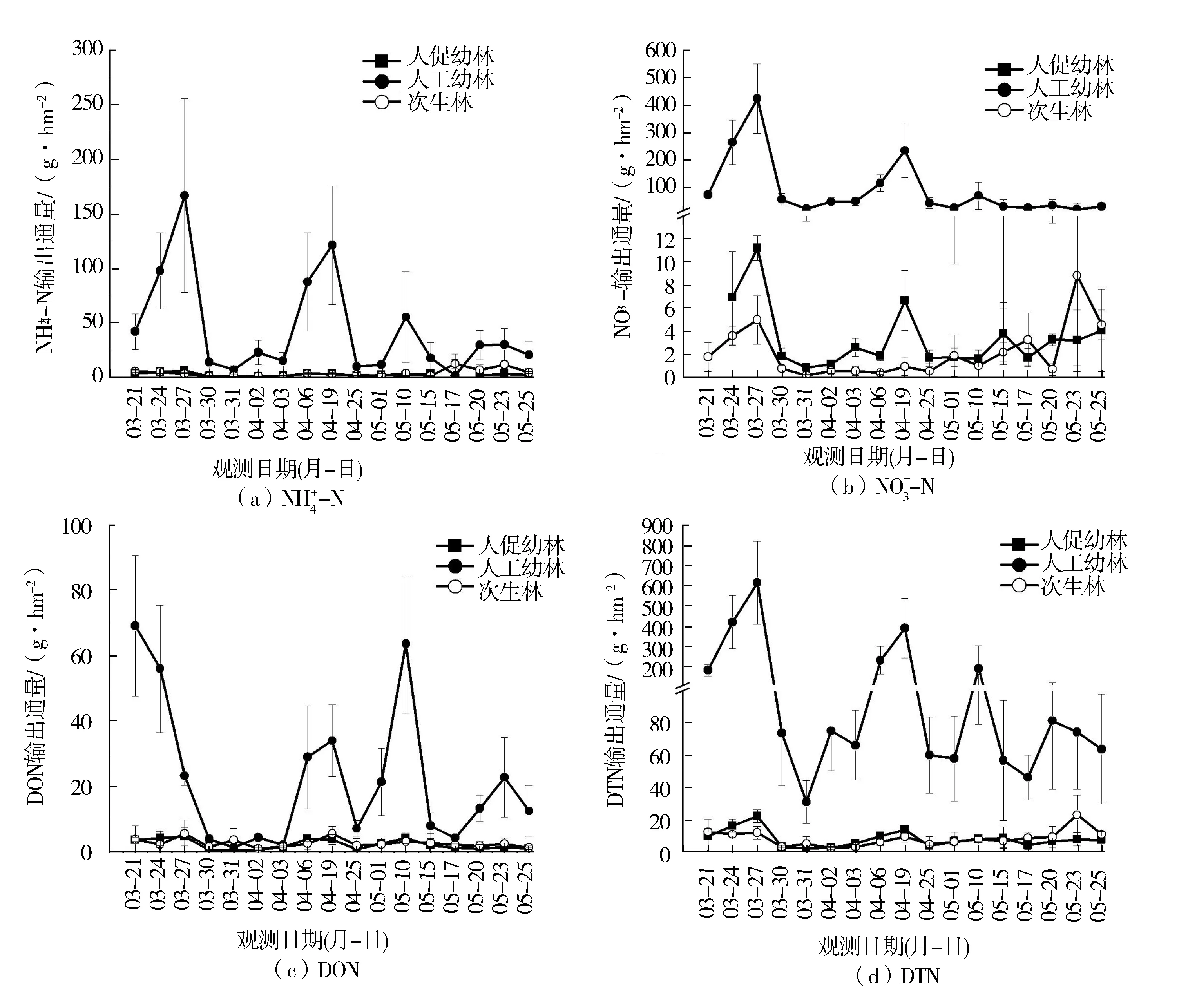

3.3 不同森林經營方式的地表徑流氮輸出通量

圖2 不同森林經營方式下地表徑流氮輸出濃度

圖3 不同森林經營方式下地表徑流氮輸出通量

3.4 不同森林經營方式的地表徑流氮輸出形態

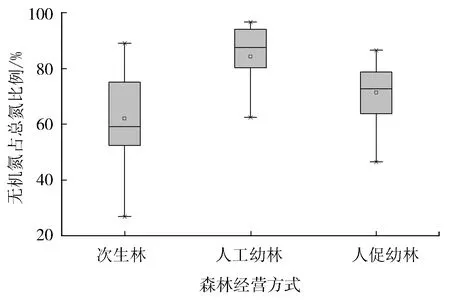

從觀測結果和圖4可知,米櫧次生林、人促幼林和人工幼林的地表徑流氮輸出形式主要以無機氮為主,無機氮輸出比例均大于50%。與次生林相比,人促幼林和人工幼林無機氮輸出比例顯著增加(P<0.05),無機氮所占比例由次生林的59.7%增加到82.3%(人工幼林)和68.6%(人促幼林)。

圖4 不同森林經營方式下地表徑流無機氮輸出比例

4 討 論

4.1 不同森林經營方式對地表徑流量的影響

在觀測期間發現,相同降雨條件下,人促幼林地表徑流量比人工幼林減少了77.9%~92.6%。這是因為:一方面煉山使得枯落物被焚燒,地表裸露,從而使得大量降雨直接形成徑流,有研究表明煉山后第一年的地表徑流量和土壤流失量分別為不煉山的11和88倍[6];另一方面,煉山使土壤結構遭到破壞,有研究表明煉山跡地的土壤團聚體破壞率顯著高于原生林地,煉山后>5 mm的水穩性團聚體含量減少了37.5%[7],水穩性大團聚體含量降低后水土流失發生的風險提高。南方山區坡度大,雨量充沛,雨強較大,煉山后林地裸露極易產生嚴重的水土流失。相反,保留地表采伐剩余物,枯枝落葉不僅可以分散雨水能量,還能增加地表蓋度,加大林地表面粗糙度,降低雨水對土壤的濺蝕,減少徑流量。趙鴻雁等[8]研究表明,保留凋落物層可以減少88.8%的徑流量。以上分析表明亞熱帶地區在進行森林采伐時,保留采伐剩余物可以有效減少地表徑流。

4.2 不同森林經營方式對地表徑流氮輸出濃度的影響

4.3 不同森林經營方式對地表徑流氮輸出通量的影響

本研究發現,人工幼林DTN輸出通量分別是次生林和人促幼林的20.4和20.8倍。曾杰等[10]在對喀斯特地區土壤養分流失的研究中發現,喀斯特裸地土壤年均氮流失量為47.0 kg/hm2,而牧草地的氮流失量比裸地低64.0%;張興昌等[11]在黃土高原小流域土壤氮素流失規律的研究中指出,與裸地相比,當植被蓋度為60%時土壤氮素輸出減少89.3%。對不同區域的研究都發現,維持良好的植被蓋度可以有效減少土壤氮流失,因此在皆伐時將采伐剩余物水平堆積而不煉山,保持良好的植被蓋度,可以有效地減少幼林地水土流失量,并且可以使土壤氮素保存于采伐剩余物和土壤中,維持土壤地力。我國南方紅壤丘陵區受降雨量大、暴雨多、基巖風化程度高、風化殼抗蝕性差、地形破碎、坡度變化大等自然因素影響和人為活動強烈干擾,水土流失范圍廣。據水利部調查,目前南方紅壤丘陵區水土流失總面積13.12萬km2,占全區土地總面積的11.12%。因此,在該區選擇人工促進天然更新的營林方式具有重要的生態意義。

5 結 論

(1)同煉山造林相比,采取保留采伐剩余物進行人促更新的森林經營方式,可以減少77.9%~92.6%的地表徑流量。

(3)不同森林經營方式的氮輸出通量也存在顯著差異,無機氮是徑流氮素輸出的主要形式,本研究發現采取人工促進天然更新的森林更新方式,無機氮的輸出比例將比煉山造林減少13.7百分點。