他克莫司聯合糖皮質激素治療進展型IgA腎病合并黏膜感染患者的近期療效觀察

聶艷芳,陳 媛,萬曉晴,李春勝,余海峰,單艷梅,張 薇,陳孜偉

(臺州市中心醫院 腎內科,浙江 臺州 318000)

IgA腎病是臨床常見的原發性腎小球疾病,也是導致慢性腎功能衰竭的主要原因。流行病學報道顯示[1-2],IgA腎病患病人數約占原發性腎小球疾病患病總數的20%~40%,且發病率呈逐年升高的趨勢,超過25%的IgA腎病患者可進展至腎功能衰竭。已有研究證實[3],IgA腎病的發生與IgA免疫系統功能異常密切相關,因IgA主要產生于黏膜系統,故25%~30%的IgA腎病患者往往伴隨黏膜感染。目前對于IgA腎病合并黏膜感染的臨床治療方案尚無明確共識,單純糖皮質激素治療方案總體療效欠佳,而糖皮質激素聯合應用其他免疫抑制劑治療的方案尚存在療效和安全性的爭議[4]。本文旨在探討他克莫司聯合糖皮質激素對治療進展型IgA腎病合并黏膜感染患者近期療效的影響。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取臺州市中心醫院2014年1月—2017年3月收治的120例進展型IgA腎病合并黏膜感染患者。納入標準:①符合進展性IgA腎病診斷標準[5];②年齡≤60歲;③存在黏膜感染;④血肌酐(Cr)<265 μmol/L或腎小球濾過率(eGFR)>30 mL/(min·1.73m2);⑤24 h蛋白尿量>1 g。排除標準:①近12周應用免疫抑制劑的患者;②繼發性IgA腎病患者;③急進型腎炎綜合征患者;④腎小管壞死患者;⑤過敏體質患者;⑥精神系統疾病患者;⑦重要臟器功能障礙患者;⑧臨床資料不全的患者。所選患者以隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組各60例。對照組男32例、女28例,平均年齡36.29±5.72歲,平均BMI 25.59±3.63 kg/m2,平均動脈壓99.51±14.26 mmHg,單純蛋白尿型20例、急性腎炎型 3例、血尿伴蛋白尿型31例、腎病綜合征型6例;觀察組男34例、女26例,平均年齡36.42±5.75歲,平均BMI 25.52±3.60 kg/m2,平均動脈壓99.64±14.30 mmHg,單純蛋白尿型21例、急性腎炎型2例、血尿伴蛋白尿型30例、腎病綜合征型7例。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。本研究經醫院倫理委員會批準,所選患者均簽署知情同意書。

1.2 治療方法 所選患者均給予血管緊張素轉化酶抑制劑(ACEI)或血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑(ARB)降壓藥物治療,對于血壓仍超過130/80 mmHg者可與其他降壓藥物聯用。對照組患者給予口服糖皮質激素,劑量為3~5 mg/(kg·d);觀察組患者則在此基礎上加用他克莫司,首劑量0.05 mg/(kg·d),連用3個月后如癥狀緩解則減量1 mg/d維持,未緩解者維持首劑量;兩組療程均為12個月。

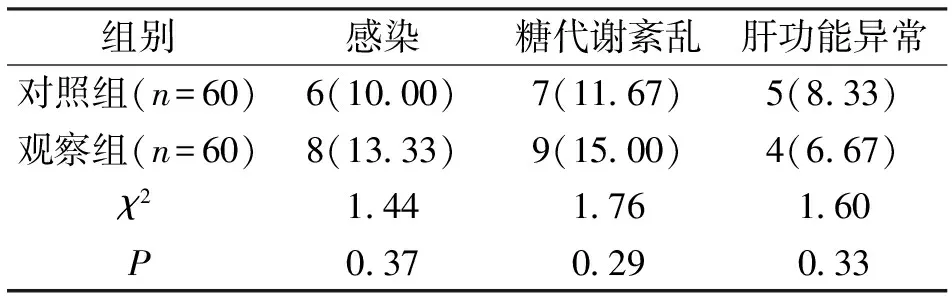

1.3 觀察指標 ①采用AU4800全自動生化分析儀(美國BeckmanCoulter公司)檢測Cr、24 h尿蛋白定量、eGFR及胱抑素C(CysC);②采用ELISA法(上海生工生物技術有限公司)檢測患者血清白細胞介素18(IL-18)、細胞間黏附分子-1(ICAM-1)、內皮素1(ET-1)及血管內皮生長因子(VEGF)水平;③記錄不良反應情況,包括感染、糖代謝紊亂及肝功能異常;④ 療效判定標準:24 h尿蛋白定量<0.5 g,腎臟功能基本正常為痊愈;24 h尿蛋白定量較基線水平降低>50%,血肌酐水平復常或較基線水平降低>20%為顯效;24 h尿蛋白定量較基線水平降低30%~50%,血肌酐較基線水平降低≤20%為有效;未達上述標準為無效;總有效率=(治愈例數+顯效例數+有效例數)/總例數×100%。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0軟件,計量資料采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 近期療效比較 治療12個月后,觀察組治愈17例,顯效23例,有效15例,總有效率為91.67%(55/60);對照組治愈10例,顯效14例,有效20例,總有效率為73.33%(44/60),兩組差異有統計學意義(χ2=8.16,P=0.02)

2.2 腎功能等指標比較 治療前,兩組患者Cr、24 h尿蛋白定量、eGFR及CysC水平比較,差異均無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組患者Cr、24 h尿蛋白定量及CysC水平均低于對照組,eGFR水平高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05);見表1。

表1 兩組患者腎功能等指標比較

注:a與對照組比較,P<0.05;b與本組治療前比較,P<0.05。

2.3 IL-18、ICAM-1、ET-1及VEGF水平比較 治療前,兩組患者IL-18、ICAM-1、ET-1及VEGF水平比較,差異均無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組患者IL-18、ICAM-1、ET-1及VEGF水平均低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05);見表2。

表2 兩組患者IL-18、ICAM-1、ET-1及VEGF水平比較

注:a與對照組比較,P<0.05;b與本組治療前比較,P<0.05。

2.4 不良反應發生率比較 兩組患者感染、糖代謝紊亂及肝功能異常的不良反應發生率比較,差異均無統計學意義(P>0.05);見表3。

表3 兩組患者不良反應發生率比較 [n(%)]

3 討論

IgA腎病具有臨床發病率高、遠期預后差及易進展形成終末期腎病等特點,其中進展型IgA腎病的臨床及病理表現更為復雜,其治療方案選擇多依靠病理類型與臨床表現[6]。已有研究顯示[7],黏膜感染是IgA腎病遠期預后不佳的重要獨立危險因素之一,其發生機制與IgA密切相關;患者系膜區沉積IgA部分來源于黏膜區域,故黏膜感染多與進展型IgA腎病伴隨存在。目前,對于進展型IgA腎病合并黏膜感染患者多在常規ARB/ACEI基礎上給予糖皮質激素進行病情控制[8]。但臨床報道顯示[9],該方案降低尿蛋白量的效果一般,長期應用后療效下降且難以有效控制病情進展。他克莫司屬于鈣調磷酸酶抑制劑,其在體內一方面能夠拮抗鈣調蛋白依賴PPase活性和ILK轉錄,干擾T淋巴細胞活化;另一方面可對 IL-8、IL-10及血管通透因子(VPF)合成分泌進行抑制,同時發揮B淋巴細胞活性抑制效應[10]。他克莫司也可與腎臟瞬時受體電位陽離子通道6(TRPC6)受體結合,減輕足細胞損傷程度和降低蛋白尿量;此外還具有誘發突觸極蛋白磷酸化,提高足細胞細胞骨架穩定性等作用[11]。近年來,他克莫司已被廣泛用于難治性腎病綜合征和狼瘡性腎炎的強化干預,在降蛋白尿方面顯示較好的效果[9],但在進展型IgA腎病合并黏膜感染患者治療方面尚缺乏相關研究。

本研究結果顯示,觀察組患者近期療效顯著優于對照組,觀察組患者治療后Cr、24 h尿蛋白定量、eGFR及CysC水平均顯著優于對照組,提示他克莫司聯合糖皮質激素治療進展型IgA腎病合并黏膜感染患者在改善腎功能方面較單用糖皮質激素效果更佳。本研究結果還顯示,治療后,觀察組患者IL-18、ICAM-1、ET-1及VEGF水平均明顯低于對照組。臨床研究顯示[12],IL-18能刺激腎臟細胞增殖,強化免疫應答效應,促進多種炎性因子釋放,進而加重腎臟功能損傷;ICAM-1是參與機體黏膜免疫反應主要介質之一,具有誘導內皮細胞活化、提高免疫反應強度及加快血管形成速率等作用[13];ET-1屬于強效縮血管活性肽,能夠加快腎小球系膜細胞增殖和降低腎臟血管灌注量,進而加重局部缺血缺氧損傷[14];而VEGF水平則已被證實與患者蛋白尿及腎臟功能損傷程度存在明顯正相關[15]。另外,本研究結果顯示,兩組患者各不良反應發生率比較,差異均無統計學意義,提示聯合他克莫司并未加重進展型IgA腎病合并黏膜感染患者不良反應的發生風險。有報道認為[7],他克莫司與激素聯合治療IgA腎病可能導致嚴重感染,但在本研究中未出現,這可能與本研究中他克莫司劑量維持在有效劑量下限有關。

綜上所述,他克莫司聯合糖皮質激素治療進展型IgA腎病合并黏膜感染患者能夠提高近期療效,改善腎功能,調節血清IL-18、ICAM-1、ET-1、VEGF水平。但受限于納入樣本數量、隨訪時間及單一中心等影響,結果有待大規模前瞻性臨床研究驗證。