滿地都是六便士,他卻抬頭看見了月亮

宋夢寒

1919年,也就是第一次世界大戰結束后的第二年,一部名為《月亮和六便士》的小說風靡歐洲。作家毛姆通過講述一個證券經紀人放棄穩定安逸的生活去追尋藝術夢想的故事,表達了自己對物質生活和精神世界之間的關系的思考。由于剛剛經歷了戰亂帶來的恐懼和疲憊,書中傳達的渴望逃離現實世界的情愫引起了無數讀者的共鳴,故事主人公的原型保羅·高更也因此受到了世人的關注。

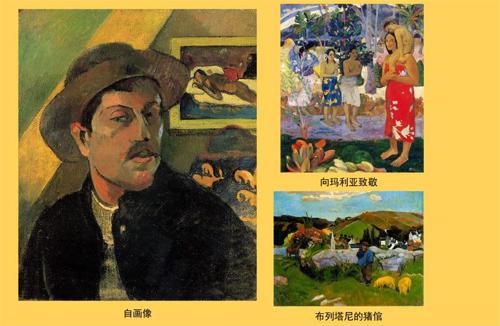

保羅·高更1848年出生于法國巴黎,他年輕的時候做過海員,后來做了證券經紀人。白天在證券交易所上班,業余時間畫畫,為他殷實的中產階級生活增添了許多文藝色彩。26歲那年,他結識了改變他一生的人——印象派大師卡米耶·畢沙羅。在畢沙羅的影響下,高更在畫畫上投注了更多的精力,并開始參加印象派的畫展。

為了把全部精力都投入美術創作,高更先是辭掉了收入不菲的穩定工作,然后幾經輾轉,終于從衣食無憂“奮斗”到了一貧如洗。當他連吃飯都成了問題的時候,他拋妻棄子,去了塔希提島。

塔希提島位于南太平洋,被法國探險家布干維爾稱為“高尚的野蠻人”和“維納斯般的女人”一起居住的人間天堂。塔希提人屬蒙古人種和澳大利亞人種的混合類型,他們信仰多神,有著復雜的祭祀和祈禱儀式。宜人的氣候加上豐富的物產,讓島上的原住民過著悠閑自在的生活。

高更與塞尚、凡·高并稱后印象派三大巨匠,相較于凡·高燃燒自我式的宣泄和塞尚眼中萬物皆為幾何形體的理性,高更則更喜歡塔希提島原始的粗獷、樸實和純粹。這與他厭惡都市文明,向往返璞歸真甚至是蠻荒的生活不無關系。海島的熱帶風光和當地人回歸自然的生活方式都深深地吸引了高更。更重要的是,他原本對傳統的學院派古典繪畫十分抗拒,卻又苦于沒有屬于自己的表達方式,是塔希提島的宗教與民俗文化讓他找到了自己的藝術歸宿。在這里,他畫中的色彩變得明艷又和諧,形體塑造也趨向單純和平面化,畫中不加修飾的筆觸和稚拙的形象生動地呈現出了熱帶海島耀眼的陽光以及當地獨特的宗教意境。

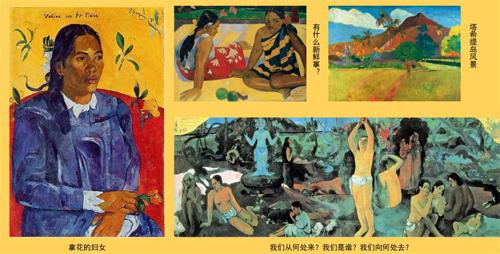

《向瑪利亞致敬》這幅畫就表現了畫家眼中塔希提島原始的神性。畫面的右邊是一位穿紅色塔帕裙的婦女,她的肩上坐著一個男孩。左側中景是兩個正在祈禱的婦女,她們身后的花叢中還藏著一個長發女子。整個畫面都做了平面化的處理,使人物看起來像是寺院里的浮雕。背景色彩斑駁絢麗,無論是虛構的樹木花草還是寫實的人物都有很強的儀式感,神秘且具有某種宗教暗示,宛如夢境一般。

高更的代表作《我們從何處來?我們是誰?我們向何處去?》也是在塔希提島創作的。此時的高更,剛剛經歷了因為貧病交加而自殺的絕望,獲救之后便產生了強烈的創作沖動,對于生命的意義也有了更加深刻的思考。這幅大型油畫傾注了高更全部的熱情,他把夢中的情景與在塔希提島的生活感受融合在一起,虛虛實實,似真似幻,既有東方的裝飾美,又不乏熱帶海島的奔放浪漫。畫家大膽地運用了補色的對比,畫面色彩單純且厚重。藍色的背景中有手心向外張開的佛像、像蛇一樣扭動的樹枝,有深藍色的遠山、淺藍色的湖泊、綠色的草地和紅色的花,這些具有哲學象征性的形象表達了畫家對生命意義的追問。在藍色背景襯托下的土黃色和土棕色人物共分三組,畫面從右至左分成了三個部分,每一部分都有一個主要人物,分別是嬰兒、采摘果子的年輕人以及年老的婦女,代表了出生、成長和死亡的生命歷程,是畫家對“認識自我”這一哲學命題的解答。

毛姆的小說《月亮和六便士》雖然以高更的生平為原型,但主人公與真實的高更相去甚遠。高更在去世前的三年里,生活極為悲慘,根本無力負擔在塔希提島的生活,他賣掉自己的土屋,搬到了多米尼加島上的一個小村鎮阿圖奧納。他把自己的新居(一個小茅屋)起名為“快樂之家”,然而短暫的精神上的愉悅并不能改變現實中的貧病交加。他因為保護土著人的利益而遭人陷害,被處以監禁和罰款,卻拿不出去上訴的路費,最后在憤懣憂郁中凄然離世。他死的時候一無所有,只在畫架上留下了一幅未完成的作品《雪中的布列塔尼村莊》。