北魏軍鎮州郡化問題新探

王興振

(復旦大學歷史地理研究中心,上海 200433)

在北魏軍鎮研究的學術史脈絡中,學界并未忽略北魏軍鎮州郡化現象,將之稱為“改鎮立州”,且從不同視角解讀了州郡化為何形成的問題。(1)學者將北魏軍鎮州郡化視為軍鎮廢置的附屬問題,并以軍鎮沿革變化為基礎討論該問題。嚴耕望將北魏的軍鎮劃分為“不設州郡縣地區之鎮”“與州郡并置且同治之鎮”“參間于州郡區域內,自統面積土地與人民,而無州郡與之同治之鎮”三類。在孝文帝廢鎮立州進程中,第一類軍鎮多保存,第二類軍鎮“一切廢之”,第三類軍鎮因等級之不同“多改置為州,間亦為郡”。嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,上海古籍出版社2007年版,第691—762、763—770、796—797頁。在解決軍鎮改置州郡的沿革問題之同時,學界已展開何以州郡化問題的探討,嚴耕望認為與孝文帝仿效南朝制度改革北魏體制有關。何德章將孝文帝廢鎮立州置于太和中“分置州郡”、地方行政體制改革等視角中,認為軍鎮州郡化有其必要性。范兆飛認為“改鎮立州的國家行為,在不同時間、不同地點根據可以實行編民化的具體情況得以不同程度地執行”。毋有江認為北魏“伴隨統治地方的深入”催生了軍鎮體制的州郡化進程。嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第794頁。何德章:《北魏太和中州郡制改革考釋》,《武漢大學學報(哲學社會科學版)》1995年第3期。毋有江:《道武帝之后北魏在新占地區的政區設置》,《北魏政治地理研究》,科學出版社2018年版,第58頁。范兆飛:《魏末城民新考》,童嶺主編:《皇帝·單于·士人:中古中國與周邊世界》,中西書局2014年版,第170頁。根據學界的研究,北魏軍鎮州郡化歷經三個階段,分別發生于太武、孝文、孝明三朝,各有不同的政治底色與性質。(2)直江直子認為太武帝改鎮為州、州鎮并立,在于建立民政與軍事機構分管的雙重結構,而孝文朝改鎮為州,則重建了政區體系與地方行政制度。[日]直江直子:《北魏の鎭人》,《史學雑誌》第92篇第2號,1983年。軍鎮州郡化與軍鎮的成立屬于兩種地方制度設計,而孝文朝的軍鎮州郡化在北魏地方行政史上則具有劃分時代的意義。何德章認為孝文帝改鎮為州是“太和十年(486年)‘分置州郡’即地方行政制度改革的中心內容”,范兆飛指出“北魏一朝部署軍鎮和改鎮立州,構成地方政體的核心內容”。何德章:《北魏太和中州郡制改革考釋》,《武漢大學學報(哲學社會科學版)》1995年第3期。范兆飛:《魏末城民新考》,童嶺主編:《皇帝·單于·士人:中古中國與周邊世界》,第170頁。而學界對軍鎮州郡化問題的考察,主要聚焦于孝文朝政區設置與地方行政制度更張兩種維度。(3)嚴耕望對改鎮立州的考證,集中在第三種類型的軍鎮,而“與州郡并置且同治之鎮”也同樣存在改鎮立州的情況,但是嚴氏并未說明。毋有江在政區變動的維度考察了改鎮立州對北魏政區體系的影響。薛海波指出“軍鎮改州是太和年間北魏地方行政區劃調整的重要部分”,但未討論“軍鎮改州”的復雜性及其如何影響政區調整的問題。嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第765—769頁。周振鶴主編,牟發松、毋有江、魏俊杰著:《中國行政區劃通史·十六國北朝卷》(修訂版),復旦大學出版社2017年版,第470—479頁。薛海波:《論北魏軍鎮體制與六鎮豪強酋帥》,《民族研究》2017年第3期。政區地理與地方行政制度既是軍鎮州郡化的重要內容,也深刻地塑造著州郡化路徑的差異性,學界對此尚缺乏全面的考察。(4)嚴耕望等已經注意到孝文朝軍鎮州郡化因政區地理差異而存在兩種類型,認為孝文朝的軍鎮州郡化產生在第二、三類軍鎮中,與州同治的軍鎮“太和中葉皆已廢鎮僅置州矣”。嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第766頁。何德章:《北魏太和中州郡制改革考釋》,《武漢大學學報(哲學社會科學版)》1995年第3期。比如,學界將軍鎮州郡化稱作“改鎮立州”,實際上屬于粗略而非精確表述,故而遮蔽了州郡化的復雜斷面,重新揭示軍鎮州郡化因政區地理差異而形成的演進路徑,是本文探討的核心議題。在地方行政層面,軍鎮組織體系是鮮卑統治階層運用自身軍事力量強固地方行政、輔翼州郡行政體系的制度安排,其改廢不僅因應特定政治情勢的需要,而且對北魏的統治方式與力量構成影響深遠。茲在前人研究基礎上,本文著眼于北魏政治發展進程,從政區地理、地方行政體制兩個維度考察太武、孝文兩朝的軍鎮州郡化(5)由于孝明朝的軍鎮州郡化未能實現,故不納入討論范圍。路徑與類型,進而解明由此開啟的北魏地方行政新進程。

一、 太武朝軍鎮州郡化的路徑與州鎮行政結構的改變

在北魏明元朝晚期,河北、河南已經形成州、鎮并立的局面,時軍鎮、州郡相互獨立,軍鎮只具有單一的軍事職能,并未發展為地方行政制度。至神年間(428—431年),軍鎮開始分化,其中重要的軍鎮借助開府置佐之權建立鎮府組織,由此進入制度化階段。軍鎮的體制化拔高了鎮將的權力,為其憑借鎮府系統逐漸獲得了都督州郡軍事之權、參與地方行政運作提供了制度基礎。神三年(430年),都曹尚書、原任虎牢鎮將的奚眷“復鎮虎牢,賜爵南陽公,加使持節、侍中、都督豫洛二州河內諸軍事、鎮南將軍、開府”(6)《魏書》卷三〇《奚眷傳》,中華書局1974年版,第722頁。,成立虎牢鎮都督區。同年十一月,廣阿鎮將叔孫建“除平原鎮大將,封丹陽王,加征南大將軍、都督冀青徐濟四州諸軍事”(7)神三年十一月戊戌,叔孫建破劉義隆兗州刺史竺靈秀于湖陸,同月壬寅,拓跋燾以叔孫建為平原鎮大將,太延三年(437年)薨于鎮。《魏書》卷二九《叔孫建傳》,第705頁。,形成平原鎮都督區,時冀州刺史為陸俟(8)陸俟在神三年左右拜冀州刺史。《魏書》卷四〇《陸俟傳》,第901頁。。太武帝通過“鎮將+都督諸州軍事”的設置,以軍鎮為中心建立囊括了州郡政區的都督區(9)張鶴泉指出“都督諸州軍事負責鎮戍的區域范圍一般以州和軍鎮為基本單位”,而且“都督諸州軍事統轄軍鎮與統轄各州,在軍事上的意義是一致的”,因此“軍鎮也是都督諸州軍事負責鎮戍的基本軍事組織”,此為北魏不同于南朝都督制的一個重要特征。張鶴泉:《北魏都督諸州軍事制度試探》,殷憲主編:《北朝史研究:中國魏晉南北朝史國際學術研討會論文集》,商務印書館2004年版,第100—101頁。,而鎮將的軍事權力亦借此擴展至州郡行政系統。嚴耕望由此指出“各鎮統轄廣遠,時或兼督數州,鎮將權勢之隆遠在州刺史之上”(10)嚴耕望:《北魏軍鎮制度考》,《“中央研究院”歷史語言研究所集刊》第34本上,1962年,第200頁。。但我們也要看到該設置的局限性。由于軍鎮、州郡兩套行政系統之間存在體制隔閡,所以鎮將即便通過“鎮將+都督諸州軍事”設置、建立都督區而凌駕于州刺史之上,但州郡行政系統的民政權仍獨立于軍鎮。相較于設置都督區的軍鎮,其他結構單一型軍鎮往往面臨與州郡行政關系的問題,如延和二年(433年)轟動朝野的安定鎮將延普與涇州刺史狄子玉“爭權”事件(11)《魏書》卷四《世祖紀上》,第82頁;《魏書》卷一〇五《天象志一》,第2403頁。。為解決此問題,太武帝開始尋求都督制之外的方式——軍鎮州郡化。

(一) 軍鎮“改鎮立州”及其對地方權力結構的重塑

太延二年(436年),魏廷在平州(治肥如)政區的和龍城設置和龍鎮,與平州刺史異治。翌年,太武帝以南平王拓跋渾“拜假節、都督平州諸軍事、領護東夷校尉、鎮東大將軍、儀同三司、平州刺史,鎮和龍”(12)《魏書》卷一六《道武七王·廣平王連傳附渾傳》,第400頁。《魏書》卷四《世祖紀上》,第87頁。。和龍鎮最初沿襲了“軍鎮+都督諸州軍事”的方式,但有所不同——和龍鎮將兼任平州刺史。為實現拓跋渾以平州刺史鎮和龍,必須先解決平州、和龍鎮異治的問題,太武帝為此將平州治所移至和龍城,使得平州、和龍鎮同治于和龍城。但是這種州、鎮合一的權力形態乃“變通安排”(13)毋有江:《北魏州的建置》,《北魏政治地理研究》,第82—83頁。,并非既定的制度設計,因而十分不穩定。拓跋渾離任后,平州可能改治肥如,而和龍鎮將也不再擔任平州刺史,此可以太平真君二年(441年)之后繼任的張度為證(14)張度由崎城鎮都大將轉任和龍鎮都大將。《魏書》卷二四《張袞傳》,第615頁。嚴耕望推斷崎城鎮“豈鎮今古北口隘道者與?”嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第710頁。廣陽、安樂二郡,太平真君二年(441年)分別由益州、交州改置,則張度任崎城鎮都大將應在是年之后。《魏書》卷一〇六《地形志上》,第2486頁。。但太武帝似乎仍試圖建立和龍鎮與州郡的關系,太平真君五年(444年),在和龍鎮設置營州“而鎮未廢”(15)《魏書》卷一〇六《地形志上》,第2494頁;嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第712頁。,形成和龍鎮與營州同治于和龍城的局面,類似于長安鎮與雍州同治一所。由于此前和龍鎮并不統轄郡縣,故而新設置的營州從平州政區劃出昌黎、冀陽二郡屬之(16)毋有江:《北魏州的建置》,《北魏政治地理研究》,第89頁。,成立以和龍鎮為中心的新政區。太平真君八年(447年)太武帝調整營州,形成昌黎(領龍城、廣興二縣)、建德(領石城、廣德二縣)二郡(17)太平真君八年,龍城縣“并柳城、昌黎、棘城屬焉”,廣興縣“徒何、永樂、燕昌屬焉”,石城縣“并遼陽、路、大樂屬焉”,廣德縣“并白狼、建德、望平屬焉”。《魏書》卷一〇六《地形志上》,第2494—2495頁。的政區結構。營州的設置,使得和龍鎮再度回歸到州、鎮同治的狀態。本文將與和龍鎮州郡化相似的情狀稱作“改鎮立州”,即在保留軍鎮建置的前提下,在軍鎮治所設置新州。至于新州所屬郡縣,則根據軍鎮是否為統縣政區而定,和龍鎮因不屬于統縣政區,所以營州轄區的郡縣只能從平州政區劃入。“改鎮立州”不僅止于政區地理層面,而且在地方行政方面塑造州、鎮同治政區的權力結構,嚴耕望指出和龍鎮改設營州之后,和龍鎮將“惟時兼營州刺史耳”(18)嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第712頁。。在和龍鎮“改鎮立州”的條件下,于洛拔“出為使持節、散騎常侍、寧東將軍、和龍鎮都大將、營州刺史”(19)太平真君六年時,封敕文已經擔任上邽鎮將、開府、領護西夷校尉、秦益二州刺史。《魏書》卷五一《封敕文傳》,第1135頁。《魏書》卷四《世祖紀下》,第98頁。而長安鎮仍遵循“鎮將+都督諸州軍事”的權力設置,參見嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第724頁。,和龍鎮將仍與州刺史掛鉤。此時州、鎮同治的和龍鎮,在權力結構上類似于同時期的上邽鎮,而異于長安鎮(20)《魏書》卷五一《封敕文傳》,第1135頁。。鎮將兼任州刺史的設置,打通軍鎮、州郡兩套行政系統制度壁壘,形成新的地方權力結構,在此結構的支持下,于洛拔同時掌控軍鎮與州郡兩套行政系統。除和龍鎮之外,大概同時期的云中鎮亦“改鎮立州”,據嚴耕望考證,太平真君年間(440—451年)“云中置鎮兼置朔州”,云中鎮將兼任朔州刺史(21)嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第712頁。太平真君五年(444年)左右,司馬楚之被任命為鎮西大將軍、開府儀同三司、云中鎮大將、朔州刺史,在任二十余年。《魏書》卷三七《司馬楚之傳》,第857頁。太平真君年間朔州領郡,似不可考,《魏書·地形志》收錄的盛樂、云中、建安、真興四郡皆系永熙中置。《魏書》卷一〇六《地形志上》,第2500頁。。要言之,不設州或與州異治的軍鎮通過“改鎮立州”的方式不僅保留軍鎮,而且組建了新的州級政區,所以這種州郡化方式屬于軍鎮在體制之外的延伸,不僅未削弱軍鎮,反而因鎮將兼任州刺史而實現了與州郡體制的聯動。部分軍鎮借助“改鎮立州”、鎮將兼任州刺史,打破了體制規約下軍政、民政相互隔絕的狀態,建立了不同于“軍鎮+都督諸州軍事”的權力運作結構。

至太武朝末期,在“改鎮立州”路徑下形成的鎮將兼任刺史的權力設置,被復制到其他州、鎮同治而軍、民分治的政區——長安鎮(22)據嚴耕望考證,太武朝州、鎮同治者有和龍、云中、長安、上邽、虎牢等五鎮。嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第765頁。但嚴氏忽略了虎牢鎮由州、鎮同治變化為異治的現象。。據《魏書·陽平王熙傳》載:

劉義隆遣將寇邊,他從征于懸瓠,破之。拜使持節、都督雍秦二州諸軍事、鎮西大將軍、開府儀同三司、雍州刺史,鎮長安。綏撫秦土,得民夷之心。時義隆寇南鄙,以他威信素著,復為虎牢鎮都大將。(23)《魏書》卷一六《道武七王·陽平王熙傳附他傳》,第391頁。拓跋他在太平真君十一年至正平二年之間鎮長安。

索水又北,經大柵城東。晉滎陽民張卓、董邁等,遭荒鳩聚流雜堡、固,名為“大柵”塢。至太平真君八年,豫州刺史崔白,自虎牢移州治此。又東開廣舊城,創制改筑焉。(24)〔北魏〕酈道元注,楊守敬纂疏,熊會貞參疏:《水經注疏》卷七“濟水”條,謝承仁主編:《楊守敬集》第3冊,湖北人民出版社1988年版,第522頁。

太平真君八年之前,豫州與虎牢鎮同治虎牢,是年,崔白將豫州治所移出虎牢,遷至大柵城,造成豫州與虎牢鎮異治的局面。據前文考證,鎮將兼刺史的設置只存在于州、鎮同治的政區,拓跋他轉任虎牢鎮大將之后,失去兼州刺史的權力,應與虎牢鎮、豫州異治有關。

在太武朝,“改鎮立州”作為軍鎮州郡化的一種,屬于不完全形態,迥異于柏壁等鎮的州郡化路徑。

(二) 軍鎮“廢鎮立州”及其州郡化內涵

和龍鎮、云中鎮皆為邊鎮,太武帝在此類軍鎮治所設置州級政區,并以鎮將兼任州刺史,實現軍鎮與州郡兩種行政系統的聯動,強化軍鎮權力。而位于內地的軍鎮,在軍鎮制度尚處于上升階段時取消軍鎮建置,呈現出不同于“改鎮立州”的州郡化路徑。

據學者考證,太武朝設置于州郡政區且與州郡異治的軍鎮大概有十二個(25)九原(肆盧)、離石、吐京、柏壁、廣阿、平原、枋頭、河內、杏城、雍城、武都、李潤(堡)等十二鎮。嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第754—757、767—768頁。,包括位于山西高原的為九原(肆盧)、柏壁二鎮。在太武朝,九原(肆盧)位于司州政區南部,屬北魏核心區(26)毛漢光:《中國中古政治史論》,上海書店出版社2002年版,第44頁。,柏壁鎮位于并州政區南部的汾河流域(27)柏壁鎮控扼晉陽聯系關中、河南地區的汾河路,地理位置重要。[日]前田正名著,李憑、孫耀、孫蕾譯:《平城歷史地理學研究》,上海古籍出版社2012年版,第163頁。。 太武帝在變更北魏政區體系的背景下,著手收縮司州政區,太平真君七年(446年),將肆盧、敷城二郡并入秀容郡(28)“永興二年(410年)置,真君七年(446年)并肆盧、敷城二郡屬焉”,秀容郡在永興二年由秀容護軍改置。是年,廢肆盧鎮、設置肆州時,將雁門、秀容二郡劃入。《魏書》卷一〇六《地形志上》,第2474頁。,調整永安郡所屬縣級政區(29)“真君七年并三堆、朔方、定陽屬”平寇縣,“真君七年并云中、九原、晉昌屬”定襄縣,“真君七年并平河屬”蒲子縣。是年,永安郡領定襄、陽曲、平寇、蒲子四縣。《魏書》卷一〇六《地形志上》,第2474頁。,同時廢除肆盧鎮、設置肆州,將原屬司州的永安、秀容二郡劃入肆州政區(30)肆州初設時領新興、秀容、肆盧、敷城四郡。毋有江:《北魏州的建置》,《北魏政治地理研究》,第90頁。。肆盧鎮此前位于司州政區南部,不統郡縣,其在州郡化路徑上較為徹底,不再保留軍鎮建置,與云中、和龍等鎮性質不同,本文將這種方式稱為“廢鎮立州”。通過“廢鎮立州”而成立的肆州,改變了司、并二州臨界的情形。而位于并州南端的柏壁鎮,通過“廢鎮立州”改變了汾河流域的政區格局。

柏壁鎮不見于《魏書》,據《元和郡縣圖志》載:

柏壁,在縣西南二十里。后魏明[元]帝元年,于此置柏壁鎮,太武帝廢鎮,置東雍州及正平郡。(31)〔唐〕李吉甫撰,賀次君點校:《元和郡縣圖志》卷一二《河東道一·絳州》,中華書局1983年版,第330頁。

據此,則柏壁鎮“廢鎮”改設東雍州及正平郡。《水經·汾水注》曰“正平郡南,故東雍州治”(32)〔北魏〕酈道元注,楊守敬纂疏,熊會貞參疏:《水經注疏》卷六《汾水》,謝承仁主編:《楊守敬集》第3冊,第447頁。,似乎說明正平郡雖為東雍州首郡,但二者治所不同,那么何者治柏壁鎮原址呢?關于東雍州的建置,《魏書·地形志》載平陽郡“真君四年置東雍州”(33)《魏書》卷一〇六《地形志上》,第2477頁。,正平郡“故南太平,神元年改為征平”(34)《魏書》卷一〇六《地形志上》,第2485頁。,原為平陽郡屬縣,《隋書·地理志》載正平縣“舊曰臨汾,置正平郡”(35)《隋書》卷三〇《地理志中》,中華書局1973年版,第850頁。。據學者考證,太平真君四年(443年)設置的東雍州領正平、平陽二郡(36)毋有江:《北魏州的建置》,《北魏政治地理研究》,第89頁。。職是之故,東雍州政區完全是在平陽郡政區的基礎上建立的。案平陽郡,原屬并州政區,而正平郡原為平陽郡征平縣,《元和郡縣圖志》載“后魏太武帝于今理西南二十里正平縣界柏壁置東雍州及正平郡,其地屬焉”(37)〔唐〕李吉甫撰,賀次君點校:《元和郡縣圖志》卷一二《河東道一·絳州》,第329頁。。學者認為東雍州當不治柏壁,應治正平郡城,即原來的臨汾縣城(38)施和金:《北齊地理志》卷二“河北地區(下)”,中華書局2008年版,第228頁。。要言之,柏壁鎮位于平陽郡政區,后“廢鎮立州”、設置東雍州,仍治柏壁,而由正平縣升級的正平郡治原臨汾縣城,此正與前揭《水經·汾水注》《魏書·地形志》如上記載相合。由柏肆鎮改置的東雍州,以切割并州政區的平陽郡為前提,并在平陽郡的基礎上析置正平郡。因東雍州與正平郡的設置,平陽郡所屬縣級政區發生改變。據史可考者,太平真君四年的平陽郡領禽昌、平陽、臨汾、永安、定陽五縣(39)太武朝時期的平陽郡轄縣,學界闕考,據《地形志》,有禽昌、泰平、臨汾、平陽四縣,后罷臨汾、平陽二縣。其后,太武帝置定陽縣“舊屬東雍州”,當屬平陽郡。《魏書》卷一〇六《地形志上》,第2477、2484頁。毋有江:《北魏州的建置》,《北魏政治地理研究》,第89頁。,至太平真君六年(445年)、七年(40)太平真君七年,屬太武朝州郡縣改革之年,詳見〔清〕徐文范:《東晉南北朝輿地表》,《二十五史補編》第5冊,中華書局1956年版,第6798頁。,新置泰平縣(41)太武帝在“太平故關城置泰平縣,屬平陽郡”。〔唐〕李吉甫撰,賀次君點校:《元和郡縣圖志》卷一二《河東道一·絳州》,第331頁。,臨汾縣并入,而平陽、永安二縣并入禽昌縣(42)太平真君六年,平陽縣并禽昌;太平真君七年,臨汾縣并入新設置的泰平縣,永安縣并入禽昌縣,龍門縣改屬征平郡。《魏書》卷一〇六《地形志上》,第2477頁。《魏書》卷一〇六《地形志上》,第2485頁。龍門縣,太武帝時“屬北鄉郡”,〔唐〕李吉甫撰,賀次君點校:《元和郡縣圖志》卷一二《河東道一·絳州》,第335頁。。同時,正平郡縣級政區亦有調整,析北鄉郡龍門縣屬之(43)〔宋〕樂史撰,王文楚等點校:《太平寰宇記》卷四六《河東道七·蒲州》,中華書局2007年版,第961頁。張穆判斷為太和十一年(487年)置,疑誤。〔清〕張穆著,安介生輯校:《〈魏延昌地形志〉存稿輯校》,齊魯書社2011年版,第265頁。。至此,東雍州領正平(轄龍門、征平二縣)、平陽(轄禽昌、泰平、定陽三縣)二郡,南鄰泰州,北接并州,改變了此前并、泰二州接壤的情況。

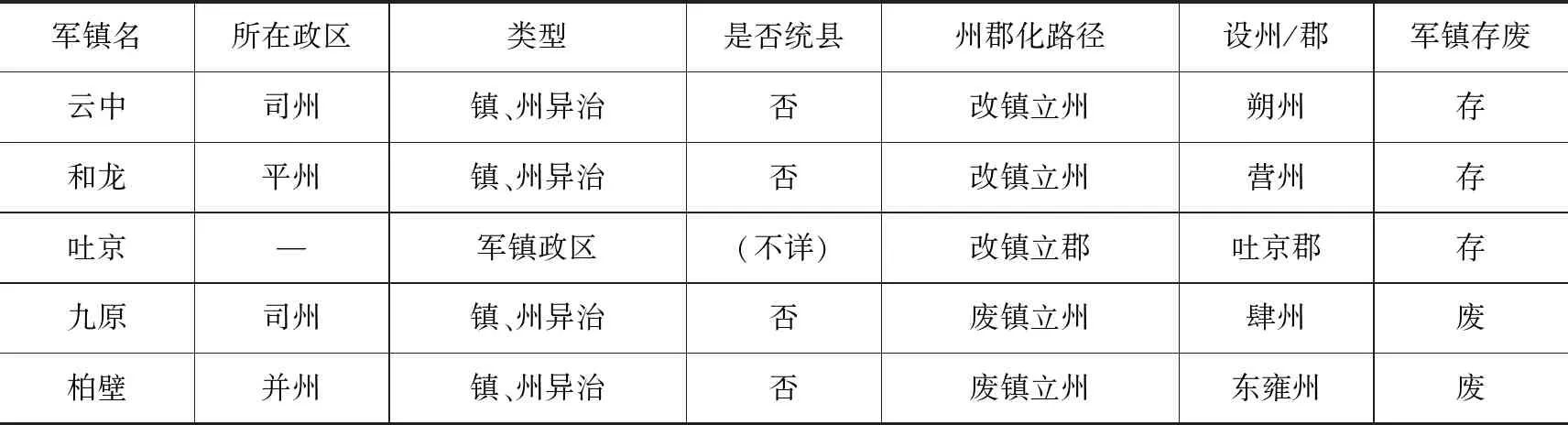

在“改鎮立州”路徑中存在一種特別的情形,即吐京鎮。吐京鎮,延和三年(434年)設置于吐京縣,太平真君九年,改置吐京郡(44)《魏書》卷一〇六《地形志上》,第2483頁。《水經·河水注》曰“吐京郡治故城,即土軍縣之故城也”。〔北魏〕酈道元注,楊守敬纂疏,熊會貞參疏:《水經注疏》卷三《河水》,謝承仁主編:《楊守敬集》第3冊,第211頁。,吐京鎮不廢。“改鎮立州”與“廢鎮立州”,皆與太武朝州、鎮異治的政區關聯,但所處環節不同,如表1所示。

表1 太武朝軍鎮州郡化統計(45)獨立成為政區的軍鎮,在“所在政區”一欄用“—”表示,后表亦同。

太平真君年間,太武帝在北疆一帶的州、鎮并立政區施行軍鎮州郡化方鎮,以“改鎮立州”方式新建州、鎮同治政區,軍鎮鎮將兼任新設州刺史的設置,在地方行政層面賦予鎮將管理州郡民政之權。該設置使得軍鎮突破“鎮將+都督諸州軍事”的局限,演化出州、鎮權力結構的新形態。要之,在軍鎮尚處于上升階段的太武朝,部分政區出現的軍鎮州郡化呈現兩種截然不同路徑:其一,“改鎮立州”,在此路徑上的軍鎮權勢呈現強化之勢;其二,“廢鎮立州”,在此路徑上的軍鎮退出歷史舞臺。太武朝至孝文朝之間,北魏政區仍存在州郡化現象,但規模較小,如位于相州政區的河內鎮,天安二年(467年)廢鎮,設置懷州,屬于“廢鎮立州”的范疇(46)《魏書》卷一〇六《地形志上》,第2480頁。嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第721、756頁。。至孝文朝,軍鎮州郡化進入第二階段,演繹出北魏政區體系的重建過程。

二、 孝文朝軍鎮州郡化的結構性差異與政區體系

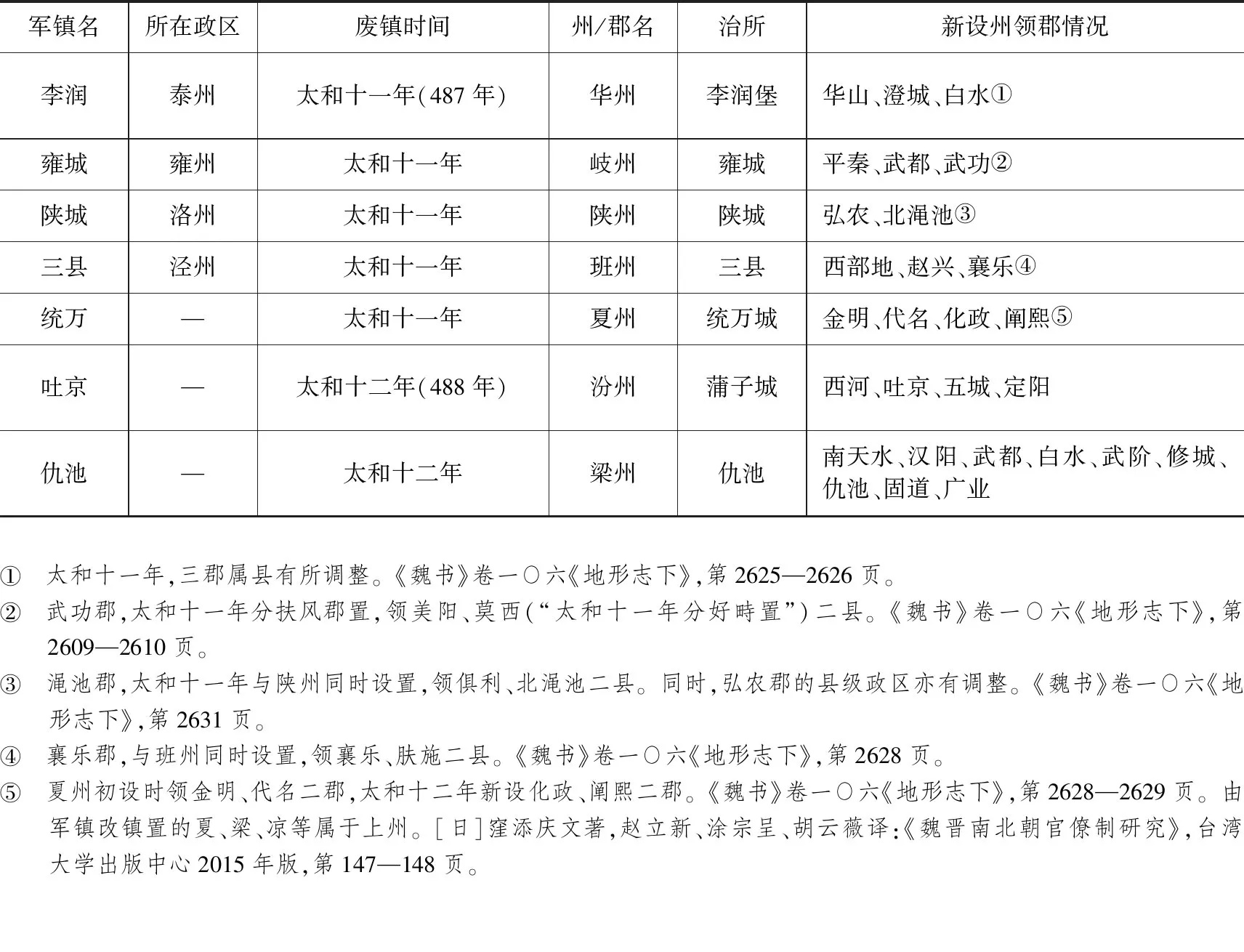

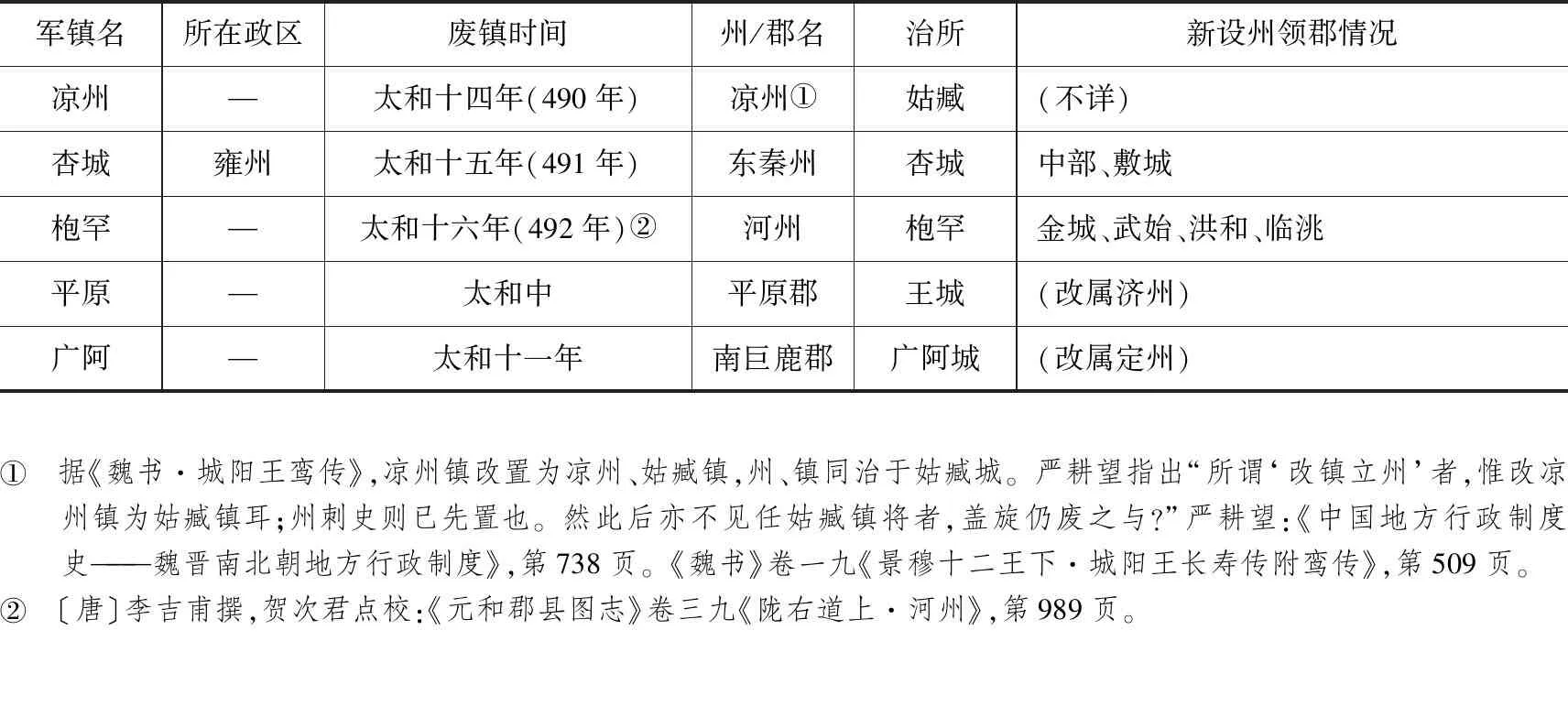

軍鎮州郡化在孝文朝首先體現在政區地理層面,根據學界考證(47)嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第725—737頁。,太和中改置州郡的軍鎮可統計如下(表2)。

表2 太和中(486—493年)軍鎮州郡化情況

續表

太和中,北魏新設十三州,其主要推力為軍鎮州郡化。表2所列軍鎮,雖因州郡化而設置新州,但存在路徑上的分野,茲參照表1統計如下(表3):

表3 孝文朝軍鎮設置新州方式一覽

表3呈現了孝文朝軍鎮州郡化的兩種路徑——“改鎮立州”“廢鎮立州”,這兩種路徑基本沿襲自太武朝,但因參與州郡化的軍鎮規模不僅廣泛而且在政區地理層面存在較大差異,所以遠比太武朝的情形復雜。雖有學者注意到了此類問題,但鮮有探究其中緣由,故而未能揭示深藏在軍鎮州郡化進程中的政區與地方行政結構之斷面。

(一) “改鎮立州”與“廢鎮立州”路徑中的軍鎮諸相及其演變

北魏前期的軍鎮在政區體系之內存在三種分野,此為軍鎮州郡化進程開啟時既無法規避而又不得不受其形塑的重要原因。以下在“改鎮立州”路徑中,擇取仇池、統萬二鎮進行考察,以呈現不同于太武朝“改鎮立州”之一端。

據《魏書·靈征志》載:“高祖太和三年七月,雍、朔二州及枹罕、吐京、薄骨律、敦煌、仇池鎮并大霜,禾豆盡死。”(48)《魏書》卷一一二《靈征志上》,第2906頁。太和年間枹罕、吐京、薄骨律、敦煌、仇池等鎮基本屬于與州等級、統轄郡縣的軍鎮政區,其中仇池、統萬二鎮尤其如此。仇池鎮設置于太平真君四年(443年),至九年時,仇池鎮所在的南秦之地分布了漢陽(領谷泉、蘭倉二縣)、南天水(領水南、平泉、平原三縣)、武都(領石門、東平、孔提三縣)、白水(領白水縣,后廢)、仇池(領階陵縣)五郡。至太和十一年(487年),因政區沿革的變化,仇池鎮政區形成漢陽(領谷泉、蘭倉二縣)、南天水(水南、平泉、平原三縣)、武都(領石門、東平、孔提三縣)、白水(領白水縣,后廢)、仇池(領階陵、倉泉二縣)、武階(領北部、南五部、赤萬三縣)、修城(領平洛、柏樹、下辨、廣長四縣)、固道、廣業九郡。先后擔任仇池鎮將者,轄鎮戍、郡縣兩類政區,多參與漢陽等郡縣政區的行政運作,故而雖無州刺史之名,確有其權。(49)皮喜在延興年間(471—476年)出鎮仇池時,管理當地戶口、表置廣業、固道二郡。太和三年,穆亮出任仇池鎮將,其間參與選舉廣業郡太守等地方官員。《魏書》卷五一《皮豹子傳附喜傳》,第1132—1133頁。《魏書》卷二七《穆崇傳附亮傳》,第667—668頁。太和十二年,仇池鎮“改為(渠)[梁]州”(50)《魏書》卷一〇六《地形志下》,第2611頁。,但仇池鎮不廢,與梁州同治仇池,原來隸屬仇池鎮將的漢陽等九郡改屬梁州,而仇池鎮將兼任州刺史。與和龍鎮“改鎮立州”、析平州郡縣設置營州不同,梁州的郡縣政區完全繼承自仇池鎮,此為仇池、和龍二鎮因政區地理層面的差異投射到“改鎮立州”進程中的表現結果。

仇池鎮“改鎮立州”后,在原來仇池鎮都督區“鎮將+都督諸州軍事”設置的基礎上,衍生為“鎮將+州刺史+都督諸州軍事”。太和十四年,平北將軍、武川鎮都大將拓跋英“遷都督梁益寧三州諸軍事、安南將軍、領護西戎校尉、仇池鎮都大將、梁州刺史”。該權力結構因仇池鎮、梁州同治而在元英(拓跋英)任期內持續了六年(51)仇池鎮、梁州并立,鎮將兼任刺史持續至太和二十年,史稱元英“在仇池六載,甚有威惠之稱。(太和二十年十二月)父憂,解任”。《魏書》卷一九《景穆十二王·南安王楨傳附英傳》,第495—496頁。,至太和二十年(496年)或稍后不久廢鎮,僅存梁州(52)嚴耕望指出,仇池鎮“太和二十年稍后廢”。嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第757頁。。本文將仇池鎮與梁州同治,仇池鎮廢除而梁州建置保留的類型稱作“廢鎮存州”。至此,仇池鎮經歷“改鎮立州”“廢鎮存州”兩條州郡化路徑后,完成軍鎮州郡化進程。位于鄂爾多斯高原的統萬鎮,亦是如此。

太和十一年之前的統萬鎮轄金明(領永豐、啟寧、廣洛三縣)、代名(領呼酋、渠搜二縣)二郡,代名郡位于跋那山之陽的黃河南岸,金明郡位于統萬鎮政區東南的黃河支流清水流域,而統萬城不置郡縣。太和十一年,統萬鎮“改鎮立州”、設置夏州,原屬于統萬鎮的二郡劃入夏州刺史名下。下面重點討論一下“改鎮立州”是否影響統萬鎮將的政治命運,這也是仇池鎮面臨,但前文因限于史料而無法討論的問題。據拓跋太興本傳載:

拜統萬鎮將,改封西河。后改鎮為夏州,仍以太興為刺史。(53)《魏書》卷一九《景穆十二王上·京兆王子推傳附太興傳》,第443頁。

統萬鎮“改鎮立州”后,成為州、鎮同治的政區,而原來擔任統萬鎮將的拓跋太興因此兼任夏州刺史。此正與和龍鎮“改鎮立州”、設置營州之后,和龍鎮將兼任州刺史的情形相同。依此而論,仇池鎮將在“改鎮立州”時憑借其在仇池鎮政區的權威與掌控地位,應該順勢兼任梁州刺史。從魏廷視角言之,須借助鎮將兼任新州刺史,從而保證軍鎮州郡化的穩定過渡,并處理善后事宜。后文討論的類似案例,比如吐京鎮可作為佐證。根據州刺史制度,拓跋太興以仇池鎮將兼任州刺史后,獲得征辟州佐之權,外加直接管理的鎮府僚佐系統,使得拓跋太興同時掌控鎮府、州吏兩套行政系統,類似于北魏后期的州軍府、州吏并行體制。在兩種行政系統的支持下,拓跋太興大概于翌年主持完成了夏州郡縣政區的調整工作,即在奢延水流域的統萬城設置化政郡(領革融、巖綠二縣),同時在奢延水上游設置闡熙郡。不久,拓跋太興離任,元彬(拓跋彬)接任,仍以統萬鎮將兼任夏州刺史,據其本傳記載:

出為使持節、都督東秦豳夏三州諸軍事、鎮西大將軍、西戎校尉、統萬鎮都大將、(朔)[夏]州刺史。以貪惏削封。(54)據校勘記[六],“朔州”當作“夏州”。《魏書》卷一九《景穆十二王下·章武王太洛傳附彬傳》,第513、521頁。據《元彬墓志》載“出蒞為使持節、征西大將軍、都督東秦邠三州諸軍事、護西戎校尉、統萬突鎮都大將、夏州刺史”。趙超:《漢魏南北朝墓志匯編》,天津古籍出版社1992年版,第38頁。標點符號略有改動。

太和十三年三月“夏州刺史章武王彬以貪賕削封”(55)《魏書》卷七《高祖紀下》,第164頁。,其后不見夏州、統萬鎮并置的記載(56)統萬鎮“蓋旋亦廢鎮也”。嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第722頁。,則統萬鎮的州郡化如仇池鎮一樣遵循了“改鎮立州”“廢鎮存州”演變路徑。

統萬鎮、仇池鎮位于郡縣體制并不成熟的地區,此為二者形成“改鎮立州”“廢鎮存州”路徑的主要原因,直江直子認為改鎮為州“并不意味著就此把鎮的權限、職能原封不動地移交給州去執行,而將鎮撤銷,改為州的單一建制。在設置州以后,鎮還繼續存在了一定時期”(57)[日]直江直子著,李憑譯:《北魏的地方行政與鎮人》,《山西師大學報(社會科學版)》1985年第3期。[日]直江直子:《北魏の鎭人》,第140頁。。這種情形適用于仇池、統萬、涼州、枹罕四鎮,屬于“改鎮立州”的產物。但是同樣作為統縣政區,吐京鎮的州郡化路徑顯然不同于統萬、仇池等鎮。據《元和郡縣圖志》載:

后魏孝文帝太和八年,復于茲氏舊城置西河郡,屬吐京鎮。按吐京鎮,今隰州西北九十里石樓縣是也,十二年改吐京鎮為汾州,西河郡仍屬焉。(58)〔唐〕李吉甫撰,賀次君點校:《元和郡縣圖志》卷一三《河東道二·汾州》,第377頁。關于西河郡的前身,據《水經·滕水注》云:“(文水)東經六壁城南,魏朝舊置六壁于其下,防離石諸胡,因為大鎮。太和中,罷鎮,仍置西河郡焉。”嚴耕望“疑此鎮當即指吐京鎮而言”,而據《魏書·高宗紀》,和平元年(460年)二月“衛將軍、樂安王良督東雍、吐京、六壁諸軍西趣河西”,則六壁鎮為是。〔北魏〕酈道元注,楊守敬纂疏,熊會貞參疏:《水經注疏》卷六《文水》,謝承仁主編:《楊守敬集》第3冊,第472頁。“六壁者,乃貞壁、黃壁、白壁、許壁、柳壁,并六壁為六也。”〔清〕康基田編著,郭春梅、杜士鐸等點校:《晉乘蒐略》卷一二下,山西古籍出版社2006年版,第862頁。嚴耕望:《北魏軍鎮制度考》,第216頁。《魏書》卷五《高宗紀》,第118頁。

太和八年(484年)設置的西河郡“屬吐京鎮”,是吐京鎮作為統縣政區的確證。太和十一年吐京鎮轄吐京(領嶺東、嶺西、長壽三縣)、五城(領京軍、刑軍二戍)、定陽(領定陽、昌寧二縣)、西河(領隰城、介休二縣)四郡。太和十二年,魏廷廢吐京鎮、設置汾州(59)長壽縣蒲子城“太和十二年于此置汾州”,而此前的吐京鎮治吐京縣。〔唐〕李吉甫撰,賀次君點校:《元和郡縣圖志》卷一二《河東道一·隰州》,第345頁。《魏書》卷一〇六《地形志上》,第2483頁。,原屬吐京鎮的郡縣政區改屬汾州,“西河郡仍屬焉”即是其證。我們將此現象仍稱為“廢鎮立州”,但與柏壁鎮有所不同。新設置的汾州治長壽縣蒲子城,并未將原來吐京鎮治所設為州治,此或為吐京鎮未能進入“改鎮立州”路徑中的原因。那么吐京鎮將穆羆的政治命運如何呢?據《魏書·穆羆傳》載:

山胡劉什婆寇掠郡縣,羆討滅之。自是部內肅然,莫不敬憚。后改吐京鎮為汾州,仍以羆為刺史。前吐京太守劉升,在郡甚有威惠,限滿還都,胡民八百余人詣羆請之。前定陽令吳平仁亦有恩信,戶增數倍。羆以吏民懷之,并為表請。高祖皆從焉。(60)《魏書》卷二七《穆崇傳附羆傳》,第666頁。太和十五年或在此之前征為光祿勛。

“部內”即吐京鎮統轄的吐京、五城、西河、定陽四郡。太和十二年,吐京鎮廢鎮,征東將軍、吐京鎮將穆羆轉任汾州刺史,失去鎮將的身份,雖然仍舊管轄吐京等郡縣政區,但也因此面臨地方行政的轉型問題。穆羆自孝文帝初年以降便長期擔任吐京鎮將,與轄區內的郡縣存在較為密切的政治聯系,在此期間,劉升、吳平仁為穆羆治下的郡縣守令,在吐京鎮的郡縣系統中享有較高威望,且與穆羆存在交集。故而需要借助此類舊人協助完成州郡化的轉型,這也是穆羆表請二人克復舊職的深層原因。

但是吐京鎮的州郡化并不徹底,原屬鎮將管轄的下級軍戍單元,仍有遺存。如京軍、刑軍二戍、至太和二十一年(497年)才改置為五城縣、平昌縣,嚴耕望據此指出“鎮州改替之際,下轄軍郡亦常參差”(61)嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第774頁。。不僅吐京鎮,與之同屬統縣政區的軍鎮——仇池等鎮,亦具有類似的情形。據《魏書·任城王澄傳》:

蠕蠕遁走,又以氐羌反叛,除都督梁益荊三州諸軍事、征南大將軍、梁州刺史。……梁州氐帥楊仲顯、婆羅、楊卜兄弟及符叱盤等,自以居邊地險,世為山狡。澄至州,量彼風俗,誘導懷附。表送婆羅,授仲顯循城鎮副將,楊卜廣業太守,叱盤固道鎮副將,自余首帥,各隨才而用之。(62)《魏書》卷一九《景穆十二王中·任城王云傳附澄傳》,第463頁。

太和十二年十一月“梁州刺史臨淮王提坐貪縱,徒配北鎮”(63)《魏書》卷七《高祖紀下》,第164頁。,拓跋澄出任梁州刺史在太和十二、十三年之間(64)吳廷夑:《元魏方鎮年表》,《二十五史補編》第4冊,第4568頁。。拓跋提為梁州第一任刺史,遺憾的是,拓跋提事跡見載于史者較少,無法為我們考察仇池鎮改置梁州提供更多線索。而《魏書·任城王澄傳》說明“改鎮立州”之后的梁州仍保留了郡級的軍鎮,循城鎮即修城鎮,與修成郡同治,固道鎮與固道郡同治(65)牟發松先生認為“循城”當為“修城”之誤,修城、固道之鎮、郡并存“當是以魏所任太守兼鎮將,用這些氐帥為副將,以收‘誘導懷附’之用”。牟發松:《北魏軍鎮考補》,《魏晉南北朝隋唐史資料》第7輯,武漢大學人文社會科學學報編輯部,1985年,第71頁。,拓跋澄任命氐帥楊仲顯為修城鎮副將、符叱盤為固道鎮副將,證明梁州仍保留軍鎮系統,且隸屬于仇池鎮將。嚴耕望指出“東南地區與州郡參置之大鎮悉已廢除,所存者類為小鎮”,在軍鎮州郡化進程中,遺留的小鎮或軍戍“多郡之比,鎮將、郡守相互兼帶,統屬于州”(66)據嚴耕望考證,軍鎮之下皆置戍,戍在軍鎮州郡化的變革中得以保留。嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第774、777、796—797頁。。這也說明,軍鎮州郡化的轉變,在地方行政層面的影響,遠較政區層面復雜。

要言之,在州郡化進程中,軍鎮因政區地理的差異而形成不同的路徑:軍鎮政區在“廢鎮立州”進程中,將所屬郡縣直接轉屬新設置的州級政區;與州郡并立的軍鎮因不統轄郡縣或郡縣規模小,則通過析置所在州的郡縣政區、組建新的州級政區而實現“廢鎮立州”。無論通過何種路徑,“廢鎮立州”不僅創建了一批州級政區,同時在地方行政的層面改變了地方官遷轉路徑與空間。軍鎮鎮將在“廢鎮立州”過程中失去鎮將的身份,但亦借此轉化為州郡行政官員、進入州郡行政系統。前文所揭統萬鎮將、吐京鎮將在軍鎮州郡化進程中獲得刺史名號與權力,乃是“改鎮立州”“廢鎮立州”路徑中的常例,又如涼州鎮將元鸞“改鎮立州,以鸞為涼州刺史,姑臧鎮都大將”(67)《魏書》卷一九《景穆十二王下·城陽王長壽傳附鸞傳》,第509頁。,雍城鎮將劉藻“太和中,改鎮為岐州,以藻為岐州刺史”(68)《魏書》卷七〇《劉藻傳》,第1550頁。。

在孝文朝,陜城、雍城、三縣、李潤、杏城皆屬于“廢鎮立州”,其表現方式與柏壁、肆盧、河內等鎮的州郡化路徑相同,即通過析置所在政區的郡縣組建州級政區,同時廢除軍鎮建置。如李潤鎮(69)李潤鎮位于澄城郡,關于李潤鎮的相關研究參見王元林:《十六國北朝時期關中東北部軍鎮李潤(堡)鎮考》,《中國歷史地理論叢》2018年第2輯。“爰自國初,護羌小戍,及改鎮立郡,依岳立州”(70)《魏書》卷一九《景穆十二王·安定王休傳附燮傳》,第518頁。云云,太和十一年廢李潤鎮、設置華州(71)嚴耕望認為李潤堡“蓋太和中改置華州馮翊郡”。嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第768頁。據毋有江考證,華州領郡之中并無馮翊郡。毋有江:《北魏州的建置》,《北魏政治地理研究》,第95頁。,治李潤堡,并將泰州轄區的華山、澄城、白水三郡劃入華州(72)華州,據《地形志》記載“太和十一年分秦〔泰〕州之華山、澄城、白水置”。《魏書》卷一〇六《地形志下》,第2625頁。周偉洲據《地形志》校勘記[三六]認為“秦州”乃“泰州”之訛。周偉洲:《北魏泰州設置沿革考》,《中國歷史地理論叢》2018年第2輯。。與此同時,廢除雍城鎮,改置岐州,并分割雍州郡縣劃入岐州,原雍州鎮將劉藻轉任岐州刺史。雍城、三縣、李潤、杏城四鎮皆位于關中地區,職事言之,該地域是“廢鎮立州”的主要對象,魏廷借助“廢鎮立州”,顛覆了關中的政區地理格局。但是作為州、鎮同治的長安鎮,雖然在太和中廢除,但其方式既非“廢鎮立州”,也異于“改鎮立州”,但又與后者存在關聯。

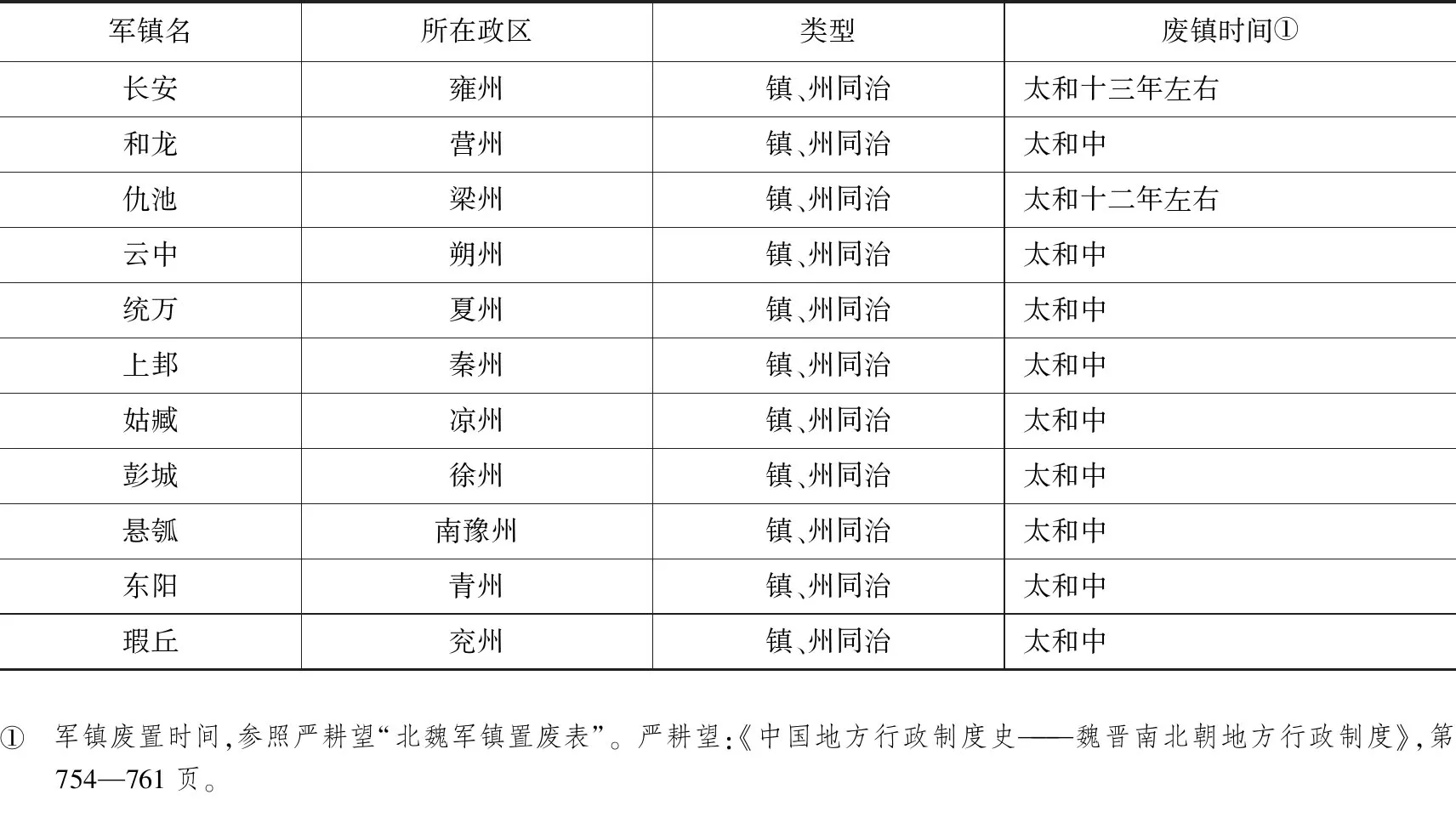

(二) “廢鎮存州”及其在地方行政制度層面的影響

前文討論的“改鎮立州”與“廢鎮立州”軍鎮雖具有改革路徑及結果的差異,但皆在政區地理層面創立新州,這構成軍鎮州郡化的主要內容。舍此而外,“廢鎮存州”雖未在政區設置層面造成傾動,但仍具有州郡化的內涵。嚴耕望指出,北魏前期與州郡并置且同治所的十一軍鎮“不統土地與人民”,“太和中葉皆已廢鎮僅置州矣”(73)嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第765—766頁。。嚴氏在軍鎮建置沿革的視角注意到了此類軍鎮消逝的情形,如與雍州同治的長安鎮,認為太和十三年以后史傳不載長安鎮,蓋此時廢置,獨置雍州(74)嚴耕望:《北魏軍鎮制度考》,第222頁。而據《元魏方鎮年表》,源懷在太和十四年出為長安鎮將、雍州刺史。吳廷燮:《元魏方鎮年表》,《二十五史補編》第4冊,第4553頁。。以長安鎮為代表的與州同治的軍鎮,在州郡化進程上晚于“改鎮立州”“廢鎮立州”兩種類型,但在“廢鎮存州”的路徑上存在銜接“改鎮立州”的情形,這種情形既遠可溯源至太武朝的和龍、云中等鎮,近可聯系統萬、仇池等鎮。據前文考證,仇池、統萬等鎮通過“改鎮立州”成為州、鎮同治政區,與長安鎮屬同一類型,至太和十三年(489年)以降,相繼“廢鎮存州”,退出地方行政體系。要之,軍鎮通過“改鎮立州”“廢鎮立州”改變政區地理的同時,也改變了地方行政,而“廢鎮存州”相較于前二者,缺乏政區地理變化這一環節,故而本文將其置于“改鎮立州”路徑之下。茲對“廢鎮存州”的軍鎮統計如下(表4):

表4 軍鎮“廢鎮存州”統計

在州、鎮同治政區,鎮將兼任刺史,后因軍鎮之廢而失去鎮將之權以及鎮府僚佐,但其刺史職權、州佐仍得以保留,所以軍鎮的州郡化具有解構北魏地方行政制度的功能。以地方行政制度研究見長的嚴氏,似乎忽略了這一問題。鎮將因州郡化而進入州郡行政系統,不過,軍鎮系統的副將、僚佐等,原本與州郡行政系統不存在關聯,所以在軍鎮州郡化進程中失去軍鎮體制支持之后,面臨身份與政治命運的再選擇。這種政治問題普遍存在于軍鎮州郡化的三種路徑之中。據學界研究,被軍鎮系統管理的鎮民、鎮兵并未因軍鎮州郡化退出當地,而是變換身份,成為州兵、城民,進入州郡行政系統(75)濱口重國指出北魏在地方制度層面廢除軍鎮,鎮兵并入州兵系統,不僅使州刺史在民政權之外獲得軍政權、強化了州刺史的實權,而且亦具有強化君主權的一面。谷川道雄認為“隨著從鎮向州的改組,鎮軍已改稱州軍”。窪添慶文稱“附屬于鎮的士兵,全數移屬州刺史的統率之下,亦變成州軍的一部分。不經并置而由鎮轉州的諸州,其軍隊也適用同樣的原則”。[日]濱口重國:《秦漢隋唐史の研究》(下),東京大學出版會1966年版,第861頁。[日]谷川道雄著,李濟滄譯:《隋唐帝國形成史論》,上海古籍出版社2011年版,第146頁。[日]窪添慶文著,趙立新、涂宗呈、胡云薇等譯:《魏晉南北朝官僚制研究》,第214頁。。所以北魏后期郡守帶戍主以及鎮民活動的記載較為常見。相較之下,鎮府僚佐(76)鎮府僚佐如長史等,屬于北魏體制內武官,中散堯暄受文成帝拓跋濬命“奉使齊州,檢平原鎮將及長史貪暴事”可為佐證。《魏書》卷四二《堯暄傳》,第954頁。在軍鎮州郡化變局中的去向,卻不見于史載(77)嚴耕望指出“關于府屬吏員必有各曹參軍甚多,惜不可考”,嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第791頁。鎮將一系僚佐不見于職員令,蓋已廢除。。但鎮府組織仍健存于北朝末期,據《隋書·百官志》載北齊軍鎮職官云:

三等諸鎮,置鎮將、副將,長史,錄事參軍,倉曹、中兵、長流、城局等參軍事,鎧曹行參軍,市長,倉督等員。三等戍,置戍主、副,掾,隊主、副等員。(78)《隋書》卷二七《百官志中》,第763頁。

嚴耕望認為《百官志》所載“當就魏制而簡化之”,其中“長史,錄事參軍,倉曹、中兵、長流、城局等參軍事”等職與州府佐相同,并將鎮府僚佐與孝文帝設計的州府佐制度聯系(79)嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第791—793頁。。此說具有啟發性,觸及了軍鎮州郡化在地方行政體制中的遺留問題。

結 語

北魏前期的軍鎮體制居于地方行政的核心位置,但在該位置上所具有的權力形態及演變,一直未被完整揭示。軍鎮因“鎮將+都督諸州軍事”的設置而凌駕于州郡之上,其后,在政區與地方行政運行機制上衍生了另一種形態——軍鎮州郡化。太延二年(436年),拓跋燾將與平州異治而不統縣的和龍鎮“改鎮立州”,并分割平州郡縣、組建營州,形成州鎮同治、鎮將兼任刺史的地方權力形態,該權力形態逐漸向州、鎮同治政區蔓延。同在太平真君年間州郡化的肆盧、柏壁二鎮,則以“廢鎮立州”的方式徹底州郡化。至太和中,三種類型的軍鎮皆不同程度卷入州郡化進程中,形成“改鎮立州”“廢鎮立州”“廢鎮存州”的演變路徑,并與太武朝的軍鎮州郡化路徑存在因襲關系。今擇取不同類型的軍鎮,制作表5如下:

表5 北魏軍鎮州郡化表(80)由于州級政區的郡沿革變化不定,故而州在某一年的統郡情形,本文采取以政區變動時的統郡情況為斷的處理。如太平真君五年(444年)的平州,在分置營州之前領四郡,這四郡也是443年的平州轄郡情況。在繪制圖表時,面臨軍鎮轄區范圍的問題。在該問題的處理上,本圖表假設軍鎮轄區與州重合,如和龍鎮與平州。圖表填充灰色處說明了軍鎮州郡化的結果。制表者在李曉杰教授指導下完成該表的制作,謹致謝忱。

在北魏中央地方行政結構中,軍鎮的州郡化具有明顯的地域性(81)西北和東南地區亦保留軍鎮,而東南地區的軍鎮“位卑職輕,遠廢前期之比矣”。嚴耕望:《中國地方行政制度史——魏晉南北朝地方行政制度》,第794—795頁。與層級性差異。如作為統縣政區的仇池鎮,在“改鎮立州”路徑下,將由鎮將統轄的郡縣行政系統轉入梁州刺史名下,而仇池鎮將仍兼任梁州刺史,使得仇池鎮政區的地方行政結構被重新編排。經此過渡階段之后,仇池鎮轉而“廢鎮存州”,完成州郡化進程。因此,我們認為無論軍鎮通過何種路徑開展州郡化進程,鎮將及其鎮府組織皆隨之罷廢,鎮兵、鎮民轉變身份進入州郡系統。如此便在地方行政層面造成管理鎮兵(州兵)的軍事機構失序的問題,在政區變動之外,該問題繼軍鎮州郡化之后勢必引發北魏地方行政體制的變動。而太和中,州府佐體制的建立,則在地方行政體制結構之內解決了軍鎮州郡化的遺留問題。北魏軍鎮演變雖始于行政區劃,并以之為底色,但其邏輯深藏于北魏特殊復雜的政治發展進程之中,且具有政區、地方行政制度之上的決定因素。綜括前文所考,我們發現北魏政區體系與地方行政制度不僅互為表里,而且相互勾連,軍鎮在政區層面的演變與退卻催生了州郡行政體制的擴展與更張。受此影響,在軍鎮系統中居于主導地位的政治實體亦隨之面臨身份與地位的變換,并由此構成北魏政治演進的一端。