基于二階信息生態鏈的用戶社交健康信息分享意愿的形成機理分析

張敏 馬臻 聶瑞 張艷

摘要:[目的/意義]旨在探究社交網絡環境下用戶健康信息分享意愿的形成機理,為社交健康網絡的開發者、設計者和運營者的實踐活動提供可供參考的管理啟示。[方法/過程]基于“深度訪談+扎根理論”獲取二階信息鏈(含二階信息鏈、二階信任鏈)分析框架下社交健康信息生態鏈中信息內容與信息信任的作用機理,并通過整合感知價值理論、信任理論、技術接受模型中提取出的關鍵因素,從信息主體、信息環境、信息內容及信息技術4個層面展開系統分析,提出研究假設并構建理論研究模型。選取微信的深度用戶為實證樣本,通過“情境實驗+問卷調查”的方式獲取400份有效數據樣本,并采用結構方程模型的研究方法驗證理論模型。[結果/結論]信息主體因素(分享價值、自我效能及面子意識)、信息環境因素(分享態度、信源引力認知信任與情感信任、信宿推力認知信任與情感信任)、信息內容因素(信息正向情緒性、信息負向情緒性)均能顯著正向影響社交網絡用戶的社交健康信息分享意愿,而信息技術因素(感知有用性、感知易用性)對分享意愿無顯著影響。

關鍵詞:信息生態鏈;社交健康;信息分享;形成機理

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2019.02.011

〔中圖分類號〕G252.0〔文獻標識碼〕A〔文章編號〕1008-0821(2019)02-0094-11

社交健康信息分享是社交網絡環境下用戶間的健康知識分享與互動行為,Web2.0時代社交網絡的迅速普及為健康信息交流帶來了新的機遇。根據CNNIC第42次《中國互聯網發展狀況統計報告》,我國主流社交網絡如微信、微博等的用戶使用率分別高達86.9%和42.1%,70.3%的網絡用戶傾向于通過社交網絡平臺進行信息分享和交友互動,其中健康信息分享占據重要一隅[1]。

社交健康信息分享在普及大眾健康知識、優化健康產業鏈條、降低醫療成本和提高患者滿意度方面發揮著重要作用。因此,近年來成為學術界和產業界關注的焦點,已有研究可歸納為以下3個層面:1)社交健康信息分享的主體層面。對于信息提供者,James K等[2]發現,帶有視頻的博文能吸引更多的用戶參與,積極性情緒以及事實類信息能夠獲得更高的用戶參與度。程艷爽等[3]發現,社交網絡平臺如微信公眾號的健康知識能夠提高肝癌手術患者的生活質量,降低其焦慮、抑郁程度。對于信息分享者,國內外較多聚焦于特殊群體的健康信息分享研究,如年輕群體、老年人、慢性病患者、醫護人員等。Antheunis M L等[4]發現,患者使用健康相關社交網絡媒體的目的有提高知識、醫患交流、社會支持等。Alqarni Z A等[5]發現,阿拉伯國家糖尿病患者群體在Facebook上分享的目的主要是增強疾病意識、提供情感支持等。李東曉[6]發現大多數用戶對健康養生信息有過轉發分享行為;2)社交健康信息分享的環境和技術層面。王晰巍等[7]發現,信息技術創新性、信息環境交互性、感知信息有用性、自我效能4個因素正向積極作用于信息共享態度。趙大麗等[8]發現,關系維度(含社會信任、主觀規范、社會認同等)對微信朋友圈用戶信息共享意愿的影響作用最大。楊海娟[9]發現,規范性壓力、社會連接等因素均可正向作用于社交網絡平臺中微信用戶的適應性信息分享行為;3)社交健康信息分享的內容層面。性健康、糖尿病、乳癌等特殊疾病類信息是目前國內外社交健康信息分享中關注的主要內容。Chung J E[10]以“國際乳癌防治月”為研究背景探究社交網絡媒體中的健康信息轉發的影響因素。Zhang N等[11]以夏威夷島女大學生在Facebook上分享乳頭瘤病毒疫苗信息展開實證研究,發現用戶均對健康信息的分享持積極態度;胡均等[12]發現性健康信息在微信中傳播與教育具有優勢與必要性。

在對國內外健康信息分享的研究文獻進行系統回顧和總結后發現,研究還可從以下方面展開深入探討:1)基于信息生態理論的研究框架分析。用戶的信息行為是在一個系統和復雜的信息生態環境下完成的。已有研究大多從信息生態中的某單一視角展開研究探討,如主體動機、社區氛圍、技術效用以及內容特性等,較少從信息生態的分析視角對社交健康信息分享意愿和行為進行整體探析。因此,基于社交健康信息的特定研究情境,以信息生態理論為研究框架,分別從信息主體、信息環境、信息內容、信息技術等因素模塊進行系統性的梳理和分析,所提出的研究假設和理論模型才是對問題本身的完整描述;2)基于二階信息鏈的信息信任差異分析。信任是社交健康信息分享研究中的重要因素,已有研究在分析信任時往往更多地關注了社交網絡成員的人際信任而未區分信息的流向,即對信息源頭與信息宿主兩方的信任差異未進行差異性分析。在實踐中不難發現,用戶基于對信源的信任才會采納信源信息,同時用戶是基于感知信宿對自身的信任才會將信息分享給信宿。因此,基于信息鏈的結構可分別構成用戶面向健康信息鏈條上游信源和下游信宿的二階信任模式,這樣的研究更符合社交健康信息分享的應用情境,得到的結論也更具實踐性。

基于上述分析,本研究基于信息生態鏈的分析視角,提取信息主體因素、信息環境因素、信息內容因素和信息技術因素,結合感知價值理論、信任理論、技術接受模型提出研究假設并構建研究模型來探索社交網絡中用戶的健康信息分享意愿,并以社交網絡的典型應用微信為實證分析情境,采用“深度訪談+情境實驗+問卷調查”獲取其深度用戶的行為數據,之后采用結構方程模型的研究方法對數據進行分析,研究結論對社交健康信息服務管理提出可供參考的意見和建議。

1理論背景

信息生態理論(Information Ecology Theory,IET)是本研究主要的分析框架,它最早由Nardi和ODay(1999)提出,信息生態是信息主體、信息技術及信息環境共同協調構建而成的理論框架,其代表了信息資源及其連接關系在限定范圍內的融合[13]。在社交健康信息分享的研究情境下,可將其分解為信息主體、信息環境、信息內容和信息技術等核心要素[7]。

在信息生態理論的框架下,本研究還整合了來自于多個學科的理論和模型展開研究。其中,感知價值理論(Perceived Value Theory,PVT)最早由Zaithaml(1988)基于顧客視角提出,認為感知價值是用戶通過衡量收益與成本后對產品或其服務做出的綜合評判,并且價值的評判會根據個人價值觀、需求偏好和使用情境的差異而產生變化。信任理論(Theory of Trust,TT)最早由Simmel(1900)提出,認為互動形成人際間的復雜關系,它是各種人際關系的基礎且在本質上是一種對自身弱勢地位的接受。技術接受模型(Technology Acceptance Model,TAM)最早由Davis(1989)提出,其中感知易用性和感知有用性顯著影響信息系統的使用態度和行為,用戶的感知有用性、易用性會通過作用于系統使用態度,進一步作用于行為意圖和使用行為[14]。

因此,本研究首先通過深度訪談獲取用戶對社交健康信息分享態度和行為認知文本,并采用扎根理論獲取生態鏈分析結果,之后利用感知價值理論提煉信息主體因素、信任理論提煉信息環境因素、信息情緒性提煉信息內容因素、技術接受模型提煉信息技術因素,并通過梳理各因素之間內在的作用機理,提出研究假設及理論模型并基于樣本數據進行分析。

2假設提出與模型建立

2.1社交網絡信息分享生態鏈分析

研究小組首先通過文獻調研和實踐體驗設計訪談提綱,包括訪談內容設計、訪談對象選取及訪談材料處理3個階段:1)訪談內容設計階段,通過結合國內外研究基礎擬定8個關于社交網絡用戶健康信息分享的問題,涉及訪談人員基本信息、社交網絡使用經驗、通過社交網絡了解健康信息的頻率及時長、在社交網絡中獲取健康信息的來源以及利用社交網絡分享健康信息的情緒體驗等。通過對2名社交網絡健康信息分享者進行預訪談后修訂了訪談內容,從而確定最終的訪談提綱;2)訪談對象選取階段,在醫療機構現場有償招募10名當前恰好有較為嚴重的健康問題且正在使用社交網絡獲取健康的社交網絡深度用戶,在在線健康社區有償招募10名雖然沒有健康問題但具有較高健康素養且一直都使用社交網絡獲取健康信息的社交網絡深度用戶,訪談樣本男女比例相當,職業涉及在校學生、公司職員、政府單位職員等;3)訪談材料處理階段,研究小組對20名訪談樣本進行面對面深度訪談或通過及時通訊工具進行深度訪談,每位樣本訪談時間持續30~40分鐘,并由研究人員實時記錄。全體樣本訪談結束后,研究小組將錄音結果轉變為文本資料,之后利用扎根分析并結合以往的研究基礎構建了如圖1所示的社交健康信息用戶分享行為生態鏈,為進一步的問卷調查奠定設計基礎。

圖1顯示,社交健康信息分享生態鏈呈現出二階信息鏈及二階信任鏈的模式。1)二階信息鏈中信息內容的流向為“信源→信介→信宿”,信息內容的流動過程受到信息環境、信息技術、信息主體的共同影響。信源主要包括平臺信源、人際信源及社群信源3類,其中平臺信源是最主要的健康信息生產者。信息主體作為信介承擔著信息的獲取和分享作用。與信源類型對應,可將信宿分為平臺信宿、人際信宿和社群信宿3類;2)二階信任鏈中健康信任的走向為“信宿→信介→信源”,信宿對信介產生推力信任,信源對信介產生引力信任。不論是推力信任還是引力信任,均含有認知信任與情感信任的兩類信任細分。二階信任共同作用形成了社交網絡信任鏈,并與社交網絡信息鏈共同作用于健康信息共享意愿。

2.2信息主體因素的影響

在社交健康的研究情境下,信息主體因素主要包含分享價值、自我效能和面子意識等因素。其中,分享價值定義為社交網絡用戶在進行健康信息分享行為時感知到的價值效用。龔主杰等[15]認為,感知價值是個體在知識共享中所形成價值的主觀認知和綜合評價,感知價值能顯著影響個體的知識共享意愿。Yan Z等[16]在研究在線健康社交網絡中的知識共享時發現,感知價值對個體自我健康信息共享和公共健康信息共享均具有顯著影響作用。研究指出,動機是信息分享的重要驅動因素,通常可分為內部動機與外部動機。其中,內部動機是指信息分享所帶來的內心滿足感,自我效能是受到較多關注的內部動機[17]。外部動機是指信息分享行為所能獲得的他人或組織給予的回報,面子意識是在中國文化情境下受到較多關注的外部動機[18]。郭珍珍[19]認為,不同的個體基于外部環境或個人因素會產生不同的行為動機,而動機越強的個體具有的目的越明確,獲得的行為感知價值就越高。

本研究認為,在社交健康的研究情境下,自我效能、面子意識作為動機的重要組成對分享價值會產生重要的促進作用,而分享價值對用戶的社交健康信息分享意愿具有重要的促進作用。基于上述分析,提出如下假設:

H1:分享價值正向影響社交健康信息分享意愿;

H2:自我效能正向影響社交健康信息分享價值;

H3:面子意識正向影響社交健康信息分享價值。

2.3信息環境因素的影響

在社交健康的研究情境下,信息環境因素主要包含分享態度、信源引力認知信任、信源引力情感信任、信宿推力認知信任和信宿推力情感信任。其中,分享態度是指個體對社交健康信息分享行為所持態度的積極程度。王晰巍等[7]認為,社交網絡中的信息環境與用戶信息分享態度呈正向影響關系。趙大麗等[8]發現,微信中的人際信任與朋友圈知識分享態度呈正相關關系。Hsu M H等[20]認為,信任是社區文化建設的重要組成部分,是用戶進行信息分享重要的環境因素。高信任度的人際關系有助于形成個體參與信息分享與社會交換的更積極的態度[21]。信任通常包括認知信任和情感信任。其中,認知信任是基于被信任者提供信息的能力與可信度的考察而產生的信任,情感信任是信任提出者對被信任者以情感為核心的信心程度,其建立基礎是信任雙方的情感緊密關系[22]。秦紅霞等[23]認為,在對主體行為的影響程度上,情感信任在知識尋找中具有顯著性,而認知信任在知識轉移上更具顯著性。

本研究認為社交健康信息分享過程中存在著2條關鍵的二階信任鏈條關系:1)第一階段是信源引力信任,即用戶作為信息中介對信息源頭(包含社交網絡平臺中的平臺信源、人際信源、社群信源)的信任評估。用戶在接受、相信、認可信源所傳播的健康信息后,隨之也會形成積極的信息分享態度,從而使信源產生相應的引力信任,而信源引力信任可包含認知信任與情感信任,其均可積極影響社交網絡用戶的健康信息分享態度;2)第二階段是信宿推力信任,即用戶作為信息中介在決定是否分享該信息給信息宿主時,所感知到的信宿(包含平臺信宿、人際信宿、社群信宿)對自身的信任程度。社交網絡環境下個體能感知他人對自身在能力上的認可和在情感上的認同,并基于上述判斷來做出個人行為決策從而有助于降低個體決策的風險成本。他人對自身的較高信任能激發自身產生更為積極的分享態度。因此,信宿推力認知信任與情感信任能夠積極影響信息分享態度。基于上述分析,提出如下假設:

H4:分享態度正向影響社交健康信息分享意愿;

H5:信源引力認知信任正向影響社交健康信息分享態度;

H6:信源引力情感信任正向影響社交健康信息分享態度;

H7:信宿推力認知信任正向影響社交健康信息分享態度;

H8:信宿推力情感信任正向影響社交健康信息分享態度。

2.4信息內容因素的影響

在社交健康的研究情境下,信息內容因素主要包含信息正向情緒性和負向情緒性。信息情緒性通常由信息標題或內容中富含帶有情感特征的詞來加以表達。Milkman K L等[24]認為,帶有情緒色彩的信息更易引發用戶的分享行為,尤其帶有高激活的積極情緒會更易觸發用戶的分享行為[25]。

本研究將健康信息情緒表達劃分為正向情緒性與負向情緒性。其中,正向情緒的信息內容著重于促進積極結果,帶有積極、促進、勸服等情緒,以收益框架為主(如能增強免疫力、緩解腰酸疼痛等);負向情緒的信息內容著重于預防消極結果,帶有震驚、威脅、警告等情緒,以損失框架為主(如容易患癌、傷身等)。研究指出,在健康保健信息的傳播中,宣傳疾病預防時收益框架信息更易讓人信服,而宣傳疾病檢測時損失框架信息更易讓人信服[26]。因此,信息的正向情緒性與負向情緒性均可正向影響社交網絡用戶健康信息的接受程度,進而影響其分享意愿。基于上述分析,提出如下假設:

H9:信息正向情緒性正向影響社交健康信息分享意愿;

H10:信息負向情緒性正向影響社交健康信息分享意愿。

2.5信息技術因素的影響

在社交健康的研究情境下,信息技術因素包含感知有用性、感知易用性。Shang Y等[27]考察了在線健康社區中感知有用性與感知易用性對信息分享的影響,并將感知易用性定義為用戶對健康社區便利性與實用性的感知,感知有用性定義為用戶對健康社區改善生活或工作績效能力的感知。張克永等[28]將感知有用性作為系統要素納入到網絡健康社區知識分享的研究模型并證實了兩者的正向關系。

本研究將感知有用性定義為個體對社交網絡平臺功能特性為信息分享帶來幫助的感知,感知易用性定義為個體對健康信息轉發分享操作便利程度的感知。健康信息分享功能的易用性、有用性會直接影響社交網絡用戶信息分享的效率與溝通需求,進而影響用戶的分享意愿。基于上述分析,提出如下假設:

H11:感知有用性正向影響社交健康信息分享意愿;

H12:感知易用性正向影響社交健康信息分享意愿。

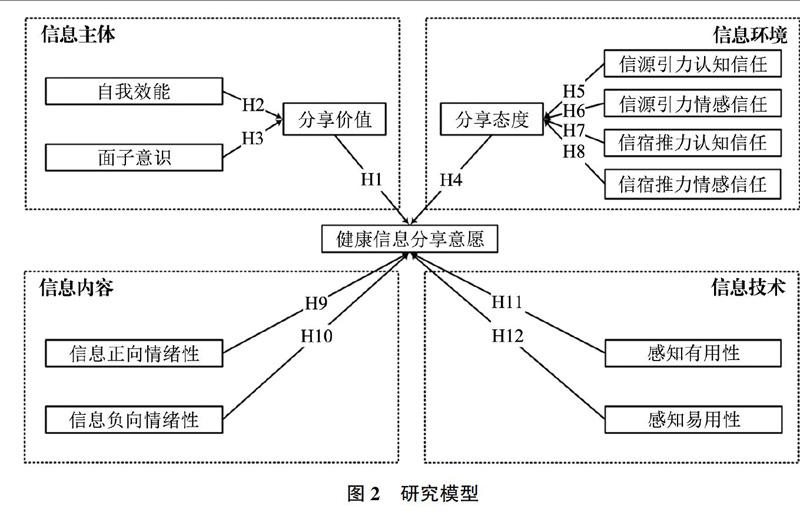

根據上述研究假設,本文構建了基于二階信息生態鏈的用戶社交健康信息分享意愿的形成機理的理論研究模型,如圖2所示。

3研究方法

3.1問卷設計

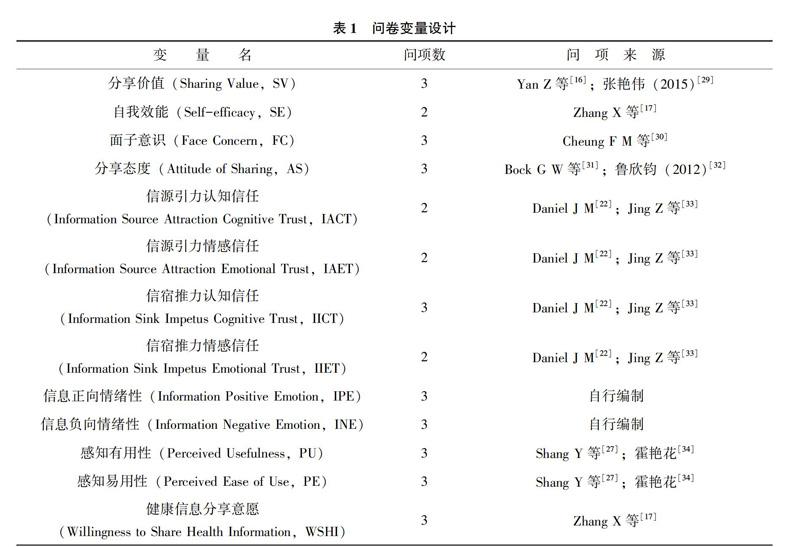

問卷設計包括人口統計信息和變量問項兩部分。其中,信息的正、負向情緒性為本研究針對社交健康情境提出的概念,因此在已有文獻中尚未有參考文獻,相關問項由研究小組根據因素定義并參考相似因素提問的內容自行定義和編制。其余所有變量均借鑒于已有的研究文獻,并結合社交網絡健康信息分享情境進行合理地編輯調整。為保證數據的準確性和科學性,在大規模數據收集之前,經過30名測試樣本的小規模前測,并將測試結果反饋至3位相關研究領域的專家反復修訂,直至測試樣本對問卷均無異議為止。變量問項的測量方式采用Likert 7級量表法,從1~7表示非常不同意到非常同意。測量問項的主要參考來源如表1所示。

3.2數據收集及樣本描述

根據本文的具體研究情景,研究樣本需要同時具備2個條件:其一為社交網絡的深度用戶;其二為關注健康信息且有分享經歷或分享意愿的用戶。鑒于此,本研究選取微信平臺的深度用戶為主要的樣本目標,并通過有償招募的方式吸引樣本參與研究。

“情境實驗+問卷調查”利用線上線下雙渠道開展研究,共歷時63天。研究團隊通過對實驗者提供模擬的醫療情境與醫療問題加深樣本目標對健康信息關注及分享的理解程度,從而保證研究結果的精確性。線上調查通過對微信的深度用戶進行實驗培訓并發放問卷,共回收242份問卷。線下調查通過與大學電子健康課程團隊合作,同時對醫院等人口密集處進行研究目標的培訓和問卷發放,共回收問卷200份。隨后進行線上與線下問卷的整合與數據統計,刪除不符合調查對象選取原則與填寫不完整、填寫時間過短的問卷42份,最終得出有效問卷400份。表2數據顯示,調查對象中男性占比50.3%,女性占比49.7%,比例分布均勻合理;年齡層面21~40歲的青年居多,占比69.3%;教育程度中本科占比最多,達61.5%;對于健康信息的關注及分享程度,85.3%的調查對象關注和分享程度在偶爾及以上,僅有14.7%的用戶表示很少關注和分享。

4模型驗證

本研究利用Smart PLS2.0軟件進行模型驗證,包括測量模型驗證和結構模型驗證。首先運行PLS Algorithm算法驗證測量模型,然后運行Bootstrapping算法分析結構模型[35]。

4.1測量模型驗證

測量模型的檢驗包括信度和效度檢驗。信度可通過復合信度(CR)值和變量的α值來判斷量表結果的可信程度。效度包括聚合效度和區別效度,聚合效度檢驗問項與所對應的變量間的相關程度,可通過平均提取方差(AVE)的值來觀測;區別效度檢驗問項與所對應的變量的相關度是否高于該問項與其他變量的相關度,可通過比較各變量AVE值的平方根與變量之間的相關系數來衡量。

表3和表4分別顯示了模型的信度、聚合效度以及區別效度指標結果。信度方面,變量的α值均大于0.8,CR值均在0.8以上,此外,各變量測度項的因子負載最小為0.854,大于0.5的推薦水平,可判定所有變量具有較好的信度。效度方面,AVE值最小為0.809,大于0.5的判別標準,測量問項的聚合效度達到了較好的水平,AVE平方根均大于相應行列非對角線上的值(變量間相關系數),表明該變量能明顯地與其他變量區別開來,測量問項的區別效度也達到了較好的水平。由此可知量表具備較好的聚合效度和區別效度。

4.2結構模型驗證

本研究采用Smart PLS2.0計算路徑系數及顯著水平以驗證模型假設成立與否。模型路徑系數及適配性以PLS算法進行分析;路徑系數的顯著性通過Bootstrapping檢驗中的T Statistics值的大小來判斷,一般認為T值大于1.96則表示因果關系顯著。

從圖3可知,從路徑系數與顯著水平來看,假設H1到H10均成立,假設H11、H12不成立。研究結果顯示,自我效能與面子意識均對分享價值具有積極的正向作用。在二階信任鏈中,盡管信源引力認知信任與信源引力情感信任的顯著性水平略低于信宿推力認知信任和信宿推力情感信任,但上述四者均能正向影響分享態度,顯示社交網絡二階信任鏈得到有效驗證。分享價值和分享態度均可積極正向的作用于分享意愿,且顯著性水平較高。此外,信息正向情緒性與信息負向情緒性對分享意愿均具有較為顯著的正向作用,但信息負向情緒性的顯著性水平低于信息正向情緒性。值得注意的是,感知有用性和感知易用性作用效果不顯著,未獲得有效的驗證結果。

被解釋方差R2在通常用于評價PLS路徑模型中內部關系的解釋效果,R2大于0.5表示模型具有較好的擬合度。研究模型檢驗結果中,分享價值、分享態度以及健康信息分享意愿的被解釋方差(R2)分別為0.722、0.555、0.671,表明研究模型擬合度良好,具有很好的預測效果。

5結果分析

信息主體方面,假設H1、H2、H3成立。分享價值(β=0.175,P<0.001)對分享意愿有顯著正向影響作用,自我效能(β=0.612,P<0.001)和面子意識(β=0.311,P<0.001)對分享價值均有正向影響作用,其中自我效能對分享價值的影響作用更大。表明當感知到較高的自我效能及面子意識時,個體對分享價值的感知會更高,進而提升其社交健康信息分享意愿。

信息環境方面,假設H4至H8成立。分享態度(β=0.592,P<0.001)對分享意愿有顯著正向影響作用,信源引力認知信任(β=0.103,P<0.05)、信源引力情感信任(β=0.198,P<0.01)、信宿推力認知信任(β=0.256,P<0.001)、信宿推力情感信任(β=0.364,P<0.001)均對分享態度產生正向影響作用,且對分享態度的影響作用依此遞增。表明當個體對信源認知信任和情感信任以及信宿對個體的認知信任和情感信任感知程度越高,越能促進個體的社交健康信息分享意愿,且信宿對個體的推力情感信任對分享態度的影響程度最高。

信息內容方面,假設H9、H10成立。信息正向情緒性(β=0.153,P<0.001)、信息負向情緒性(β=0.079,P<0.05)對分享意愿均有顯著正向影響作用。相比信息負向情緒性,信息的正向情緒對分享意愿的影響效用更大,表明個體在關注到具有積極情緒的信息內容時,分享意愿會更強烈。

信息技術方面,假設H11、H12不成立。感知有用性(β=-0.057,ns)、感知易用性(β=-0.048,ns)對分享意愿均未產生顯著的正向影響作用。可能的原因是:一方面研究樣本均為社交網絡的深度用戶,其對目前主流的社交網絡具有相當的使用經驗;一方面實證研究選取的微信的功能使用方法已為眾人熟知且微信已經過多次更新迭代,具有較穩定和較成熟的平臺特性。因此,感知有用性和感知易用性對用戶的影響不顯著,從而導致信息技術因素對分享意愿的影響結果與研究假設具有一定差別。

6研究啟示

本研究的數據分析結果和研究結論可對社交健康信息服務提供商的服務及創新管理提出可供參考的意見和建議。

首先,運營者可從信息主體和信息內容角度出發,由于自我效能與面子意識有助于用戶感知到分享價值,因此健康信息運營者可提高用戶對健康內容轉發分享后獲得的積極反饋,例如經濟獎勵或知識回報等,使用戶在分享健康內容時獲得更多的積極認同,從而產生自我形象提升與內心滿足感,促進健康信息分享的良性循環。同時,運營者亦可針對性地改善健康內容主題以迎合用戶偏好,利用信息情緒化構建良好的健康信息分享氛圍,如積極督促平臺信源在飲食、作息與運動健康內容的提供上可搭配動圖、視頻等多媒體來描述具體行為過程,由于信息的正向情緒性比負向情緒性更易促進用戶分享意愿的形成,因此需要增加健康內容的情緒性,避免過于客觀且平鋪直敘,強調內容促進健康的積極結果,從而吸引更多用戶的關注與轉發。

其次,設計者可從信息環境角度出發,構造社交網絡平臺、健康信源、健康信息中介、健康信宿共同作用的完整信任鏈閉環環境,使健康信息分享發揮更大的力量。一方面,社交網絡平臺可從信源著手,提高用戶對信源的認知信任與情感信任,如可提升平臺信源的監管與審核機制,制定對虛假健康信息信源的判別與封鎖機制,確保平臺健康信源的權威性;另一方面,可從信宿分享效果著手,由于用戶傾向于將健康信息分享給具有親密關系且對其表示信任的好友,因此可強化健康信息分享的顯示機制,讓信息分享者看到自己所分享信息的瀏覽次數及好友點贊數,使用戶獲得來自信宿的積極信任反饋,從而激發持續性的分享行為。

此外,開發者可從信息技術角度出發,雖然社交網絡平臺的有用性與易用性對用戶的分享意愿未產生顯著影響作用,但創新的技術特性仍然是新媒體助力健康信息分享的關鍵,如可依據用戶歷史轉發與收藏記錄建立用戶信息偏好資料庫,制定用戶的個性化相關健康信息的推送設置和及時提醒功能,提升用戶對健康信息的興趣粘度,從而有助于用戶的快速瀏覽與轉發分享,同時,還可根據人群的健康狀態、年齡分布、性別差異對其所關注的健康信息進行甄別,并依據人群標簽的不同分類對健康信息進行差異化的分布式存儲,在實現精準地健康信息分享傳播功能的同時,提高系統平臺的存儲特性與運作效能。

參考文獻

[1]中國互聯網絡信息中心.第42次中國互聯網絡發展狀況統計報告[EB/OL].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201808/P020180820630889299840.pdf,2018-08-20.

[2]James K,Foley B C,Grunseit A C,et al.Please Like Me:Facebook and Public Health Communication[J].Plos One,2016,11(9):e0162765.

[3]程艷爽,張亞萌,馬艷永.基于微信公眾平臺的健康教育對肝癌病人生活質量的影響[J].護理研究,2017,31(7):849-851.

[4]Antheunis M L,Tates K,Nieboer T E.Patients and Health Professionals Use of Social Media in Health Care:Motives,Barriers and Expectations[J].Patient Education & Counseling,2013,92(3):426-431.

[5]Alqarni Z A,Yunus F,Househ M S.Health Information Sharing on Facebook:An Exploratory Study on Diabetes Mellitus[J].Journal of Infection & Public Health,2016,9(6):708-712.

[6]李東曉.微信用戶健康養生信息的傳播行為分析[J].浙江傳媒學院學報,2016,23(4):90-97,153.

[7]王晰巍,曹茹燁,楊夢晴,等.微信用戶信息共享行為影響因素模型及實證研究——基于信息生態視角的分析[J].圖書情報工作,2016,60(15):6-13,5.

[8]趙大麗,孫道銀,張鐵山.社會資本對微信朋友圈用戶知識共享意愿的影響研究[J].情報理論與實踐,2016,39(3):102-107.

[9]楊海娟.微信環境下用戶適應性信息分享行為影響因素研究——基于規范性壓力和社交價值的“推—拉”視角[J].情報科學,2017,35(8):134-140.

[10]Chung J E.Retweeting in Health Promotion:Analysis of Tweets About Breast Cancer Awareness Month[J].Computers in Human Behavior,2017,74:112-119.

[11]Zhang N,Tsark J,Campo S,et al.Facebook for Health Promotion:Female College Students Perspectives on Sharing HPV Vaccine Information Through Facebook[J].Hawaii Journal of Medicine & Public Health A Journal of Asia Pacific Medicine & Public Health,2015,74(4):136-140.

[12]胡均,王昱.微信在大學生性健康傳播中的應用[J].新媒體研究,2017,3(9):49-50.

[13]杜元清.信息環境與信息傳遞樣式[J].情報理論與實踐,2009,32(8):16-20.

[14]Davis F D.Perceived Usefulness,Perceived Ease of Use,and User Acceptance of Information Technology[J].MIS Quarterly,1989,13:319-340.

[15]龔主杰,趙文軍,熊曙初.基于感知價值的虛擬社區成員持續知識共享意愿研究[J].圖書與情報,2013,(5):89-94.

[16]Yan Z,Wang T,Chen Y,et al.Knowledge Sharing in Online Health Communities:A Social Exchange Theory Perspective[J].Information & Management,2016,53(5):643-653.

[17]Zhang X,Liu S,Chen X,et al.Social Capital,Motivations,and Knowledge Sharing Intention in Health Q&A Communities[J].Management Decision,2017,55(7):1536-1557.

[18]趙卓嘉,寶貢敏.面子需要對個體知識共享意愿的影響[J].軟科學,2010,24(6):89-93.

[19]郭珍珍.旅游動機、感知價值和滿意度關系的實證研究[D].太原:山西財經大學,2017.

[20]Hsu M H,Ju T L,Yen C H,et al.Knowledge Sharing Behavior in Virtual Communities:The Relationship Between Trust,Self-efficacy,and Outcome Expectations[J].International Journal of Human-Computer Studies,2007,65(2):153-169.

[21]孫紅萍,劉向陽.個體知識共享意向的社會資本透視[J].科學學與科學技術管理,2007,28(1):111-114.

[22]Daniel J M.Affect-based and Cognition-based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizations[J].Academy of Management Journal,1995,38(1):24-59.

[23]秦紅霞,丁長青.企業知識共享中的信任機制研究[J].情報雜志,2007,26(11):43-45.

[24]Milkman K L,Berger J.The Science of Sharing and the Sharing of Science[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2014,111(4):13642.

[25]Berger J.What Makes Online Content Viral?[J].Journal of Marketing Research,2013,49(8):192-205.

[26]Rothman A J,Salovey P.Shaping Perceptions to Motivate Healthy Behavior:The Role of Message Framing[J].Psychological Bulletin,1997,121(1):3-19.

[27]Shang Y,Liu J.Health Literacy:Exploring Health Knowledge Transfer in Online Healthcare Communities[C]//Hawaii International Conference on System Sciences.IEEE,2016:3143-3151.

[28]張克永,李賀.網絡健康社區知識共享的影響因素研究[J].圖書情報工作,2017,61(5):109-116.

[29]張艷偉.微信平臺中信息共享行為的影響因素研究[D].北京:北京郵電大學,2015.

[30]Cheung F M,Leung K,Zhang J,et al.Indigenous Chinese Personality Constructs:Is the Five-factor Model Complete?[J].Journal of Cross-Cultural Psychology,2001,32(4):407-433.

[31]Bock G W,Zmud R W,Kim Y G,et al.Behavioral Intention Formation in Knowledge Sharing:Examining the Roles of Extrinsic Motivators,Social-psychological Forces,and Organizational Climate[J].Mis Quarterly,2005,29(1):87-111.

[32]魯欣鈞.基于社會資本視角的社交網站知識分享影響因素研究[D].杭州:浙江大學,2012.

[33]Zhao J,Ha S,Widdows R.Building Trusting Relationships in Online Health Communities[J].Cyberpsychol Behav Soc Netw,2013,16(9):650-657.

[34]霍艷花.信息生態視角下微信用戶信息共享行為影響因素研究[D].保定:河北大學,2017.

[35]Anderson J C,Gerbing D W.Structural Equation Modeling in Practice:A Review and Recommended Two-step Approach[J].Psychological Bulletin,1988,103(3):411-423.

(責任編輯:陳媛)