南京蘇寧廣場超限高層抗震性能研究

烏 蘭 趙福令 顧 羽 陳 野 左 江 夏長春

(南京市建筑設計研究院有限責任公司,江蘇 南京 210000)

1 建筑概況

本項目位于江蘇省南京市建鄴區會展中心東北角,該項目業態包括辦公、酒店、商業、公寓。由塔樓、裙樓和地下室組成,其中塔樓為88層,結構高度為431 m;裙房為8層,結構屋面高度為54.90 m,頂上罩有“菠蘿型”玻璃幕頂,整個場地內設置5層地下室,地下室埋深為22.30 m。地面以上通過設置抗震縫,將塔樓和裙房分為獨立結構單元。該項目具體情況可詳見文獻[1]。

2 塔樓結構抗震性能評價方法

2.1 構件性能目標

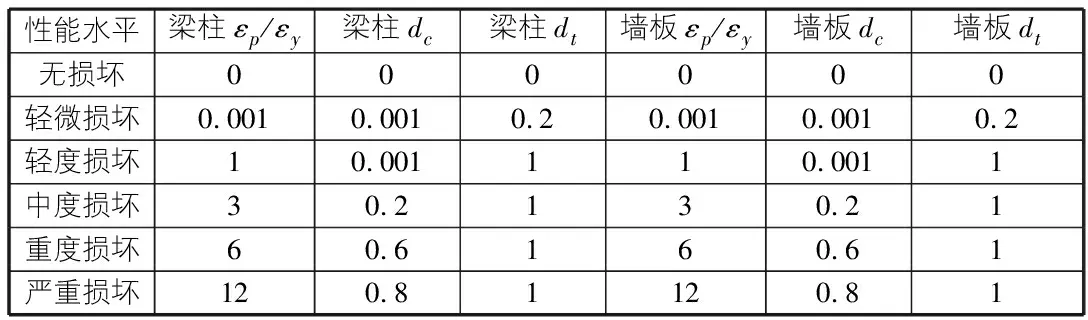

JGJ 3—2010高層建筑混凝土結構技術規程[2]新增加了第3.11節——結構抗震性能設計,將結構的抗震性能分為五個水準,對應的構件損壞程度則分為“無損壞、輕微損壞、輕度損壞、中度損壞、比較嚴重損壞”五個級別。在SAUSAGE軟件中構件損壞主要以混凝土的受壓損傷因子、受拉損傷因子及鋼材(鋼筋)的塑性應變程度作為評定標準,其與上述“高規”中構件的損壞程度對應關系如表1所示。表中數值為單元各性能水平指標上限值,各項指標取不利。εp/εy為鋼筋(鋼材)塑性應變,dc為混凝土受壓損傷系數,dt為混凝土受拉損傷系數。梁柱構件性能等級取單元性能等級最大值。墻板構件性能等級取單元按面積加權平均后的性能等級。

表1 性能評價標準

2.2 地震波的選擇

根據GB 50011—2016建筑抗震設計規范[3]和JGJ 3—2010高層建筑混凝土結構技術規程[2]的相關要求,地震波由中國建筑科學研究院抗震所提供,兩組天然波和一組人工波,分別為L256,L257,L781,L782,L750-7,L750-8,三組地震波均包括X,Y兩個方向的輸入分量,主次方向峰值加速度比值為1∶0.85。本項目抗震設防烈度為7度,彈塑性分析按7度罕遇考慮,時程分析所用地震加速度時程曲線有效峰值取為220 cm/s2,為了研究本項目選用的地震波與GB 50011—2016建筑抗震設計規范[3]中反應譜的吻合情況,擬合出了三組地震波相應的反應譜曲線,限于篇幅所限,請詳見文獻[1]。地震波加速度譜在結構主要周期點上與規范設計譜相差不大于20%。并對結構進行三組地震波的彈性時程分析,結果滿足規范[3]對地震波的選擇要求。

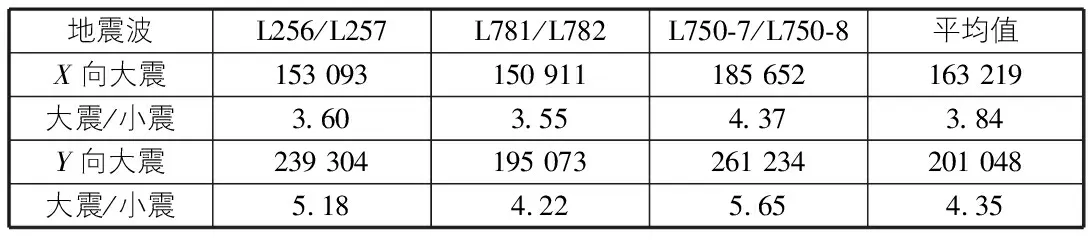

2.3 結構動力彈塑性時程分析結果分析

表2 彈性大震和小震之間的比值

結構在罕遇地震作用下的最大層間位移角為1/155,小于規范限值要求,能夠滿足“大震不倒”第三水準要求。由表2可知,與彈性大震和小震之間的比值(220/35=6.286)相比,彈塑性大震與小震的比值有所減小,說明結構部分構件已經進入屈服階段,結構整體剛度相應減小,延長了結構周期,從而減小了地震作用。表中數值與6.286相比,X向地震基底剪力下降幅度較大,主要是X向連梁較多,損傷較大,所以導致剛度下降較多,但是Y向地震基底剪力下降幅度相對較小。但是總體下降不多,說明結構本身仍然具有足夠的剛度,確保結構實現“大震不倒”的性能目標。以人工波L750-7/L750-8計算工況為例,分別以混凝土受壓損傷和鋼筋塑性應變水平對結構構件的損傷情況進行分析。Dc表示混凝土受壓損傷程度,變化范圍為0~1,0表示材料未發生損傷;1表示材料損傷程度很大,完全失去承載能力。表示構件鋼筋塑性應變水平,為鋼筋當前應變與屈服應變比值,變化范圍為0~1,1表示構件鋼筋已發生屈服,小于1對應當前鋼筋的塑性應變水平。

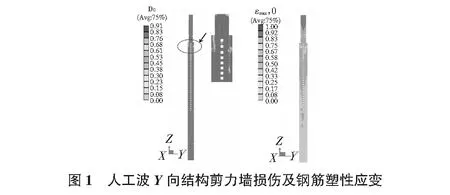

2.3.1剪力墻及連梁損傷分析

計算結果表明:結構部分連梁混凝土發生受壓損傷,損傷程度較大,起主要耗能作用;剪力墻損傷程度較少,僅部分剪力墻在核心筒內收部位存在條狀損傷,如圖1所示,但是面積比例較小,剪力墻仍然具有足夠的豎向承載能力,能夠滿足大震不倒的性能目標。剪力墻鋼筋整體塑性應變較低,總體上能夠滿足剪力墻正截面大震不屈服的性能目標。

2.3.2框架柱、梁損傷分析

計算結果表明,僅底層部分框架柱發生損傷,最大損傷因子0.14,框架梁總體上塑性應變較小。僅頂部由于高階振型的影響,塑性應變相對較大。框架柱和框架梁組成的第二道防線可以很好的承受豎向荷載,同時能夠承受核心筒損傷剛度降低后轉移的水平荷載,確保結構“大震不倒”性能目標的實現。

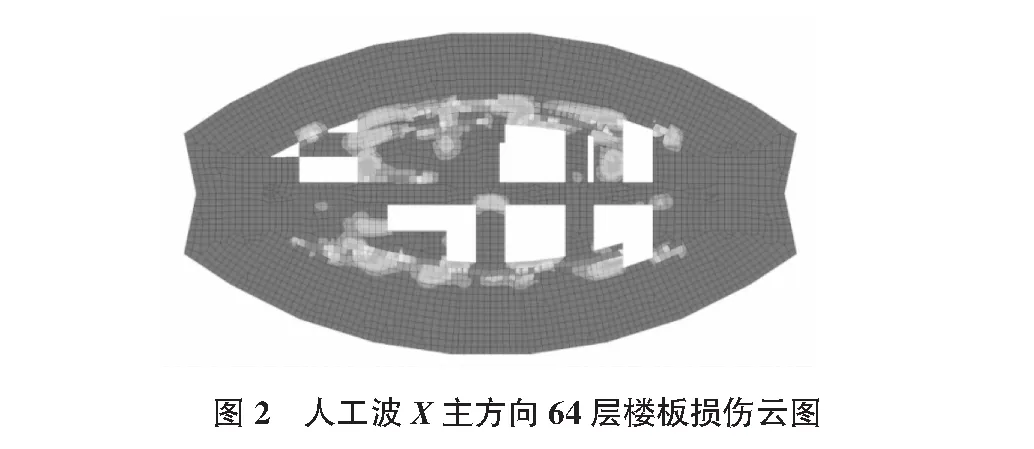

2.3.3核心筒內收部位樓板損傷分析

計算結果表明,核心筒內收底部樓板損傷相對較大,但是損傷范圍較小,如圖2所示。其他樓板損傷較小,說明采取措施合理有效。鋼筋應變水平較低,均未屈服,核心筒內收區域樓板能夠滿足大震不屈服的性能目標水平。為了確保核心筒內收部位內力有效傳遞,在施工圖階段進一步增加64層雙墻之間樓板厚度,加厚至180 mm,同時增加此處配筋率至3%。

2.4 構件性能分析統計

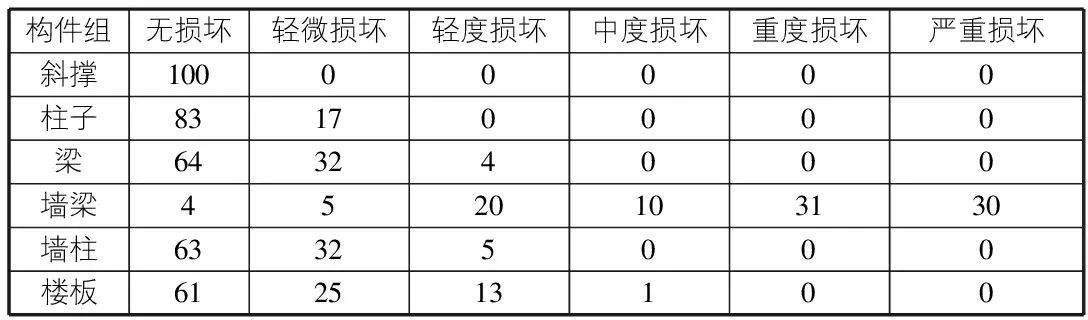

表3 構件性能統計 %

表3的構件性能統計以及《高規》第3.11節有關規定對結構構件進行性能分析,結果表明,墻柱構件損傷程度較低,處于輕度損壞以下,框架柱損傷程度較低,處于輕微損壞以下;樓板處于輕度損壞以下;斜撐均處于無損壞,與框架柱及框架梁,組成第二道防線,確保了結構在大震作用下的結構安全;結構部分墻梁和框架梁損傷程度較大,部分構件達到中度及以上損壞程度,耗散地震能量,確保結構安全。根據結構在罕遇地震作用下的性能統計,結構能夠達到抗震性能水準4的要求。

3 結語

1)輸入各工況罕遇地震波進行時程分析后,結構豎立不倒,主要抗側力構件沒有發生嚴重的破壞,大部分連梁屈服耗能,不至于引起局部倒塌和危及結構整體安全,大震下結構性能滿足“大震不倒”的要求;

2)剪力墻墻柱損傷程度較低,僅局部輕度損壞,結構整體呈現了梁鉸破壞機制,達到了“強墻柱弱墻梁”的延性設計要求;整個外框架,基本保持彈性工作狀態,部分框架梁進入塑性狀態,達到輕微破壞,極少數達到輕度損壞;框架柱基本處于彈性階段。結構外框架作為第二道設防體系具有足夠的富裕度;支撐處于彈性狀態,更進一步保證了第二道設防體系的可靠性;

3)罕遇地震作用下,結構樓層位移角時程包絡滿足不大于1/100的抗震設防要求,抗震性能達到“大震不倒”的抗震性能目標。