基于灰色關聯分析的露天礦風險耦合機理模型研究

孟愛國

(呼倫貝爾學院 內蒙古東部煤礦安全培訓中心,內蒙古 海拉爾 021008)

當前在露天礦現場風險管理與控制中,比較大的、明顯的風險容易被發現并有效控制,而對于生產當中微弱、不明顯的風險則不易被發現和控制,在現場這種情況為無痕風險[1-2]。許多建模綜合評價露天礦安全狀況等級結果都在0.75到0.85之間,而另外這0.25與0.15差距其實就是存在于生產當中微弱、不明顯的不易控制的風險[3-4]。事故數據樣本分析表明,這些生產當中微弱、不明顯的風險相互作用經常成為誘發露天礦事故的主流。露天礦作業現場是一特殊的工業生產場地,其開采的生產系統環境、條件參數、還有設備狀態是經常變化的,存在著偏離正常的或預期的標準變化趨勢。根據威格里斯沃思的擾動起源事故理論,稱這種變化為“擾動”。在生產過程中,當“擾動”出現時,往往會呈現某種形式的信息,向人們發出警告。各種各樣的信息不斷地作用于操作者的感官,給操作者以“刺激”,操作者如果錯誤或不恰當地行為響應了一個刺激,就有可能誘導出現事故[5]。通過實際事故通報誘發過程分析,可以將露天礦事故看作由事件鏈中的“擾動”開始,以誘導行為產生傷害或損害為結束的相互影響相互作用的過程。風險耦合是指在多個風險系統相遇過程中不同風險因素之間的相互影響和相互作用,最后引發突發事件或導致更加嚴重事件的現象[6]。當前的安全管理系統存在滯后性,而露天礦生產系統本身是時變系統,現場的環境、條件參數或設備狀態是隨時間變化的。那些微弱、不明顯的風險因素在動態生產系統參數變化過程又會不斷堆積、經常是以產生一連串的障礙、缺陷等的擾動風險因素源形式出現,如果與人不安全行為或失誤行為風險因素耦合極有可能產生事故,這說明形成的擾動與人的行為存在著交互耦合關系。

1 2種風險系統評價因素體系的構建

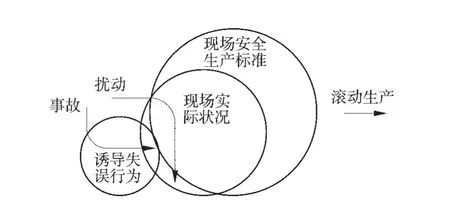

在對內蒙古東部某超大型露天煤礦2010—2013年108例事故通報分析后梳理出事故過程:作業流動中局部現場首先出現的是擾動源然后遇到或誘導作業人員產生誤動、盲動或違章行為最后耦合誘發成事故,或作業人員的“暈輪”行為首先制造出擾動源然后遇到或誘導誤動、盲動或違章行為最后耦合突發事故,這種發生模式是當前露天礦事故發生的主流。這樣就可以得出露天礦事故發生的機理模式,即現場2種偶發風險系統因素相遇耦合后能夠增強突破閾值而爆發事故。這2種風險因素系統具體區分一個是作業現場流動中偶發的擾動源系統,另一個是由擾動源誘導出的作業人員違章或誤動行為系統。從能量角度看,風險耦合使意外蓄積的能量增加達到事故突破的臨界值,最終釋放會導致事故發生產生破壞。露天礦現場存在擾動-誘導失誤風險耦合事故模型如圖1。

圖1 擾動-誘導失誤風險耦合事故模型

1.1 生產擾動源

產生的擾動源是現場局部生產要素短時間內達不到的安全標準、是對危險源的進一步具體細化、動態化的體現。這108起事故類型主要集中在作業設備自身搗缸、著火、爆胎、異動、電纜放炮;作業設備之間的擦撞、追尾、碾壓;工作裝置的斷、裂、變形;作業場的積雪滑動、片幫、托底、掉廢井等;作業設備的傾覆、倒塌等。對108例事故通報提供的直接原因作進一步劃分典型的擾動源系統風險因素:現場運行方式短時改變;作業空間受限;極端天氣影響;工具工藝設備缺陷;新作業場地有障礙;物料處理復雜;進入疲勞期;操作失誤引發設備異常。

由于人的認知能力從來都是有限的,加上企業制度管理的滯后,所以很難形成理想的人的組織行為,那么有關作業人員在一定的擾動條件下會被誘導出認知能力的差錯。從108例事故通報數據里進一步梳理出責任人的典型的行為失誤或明顯違章風險系統因素:因信息歪曲和遺漏失誤;因遺忘和記憶錯誤失誤;因選擇和操作失誤;因疲勞狀態下失誤;因應激過渡操作。這些失誤行為主要發生在誤動、盲動和習慣行為上。

1.2 現場系統擾動源

現場系統擾動源可能是一種也可能是多種類型因素呈現,同時被誘導出的行為也可能是一種或多種響應。這些擾動、誘導行為一般發生在生產運動軌跡上、作業流程上、運行設備上和作業場環境中,擾動不一定是所謂的現場不安全狀態,多數是生產要素轉換流動中出現的不同程度的異常狀態,如果經后續與人的失誤、違章行為相遇耦合則會生成加速、加重、轉化成事故;擾動源屬于現場偶發異常、重復率低,是一種反映現場實際狀況的小概率事件,如果不與人的行為失誤相遇不會產生事故,會自動回復正常或在人工干預下回復正常。人的誤動如果不與擾動相遇就是違章而不會觸發事故。通過構建評價二者耦合度的指標體系,運用灰色關聯分析的基本思想,提出測度二者耦合度的模型,通過計算模型的耦合度證明這種露天礦事故模型的存在,從而揭示露天礦小概率事件誘導事故的機理,為現場作業安全管理建立一種有效的預防事故發生的模式,也為量化分析事故找到一種方法。

2 灰色關聯系數與耦合度計算

2.1 極差標準化方法對原始數據進行標準化處理

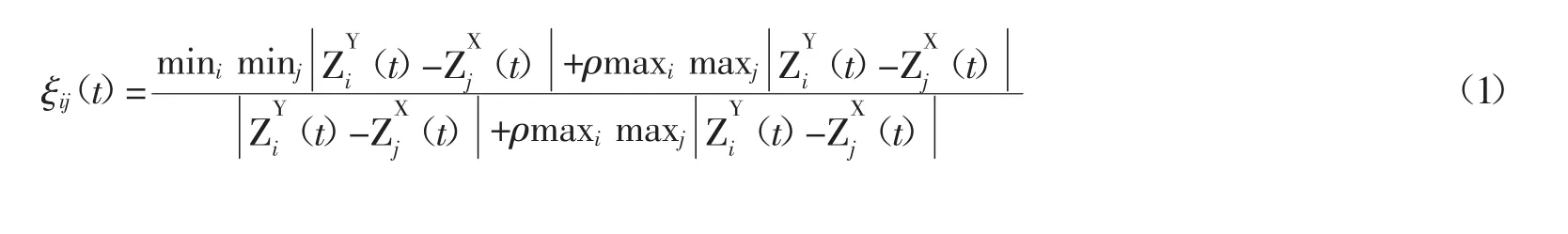

關聯系數是計算耦合度的基礎,誘導行為系統與擾動源系統的關聯系數計算模型如式(1)。樣本可分為2類:截面數據樣本,用來分析變量間的空間作用關系;時間序列樣本,用來分析變量間的時序變化規律[7-9]。根據數據的可獲得性和便捷性,取空間變量,即礦山現場同一時期的數據進行橫向分析。式(1)的全部指標是在利用極差標準化的方法對原始數據處理后的結果。同一時期系統樣本數據標準化后利用式(1)計算結果得出關聯數矩陣。

式中:ξij(t)為t時期誘導行為的關聯系數;為擾動源系統Y第i個指標;擾動源系統 X 第j個指標;ρ為分辨系數,取 0.5;i=1,2,…,n;j=1,2,…,m。

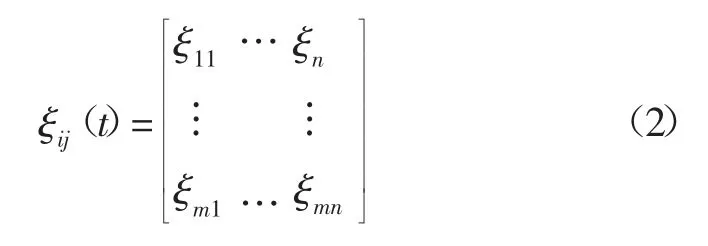

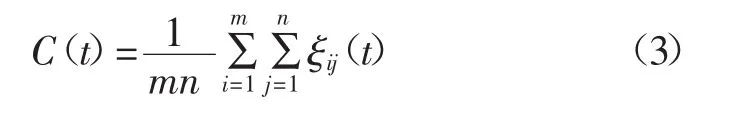

2.2 現場擾動與誘導行為的耦合度模型

式中:m、n分別為誘導行為系統與擾動源系統因素的指標數;C(t)為同一時期的耦合度。

C(t)值越大,耦合性越強;當 0<C(t)≤0.35 時,兩系統指標作用弱;當 0.35<C(t)≤0.65時,兩系統指標耦合作用中等;當 0.65<C(t)≤0.85時,兩系統指標耦合作用較強;當0.85<C(t)≤1時,兩系統指標耦合作用極強。

2.3 實例計算

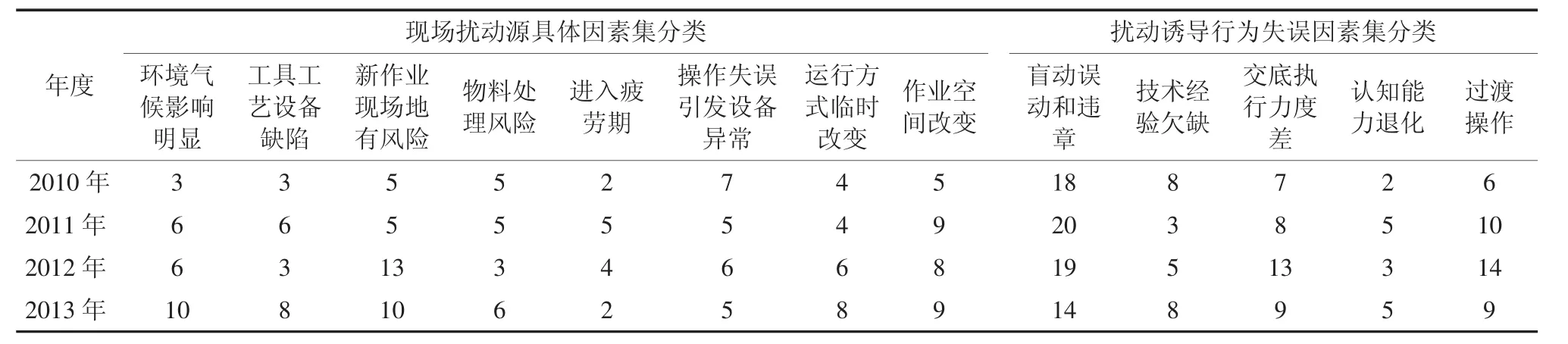

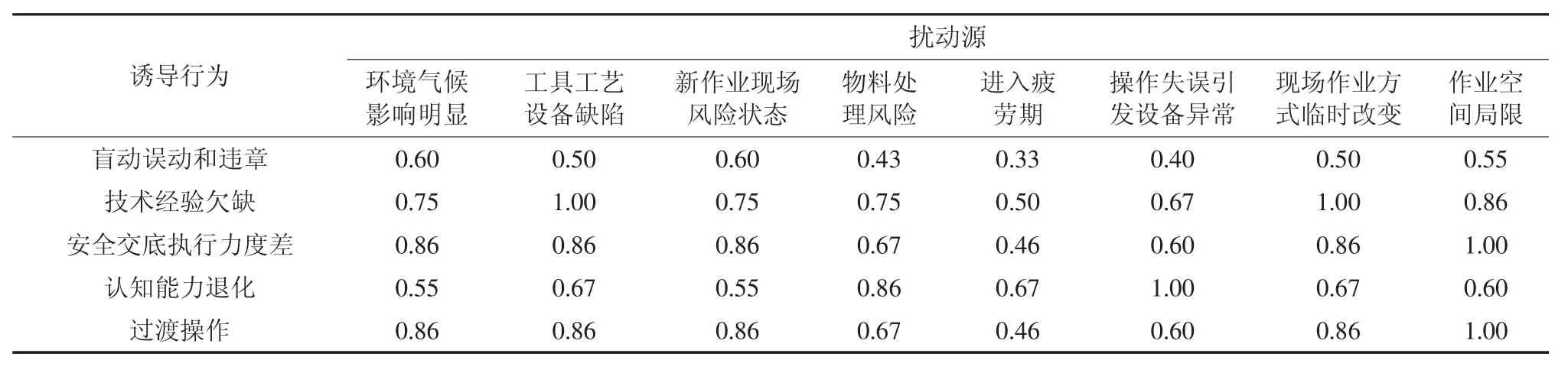

將內蒙古東部某露天煤礦2010—2013年108起事故通報提供的直接誘發因素按照現場擾動系統因素與誘導出人的行為系統因素分類梳理情況(表1)。2013年2種系統風險因素關聯數矩陣見表2。根據表1樣本數據計算模型,得出2013年現場擾動與誘導行為的耦合度。

C(2013)=0.70,同理可得 C(2010)=0.69、C(2011)=0.77、C(2012)=0.68。

表1 2010—2013年108起事故直接擾動因素和擾動誘導行為失誤因素表 頻次

表2 2013年2種系統風險因素關聯數矩陣

2.4 結果分析

1)通過計算,這4年的風險誘發因素構成的耦合結果都在0.6 2)認知心理學認為“外界信號刺激-感覺過濾-記憶判斷-反應行為”構成了人體的信息加工行為系統。人要產生行為,必須通過外界投射的信號與記憶中的已存的信息概念匹配來支配人的行為選擇,這就形成外界信號與人的行為耦合模式。所謂不安全行為或誤動就是基于當前的擾動信息輸入要么被直接過濾掉、要么輸入后與原有記憶不能匹配沒有被辨別出來而產生的誤動、盲動甚至習慣行為[10]。標準制定是普遍的、集體的,但是出事故往往是偶發的、個人的。所以班組長在班前風險分析時應該有在總的安全標準下針對具體行為人、設備與作業環境條件的癥候群一段時間內制定專門的“私人定制”安全措施,足以對擾動正確響應,這是貫徹安全文化的具體行動,也是降低事故發生的措施之一。 3)按照露天礦安全風險預控標準化管理體系,發生在擾動是一小概率事件。由于露天礦作業現場生產的特殊性,這一小概率事件往往會誘導小概率事故,有時會很嚴重。基于灰色關聯度分析這種事故發生的機理模型,顯示出危險釋放時發生各種因素的耦合過程,是對軌跡交叉論的進一步闡述。模型還揭示要消除這種交叉事故最好提高人的安全教育。 通過對某露天煤礦108例事故通報的誘發過程分析,歸納出誘發事故的擾動體系和被誘導出人的行為體系的2大系統,發現現場出現的擾動與被誘導出人的行為存在著交互耦合關系,這種耦合一旦形成極易激活生產事故。進一步將事故中的直接誘發因素梳理構建了評價二者耦合度的指標體系,運用灰色關聯分析的基本思想,提出了測度二者風險耦合度的模型并計算出耦合度。計算結果顯示:現場的擾動與被誘導出人的錯誤行為耦合關系是緊密關聯的,該模型也進一步揭示露天礦事故的機理。加強現場生產的標準化管理或強化人的主動安全認知能力是避免露天礦生產事故的重要途徑。3 結語