蘇婭的回旋曲與六的自然生活

——讀《六:一個日本人在大理的耕食與愛情》

□

蘇 婭

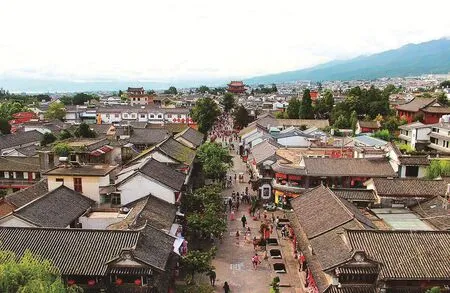

印象中的大理,老早就是個充滿旅游喧囂的地方了。要是偶爾想到這個地方,我寧愿去想象一下大理石的花紋,或是金庸筆下的大理段氏。但是,當我翻開一本叫《六》的書,從看到下面這段文字時起,一切都變得不一樣了。

“大理夏季多雨,又很干燥,風和太陽都大,路邊干活的人唱歌的聲音讓太陽顯得更大。老天爺會毫無征兆地下一場豪雨,你只能加快步子,待走進家門時,雨又停了。這時候,更厚的積雨云又悄悄堆積在天邊,蓄謀下一場突如其來的大雨。一天之中,暴雨和烈日輪番催化著山川田野。雨帶走一些什么,太陽又讓它長出來。”

我在面對的,是一個真正的作者。透過“風和太陽都大”這種樸素率直的語言狀態,其實是足以折射出作者蘇婭在面對大理、六和這本書時的內心原點的。就像天生的演奏家,她只用了幾個簡單的和弦,就觸動了你的感官,并把你推向了某種在閱讀當代作品時鮮有的寧靜。面對那些自然流動的文字,你不可能快速瀏覽,只能緩慢地讀,唯恐破壞彌漫周圍的明凈氣息。寫出這樣文字的作者,是不會令你失望的。

“我在這里見過最多形狀的彩虹。雙彩虹、拱形的完整彩虹、彩虹尾巴。從一個村莊伸向另一個村莊,甚至能看清彩虹一截截顯現的過程,上升或墜落的頭緒。彩虹的尾巴最漂亮,有時是一小段,有時被裁成幾段,孤立著。往往這個時候,天空已經黯淡了,暮色四合而來,只剩下這一點凝固的顏色懸在天幕上,發出液態金屬般的暖光,有留戀的意味。”

這里并沒有細致入微的描寫,甚至沒有涉及彩虹的色彩,卻能把讀者瞬間帶入作者主觀視角下的現場感里,她的聲音淡定節制地在你耳畔浮現,就好像你在跟她一起凝視著那些景象的。蘇婭所要傳達的不是彩虹景象,而是凝視者那貌似無所表達、只想沉潛其中的心境。觀其行文,用劉熙載在《藝概》里評《左傳》的話說,就是“得其緩”。她能用簡練的文字營造景象與意味的緩慢生成。她有種天賦——任何事物于她都是伸手可及的,而無需用力去抓什么,她寫任何景物都會給人以信手拈來、理當如此的感覺,能用那些看上去最常見的詞語與那些事物產生微妙的呼應與共鳴。這樣的文字,在《六》里不時浮現。

“幾叢壯碩的仙人掌聳立在墻頭,投下鈍重的影子,襯著遠處的山影,原始而繁盛。淡棕色的狗尾草在瓦楞間搖晃著,毛茸茸地蓋住整個屋頂。粉色的牽牛花朵飽滿。野菊向上生長的枝干和花冠縮短了視線和天空的距離,云朵仿佛伸手可觸、瞬息萬變。”

蘇婭對景物變化的觀察與感知極為細膩,但她絕對不會附加任何主觀情緒于其中。她會創建足夠開闊的感應空間,將它們與空間在意味微妙的意境里融而為一,能在變化的瞬間忽然發現靜止的瞬間,也能在靜止的瞬間忽然揭示動與變的本質。當她那樣自然而然、不動聲色地寫下來的時候,會讓人不時莫名地被某個瞬間或某種氣息所捕獲、觸動。

你會發現她的樸素文字竟又是那樣地飽滿。它們安靜自在,但又并非靜止的,而是悄然流動的,尤其當你不間斷地讀下來時,就會覺得它們生成的一切就像一些即興演奏的回旋曲,從那些敘述六的生活經歷的段落間隙里陣陣浮現,把她與六身處的大理世界最為獨特之處、她與六默契相應而又不盡相同的感知狀態不斷展現出來,形成了某種類似于復調的效果。

六

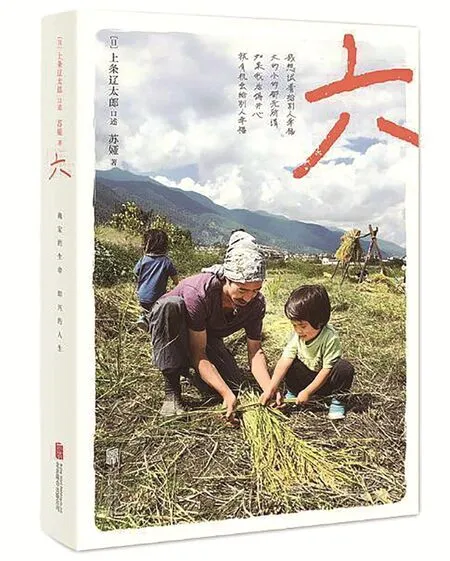

六的事跡與心路歷程無疑是非常特別而又動人的。六跟那些深陷城市生活而不能自拔卻又時常向往田園牧歌般的自由生活的人們最根本的不同,在于他是個行動者,而不是那種只會沉湎想象卻無力實踐的人。這種生活方式,他是在經過四處漫游、各種嘗試之后做出的抉擇。他知道真正的自由并不是無所承擔地游走在世界上,而是堅定地承擔起應當承擔的責任,并以自己的方式(像用自然農法耕種那樣)逐步讓屬于自己的生活生根發芽、開花結果,延續下去。他清楚現代城市化生活不僅導致了人越來越遠離自然,還導致了人的退化,而城市人的生活又是僵化雷同到了何等地步。他遠離故鄉日本跑到大理,開始了對自然農法的持續而又沉浸的實踐,還跟有共同理想的同胞阿雅成了家、生兒育女,過著簡樸自足的生活。但真正觸動人心之處,其實并不是他一家人的自得其樂,而是他要以身體力行證明,融入自然的、與自然相伴而生的、充滿生機與活力的生活不僅是可能的,更是人人可行的。

照片上的六,看上去至少有四十幾歲,長期做農活、風吹日曬的,已在他的臉上留下了太多的痕跡,以至于讓人根本不會想到他才三十來歲。但只要仔細觀察六的臉、眼神,就會發現,這才是充滿生命力的人的臉,那種貌似粗糙的質地,恰恰是他所深愛的自然、土地賜予他的禮物。與他相比,即使是那些熱愛運動的城市里的人,那種健康結實的狀態,從某種意義上說其實倒更像機器生產出來的精致產品,而不是自然生長的結果。

六的感知力極為細膩深微,其內心世界正如其閱歷一樣豐富。“他相信人和人、人和事物之間有神秘深刻的聯結,相信人應該被信念帶領著去和世界對話。”他不會將自己局限在種地這一件事上,同時還是音樂人、按摩師。他心胸開闊、樂于分享,對利益看得很淡、不喜歡說教,他希望能通過各種實踐從不同層面多給人們帶來不同的快樂。

這本書的結構還有一獨特之處,就是把近半篇幅留給了六,讓他說話。只要你能慢慢地讀下去,就會聽到六的聲音,還會清楚地感覺到他內心深處的沉默。他的話語質樸踏實,就像他喜歡吹奏的迪吉里杜管所發出的聲音那樣低回動人。無論是講自己的經歷,還是表達對人生、自然與世界的認識理解,他都是平靜坦誠的,他講的道理非常樸素。比如,“在關注外面的事情,看太多別人的生活,羨慕別人太多,自己會寂寞。”他也會有直接的反思批判性話語:“我們往往做得太多,舊的問題解決了,新的問題又出現了,無窮無盡。”“人和人之間存在著奴役,一些高高在上的會隨隨便便地使用權力奴役他人。這樣的情形一直都有。不過現在的問題是,人更容易被奴役了。我們很容易被一些廣告控制,消費主義本身就是一種控制。”他認為“無論是有錢的人還是沒錢的人,內心富足都是最重要的”。正如他不會掩飾自己生活中會有矛盾、身心俱疲的時候,他也不諱言自己的想法與觀點會前后矛盾,但他更在意的是,它們是真實的。因為他最想傳達給別人的、最想讓別人思考的,也就是“內心與生活的富足”。

從很大程度上,蘇婭所寫下的,并不只是六的生活與理想,還有她對自己的世界的重新認識和發現,尤其是她用自己深愛的文字所構建起的,是一個前所未有的屬于自己的世界。