兒童早發型炎癥性腸病

鄒標 黃志華

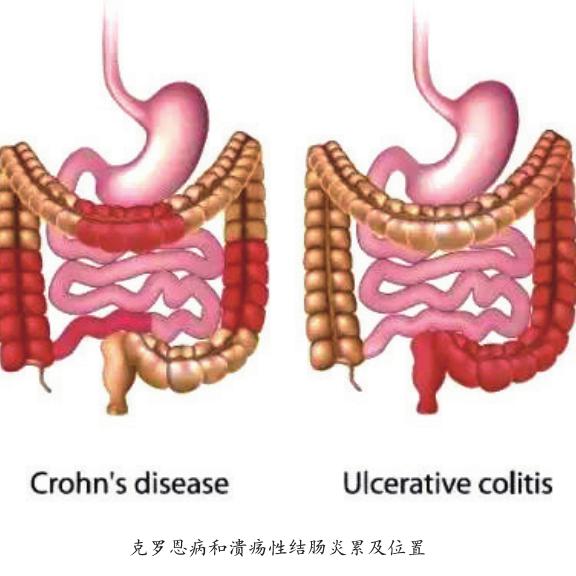

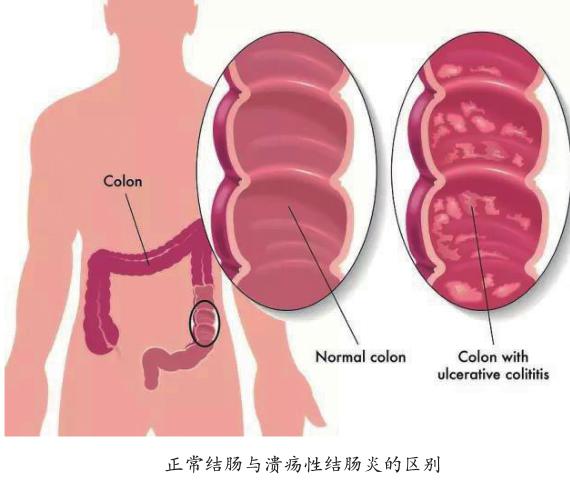

炎癥性腸病(inflammatory bowel disease,IBD)是指原因不明的一組非特異性慢性胃腸道炎癥性疾病,包括潰瘍性結腸炎(ulcerative colitis,UC)、克羅恩病(Crohns disease,CD)和未定型結腸炎(indeterminate colitis,IC)。大約10%~25%的炎癥性腸病患者為兒童。KugathasanS等研究表明兒童IBD并不是成人IBD的早期階段,和成人IBD相比有諸多方面的差異。

一、兒童早發型炎癥性腸病的定義

根據最新的巴黎表型分類法進行分型,兒童炎癥性腸病可分為早發型和晚發型。早發型指診斷為IBD時年齡0~5歲;其中診斷IBD年齡0~2歲時定義為極早發型IBD;診斷IBD年齡6~18歲時為兒童遲發型炎癥性腸病。早發型和遲發型、成人發作型IBD有很大差異,早發型IBD疾病發展具有動態特征,其疾病特征和腸道侵犯部位隨著時間改變而改變。早發型IBD具有自身的特征,遲發型IBD和成人發作型IBD臨床特征基本相似。

二、兒童早發型炎癥性腸病的特點

與兒童遲發型IBD相比,早發型IBD更多見于男孩,其中潰瘍性結腸炎是早發型最常見的類型,而6~11歲的IBD患兒中,潰瘍性結腸炎和克羅恩病的比例無明顯差異,12~18歲的IBD患兒克羅恩病是較常見的類型。同時早發型未定型結腸炎比例相對更高,診斷過程相對更困難。Marina Aloi等研究發現,早發型IBD在后續隨訪的40個月內,40%的患兒的診斷會出現更改,原先診斷未定型結腸炎的患兒大部分仍無法明確類型,凸顯了早發型IBD診斷的困難。極早發型IBD和早發型相比,未定型結腸炎比例相對更高,說明年齡越小,診斷困難越大。

早發型IBD有時候缺乏典型的癥狀,其臨床表現主要包括腹痛、腹瀉、直腸出血、肛周病變、發熱等非特性性表現。Van Limbergen J等發現相對于12~18歲CD和成人CD,早發型CD患兒較少出現腸道狹窄和穿孔。相對遲發型CD和成人CD,早發型CD腸鏡下顯示更常見侵犯孤立性結腸,因而更易出現便血。生長遲緩可能是兒童IBD和成人IBD最大的差異,兒童處在生長發育關鍵時期,腸道的炎癥損傷會導致營養吸收不良,容易出現個子不高、體重下降等發育遲緩表現,這通常會影響患兒日后生長發育及心理、性格等問題。因此發現長期腹痛、腹瀉患兒,當一般消炎藥、止瀉藥療效欠佳時、不要忽視炎癥性腸病的可能。研究發現,早發型CD和UC相比,CD患兒生長更加滯后。

根據最新的巴黎表型分類法進行分型,早發型CD腸鏡表現主要侵犯部位為孤立性結腸;其次是回盲部和上消化道,與之對比,遲發型CD患兒和成人CD最常見的侵犯部位是回盲部。同時在后續的隨訪中,早發型CD患兒累及的部位慢慢擴展為回結腸。

早發型UC患兒最常見累及部位是全結腸病變,呈現侵襲性表現,而遲發型CD患兒最常見累及左半結腸或是全結腸;成人UC最常累及左半結腸。

三、早發型兒童炎癥性腸病的診斷及進展

當0~5歲患兒腹痛、腹瀉、便血和體重減輕等癥狀持續4周以上或6個月內類似癥狀反復發作2次以上,臨床上應高度懷疑早發型IBD。早發型IBD常合并:①發熱;②生長遲緩、營養不良、貧血等全身表現;③關節炎、虹膜睫狀體炎、肝脾腫大等胃腸道外表現;④肛周疾病如肛裂、肛瘺、肛周膿腫等。臨床上與IBD有類似臨床表現的疾病很多,對于早發型IBD患兒、由于臨床表現沒有特異性、病例稀少、同時缺乏IBD診斷的組織學或血清學的金標準,導致診斷與鑒別診斷困難。IBD發病具有高度的遺傳傾向。IBD患者的一級親屬發病率明顯高于普通人,這個結論也被一些最近發現的一些易感基因證實。Satsangi等發現NOD2基因和早發型CD患兒發病有關,6號染色體上MHC區域P基因和UC發病有關。早發型IBD患兒有更明顯的家族史,隨著分子技術的發展,全基因組計劃已經識別了IBD上163個基因位點,大部分均同時與UC和CD的發病風險相關,通過基因測序技術,成功發現早發型IBD患兒FOXP3、IL10RB和XIAP基因存在缺陷,未來早發型IBD可能會有更多的突變基因識別,給我們的診斷提供了一條新的途徑。相比成人和遲發型IBD,早發型IBD代表了這類疾病最初的病理過程,因未受外界因素的干擾,遺傳因素對早發型IBD影響更大,故基因檢測手段為早發型IBD的診斷提供新的依據。

四、早發型兒童炎癥性腸病的治療及進展

兒童IBD的治療基本上采納了成人IBD的治療方案,包括糖皮質激素、免疫抑制劑、營養支持治療、手術治療、生物治療。相比遲發型IBD,早發型患兒后續治療中,激素的使用量相對更大,使用時間更長,從另一個方面也說明早發型IBD病情的復雜和進展以及治療的難度。研究表明兒童IBD的病死率與成人相比無顯著差異,但其癌變的風險增加了三倍。早發型兒童炎癥性腸病往往病情重,對常規的免疫抑制劑、生物制劑治療效果差,病死率較高。

最近的研究糞菌移植在IBD的治療中有一定的意義。糞菌移植是指一種將健康人腸道功能菌群分離后移植到患者腸道內,通過重建患者腸道菌群而治病的方法。IBD的發病與腸道菌群失調密切相關,腸道菌群失調后導致遺傳易感個體免疫異常引發IBD發生。糞菌移植對成人IBD已經得到了部分認可,對早發型IBD,糞菌移植仍處于探索階段。我們研究了1例5個月的男嬰在常規治療反復無效情況下,經過糞菌移植治療兩次后,重建了患兒腸道種系豐度及定植抗力,糾正腸道菌群,患兒大便性狀和次數明顯改善,肛周膿腫好轉,凸顯了糞菌移植在早發型IBD患兒的治療價值。

兒童炎癥性腸病占所有患者的比例10%~25%,而早發型IBD占兒童患者10%左右,總體而言早發型IBD的患兒病例稀少且缺乏大規模的研究,診斷治療都存在一定困難。同時由于早發型IBD患兒療效差,病死率高,目前IBD的藥物臨床試驗幾乎均在成人中進行,兒童用藥缺乏相應的理論依據。糞菌移植作為新型治療手段,日漸重視,在兒童慢性便秘和艱難梭菌感染治療方面已經得到認可。對7~20歲IBD患兒,糞菌移植也取得了一定的認可。在常規治療不佳的早發型IBD患兒,糞菌移植值得期待,可作為選擇治療手段之一。

[資料來源]鄒標,黃志華.兒童早發型炎癥性腸病.醫學新知雜志,2016,26(4):248-49.(編輯 陸思寒)