西南聯大的氣象教育與人才培養

■ 解明恩 索渺清 葉夢姝

國立西南聯合大學,存在不過9年,卻成為中國高等教育史上的豐碑。這所大學,身處邊陲,卻開啟了中國近代文化史上絢爛的一頁。諾貝爾獎獲得者楊振寧先生曾談道:“我一生非常幸運的是在西南聯大念過書。”《國立西南聯合大學史料》記載:“在抗戰八年的艱苦歲月里,在地處邊陲的云南昆明,國立西南聯合大學師生克服物質設備、圖書資料、生活條件等方面的種種困難,精誠合作,共濟時艱,結茅立舍,弦歌不輟,并繼承和發揚三校風格各異的優良校風和學風,五色交輝,相得益彰,八音合奏,終和且平。在當時的歷史情況下,內樹學術自由之規模,外來民主堡壘之稱號,以卓著的業績,蜚聲海內外,為我國的教育科學文化事業做出了重大貢獻,同時促進了云南和西南地區文化教育的發展,在中國教育史上和新民主主義革命史上寫下了光輝燦爛的一頁。”馮友蘭撰寫的“國立西南聯合大學紀念碑”言:“聯合大學之始終,豈非一代之盛事,曠百世而難遇者哉!”國外有學者說:“西南聯大的歷史將為舉世學術界追憶與推崇……聯大的傳統,已成為中國乃至世界可繼承的一宗遺產。”在1948年“中央研究院”首屆院士評選中,全部81位院士中有27人出自西南聯大。從西南聯大先后走出了楊振寧、李政道2位諾貝爾獎獲得者;王希季、鄧稼先、朱光亞、楊嘉墀、陳芳允、趙九章、郭永懷、屠守鍔8位“兩彈一星”功勛獎章獲得者;黃昆、劉東生、葉篤正、吳征鎰、鄭哲敏5位國家最高科學技術獎獲得者;173位兩院院士。

民國時期我國高等學府設有氣象專業(氣象組)的學校僅有三所,即“國立中央大學”“國立西南聯合大學”(清華大學)“國立浙江大學”。三校成為中國近代氣象高等教育的搖籃,為中國氣象事業培養了許多杰出人才。西南聯大地質地理氣象學系的師生中就產生了32位兩院院士,其中氣象學3人。針對西南聯大氣象專業的史料挖掘研究,雖有一定的覆蓋,但完整和系統性研究不多,本文試圖重新梳理并補充一些空白。

1 西南聯大的歷史沿革與概況

“國立西南聯合大學”(The National Southwest Associated University)是抗日戰爭期間設于云南昆明的一所綜合性大學。1938年4月,北京大學、清華大學、南開大學從湖南長沙組成的“國立長沙臨時大學”西遷至昆明,改稱“國立西南聯合大學”。

1937年8月28日,“國民政府教育部”分別授函南開大學校長張伯苓、清華大學校長梅貽琦、北京大學校長蔣夢麟,指定三人分任長沙臨時大學籌備委員會委員。11月1日“國立長沙臨時大學”正式上課。1938年2月19日開始分三路西遷昆明。1938年4月2日,教育部電令“國立長沙臨時大學”改稱“國立西南聯合大學”,設5個學院26個系、2個專修科、1個先修班。1938年5月4日西南聯大在昆明正式開課。三校校長輪任常委會主席,因蔣夢麟、張伯苓在重慶任職,只有梅貽琦長期留于昆明,故一直由梅貽琦任主席,主導校務。

西南聯大中后期在校人數維持在3750人左右,其中學生約3000人,占80%;教師約350人,占9%;職員工警約400人,占11%。西南聯大機構設置如下:常務委員會(校長任主席),總務處,教務處,訓導處;文學院(中國文學系、外國語文學系、哲學心理學系、歷史學系),理學院(算學系、物理學系、化學系、生物學系、地質地理氣象學系),法商學院(法律學系、政治學系、經濟學系、社會學系、商學系),工學院(土木工程學系、機械工程學系、電機工程學系、航空工程學系、化學工程學系、電訊專修科),師范學院(國文學系、英語學系、史地學系、公民訓育學系、數學系、理化學系、教育學系、師范專修科、先修班、體育部)。

1940年西南聯大在原三校研究所基礎上成立北大、清華、南開研究院,聯合招收研究生。三校共設14個研究所(室)32個部(組),招收研究生240人,畢業74人。

1946年5月4日西南聯大舉行結業典禮,7月31日宣布結束,三校復員北返。師范學院留昆獨立設院,改稱“國立昆明師范學院”(現云南師范大學)。從長沙臨大1937年8月籌建,到西南聯大1946年7月31日停止辦學,西南聯大存在了8年零11個月。先后在西南聯大就讀過的學生約有8000人,畢業生約4000人。西南聯大保存了抗戰時期的重要科研力量并培養了一大批優秀學生,為中國乃至世界的發展做出了重要貢獻。

2 西南聯大地質地理氣象學系

1928年清華大學成立地理學系,1929年秋首批學生入學,除地理學外,開設地質學、氣象學課程。1930年設氣象組,1931年建立氣象臺。1932年清華地理學系易名為地學系,分設地理、地質、氣象三組。翁文灝、黃國章、謝家榮、袁復禮、馮景蘭先后任地學系主任,黃廈千講授氣象課并任氣象臺主任。在地學系任助理員并在氣象臺負責觀測的有劉粹中、史鏡清、黃紹先、趙恕等。1934年,留德博士劉衍淮(北平師范大學教授)到清華兼職講授氣象學。1935年留英博士涂長望借聘到清華地學系任教授,一年后到“中央研究院”氣象研究所工作。1936年李憲之從德國柏林大學博士畢業后任教于清華地學系,開設氣象學、天氣預報、理論氣象學課程。

1937年11月長沙臨大在清華地學系和北大地質系基礎上成立地質地理氣象學系,孫云鑄任系主任。1938年4月長沙臨大西遷昆明更名為西南聯大。西南聯大地質地理氣象學系隸屬理學院,吳有訓、葉企孫教授先后任理學院院長,孫云鑄、袁復禮教授先后任地質地理氣象學系主任。

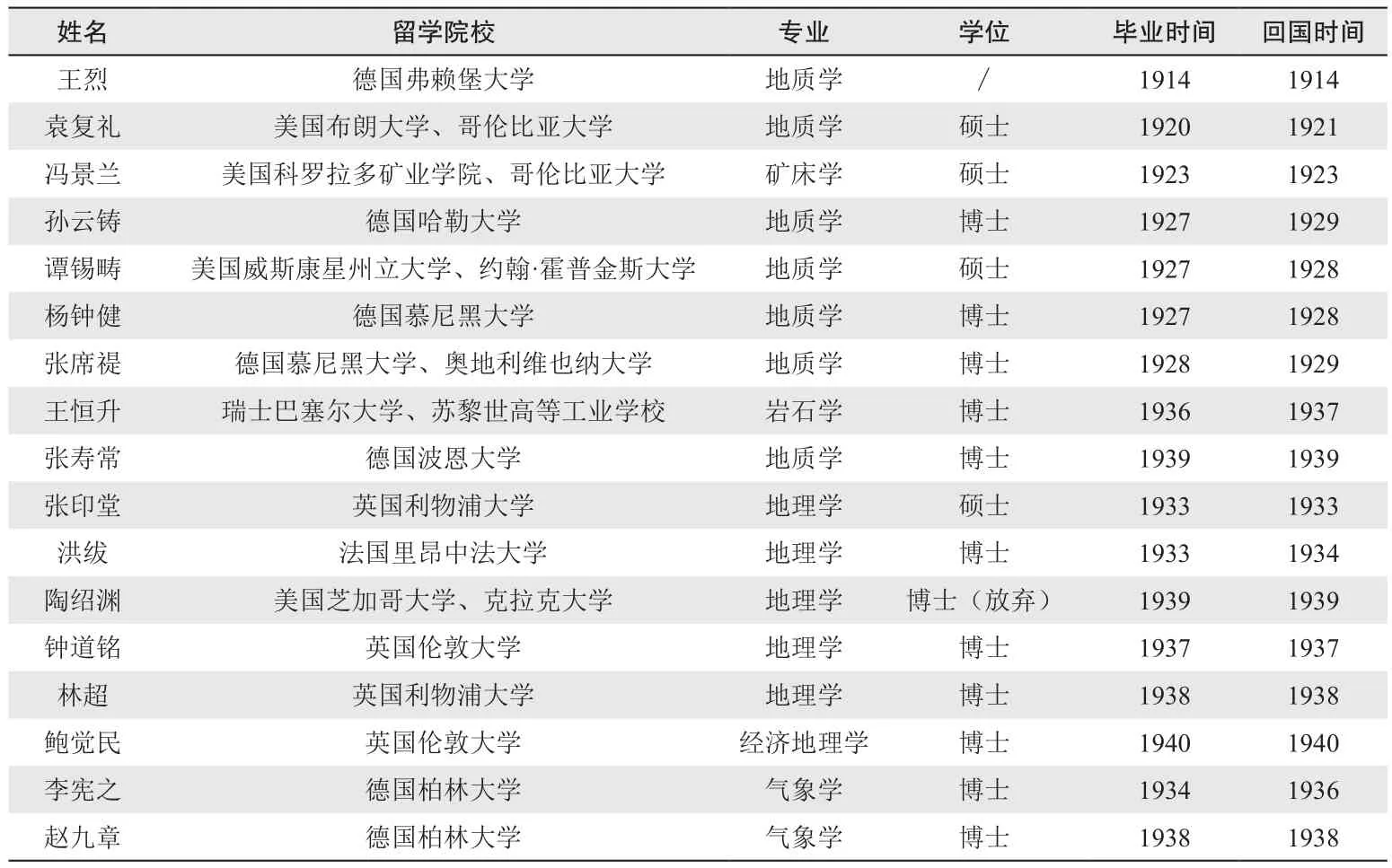

西南聯大地質地理氣象學系繼承清華體制,下設地質、地理、氣象3個組,其中地質組教師和學生最多,地理組次之,氣象組最少。地質地理氣象學系教師陣容強大,除來自德國哥廷根大學的米士(1932年獲得地質學博士,1936年加盟西南聯大)外,大部分中國教授曾留學美、英、德等國,獲博士或碩士學位,表1列出其中一些教授國外留學情況,其中許多人都成為我國地學界的大師。

表1 西南聯大地質地理氣象學系教授國外留學情況

地質學方面有王烈、袁復禮、馮景蘭、孫云鑄、譚錫疇、張席禔、王恒升、張壽常、米士(Peter Misch,德籍)、楊鐘健等;地理學方面有張印堂、洪紱、鐘道銘、陶紹淵、林超、鮑覺民等;氣象學方面有李憲之、趙九章,助教有劉好治、謝光道、高仕功,3人于1937—1939年清華地學系氣象組畢業留校任教,1947年后到英國、美國留學深造。1938年李憲之、趙九章的年齡僅為34歲和31歲,可謂青年才俊。1946年7月31日西南聯大結束,三校北返,10月清華在地學系基礎上成立氣象系,李憲之任系主任。

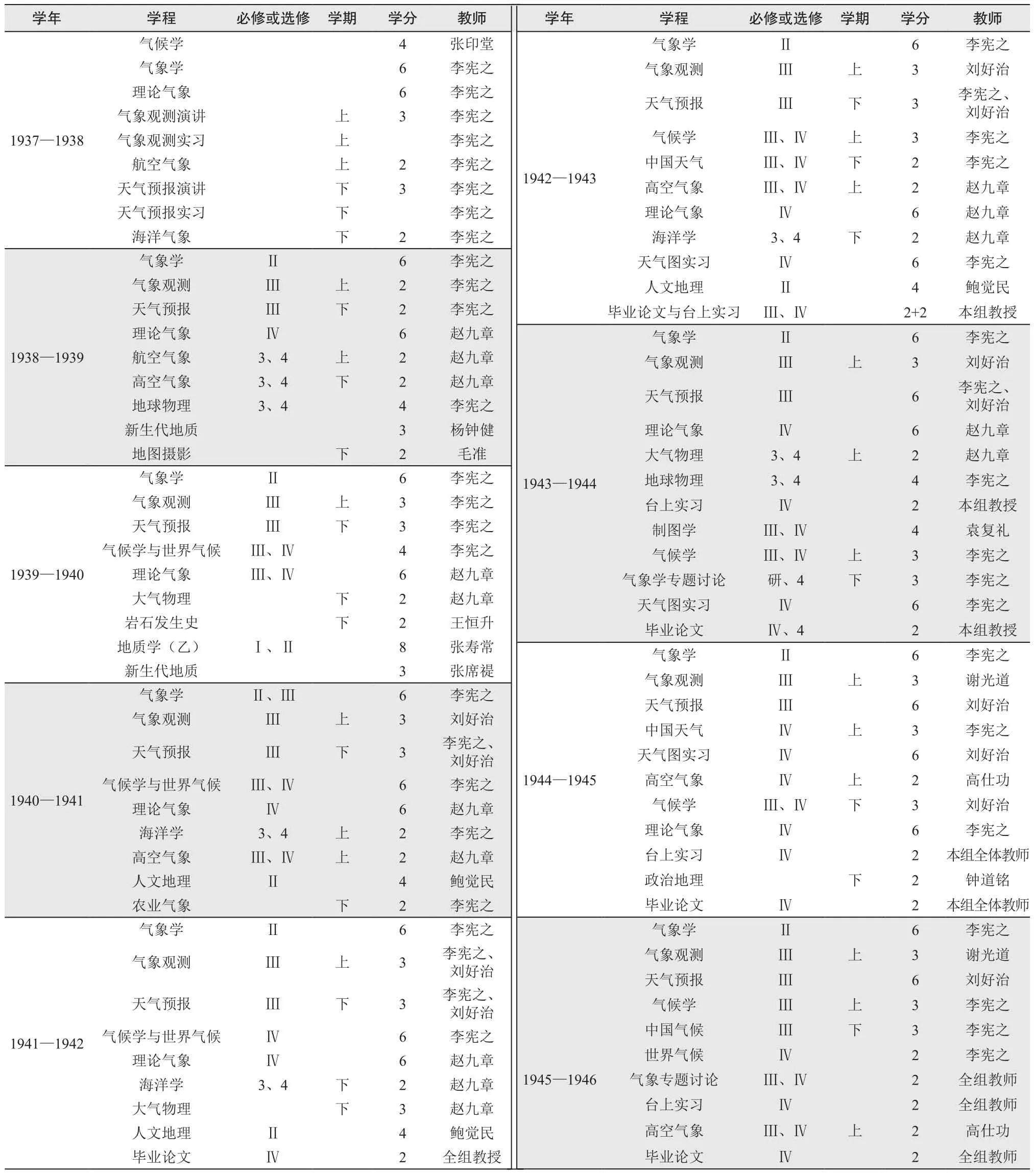

表2為地質地理氣象學系氣象組的專業課程表。表中學期欄內無填寫字者,表示全學年科目,上下字者,表示上下學期科目;必修或選修欄內,羅馬數表示某年級必修科目,阿拉伯數表示某年級選修科目。

西南聯大注重基礎課教學,理工科學生除必修國文、英文、中國通史外,在哲學、政治學、經濟學、社會學、法學概論等幾門社會科學課程中還要選修一門,4年中一般要學習30門左右課程。西南聯大在教學上較嚴格,學生按系招生,但錄取后不算入系,經過一年學習后,本系基礎必修課必須在70分以上,才能入本系繼續學習,否則得轉系。考試不及格課程,不實行補考而是重修。有的課程是連續性的,先修課程不及格,不能學習后續課程。選修課不及格不一定重修,可改學另一門選修課。全年1/3課程不及格者得留級,1/2不及格者即令退學。

表2 1937—1946年西南聯大地質地理氣象學系氣象組專業課程表

地質、地理、氣象三組一年級課程共40個學分。有大一國文、大一英文、中國通史、微積分、經濟學概論、普通地質學,體育課每年都有但不計學分。二年級三組的共同必修課有:普通化學、普通物理(普通生物學)、第二外語(德文或法文),其他為專業課。三、四年級主要為專業課,許多學生還選修一些外系課程以擴大知識面。李憲之講授的氣象學,教材取自德國書籍及美國最新版的《普通氣象學》,天氣預報的教學內容則參考德國Defant的書,后用美國佩特森(S.Pettersen)的《天氣分析與預報》。趙九章講授理論氣象,先參考德國的《動力氣象學》與《物理學手冊》,后自編講義,是我國第一本理論氣象教材。

1942年畢業于地學系的胡倫積先生回憶:“記得當年在西南聯大時,大一國文、大一英文課都是由名教授主講。我們的國文課,是聞一多、朱自清、王力、羅庸、羅常培、沈從文等教授分別執教的。初到云南時學生較少,國文課甚至由許多名教授輪流各講所長,聞一多教授講詩詞,朱自清教授講散文,羅常培和羅庸教授講古文。”

據統計,1937—1945學年,西南聯大地質地理氣象學系在校生分別為87、59、109、91、89、73、34、35、38人,合計615人,學地質的居多。人數最多為1939年學年(1939—1940年),達到109人,往后逐年減少。原因是當時許多學生為了畢業后的出路,多選擇工學院和經濟等系科,再一個是學生淘汰率較高,因經濟困難、負擔過重、成績下降,被迫休學、退學、轉學的不少,有的學生時斷時續地學習,讀了六七年才大學畢業。實際上,西南聯大每年的畢業生甚少,致使畢業生年年供不應求,尤以理工兩院畢業生最為搶手。

西南聯大時期的北大理科研究所地質學部和清華理科研究所地學部共招收研究生12人,碩士畢業的僅3人(董申保、顧震潮、李璞)。地學部氣象學組1943年招生,僅錄取顧震潮1人,師從趙九章教授,研習動力氣象學,1945年的畢業論文為The General Law of Distribution of Turbulent Wind in a Gust。

3 學習和生活的艱難歲月

1938年趙九章教授初到昆明時,一家擠在昆明履善巷3號既舊又破的一間半民房里,他一面教書一面進行科研,靠微薄的工資收入,維系著全家清貧的日子。1940年為躲避日機轟炸,趙九章一家同梅貽琦等一批清華教授及家屬,應云南著名報人惠我春的盛情邀請,搬到了西北郊大普吉龍院村惠家大院住了3年。搬家時趙九章一家全部的家當只裝了一小馬車,理學院院長吳有訓說:“看到九章搬家時那點東西,我就難過得要掉眼淚!”生活所迫,趙九章不得不變賣了祖傳的元代著名書畫家趙孟頫的一軸真跡,以補貼家用。1941年6月學校為幫助教師渡過生活難關,將靠月薪390元度日的趙家列入膳食補助范圍,每人每月給予16.8元的補助。

李憲之教授在師資短缺,教材匱乏的情況下,曾在一年之內開設了氣象學、氣象觀測、天氣預報等6門課程,家住昆明郊外,每天步行二十多里路程到學校上課。據李憲之之子李曾昆先生回憶:“抗日戰爭時期,父親在昆明西南聯大教書。因防敵機轟炸,也為了省錢,住在鄉下蓮德鎮小街子,離學校很遠,住的是土房子,點油燈,吃井水,家里陰暗、潮濕,老鼠很多。全家七口人,全靠父親工資為生,經濟上很緊張。……父親每天天不亮就得步行去城里上課,天黑了才回來,有時提20斤米,走20里地。”

辦學條件極差,1938年三校剛到昆明時,西南聯大理學院只得租借昆明西門外昆華農校作為校舍。1939年夏季,西南聯大在昆明大西門外三分寺附近購地120余畝建蓋新校舍,那是一些低矮的泥地土墻草頂(部分是鐵皮頂)的平房,西南聯大師生就是在這樣艱苦條件下學習和生活的。盡管當時昆明時有敵機轟炸,“跑警報”幾乎成為常態,學習生活條件艱苦,但西南聯大學生的學習是非常刻苦努力的。1941年后昆明屢遭轟炸,上課時間改為上午7—10時,下午3—5時,每節課40分鐘,課間休息5分鐘。聯大期間全校共有中、日文圖書31100冊,西文圖書13900冊,外文期刊近百種。一些用功的學生在圖書館前排隊等候借書,因圖書館閱覽室位子太少,有的學生不得不到街上的茶館中看書學習。

據西南聯大史料記載:“本校學生大多數來自戰區,生活至為艱苦。全校學生2800余人,持貸金及補助金生活者,達十分之七八,但貸金僅勉敷膳食。年來昆明物價高漲,以較戰前約在百倍以上。各生必需之書籍紙筆以及布鞋等費,最少限度亦月須200元左右。惟在艱難困苦中,反易養成好學勤讀之習。每值課后,群趨圖書館,宏大之閱覽室,幾難盡容。其經濟來源完全斷絕者,率于課余從事工作,稍獲酬報,以資補助。”

據西南聯大1943年畢業生田曰靈回憶:“聯大的學生多來自淪陷區,他們經濟上不能得到家庭及時供應,甚至長期沒有音訊,生活上靠領取貸金。初期還能勉強支付膳費。后來通貨膨脹,物價不斷上漲,貸金難以支付膳費,學生們便不得不在課余時間找工作干,最多的是當家庭教師。那時云南文化水平低,云南學生考取西南聯大的絕少。一些家長就廣為子女聘請家庭教師,這為聯大學生開辟了財源。”

地質地理氣象學系的氣象儀器設備幾乎為零,水銀氣壓表、風向風速儀、簡單的濕度計、雨量筒都沒有,氣象觀測實習全靠眼看和手感。專業的圖書資料也幾乎為零,從北京到長沙,再到西南邊陲昆明,路途遙遠,連原有的講稿都來不及帶上,教師憑記憶授課,學生靠筆記學習。王憲釗先生曾回憶在西南聯大學習氣象的經歷:“從1938到1941年,我在學校先后修了李憲之先生的普通氣象學、氣象觀測、天氣預報和地球物理。趙九章先生講高空氣象學、理論氣象學和大氣物理。劉好治先生負責我們的實習。趙先生三門課都自編講義,基本概念清楚,字跡清晰工整。李先生講課條理分明,口齒清楚。1943年謝光道學長返校后任助教、教員,曾教過氣象觀測和天氣預報實習。1944年趙九章先生赴重慶任“中央研究院”氣象研究所所長,理論氣象這門課程改由李憲之先生擔任。同時,清華航空研究所嵩明氣象臺撤銷,該所的高仕功先生也曾在西南聯大講過高空氣象學。氣象觀測實習全靠目力和手感,云和天氣現象、能見度用目力觀測,風速則看樹枝的搖動。風小時,李先生教我們用手指蘸水來感應風向,感到涼的位置所指的方向便是風向。風稍大時,將土屑拋向空中,從其移動的方向來確定風向。在畢業前我到昆明太華山氣象臺實習的時候,才真正摸到了氣象儀器,體驗了氣象臺的生活。”

抗戰期間,空軍軍官學校在昆明創辦了5期測候訓練班(即空軍氣象訓練班),劉衍淮聘請李憲之、趙九章為訓練班兼課。李憲之在百忙中還應聘到云南大學農學院講授氣象學。當時,空軍軍官學校(位于巫家壩機場附近)和省立昆明氣象測候所(位于太華山)有較完備的氣象設施,李憲之就安排西南聯大學生到那里去參觀和實習。

氣象組于1939年秋與清華航空研究所在嵩明合辦高空氣象臺進行觀測工作。1940年起氣象組二、三年級學生可去那里實習,限于條件,只能進行地面觀測。1944年春該氣象臺因經費和人力困難而撤銷,只得在西南聯大新校舍北區把原有舊碉堡改造成氣象臺,因陋就簡維持氣象觀測。四年級學生在畢業前則到昆明太華山氣象臺實習兩三周,按值班觀測員要求進行。高空實習要到昆明遠郊區的巫家壩機場,先跟雷達班,后從事輔助計算工作。氣象組的畢業論文在四年級的下學期完成,題目或來源于實際,或來源于書本。臺站實習既起到了實際訓練的作用,又為畢業論文提出題目及實際資料。

1995年,李憲之先生曾回憶道:“我1936年在北平首次講課,而且同時三門:氣象學、理論氣象、氣象觀測與天氣預報,寫講稿、講授、實習,一人獨擔,苦不堪言!原企盼第二年有了寫就的講稿,可以輕松些,不料只字未帶,逃到長沙,又到昆明。起初,既無講稿,又無書籍,只憑記憶和從市上買來的有關小冊子,勉強支持。以后從中研院氣象研究所借來幾本書,才渡過艱苦困境。正當精疲力竭、喘息未定時,援軍趙九章回來了。可以想見,當時兩人心情何等愉快!經多次長談,我從趙所談內容得到動力,趙從我的艱辛歷程獲取教益。當時昆明西南聯大地質地理氣象系情況很好,他講理論氣象和大氣物理,深受歡迎。清華航空研究所氣象組,注重實驗和儀器,并在嵩明縣設立高空氣象臺,正在繼續做各種準備開始大規模發展的時候,趙九章竟然于1944年被拉到重慶去了。”

4 教學名師與氣象精英

任教于西南聯大地質地理氣象系氣象組的知名教授是李憲之和趙九章。

李憲之(1904—2001年),氣象學家。1924年考入北大預科后轉入物理系,1927—1930年參加中國西北科學考察團,是4位學生團員之一,負責水文氣象觀測與研究。1930年赴德國柏林大學學習氣象、海洋和地球物理,1934年獲哲學博士學位,從事2年博士后研究。1936年回到清華地學系氣象組任教,次年任教授。1938年任西南聯大地質地理氣象系教授并在云南大學、空軍測候班兼課。1946年任清華氣象系教授、系主任。李憲之為中國近代東亞寒潮和臺風研究以及中國近代高等氣象教育事業的開拓者和奠基人之一。

趙九章(1907—1968年),氣象學家、地球物理學家、空間物理學家、中國科學院院士。1933年畢業于清華物理系,1935年通過庚款留學考試后赴德國攻讀氣象學,1938年獲德國柏林大學博士學位。回國后任西南聯大地質地理氣象系教授兼清華高空氣象臺臺長。1944年5月經著名氣象學家竺可楨推薦,任“中央研究院”氣象研究所所長。趙九章是中國動力氣象學、地球物理學和空間物理學的奠基人,1999年被授予“兩彈一星功勛獎章”。

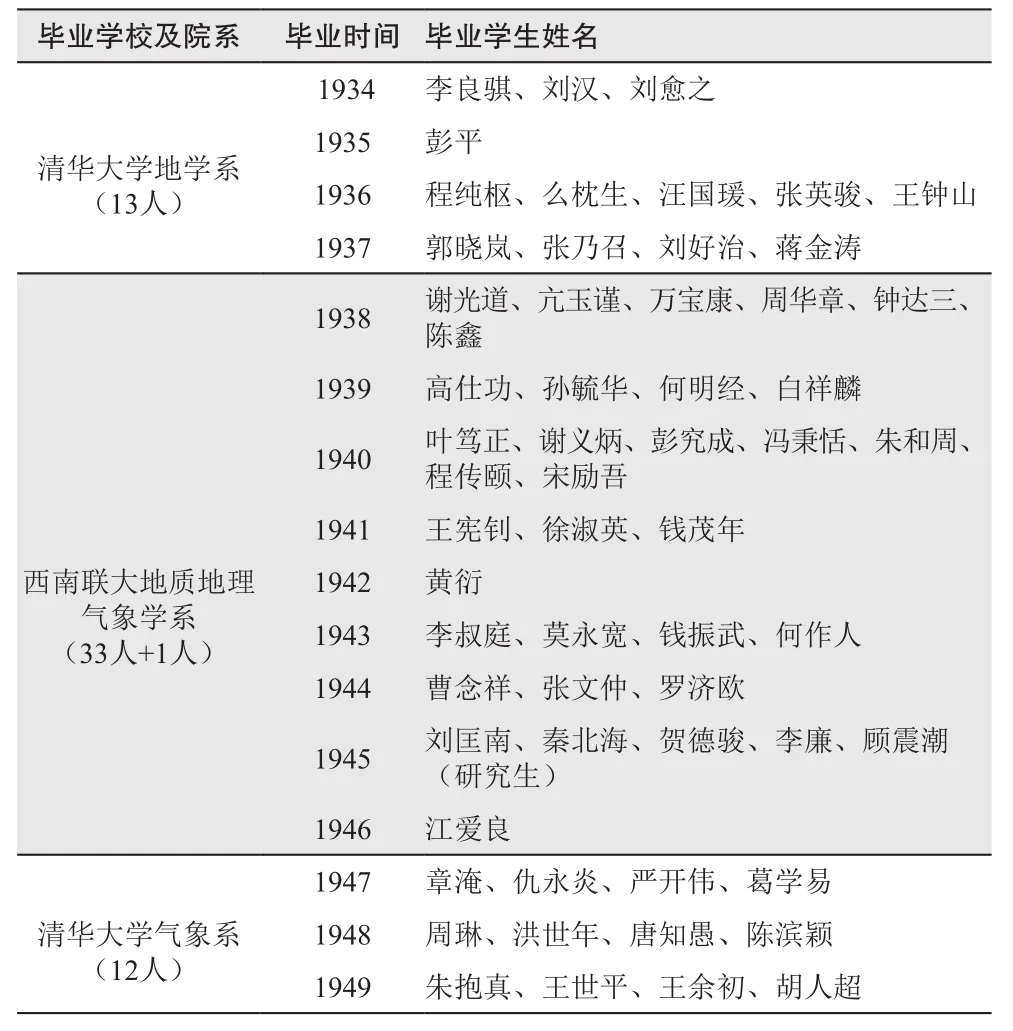

西南聯大地質地理氣象學系培養了我國近現代許多杰出的地學人才,為我國地質學、地理學和氣象學的發展做出了重大貢獻。由于采用的是“精英式”教育,每年的畢業生較少。據統計,1938—1946年地質地理氣象學系共畢業學生166人(北大28人、清華57人、南開7人、西南聯大74人),其中西南聯大學籍中有10人進入軍隊擔任譯員等,氣象學專業本科畢業生僅有33人。碩士研究生畢業3人,其中氣象學1人(顧震潮)。1934—1937年畢業于清華地學系氣象組的學生13人,1947—1949年畢業于清華氣象系的學生12人,表3為1934—1949年清華大學及西南聯大氣象學專業(組)畢業學生名錄。

表3 1934—1949年清華大學及西南聯大氣象學專業(組)畢業學生名錄

在西南聯大的氣象師生中,有7人入選《中國氣象百科全書》,趙九章、葉篤正、謝義炳為著名氣象學家,中國科學院院士;李憲之、朱和周、謝光道、王憲釗為氣象學家。中華人民共和國成立之前,在1938年以前的清華地學系和1946年以后的清華氣象系師生中,有8人入選《中國氣象百科全書》,涂長望、程純樞為著名氣象學家,中國科學院院士;么枕生、張乃召、汪國瑗、朱抱真、章淹、仇永炎為氣象學家。其次,入選《中國氣象百科全書》的氣象學家還有1940年畢業于西南聯大物理系的顧鈞禧,1945年畢業于西南聯大研究院的顧震潮。另外,1937年畢業于清華地學系的郭曉嵐(美籍華裔),1944年取得清華留美公費生資格,1945年赴美國芝加哥大學攻讀氣象學博士學位,師從著名氣象學家羅斯貝教授,是世界著名理論氣象學家,榮獲美國氣象學會羅斯貝獎。

地質地理氣象學系畢業的學生中,劉東生院士(1942年畢業,地質學)、葉篤正院士(1940年畢業,氣象學)分別獲2003年、2005年度國家最高科學技術獎。葉篤正院士是中國現代氣象學的主要奠基人之一,是中國近代大氣環流理論、大氣動力學、青藏高原氣象學、東亞地區大氣環流研究的開拓者,以及國際全球變化研究的倡導者之一。謝義炳院士長期從事大氣環流、低緯度天氣學和天氣動力學等方面的教學和研究,是中國現代天氣學和大氣環流學奠基人之一。

2004年10月18日中國氣象學會成立80周年授予26位健在的氣象前輩“氣象科技貢獻獎”,清華和西南聯大10人獲獎:么枕生、仇永炎、王世平、王式中、葉篤正、劉好治、朱抱真、李良騏、趙恕、葛學易。

5 艱辛的氣象科研工作

李憲之教授1935—1936年在德國發表了《東亞寒潮侵襲的研究》《臺風的研究》《大氣環流與海洋環流的相似性》等重要論文。1938年到西南聯大任教后,在繁忙的教學工作之余仍致力于科研工作,發表了《氣象事業的重要性與展望》《氣壓年變型》《幾個地學問題的研究》等論文。1941年李憲之教授向西南聯大提出開展氣象研究的計劃報告——《西南高層氣流與天氣研究計劃》,包括“中國西南高層氣流”和“中國西南的天氣”兩個選題,因經費、資料等所困,最終未能付諸實施。趙九章教授在西南聯大任教前后,在德國和國內發表了多篇重要論文,如《中國東部氣團之分析》《信風帶主流間的熱力學》《羅斯貝反氣旋微分方程的積分》《變換作用導致冷暖氣團的變性》《地面阻力層與風的日變化之關系》《非恒態吹流之理論》《半永久性活動中心的形成與水平力管場的關系》等。

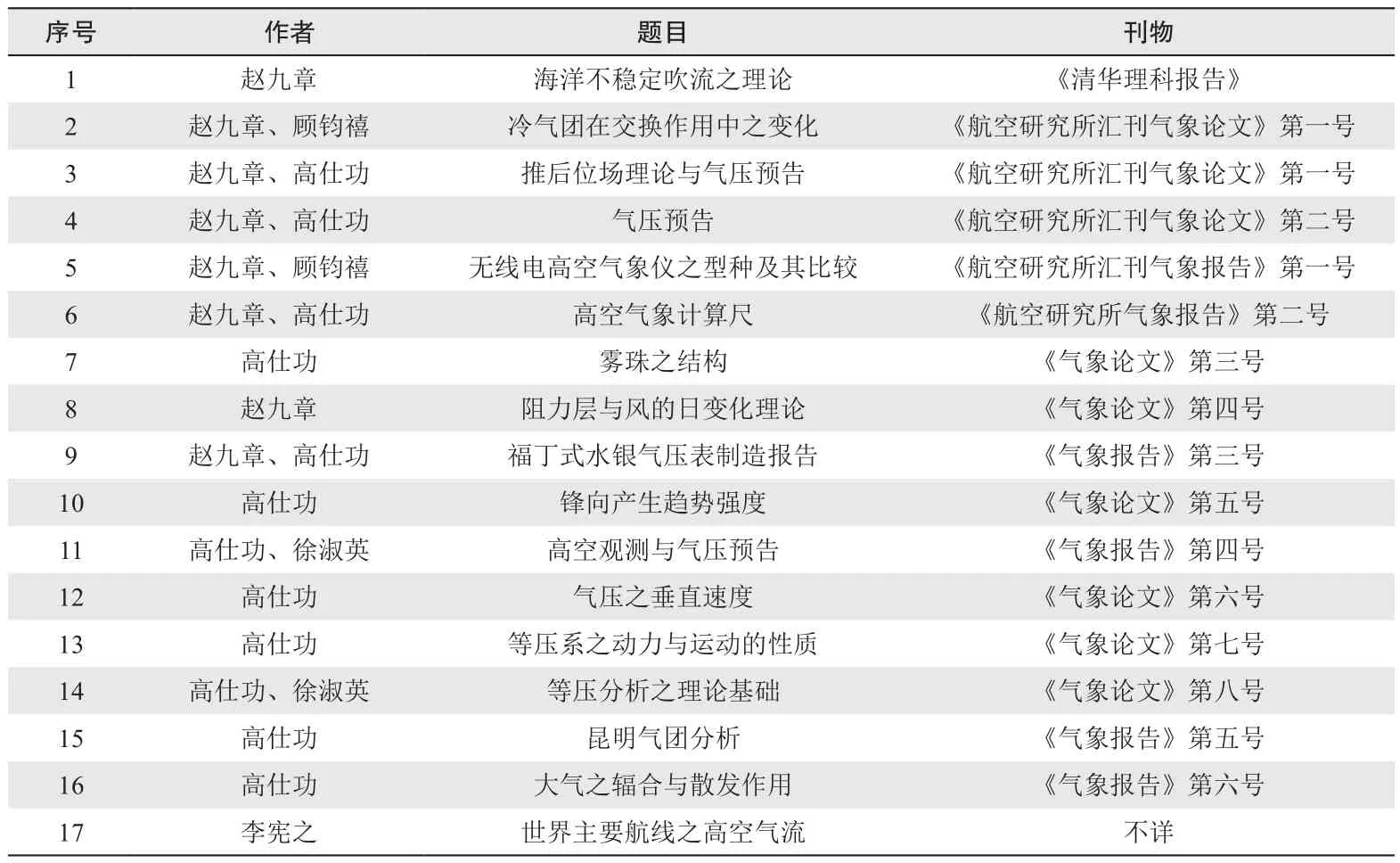

趙九章、李憲之等在承擔地質地理氣象學系的教學任務之外,還參與了清華航空工程研究所下設的航空氣象研究部的工作,籌建高空氣象臺并與盟軍開展氣象合作。清華航空工程研究所翻譯和編著了多部航空工程方面的書籍,被“國立編譯館”付印作為大學教科書和空軍軍官學校教本,如莊前鼎等翻譯的《應用空氣動力學》《空氣動力學概論》《飛機材料學》等。趙九章與莊前鼎合編《高空氣象學》;編寫《防空常識》《滑翔與氣象》《航空與氣象》,撰寫技術報告(論文)108篇,其中氣象學17篇(表4)。

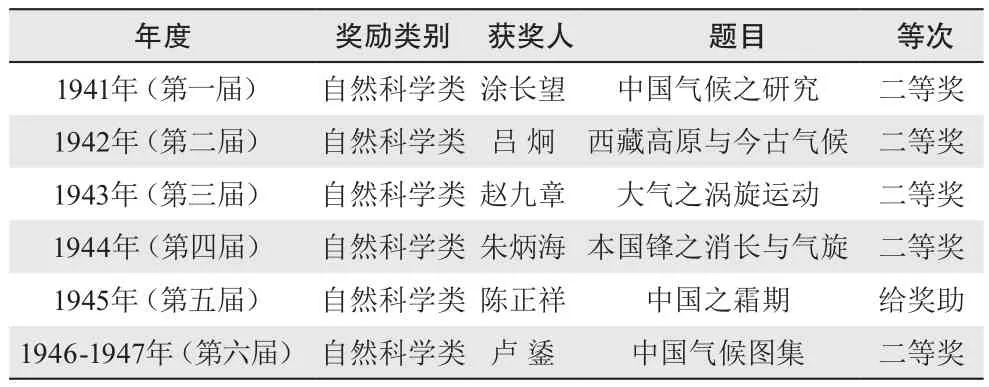

1941—1946年“國民政府教育部”進行了六屆學術獎勵工作,涵蓋社會科學、自然科學等多個類別,在六屆獎勵中氣象學均有成果獲獎(表5),趙九章教授的《大氣之渦旋運動》獲1943年度自然科學類二等獎。同時,西南聯大地質地理氣象學系孫云鑄教授的《中國古生代地層之劃分》,馮景蘭教授的《川康滇銅紀要》分別獲1942年度自然科學類二等獎和三等獎,張印堂教授的《滇緬鐵路沿線經濟地理》獲1942年度社會科學類三等獎,楊鐘健教授的《許氏祿豐龍》獲1943年度自然科學類一等獎。

表4 清華大學航空工程研究所氣象學研究論文一覽表

表5 國民政府教育部學術獎勵中氣象學獲獎情況

李憲之、趙九章等在西南聯大任教期間,還參與創辦清華地學會的學術期刊——《地學集刊》的相關工作,承擔纂稿與審稿工作,指導西南聯大畢業生在該刊發表了有關氣象學、地理學方面的研究論文。1948年清華編纂《國立清華大學科學報告 丙刊:地質、地理、氣象》,刊發地學類論文。

6 結語

西南聯大地質地理氣象學系氣象組在滇9年,在教學、科研和生活條件異常艱苦的條件下,在李憲之、趙九章,劉好治、謝光道、高仕功等教師們的精心努力下,開設了氣象學、氣候學、理論氣象、高空氣象、大氣物理、氣象觀測、天氣預報、海洋氣象、農業氣象等課程,教師們在條件艱苦和繁忙的教學工作之余仍致力于氣象科研,發表了多篇論文,培養了碩士研究生顧震潮以及葉篤正、謝義炳等本科生33人,為現代氣象學和新中國氣象事業發展奠定了重要的人才基礎。

深入閱讀

北京大學, 清華大學, 南開大學等, 1998. 國立西南聯合大學史料.昆明: 云南教育出版社.

北京大學校友聯絡處, 1988. 笳吹弦誦情彌切——國立西南聯合大學五十周年紀念文集. 北京: 中國文史出版社.

李曾昆, 2004.回憶//李憲之教授紀念文集——《寒潮 臺風 災害》續集.北京: 氣象出版社.

李曾中, 2004. 李憲之教授紀念文集. 北京: 氣象出版社.

氣象史料挖掘與研究工程項目組, 2016. 浙江大學史地系對氣象人才的培養和貢獻. 氣象科技進展, 6(4): 75-78.

清華大學校史研究室, 1994. 清華大學史料選編(第三卷下冊): 西南聯合大學與清華大學(1937—1946). 北京: 清華大學出版社.

仇永炎, 2001. 寒潮·臺風·災害——慶賀李憲之教授九十五華誕文集. 北京: 氣象出版社.

吳階平, 錢偉長, 朱光亞, 等, 2005. 中國當代著名科學家叢書: 趙九章. 貴陽:貴州人民出版社.

葉篤正, 1997. 趙九章紀念文集. 北京: 科學出版社.

于洸, 1995. 西南聯合大學地質地理氣象學系概況. 地質學史論叢,3: 95-102.

于洸, 2012. 西南聯大名師: 地球奧秘的探索者. 昆明: 云南教育出版社.

張咸恭, 李孝芳, 徐淑英, 等,1996. 地質地理氣象學系//國立西南聯合大學校史——1937至1946年的北大、清華、南開. 北京:北京大學出版社.

Advances in Meteorological Science and Technology2019年1期

Advances in Meteorological Science and Technology2019年1期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 媒體掃描

- 幸福的回憶 巨大的鼓舞

——回憶敬愛的周總理 - 百篇早年氣象文獻的梳理和回憶:螺旋式發展

- 我國龍卷預警試驗的前沿陣地

——訪佛山市龍卷風研究中心炎利軍主任 - 2018年中國龍卷活動特征

- 梅州雷電危險性分布特征分析