全球化時代的肖像

為配合主題,展場被布置成迷宮的形狀 圖/本刊記者 梁辰

白色迷宮狀的展廳內,250余幅攝影作品錯落有致地分布其中。觀眾跟隨著導覽,穿行于蜿蜒曲折的章節區域之間,不禁自問:我們身在何處,又將走向何方。

大型攝影群展“文明:當代生活啟示錄”于3月9日至5月19日在UCCA尤倫斯當代藝術中心展出。超過120位來自世界五大洲的攝影藝術家參與其中,見證全球化帶來的巨變,為觀者勾勒出一幅豐富多元的時代肖像。

展覽緣起于策展人威廉·A.尤因(William A. Ewing)的一個設想:我們應該后退一步,從聚焦于個體攝影師的作品,轉向以更寬廣的視角來觀察當代攝影師的“集體”創作成果,看看這些作品向我們講述了一個什么樣的21世紀初文明境況。

如此具有野心并且體量巨大的攝影展不禁讓人聯想到20世紀中期由愛德華·史泰欽(Edward Steichen)策劃的著名展覽“人類大家庭”(The Family of Man)。這場于1955年在紐約現代藝術博物館呈現的“史上最偉大影展”涵蓋了來自60個國家的五百余幅照片,試圖展示20世紀中期人類社會的整體概況,增強人類的相互認識和了解。

尤因則更強調二者的區別——“人類大家庭”展出于二戰后,百廢待興,人們對未來持樂觀和積極的態度。史泰欽將這種樂觀情緒融入到展覽中。“而我不想展示樂觀和悲觀,也不想判斷,我只想讓照片去訴說。”

“文明:當代生活啟示錄”展覽共分為8個章節。“蜂巢”(Hive),是小說家湯姆·沃爾夫(Tom Wolfe)用來指代紐約喧囂社交生活的詞匯,在此則指代大規模的人群聚集和合作體系;“一起孤獨”(Alone Together)關注集體和個體之間的聚合和分離,以及互聯網時代下人與人之間的社交關系;“流動”(Flow)以原料、產品、人口和思想的流動為主題,見證了后工業化社會中不斷加速的生產活動與不斷擴大的貧富差距;“說服力”(Persuasion)檢視人類說服他人和自己的策略;“控制”(Control)展示了人類在建立秩序、解決爭端、組織政治與社會結構等方面的能力;“斷裂”(Rupture)展現了這種秩序的瓦解以及群體和個體之間的碰撞與動蕩;“逃離”(Escape)著眼于日益興起的娛樂產業,展示了放松與消遣如何為人類提供逃離常規的空間;最后的“下一章”(Next)則展現了對未來世界的設想,并對技術進步帶來的新世界提出了質疑。

參展的藝術家都是攝影領域的“嚴肅實踐者”。他們中有久負盛名的前輩,也有一些影響力不斷提升的新銳創作者。

帕布羅·洛佩斯·魯茲(Pablo López Luz)長期拍攝自然和城市景觀,關注人與周圍環境的關系。魯茲認為,景觀為觀察社會政治局勢提供了一個獨特的視角。《墨西哥城鳥瞰圖》(收錄于“蜂巢”)出自作品“水磨石”系列,意在描繪不合理且極其缺乏規劃的城市發展。以墨西哥城為例,病態的城市規劃使人與環境的脆弱關系面臨崩潰。

王慶松的《工作!工作!再工作!》(收錄于“一起孤獨”)是與建筑師奧雷·舍人(Ole Scheeren)的中國設計中心合作的一幅作品。彼時的北京正在進行各種大規模建設,許多地標建筑都是國外設計師的作品。經過幾次見面和討論,王慶松想到了將設計中心描繪成充滿混亂和緊張感的瘋人院。建筑師和員工們換上病號服,表現得如同在截止日期前瘋狂追趕項目進度一般,整個畫面的基調被處理得非常晦暗。攝影師仿照社會上倡導的“學習!學習!再學習”的口號,將作品命名為《工作!工作!再工作!》。畫面雖然是設計的場景,但也真實地反映了失控的瘋狂發展給人們帶來的病態和麻木。

策展人威廉·A.尤因(William A. Ewing)(左)和容思玉在現場導覽 圖/本刊記者 梁辰

藝術家奧利維爾·克里斯蒂娜特(Olivier Christinat)的作品《具象 II》 圖/本刊記者 梁辰

王慶松,工作!工作!再工作!,2012 圖/尤倫斯當代藝術中心提供

勞倫·格林菲爾德,高三學生(從左到右)莉莉17歲、妮可18歲、勞 倫18歲、露娜18歲、山姆17歲,在雙面鏡前為作者所拍攝的《審美文化》紀錄片化妝,洛杉磯,2011年 圖/尤倫斯當代藝術中心提供

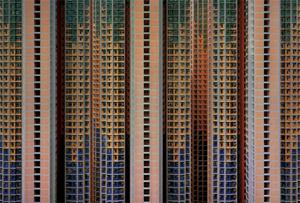

麥克爾·沃爾夫,建筑密度 #91,2006。圖片致謝上海M97畫廊 圖/尤倫斯當代藝術中心提供

麥克爾·納賈爾(Michael Najjar)的作品對科技力量的發展做出批判性的觀察。“外太空”系列關注了太空探索的最新進展,及其對人類生活的影響。《五百米口徑球面射電望遠鏡》(收錄于“下一章” )描繪了被譽為“中國天眼”的當今全世界最大的天文射電望遠鏡。它坐落在貴州省偏遠山區的洼地里,主要功能之一是檢測來自外星文明的星際通訊信號。這幅作品的構圖著重體現了這座尖端科技儀器與自然環境之間的關系——有了周圍群山的襯托,觀者更驚嘆于這臺巨型望遠鏡的龐大,而這種關系也從眼前的地面延伸至了遙遠的星際。納賈爾相信,在新的世紀人類會拓展視野,把生存圖景從地球擴大到地球軌道乃至外太空之中。

據尤因介紹,此項展覽從構思到最終完成耗時近7年。他先從雜志、書籍、網絡甚至飛機的航空雜志上廣泛收集作品,然后根據照片跟另一位策展人容思玉(Holly Roussell)確定各個章節的主題,從最初的十幾個章節精簡至現在的八個。每個章節的內容都從數以千計的照片中選出。關于選擇的標準,尤因以“蜂巢”為例,邁克爾·沃爾夫(Michael Wolf)的作品《建筑密度》已經能夠最為精準地描繪“城市建筑樓群”這一內容,就不再需要更多同類畫面。而西里爾·波爾謝(Cyril Porchet)的“人群”系列則反映了這個主題的不同方面,所以入選。“這是我策劃過的最大型的展覽,策展的過程就像烹飪,你做一道菜,需要不同的配菜和佐料。”

關于展覽中傳達的因人類瘋狂發展而產生的消極和悲觀,尤因不以為然。“就像電子垃圾的照片,觀者或許看到了污染和危害這樣的負面信息,但攝影師邢丹文本人卻是積極的態度,她希望借此改變這種現象。所以客觀與悲觀、積極和消極都是相對的。”尤因認同歷史學家威廉·蒙森的觀點,“人類如今的任務應是保證文明不會摧毀文化,技術不會摧毀人類。”

編輯 楊靜茹? ?rwzkhouchuang@126.com