豫南地區傳統村落景觀風貌特色解析

2019-03-23 06:09:00丁小芳章昕劉磊

美與時代·城市版

2019年12期

丁小芳 章昕 劉磊

摘 要:傳統村落代表著農耕文明的精髓,是中華民族的根基所在,同時蘊含著豐富的歷史文化信息與自然景觀資源,是我國鄉村文明的“活化石”和“博物館”。豫南地區是河南省的南部,地勢南高北低,山體地貌多為丘陵淺山,兼具南北方風貌特征,文化多元,遺存了許多風貌古樸、地域特色突出的傳統村落,是我國傳統村落的重要聚集地。文章以豫南光山縣龔沖村為例,通過實際調查及文獻資料查閱,從環境特色、文化特色、街巷特色、建筑特色四個方面進行景觀風貌特色解析,為傳統村落地域特色保護與利用提供參考。

關鍵詞:豫南地區;傳統村落;景觀風貌特色;龔沖村

基金項目:本文系2019年河南科技智庫調研課題“鄉村振興背景下中原傳統村落的地域風貌特色提煉與活化路徑研究”(HNKJZK-2019-54B);2020年河南省教育廳人文社會科學研究項目“保護預警策略下豫南傳統村落景觀風貌空間特色提升設計研究”(2020-ZZJH-519);2019年度河南省社會科學界聯合會調研課題“鄉村振興背景下豫西傳統村落的地域風貌特色提煉與持續更新研究”(SKL-2019-3177)研究成果。

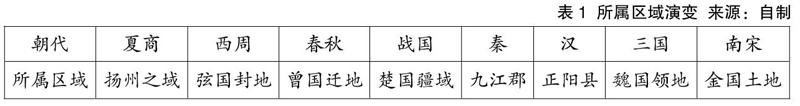

豫南有廣義和狹義之分,廣義的豫南包括南陽市、駐馬店市、信陽市等,狹義的豫南特指河南省最南部的信陽市。本文對豫南地區的界定特指信陽市。龔沖村是豫南典型傳統村落的代表之一,是豫南地區較為典型的“背山面水”“負陰抱陽”格局的傳統村落。其鄉村景觀層次性豐富,具有山、水、村、田等自然基底空間。……

登錄APP查看全文