2017年四川省家禽H7N9流感調查

陳斌,邵靚,張毅,裴超信,丁夢碟,梁璐琪

(四川省動物疫病預防控制中心,四川 成都 610041)

1 調查目的

H7N9流感是一種新型甲型流感,2013年3月底在上海和安徽兩地首次發現[1],是全球首次發現的新亞型流感病毒[2]。該病毒可感染人,早期出現發熱等上呼吸道臨床癥狀,后期可致人死亡,目前尚未證實該病毒是否具有人傳染人的特性[3]。2016年底和2017年初,該病毒發生變異,出現了對禽致死率很高的高致病性毒株,給養禽業造成重大損失[4]。為進一步了解H7N9流感在四川省禽間流行和變異的情況,我們在全省范圍內開展了H7N9流感病毒的監測和流行病學調查,為科學防控和預防人感染H7N9流感提供重要的預警信息[5]。

表1 全省各市州H7N9調查情況匯總

2 調查方法

2.1 調查范圍 2017年四川省有人感染H7N9流感病例的地區(14個市州)和未發現人感染H7N9流感病例的地區(7個市州)。全省各市州監測情況見表1。

2.2 調查對象 規模養禽場、活禽交易市場(含農貿市場和中轉場),野鳥棲息地,散養戶。

2.3 采樣數量與要求 每個場(點)同時采集血清和咽喉/泄殖腔拭子不少于30份(存欄低于30羽的全采);在大型農貿市場采集環境樣品和運輸籠具上的糞污樣品30份,小型農貿市場每個攤位采集環境樣品10份。咽喉/泄殖腔拭子放于同一管中,保存于病毒樣品保存液中(樣品保存液含青、鏈霉素各500 U/mL、10%甘油、0.01 M pH值7.4的PBS或5%DMEM)。

2.4 血清學檢測 按照《高致病性禽流感診斷技術》[6],采用血凝抑制(HI)試驗檢測 H7流感抗體。

2.5 病原學檢測 按照《禽流感病毒RT-PCR檢測方法》[7],檢測H7N9病毒核酸。

2.6 陽性樣品復核及致病性、同源性分析 檢出的H7N9病毒核酸陽性樣本送國家禽流感參考實驗室進行復核及序列同源性分析,以我國2013年報道的2株H7N9毒株為參考株(上海株4664T和浙江株PA-DTID-ZJU01)進行比較。

3 調查結果

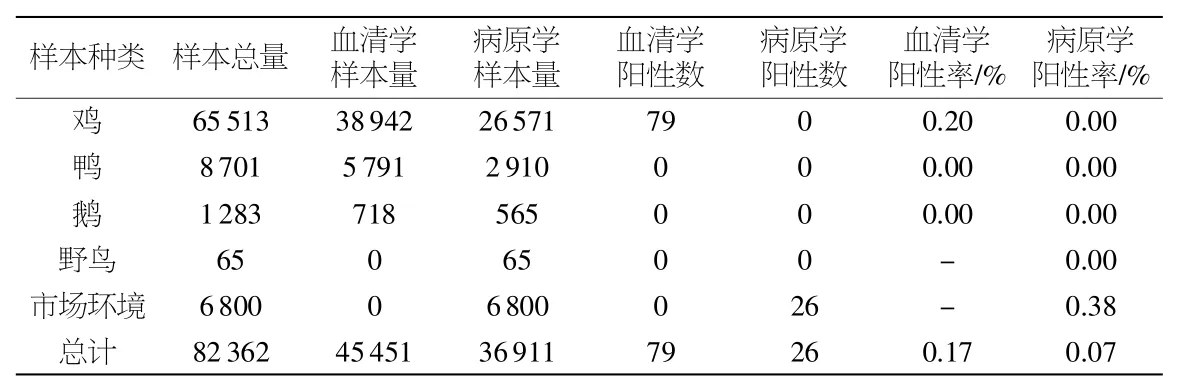

3.1 調查數量 共調查1827個場點,采集樣本82 362份,其中血清學樣本45 451份,病原學樣本36911份。調查樣本種類及數量見表2。

表2 H7N9調查樣本種類及數量匯總

3.2 調查結果 采集血清樣本45451份,檢出H7流感抗體陽性79份,陽性率0.17%。部分陽性血清抗體滴度較高,但對應病原學檢測均為陰性。

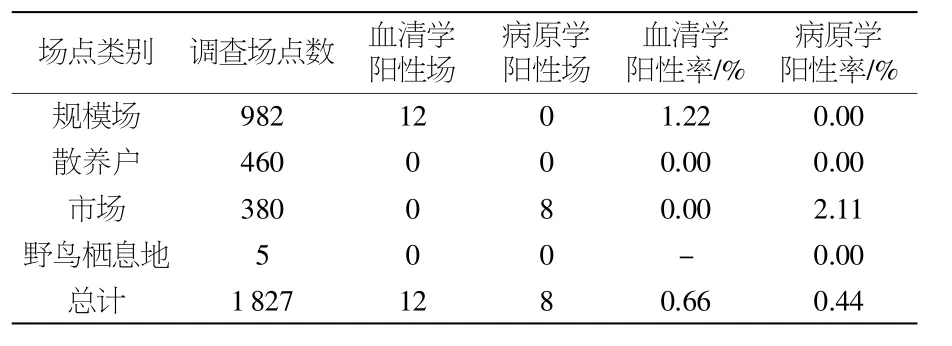

采集病原學樣本36 911份,其中含環境水樣、糞樣等6800份,共檢出病原學陽性26份,病原學陽性率0.07%(26/36911)。病原學陽性樣本均來自于6個農貿市場和2個家禽中轉場的環境中(表 3)。

表3 H7N9調查場點匯總

3.3 陽性樣品復核及致病性、同源性分析 根據國家禽流感參考實驗室復核,26份疑似樣品均確定為H7N9陽性,這26份陽性樣品均來自6個農貿市場和2個中轉場,其中2個中轉場為同一經銷商所有。26份陽性樣本共檢出7株H7N9病毒毒株,其中成都2株、南充2株、阿壩2株和自貢(中轉場)1株。7株H7N9病毒核酸的測序結果顯示:7個四川毒株兩兩間相比,HA基因同源性為 98.4%~99.9%,NA基因同源性為 96.9%~100%,同源性非常高,推測可能來自同一毒株。與2013年浙江、上海H7N9毒株相比,HA基因同源性為 97.3%~97.7%,NA基因同源性為97.1%~98.1%,同源性也較高,不排除四川省H7N9流感病毒和2013年外省病毒為同一毒株的可能。所有毒株均未發現裂解位點有氨基酸增加,屬于低致病性H7N9流感病毒。

4 討論分析

從調查數據來看,H7N9血清學陽性率僅為0.17%,個別抗體滴度較高,離散度較大,但均未檢測到H7N9病毒,推測可能曾經感染過。經過流行病學調查,我們發現血清學陽性的養殖場多分布在水網密集地區、候鳥停留水域或無防鳥措施的地方,不排除野鳥遷徙過程中接觸感染導致。

從病原學檢測結果來看,H7N9病原學陽性率僅為0.07%(26/36911),均為環境樣品,養殖場中未檢出病毒核酸陽性,提示市場環境中的H7N9病毒可能是導致人感染發病的重要隱患。同時,檢出的環境H7N9病毒陽性樣本與2013年我國首次發現的H7N9毒株高度同源,未發現裂解位點有氨基酸增加,無毒力變異現象,均屬于低致病性H7N9流感病毒。

由于四川省存在活禽銷售和消費的傳統模式,個別地方還有將未銷售的活禽暫養在市場或中轉場的習慣,這極易導致交叉感染,造成“中轉場-養殖場”的循環傳播,也極易加快H7N9流感病毒的重組和變異,給禽間H7N9流感的防控帶來較大風險。因此,必須進一步加強活禽市場的防疫管理措施,切實阻斷H7N9病毒通過市場環節在禽間和人間的感染和傳播。