中醫外治在經橈動脈冠脈介入術后外周血管并發癥的應用

鄭春婷,賴志云,郭森仁,張登慶,洪燕輝,陳春燕,李萍萍,楊瓊瓊

(福建中醫藥大學附屬晉江中醫院,福建 晉江 362200)

冠狀動脈介入是心血管常用的檢查和治療方法,經橈動脈穿刺冠狀動脈介入術后,有創操作不可避免造成血管損傷。為研究中醫外治特色療法干預經橈動脈冠脈介入術后穿刺處不適的作用,我院于2017年4月-2018年3月采用該方法對經橈動脈穿刺冠脈介入術后出現外周血管并發癥患者進行干預,取得了較滿意的效果,現總結如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

選擇本院2017年4月-2018年3月收治的60例行經橈動脈介入診療術合并外周血管并發癥的冠心病住院患者為研究對象,隨機分為2組,觀察組30例,男18例,女12例;年齡48-82歲,平均(65.2±14.3)歲。對照組30例,男19例,女13例,年齡51-79歲;平均(62.1±15.7)歲。經統計分析,兩組患者在性別、年齡等方面無統計學差異,具有可比性。

1.2 治療方法

兩組均予局部壓迫、硫酸鎂濕敷常規處理。觀察組在常規處理基礎上,術后視患者穿刺手臂情況予金黃散水蜜外敷(處方與調制:生大黃6.25g, 黃柏6.25 g, 姜黃6.25g,白芷6.25 g,生天南星2.5g,陳皮2.5g,蒼術2.5g,厚樸2.5g,甘草2.5g,天花粉12.5g;制法:選擇按配方量的中藥飲片,生產廠家:安徽方氏中藥飲片有限公司,由本院制劑室統一研粉;按藥粉:蜜:水1:1:1調成糊狀),根據手臂淤血、腫脹、不舒適范圍,調和金黃散水蜜糊狀量,然后以棉紙為載體,將調好的藥物置于綿紙上,涂布均勻,外敷面積面積大于患處面積,厚度約3毫米,外敷于血腫、淤血部位,并將其有效固定,如遇較大范圍血腫,加壓包扎,每8小時更換一次。觀察組在介入術后24小時進行循經按摩,神門、靈道、少海每個穴位揉按60次,勞宮穴讓患者兩掌心相對,以掌心勞宮穴順時針按摩術側勞宮穴60次,最后用手掌在穿刺臂臂內側從青靈穴到少沖穴,即從上臂內側到前臂內側進行推摩60次,5手指也適當按揉數次。每天2次,1天上下午各按摩1次。按摩時間可利用換藥間隙。實驗護士與家屬協同完成此項操作。

出院期間:教導患者敷藥及按摩方法,術后1周后進行手少陰心經拍打操。根據穿刺處不適情況,舒適與實驗護士聯系。

2 療效觀察

2.1 觀察指標

觀察記錄患者治療前后以下指標變化:

(1)疼痛評分運用國際通用的VAS疼痛評分標準對干預后第1天和第3天進行評估,0分為無痛,10分為劇痛,疼痛程度難以忍受.(2)血腫程度撤除橈動脈止血器后局部皮膚高于周圍皮膚定位血腫。以患者血腫部位在皮紋變淺的情況,按壓后僅僅存在輕度凹陷,且恢復相對較快為輕度血腫;以血腫部位皮紋變淺或消失,按壓后出現明顯凹陷,且恢復較慢為中度血腫;以血腫部位皮紋消失,皮膚發亮,且有液體滲出,甚至張力性小泡為重度血腫。(3)淤青最大直徑撤除橈動脈止血器后血液滲至皮下造成局部的皮膚顏色改變即淤青,治療第3天測量其最大直徑。(4)治療效果評價無效:局部紅腫、疼痛及淤血無好轉;有效:局部紅腫疼痛減輕,硬結消失;痊愈:局部紅腫、疼痛消失,淤血完全恢復,且無其它不良情況出現為痊愈。

3 統計學處理

統計學處理采用SPSS 19.0 統計軟件,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗;計數資料用百分數表示,采用x2檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

4 治療結果

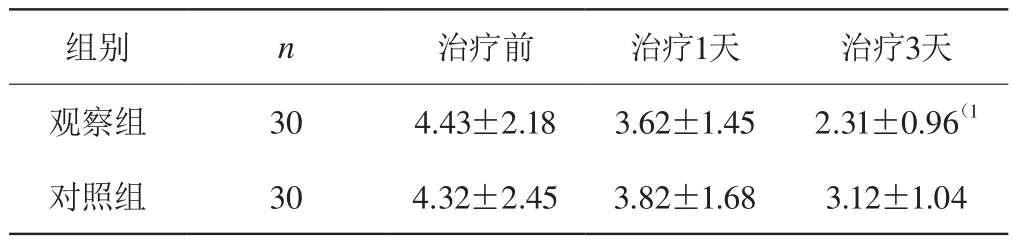

4.1 疼痛評分治療第3天疼痛評分觀察組明顯低于對照組(P<0.05),見表1。

表1 2組間疼痛評分比較( ±s) 分

表1 2組間疼痛評分比較( ±s) 分

注:與對照組比較,(1P<0.05。

組別 n 治療前 治療1天 治療3天觀察組 30 4.43±2.18 3.62±1.45 2.31±0.96(1對照組 30 4.32±2.45 3.82±1.68 3.12±1.04

4.2 血腫程度治療第3天血腫程度疼痛觀察組明顯好于對照組(P<0.05)。

5 討 論

綜上所述,采用如意金黃散貼敷和循經按摩中醫外治特色療法,能降低經橈動脈冠脈介入術后外周血管并發癥的疼痛評分,減輕血腫程度,縮小淤青最大直徑,可有效用于經橈動脈冠脈介入術后外周血管并發癥的患者,為形成介入術后橈動穿刺處中西醫結合標準化護理管理提供思路與方法,值得進一步探討研究。